收復失地

前篇故事:歐尼希茲的復仇

贊迪卡的妖精已花了好幾世代來適應這個時空裡千變萬化的環境。既堅韌又無懼於狂攪與奧札奇的破壞,他們那緊密結合的村落看似也正以森林本身的速度重獲新生。

但隨著奧札奇到來,三個龐大妖精國度中的兩個-慕達雅與玖瑞加-幾乎被殲滅殆盡。對慕達雅而言,一個深受傳統與家族連結薰陶的族群,倖存者們被迫選擇與他們的村落禱師一起留下來在他們土地的毀壞遺跡中等死,或是冒險前往遠方尋求協助。織翠師彌娜和她的哥哥丹恩是獨自穿越整座大陸前往姆拉撒的兩位難民,為了尋求協助與方法來收復他們淪陷的家園。

旅行穿越枯萎之地已經過了數天、數週了。古老的古姆森林那潮溼、沉重的氣息已轉變為平原的乾燥低語,因那些飛快掠走的腳步而吋草不生。彌娜仔細地注意著太陽的軌跡,堅定地朝一個她只有在不情願的喃喃自語或含糊的記述中聽過的地點邁進。

現在很接近了,接近。她向自己再三確認著。

枯萎之地的塵土覆蓋了她的衣服並遮蔽了她赤裸的雙腳。那堅韌又硬化的大地在腳底留下的圖案痕跡更近似於她失落家園的濃密蘚苔。心意堅決,但腳卻疼痛不已,她來到了構成姆拉薩森林外緣的深谷旁。

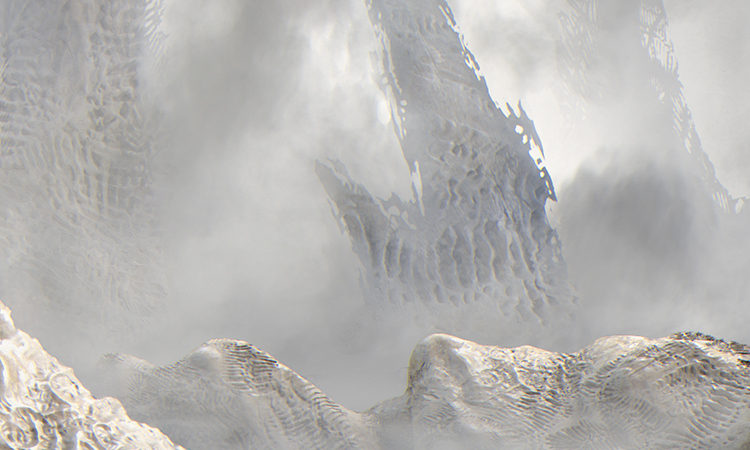

或曾經是座森林的東西。枯萎之地是一片眩目的純白,起伏著曾是樹林、動物、岩石的扭曲尖塔。峭壁更是無瑕地空白,而寂靜則在峽谷中迴盪著。她感覺到那寂靜的沉重-從童年起她一直被大地、長老、家人的聲音環繞著。低語、吶喊、命令、懇求…它們的聲音總是把她與某個東西或某個人連繫在一起。在這裡她是一片單獨的色彩與噪音,冒犯著她四周的空白。

她心不在焉地踢了一下地表,接著一團白色塵土便順從地飄起並以灰白雪花的形式落下。就像不屬於冬季的雪,她沉思著。這片空白以沉悶又迫切尋求目標的背景感官雜音充斥了她的視野和耳朵。她緩慢地轉身,她那銳利的紅色眼睛掃視著地平線尋找色彩、聲音、生命的跡象。空白的峭壁不懷好意地回看著她。所以枯萎也一路延伸到這裡了。

Jason Felix 作畫

先祖啊,她在心中立誓。丹恩不會高興的。她相信他們能夠在這裡找到特裘如樹叢,而且他們兩人在中午便分頭搜尋更多的地表。

彌娜的拳頭緊握著她的長刀,熟悉的木製刀柄與重量舒適到位。一股熟悉的苦澀激湧上她的胸口,既野蠻又溫暖,正隔著肋骨吵鬧著。她發出一聲漫長又參差不齊的音調,並從下方的深谷朝她迴盪而來。她露出微笑,滿足於任何打破這份沉悶靜默的方式。

從深谷的另一頭,某個東西開始騷動。一個比彌娜大上兩倍的形體急速地跑進視野中,骨狀的附肢不停拍打著枯萎大地那崎嶇的表面。她屏住呼吸-這隻生物不會離牠的狩獵場太遠,或許還有個新的獵場?牠朝她發出了低沉的嘶嘶聲。

太好了,牠看見她了。彌娜咧嘴笑著,露出滿口尖銳的牙齒。她急忙跑下深谷,以一頭巴洛西幼獸般粗魯的熱忱留下了一團飛揚的塵土與破碎的枯萎。到了深谷底部,她往這隻生物快速衝去,從腰帶上拔出她的刀並以一種流暢的反射動作向前衝刺。

這個東西停了下來,無眼的臉孔朝她的方向送出觸鬚,皮膚上冒出許多偽足並沿著輻射狀的頂冠聳立著。一道號哭般的聲音從牠身體的頂冠上傳出,可能應和著某種彌娜聽不見的指令。她鑽到牠的軀體下方,一隻手抓著偽足而另一隻手則摸索著皮膚,雕紋的刀刃非常輕鬆地滑行著,在這隻生物的底側刻出了路徑。血液在彌娜的太陽穴裡搏動著;牠背部的肌膚如橡膠般具有彈性,而且摸起來竟出乎意料地冰涼。一道在一般野獸身上能使內臟湧出的傷口,在這裡卻只滴下了少許刺鼻的灰色液體。

以他們這種生物來說並非是不尋常的結果。對於目前一身塵土又腳痛不已的狀態,她樂於接受以一個更為骯髒的方式來表達感謝的機會。

躲開了一條彎曲肢臂的抽打,她在它經過身邊時攀上了其中一段-它們就和任何樹根或枝幹一樣強韌,而她也能夠充分應付。在牠的背上,她抓著牠的骨質頭板後方,用她的刀從下方刺穿它並興味盎然地扭轉著刀柄。這個東西立刻就癱倒在她下方,肢臂不停抽搐。彌娜從牠的背上跳開並往後站了幾步,等著牠再次起身。

牠待在地上,幽靈般的神經無助地拉扯著被切斷的肢臂。彌娜向下伸出手把牠的頭拉起來,直視著那空洞的臉。

你在這裡尋找什麼?為什麼你要留在這裡?這個面具回看著她,面無表情。上面讀不出任何情緒,沒有死亡的驚恐,沒有求饒或討價還價,沒有憐憫。妖精一直都是堅韌的族群,經歷了狂攪地貌的遷移變換。他們與狂攪的反覆無常共存,將死者留在受到賈笛樹根保護的淺墳中。長老們認為奧札奇浪潮將會和狂攪一樣,迫使他們適應與改變。相反地,他們被淹沒了。

這隻生物的胡亂揮打漸漸變慢,最終停止。彌娜鬆手使它落到地上,發出了沉悶的重擊聲。

從深谷的暗影中,浮現了兩個類似人類的形體,其中一位非常眼熟。就像彌娜,她的雙胞胎哥哥未穿鎧甲、赤腳,很明顯地沒有攜帶武器,除了用古姆的劇毒樹木雕成的長刀。

取代了鎧甲,有如藤蔓般的記號在他們的手臂上蜿蜒著,承載了他們族人的話語和血脈-死者、生者、尚未出世者-他們的低語聲在皮膚上形成結晶。當這兩人離開巴勒格時,他們帶走了死者的遺骨,而現在這些遺骨正裝飾著他們深紅色的頭髮。

在丹恩後方站個一位纖瘦、帶著連身帽的女子,從肩甲到馬靴,全身覆蓋著皮製鎧甲。不具有記號而且表情嚴肅,她身後拉著她的座騎。絕對不會認錯她鎧甲那堅韌的架構與專業的手工-她是一位特裘如妖精國度的哨兵。

彌娜急忙來到他們兩人面前,朝特裘如妖精行了個禮,急著想和那位妖精交談。但丹恩早已注意到她身後那團奧札奇屍體,並嚴厲地注視著她。

「妳知道它們已經來到這麼遠的姆拉撒了嗎?」丹恩刻意緩慢地質問彌娜,他沙啞的聲音裡有著逐漸增強的驚慌。

「我們很接近了。這就是他們告訴我們的!」彌娜給了他一個毫不在乎的笑容,希望能藉此來掩飾她的疑慮。

「那距離現在已經有好幾個禮拜了!一直以來什麼都沒有嗎?」丹恩的表情頑強地嚴肅-經過了這麼多次,他已經知道彌娜表情真正的意義。

彌娜直視著他,希望自己能向他說點什麼。他們之間一片寂靜,一道裂痕,挑撥著這兩個雙胞胎。

丹恩先把頭別開。「我們的禱師從未說過任何關於這個的事。」

現在輪到彌娜看著下方,雙手無助地緊握成拳頭。

「更明確地說,不只是很遠而已,」就在彌娜能夠回應之前,那位陌生人從他後方以悅耳的特裘如語調回覆著。「我被派來警告旅者們遠離這個地方,然後就在巡邏的途中發現了你們兩個。」她停了一下,仔細地檢視他們。「我是譚如護衛,這片特裘如土地上的眾多護衛之一。看來你們已經偏離你們的村落很遠了呀…?」她說道,揚起了一邊的眉毛。

彌娜把她的刀在那隻倒下的奧札奇身上抹了幾下,並從手臂上掃掉它死去的肉塊。「我們是慕達雅族。」

「『我們』?」譚如問道,從彌娜身後窺探著那空曠的深谷。「你們是斥侯嗎?其他人在哪裡?」

彌娜在心裡嘆了一口氣。言語對她來說從來就不容易。她的腦袋總是充滿了聲音和本能,以致於言語將會沸騰並且被它們自己絆倒,而非脫口而出。就在她能夠賦予其形體與意義之前,其他的東西就只會傾瀉而出。但這個,這非常重要,而且她已經在旅途中練習演說好幾個星期了。

「幾個月前,我們慕達雅族待在我們位於古姆的家園,而禱師則向我們再三保證說我們的祖先要我們堅守陣地。先抵達的是孽裔,而由我們藤蔓鬼魂領軍的抵禦將它們擊退了。」

她朝丹恩點了點頭,他那悶悶不樂的沉默沒有任何示意的跡象。「但隨著孽裔造成它們發育完全的同類崛起,藤蔓鬼魂的隊伍也逐漸變得單薄,而我們的邊界則退縮到幾乎快觸碰到長老們的淺墳。」

她停了下來,回憶起他們從肥沃的床鋪向上直盯著她看的雙眼,回想起她是如何做著他們的夢。他們的精華、他們的回憶、好幾世代的歷史隨著他們居住的樹叢一起被化為塵土。

「我們有許多人因守護家園而殞落。我們的禱師生病於是我們祖先的聲音便消失了。」她繼續說道。彌娜感覺到自己奇異地跳脫了,一邊聽著自己的聲音。她的話聽起來既空洞又正式,毫無從那時起的羞愧、驕傲,與挫折的重擔。

「奧札奇抵達,征服,進食,接著離開。」她感覺到聲音裡最輕微的顫抖並暫停了一會兒以緩和呼吸。「當我睡在我們的亡者附近時,我產生了…預視。一個見到巴勒格毀滅的預視。我在夜裡帶著我的哥哥拜見各個妖精國度。請求他們的協助、引導。」

「那麼妳呢?」譚如溫和地問道。「該怎麼稱呼妳?」

「我叫彌娜,慕達雅織翠師。」她捲起右手臂的袖子露出了階級標記,以酒紅色的墨水深深地刻印在她的前臂上。

彌娜看見譚如打量著眼前她確信看似是一團糾結,布滿灰塵,又生疏的混亂。譚如揚起了懷疑的眉毛,但還是禮貌地點了點頭。

「盟會並不位於任何一處,而是隨著進犯的奧札奇而遷徙,」譚如說道。「現在我們的行動就是一片計畫與偵查的策略網路,與他們所知剩餘的世界緊密聯繫,並當心被包圍,就跟…就跟我們的姊妹一樣。」

彌娜不自主地咬緊了牙齒。

「我已經巡邏過邊疆地區,將枯萎散播的情況帶回到盟會裡,」譚如繼續說道。「它們最新一波攻勢突然出現在兩夜前,數量遠超出我們的預期。我們帶著家當往樹叢之心撤退-」

「樹叢還在嗎?」彌娜突然挺起身體,眼裡閃爍著光芒。「拜託-帶我們過去好嗎?」

賈笛樹叢突出於峽谷中央,穿出大地並緩慢地將石板溶解於它根部那強韌的緊握中。一片濃密的常青綠葉天蓬高聳入雲霄,而該處的濕度也最高。螺旋狀的葉片模式,每一片都等同於一個妖精的高度,結彩於它的眾多旁枝上。在安靜的時刻,這些倒落樹木的中空內部可作為永久的居所。慕達雅族居住於它的根部之間,而特裘如族則習慣於這些枝幹的上部,能夠躲過地面奧札奇的視野。這種適應方式已確保他們的安全數年了,直到新一波來自天空本身的怪物抵達。

這三人站在山脊上,往下注視著樹叢。隨著雲朵飄移,陽光灑遍了整座峽谷。

彌娜聽見譚如突然深吸了一口氣,屏住了呼吸。

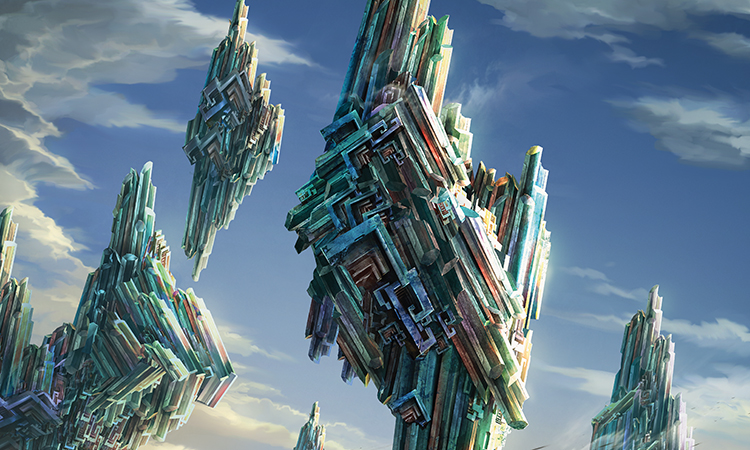

這裡的地面完全不像深谷裡的那樣蒼白虛無。相反地,尖銳的岩石側面折射出了一大片眩目的鮮明色彩。有些結構形成垂直的晶體,對於原本生長於該處的樹林是一種扭曲的嘲弄。一股泛著油光的濃稠黏液從有如傷口般的多重表面上滲出,在剩餘的矮樹叢上形成一片光滑的外層。

「那是…什麼?」彌娜低聲說道。從她眼角的餘光,她看見丹恩驚恐地搖著頭。

營地下方聚集著一群奧札奇,長吻部正緊抓著它的樹根。一隻攀上了第一根旁枝,從他們位於高處的居所除去了他們的帳棚,並使它們翻落到森林地面上。營地的居民們已撤離到位於最高處枝幹上的家園中。

丹恩看著彌娜,蒼白又面無血色。「當我們站在禱師面前時,我重視我們的血緣更勝於我的承諾。在沒有其他人願意時我跟隨妳,橫越了一整座大陸。我已準備好加入我們地下的同胞們,我們的土地。而在這裡,我們已經走了這麼遠,不是嗎?從一座被蹂躪的村落到看著這一座凋萎衰亡…就在隔了一整個世界遠的地方。」

聽見他的話,譚如的臉色一沉。「注意你的言詞,慕達雅族-這裡是我的家。我替你失去的東西感到難過,但卻從未請求過你的協助。我們並不想屈服於和你們同樣的命運。」

彌娜撕扯穿越峽谷,滑過了那片光滑平坦的表面,滑向那些聚集著進食的奧札奇。就像它們在巴勒格的同胞,這些也有著致命的四肢與口部。它們用強大的前肢將自己拉上粗厚的樹幹,為了從樹林和地面吸取養分。但不具有骨板,它們的軀體類似昆蟲並充滿了不可能的對稱性。在它們的頭部上方有著精緻的黑石板狀皇冠,那完美雕琢的黑色石頭是如此的漆黑以致於它看似同時吸收並折射了光線。

她的刀仍沾滿了深谷中後裔的纖維狀軟骨,彌娜衝向了離她最近的敵人。一個彎曲又笨重的東西,它那龐大的體型因不停進食以及緊繃在它的外骨骼殼中而膨脹。它平滑的骨板與它的頂冠頭顱都一樣黑得深不見底,所有的角度與對稱性都沒有可供憐憫的空間。它的許多條腿都覆蓋著眼睛,眨都不眨,散發出寶石形狀的光芒。她把刀向前揮去,用所有的力量與動能揮擲,打算使這隻生物可能具有的任何內臟都濺灑而出。

與奧札奇外皮那出乎意料的衝擊使這件武器震盪不已,震波沿著她的手臂送出並傳到她的牙齒。她失去平衡,而刀也從發麻的手指上掉落。在她後方,她聽見丹恩大叫著朝她跑來。

一道沉悶又異常熟悉的聲音充斥了她的耳朵。那是受了刺激的神經嗎?衝擊的力道嗎?

她掙扎著站起來,用一隻手扶著頭,然後用另一隻手胡亂摸索著她的刀。她抓到某樣東西並抬起頭…

…看見一隻黑冠奧札奇那四個淌著口水的下巴。她本能地退開,但太遲了。她緊緊閉上雙眼。

它尖吼著。或許是她這麼認為。一陣刺耳的合聲音調,她的大腦幾乎聽不見,震盪了她的頭骨。她感覺到右耳一股溫熱。

血。

痛苦沿著她的身體綻放,與折磨著她的形體的震波相稱。

盲目的驚慌掌控了她,她像隻被獵捕的動物般用四肢慌亂地往後爬。透過眼角,她看見丹恩朝她伸出手並急轉向他。

這隻怪物轉向他們,腹部因空氣而擴張,然後開始悲鳴。

Jason Felix 作畫

彌娜視野周圍的顏色開始變得模糊。在她面前,丹恩的形體一波波地崩塌又再度成形,他的紅髮和眼睛從他身上流出,化成血流入她的視野邊緣。他向外延伸的雙臂往反方向偏折,彎成一種不可能的角度。他張開嘴巴,話語無助地從他口中飄出,他的舌頭無法發出聲音,空氣無用地穿過他的肺。他們懸吊在半空中,既無意義又渺小,並且消散。

彌娜猛然把手臂向他伸去,感覺到她的肌肉變得無用地鬆弛,她的骨頭就像黏稠的煙霧般在空中飄動,難以置信地緩慢。她的手指飄向兩側,它們的肌腱從骨頭上鬆開,而血管則不停擴張糾纏著。

甚至連她腳下的大地都變成黏稠的液體,在她的重量之下凹陷流動。她的腿變得難以想像地沉重,將她往下拉離了她向外展開的手臂。她的另一隻手找到了她的刀柄,在她旋繞展開的同時掙扎著想要抓住它。

本能驅動著從她手中飛出的刀刃,往外穿過這隻怪物的悲鳴路徑,擊中了其中一顆如寶石般的眼睛。

它的悲鳴暫停了一會兒,彌娜的身體就像個破娃娃般地倒下。這道衝擊使她撞破了下方脆弱的枯萎之地。

當她張開雙眼時,她發現自己正位於一塊低淺的窪地裡,喘不過氣,頭也疼痛不已。日光從她上方滲透下來,接著她便能看見她跌落穿破的那層又薄又易碎的枯萎之地內側,就像是一層覆蓋在冬天池塘水面上的薄冰。

那道沉悶又熟悉的節奏又回來了。現在它變得更大聲。她努力尋找在她上方那頭野獸的咆哮聲之下的那道聲響。它像是在呼吸般地起伏著,或者那是…一個聲音?她試著從它身上組出模式,將頻率塑形為意義。從感覺有數哩遠的上方,丹恩的聲音滲入了她那逐漸衰弱的意識中。

彌─納。迷─娜。

她蜷縮在黑暗裡,雙手貼地以穩住自己。她腦袋裡的聲響是低語聲。它們是她曾經在巴勒格聽見的聲音,來自她的長老們,她的賈笛樹。她的家人。他們融合成某種熟悉的東西。他們在說些什麼?

她皺起眉頭,雙手不自覺地緊抓著某種…熟悉的東西。

在她雙手下方的大地並不是具有堅硬表面的枯萎之地。它是土地,她年少時那濃郁芬芳的土壤。時間的無情巨輪為她停了下來,懸浮在一顆集體回憶的聯覺氣泡中。同一塊土壤,被太陽烘烤著、被靴子踩踏過、被血弄髒或泛著春芽的翠綠,那氣味充滿了她的肺。她用不屬於自己的眼睛看著它。聲音再度湧入她的腦中。

彌娜。

「彌娜!」她哥哥的聲音穿透了她的幻想,打破了她的專注。

丹恩!

一隻手遮蔽了彌娜頭上的光線,她感覺到自己在她哥哥的臂彎裡被抬出大地。她能夠嗅到手臂上的血液,雖然她並不清楚那是誰的。

一道呼嘯聲正好從他們的頭頂掠過,他們後方的大地開始在他們眼前膨脹爆發。這聲偏道悲鳴的衝擊留下了一條布滿坑洞的痕跡。

「丹恩!他們在這裡!先祖們仍與我們同在!在這裡的枯萎下方還有大地!」

「彌娜?慢一點,妳正在流血,我們得遷移-」

下一發悲鳴正朝他們直拋而來,彌娜往上伸出手抱住她哥哥的頭,然後扔下了滿手的土壤。

這些顆粒突然竄出生命,每一顆都擴張成一面具有粗厚莖、根與泥土的牆,在被聲波擊中時不停震動著,而這道衝擊的輪廓則在它中央形成一個如萬花筒般的污漬。

「你聽!」

彌娜腦中的聲音現在已變得震耳欲聾。具有多重層次與聲調,它混合了所有音高、頻率、音量的聲音與噪音的合聲。她深吸一口氣,用手捂住丹恩的耳朵,接著所有聲音便如水壩潰堤般地從她的唇間湧出。

有些話充滿憤怒、溫柔、陰鬱,一種與手足共享的神祕語言,他的聲音感覺就像是她自己的。有些是隆隆作響的責罵,她在很久以前就聽過的嚴厲警告。其他則是她能夠感受卻又不清楚的語言和聲調,夏天的溫暖強風,後悔的悶痛。那是凝結在時間與空間中的回憶之聲。彌娜感到一陣平靜,接著她把她的話語纏繞在丹恩受傷的皮肉和雙手上。

他張大雙眼,驚訝洗去了任何試圖偽裝的冷酷無情。「這些就是先祖的聲音嗎?妳在哪裡學到用他們的聲音說話的?他們對妳說了什麼?」

彌娜只是點了點頭,什麼也沒說。

另一波悲鳴打碎了藤蔓牆,成塊的土壤與粗厚的捲莖散落成破碎又閃閃發光的碎片。彌娜緩緩地轉身面對那隻生物,向外張開雙臂,然後開始說話。

第一道聲音,她講述著她童年時期位於冒著蒸氣的古姆叢林裡的家,蜷伏在矮樹叢下,一邊聽著雨聲。許多由濕土和岩石構成的柱子從地面竄出,數條巨大又參差不齊的裂縫宛如閃電般地奔馳過枯萎之地的表面,使這隻怪物從地表上翻落。其他奧札奇則一邊咆哮一邊蹣跚地站穩身體。

下一道聲音,她訴說著從未聽過的故事,但她知道這些故事都是真實的。關於勇氣與犧牲的故事。她從臀部上抽出第二把刀。它既溫暖又帶有潮溼葉片的氣味。她深深地吸了一口氣,然後給了自己一個蠻野狂熱的微笑。

不馴雙生彌娜與丹恩 | Izzy 作畫

這一次,她輕易地便切開了外殼,她把另一隻手插入敞開的硬殼中並拉扯出任何她在裡面找到的東西。將自己武裝在冰冷的頑強之下,她慵懶地用刀子在它蒼白的軀體上割出了數個圓圈,使一團團精華傾瀉而出。

在她身後,有某個東西掠過她的肩膀,同時丹恩擊倒了另一隻怪物,隨著他砍斷牠那昆蟲般的腳,牠的身體也倒向地面。他的笑聲停滯了一會兒,而她則將其攫取成形於記憶中。她已經很久沒聽見這個笑聲了。

她把手伸向賈笛樹根。現在具有頂冠的奧札奇發現她了,全身散發著力量與新生,並從樹枝上朝她直奔而來,就像是瞄準了獵物的箭。牠們聚集在她周圍,狂暴地用腳發出咔噠聲響並張開了下顎。

彌娜看著丹恩的頭頂消失在這群帶冠的野獸中。一道深沉的隆隆聲響從她腳下往四周散出。粗厚的樹根穿破地表,纏住了奧札奇那武裝的身體並將牠們拉進大地的裂縫中。賈笛樹枝也蜿蜒地向前伸出並將剩餘的奧札奇拉進這棵樹體本身,把牠們封在樹皮內。峽谷表面則碎裂成許多閃爍的枯萎板片,然後沉入從彌娜與丹恩腳下湧現的柔軟新土之下。

譚如很快就抵達了,身後跟著數十位重裝特裘如妖精與他們的座騎。在他們的隊伍後方站著一位金髮妖精,身材較小但卻帶有一種通常伴隨著年齡增長才有的平靜與莊嚴。她的皮製鎧甲雕工精細,儘管因長年使用而飽經風霜。他們蹲踞在彌娜附近,而她則精疲力竭地讓樹根支撐她的背,一邊清理著她的傷口。

「所以你們就是我們在水域另一頭的族人?」那位金髮妖精問道。她撿起彌娜掉落的刀子,幾乎被隱藏在破碎的枯萎層之下,接著把刀柄遞給她。

「抱歉,」譚如突然插嘴,「他們是織翠師彌娜和她的哥哥丹恩,慕達雅的鬼藤。」

金髮妖精露出親切的笑容並低頭行禮。「我們歡迎你們,正如我們所有的妖精族類。別讓距離與世代拆散我們。你們從族人那裡帶來了什麼消息?」

彌娜低頭回禮,準備好要說話,儘管這次話語很輕鬆地便脫口而出。「我前來尋找奈席德,特裘如族的領導者,請求她接受來自我們的協助,也是…巴勒格的倖存者。」

「我就是奈席德。你們的禱師呢?是他派你們代替他來的嗎?」

彌娜的臉頰燃燒著。當她正要開始說話時,丹恩溫柔地打斷了她的話。「我們…並不確定。但我知道彌娜也能夠與我們族人的聲音說話。我曾聽過它。我-我們請求加入你們,藉此我們便能使慕達雅的回憶安然無恙。」

奈席德的臉色一沉,而她的話語也變得緩慢,若有所思。

「我的妖精們將會持續適應與遷徙,一如往常。我們曾聽聞有一座贊迪卡人的營地,靠近哈利瑪盆地。已經有一群寇族、人類,和人魚的聯盟正在堅守陣地,至死方休。我無法擔保你們一個安全之處來保存你們的歷史,但我可以保證我們能夠讓你們把力量與故事提供給就我們所知最強大的地方。」

其他人嚴肅地點了點頭。

「今天我們將前去加入他們。我們的領導者叫『塔茲莉』,是一位來自哈利瑪海岸城市的人類。海戶城。」