邪軍壓境|第四集:眼睛下面不眨眼

為了戰鬥而生的勇敢,為了戰鬥和勇敢而誕生的泰瓦科爾回來了—他口吐豪言壮语,心中却满是黑暗的不祥之兆。

斯肯法張開雙臂歡迎它任性的兒子。在經歷了新非瑞克西亞的臭氧環境和多明納尼亞刺鼻的安全屋沼澤後,置身林間,呼吸清新森林空氣的感覺實在令人愉悅。

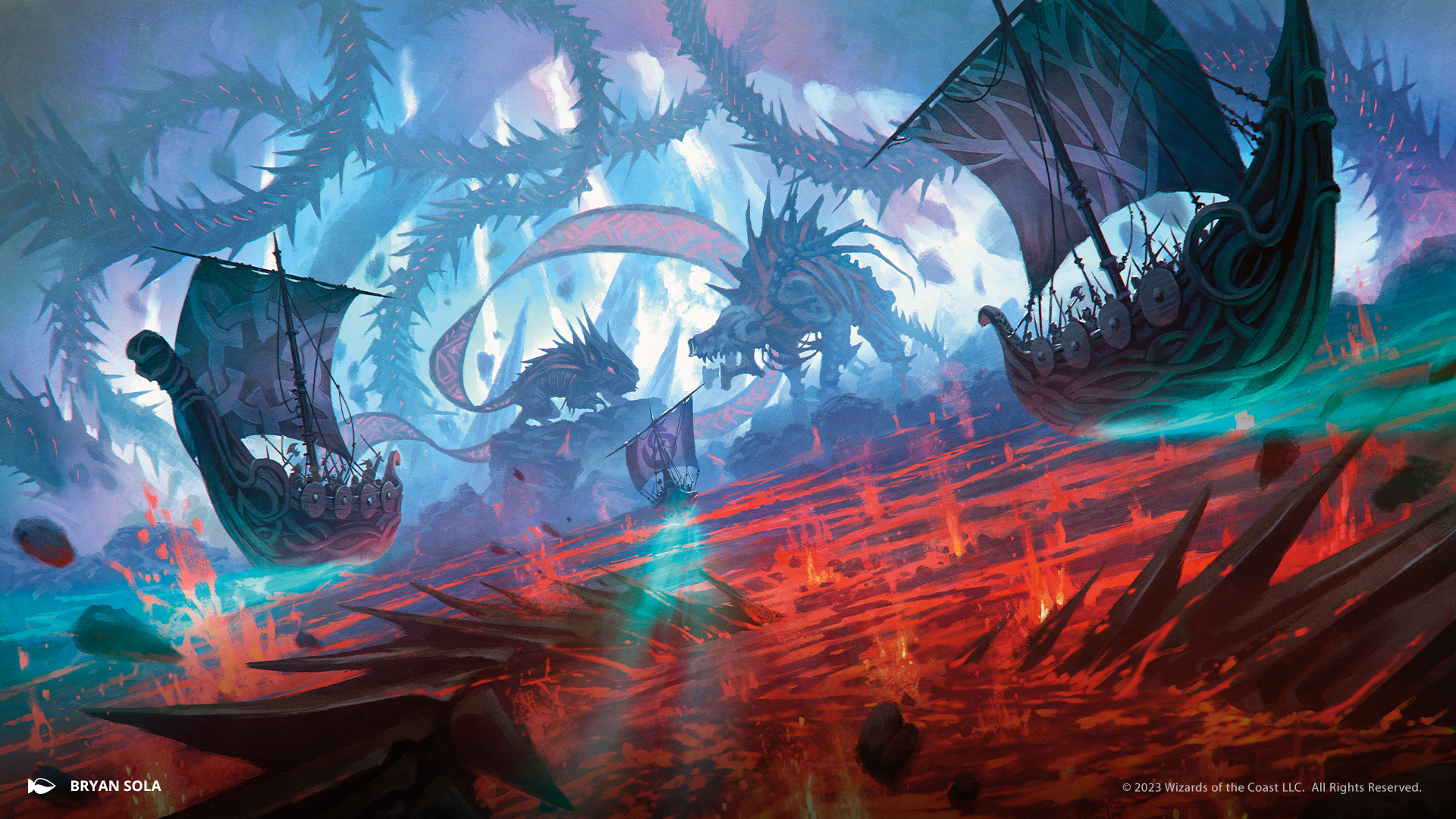

但在到達的那一刻,他就知道為時已晚。迎接他回來的不是熱烈歡呼聲,而是刀劍與金屬的碰撞聲,箭矢飛行的嚎叫聲和被刺穿的慘叫聲中回來的。在遠處,一條山那麼大的血色蛇妖勒緊世界樹,厚如冰川白色鎧甲將它護得嚴實。樹莢落下─這條骯髒的蛇鱗片脫落─每一次著地都引起地面的震顫,每一次都會遭到戰錘的打擊。

戰鼓隨著他狂野的心一起跳動,他擠進混戰中。榮耀驅動著他的四肢。他躲避敵人鐮刀般的四肢,把自己的手臂變成金屬,用它刺穿那東西的頭。緊接著,他搖晃地躲開了一把斧頭,讓它砍向另一把斧頭。身後響起的歡呼聲振奮了他的心——末日降臨凱德海姆,斯肯法的妖精們勇敢面對它。

泰瓦看到他的兄弟與他的人民並肩作戰,被詩歌與旗幟環繞。

「來吃殘渣冷飯的?」哈拉德對他喊道。「會有很多的。」 。

「還有更多會來,」泰瓦說。一個曾經是巨人的東西向他們投擲一塊巨石;其他人散開了,但泰瓦站穩了腳跟,他從大地中汲取力量—一擊粉碎巨石。他笑著說。「在我回來之前,你們一定在艱難奮戰吧。」

哈拉德搖搖頭,「夠了,別扯這些。你知道什麼能幫到我們的嗎?這是什麼生物誰?」

「非瑞克西亞人」,泰瓦回答。一聲慘叫引起了他的注意—其中一個妖精發現自己被困在一隻巨大的骷髏狼的肚子中。泰瓦皺眉蹙額,「看那兒—他們會把他浸在油裡,然後他就更像金屬而不是妖精了。在那之後,變化就開始了。用不了多久,他就會連自己父親的皮膚都剝下來。」

十幾個戰士迎向獵犬,兩個從兩側包抄而來。錘子敲打鋼鐵。

「他們不會停止的,除非凱德海姆的一切都變成它們一樣。我去過他們的家園,兄弟—死氣沉沉,沒有歌聲。」他吞了吞口水,接下來的部分不容易說出口,但必須說:「這不是妖精們可以獨自擊敗的敵人。」

宇宙本身加強了他嚴峻的警告。地面在他們腳下咆哮搖晃,白光從裂開的裂縫中漏了出來。泰瓦撞到了弟弟。哈拉德穩住他,然後指著末日劫難,「看來我們很快就不寂寞了。」

非瑞克西亞人和妖精都墜入饑餓的大地。隨著宇宙的召喚,移動的光線使他們呈現出剪影。然而這股力量未被滿足,光蔓延得越來越高,直到最後出現了激流。泰瓦掙扎著沉入地面,為他和他的人民創造了一個平臺。他的肌肉在魔法的力量下承受巨大的壓力,在岩石和水、水和岩石之間轉換。

當他看到第一艘長舟浮出水面時,泰瓦知道他在這裡待一段時間了,也許比他能承受的時間還要長。如果他失敗了,妖精們肯定會像非瑞克西亞人一樣被沖走。他的手中掌握他的人民生命。

他不能失敗。

泰瓦科爾咆哮著戰吼。當他的身體與潮汐和岩石搏鬥時,他感覺自己還活著。

而當他負責簡單的任務時,他的兄弟處理著更複雜的事物。船上的預兆覓徑人呼喚著受困的妖精,他們的船長帶頭喊道,「世界末日已至,妖精們會加入戰鬥嗎?」

「妖精將帶領它!」哈拉德驕傲地回答,「上船!」

泰瓦的肩膀因用力而顫抖著,但他堅守在大地上。每一雙逃跑的腳都使平臺縮小,越來越小,直到只有他和哈拉德留在岩石上。

當他看向那些船時,簡直不能相信他所見。

矮人和人類、幽靈般的墮落英雄、亡靈戰士、卡爾費野蠻人、在海洋中跋涉的火巨人、敲打戰鼓的巨凱德海姆上的所有族群都聯合起來了嗎?泰瓦想不起來在戰場之外的任何一處,見過如此多不同的面孔。

新非瑞克西亞在他內心深處種下了懷疑和恐懼的種子。礫油,以及他新結識的戰友們的改變滋養了它。但是這個?這種真正的團結?

這是一把利斧。

哈拉德先爬上船。他向泰瓦伸出手,但泰瓦卻自己跳上了長舟。在他們腳下,平臺崩塌在斯肯法的新河流中崩塌。

「勇士們!」哈拉德呼喊道。船側的印記和指引開始發光。「我們的恩怨由來已久。一場戰鬥不會洗抹去舊日的仇怨。當明天到來時,我們所有人都將再次成為敵人!」

泰瓦的心隨著擂鼓與號角聲跳動,船隻加快了速度;當哈拉德講話時,連他最痛恨的敵人都等著聆聽他的話噢。他不知道他們要去哪裡,但他知道,無論他們降落在哪裡,榮耀都在等著他們。

白色吞沒了他們。在那一瞬間,他們進入了宇宙,耀眼而無限。未知的野獸在船旁奔跑—狼、渡鴉、熊,甚至還有一隻松鼠。

「但前提是我們能否活著迎接明日,我的戰鬥兄弟姐妹們。今天,女武神們將會選擇她們的英雄;今天,將是幾個世紀被詩人高歌的日子,你的後代將會稱你為英雄,還是懦夫?」

光線再次點亮。泰瓦沒有閉上他的眼睛,無論這些圖案如何灼燒他的虹膜。

當最後光芒消退,他們發現自己在一片翻騰的海洋上空。不知何故,他們在空中—他沒有時間去質疑,只讓它激發他的熱血。女武神與他們並肩,一起飛向移行樹的鋒利倒鉤刺,它還沒有找到自己的歸處。神聖的箭矢劃破泛紅的天空,世界樹若隱若現,它那邪惡的倒影向下,向下,向下。從這裡,他可以數出每一個脊椎的凸起,每一個依偎在裡面的樹莢。

那裏肯定有成千上萬個敵人,每個人都有自己的補充士兵,而每個士兵都是可怕的敵人。這是一支幾乎不可阻擋的敵軍:更糟糕的是,那些為保衛凱德海姆而犧牲的人,會被復活,墮落為入侵者的戰鬥力量,為那些試圖摧毀他們曾經稱之為家的土地的入侵者而戰。

他知道勝算不大。

「如果凱德海姆能倖存下來,是因為我們進行了戰鬥!如果它倒下了,就讓它帶著手中戰斧,口吐豪言,肚子裡裝滿蜂蜜酒死去,以戰士的方式死去!

在他們下面,水在冒泡。就像長舟在勇士的歌聲中爆發一樣,大海也在爆發。

泰瓦肩膀上的紋身刺痛了他,所有妖精都在寇瑪的陰影下成長。不斷變化,不斷成長,迅疾如閃電,而且狡猾—還有比蛇更值得仿效的生物嗎?

但他現在看到的大蛇卻不是這樣的,那條從深海升起的生物。光滑的金屬鱗片,沿著嘴脊的鋒利骨頭,用瓷質的鍍層代替了眼睛—不管這個生物曾經是什麼樣子,現在它無疑是艾蕾儂的創作之一。

那個沒有眼睛的怪物已經咬斷一艘長舟。木頭嘎吱作响,戰士們尖叫著,摔落到遠處而死。另一些人則投射箭矢,石頭,扔出斧頭等—用他們能拿到的一切攻擊怪物。

所有的攻擊被生物奇怪的甲殼反彈開來。

泰瓦踏上了船的欄杆。在可能是凱德海姆最後一場戰爭的搖曳燈光中,他的刀刃邊緣閃爍著明亮的光芒。

在他腳下,是巨蛇之口:在它裡面,是新非瑞克西亞,以及他所有具象化的恐懼。

他不喜歡感到害怕。

伴隨著身後沸騰的戰歌,從胸口發出呐喊,泰瓦從船上一躍而下。

無論這一天的故事如何結束,傳奇將述說他不是懦夫。

琵雅納拉在過去的十年裡一直在為更好的卡拉德許而奮鬥。

大部分成果都在一天內被毀掉了。

不,事實是至少已經一個星期了。莎希莉當時就警告過她,這樣的事情可能會發生,一定會有事發生。她曾說過,雲層就是證據。在那些經常佔據卡拉德許天空的漩渦的位置上,她向琵雅展示了主宰它們的新形狀。

「我們必須為入侵做好準備,」莎希莉曾經說過。

「茜卓和其他人已經掌握了情況。」

她非常自信,非常確信。她不想相信事情會有別的可能,在發生了這麼多事情之後,在經歷了這麼多鬥爭和戰爭之後─守護者必須明白需要做什麼。他們一定有辦法應對。然後有一天早上,琵雅把墨水灑在她的桌子上。當她拿起一塊布來清理爛攤子時,那個符號─像一隻不眨眼的眼睛一樣─用粘稠的黑色盯著她。

這個記憶已經夠糟糕的了,但在第一次灑露後,她無處不看到它:在架子上蜷縮的卷軸裡,在她沒胃口吃完的一碗麵條裡,在樹木和水流裡。

每天當她醒來都希望它們會消失,希望她不會看到它們,希望茜卓會漫步回到她家,參加每月的茶會,並講述另一個故事,有關他們如何從失敗的魔爪中奪取勝利。

但到了第三天,她知道她必須採取行動。

她和莎希莉向執政院陳述—但是他們該如何傳達他們所知道的嚴重性呢?在吉拉波贏得自己的自由和安全之後?解決這一威脅會引發民眾的恐懼,他們又怎麼能確定威脅會到來呢?知識學院沒有任何關於非瑞克西亞人的記錄。然而莎希莉和琵雅並不是胡言亂語的瘋女人,這是執政院很清楚的事實。如果琵雅分配資源來進行戰鬥,那麼他們就會戰鬥。

即使他們其中一些人無心於此。

第四天,天空變暗了,變成了深沉鏽紅色。

在過去的三天裡,莎希莉一直在進行一項她稱之為「金鳞行動」的工作,她說這將保證街道的安全。吉拉波的大部分公民已經撤離,只留下必要的人員。飛船用強大的實驗武器武裝自己。吉拉波的作坊和工廠從未在如此短的時間內如此努力運作過—但這是為了最好的結果。

畢竟,如果敵人攻破了乙太流貯庫,那就再也沒有吉拉波可供保衛了。

因此,工匠們都沒睡,琵雅也是。她最後在自己家的門口睡著了。上床去睡實在是太費力氣了。

當頭頂的連境通到終於打開時,當巨大的入侵刺從它們在現實中撕裂的洞中落下時,周圍的乙太開始開始危險地在她的皮膚上爆裂時—所有這一切都像洩出一口氣。

它在這裡。

他們在這裡。

準備的時間遠遠落後他們。所能做的就是希望這已經足夠了。

當琵雅離開家時,吉拉波的街道是空蕩蕩的,或者是它們將會變得如此空蕩。三棟建築之外,一個樹莢摧毀了一棟建築的外牆。破碎的玻璃,遠處的尖叫聲,武器開火的聲音—這些聲音與革命聲音接近,但又完全不同。這裡沒有歡呼,沒有聲嘶力竭的口號,沒有自豪的號角或激昂的鼓聲。

只有恐懼和絕望。

頭頂上的飛船向入侵的樹枝發射大炮,爆炸將紅色的天空塗成了金色。瓷器碎片如雨點般落在街道上。她在一尊雕像伸開的雙臂下尋找掩護,眼睜睜地看著碎片在雕像兩側劃開一條條溝壑。

琵雅回頭看著天空—看著那艘如此無畏的船向探索中的樹枝前進,兩天前她見到船長。他發誓要竭盡所能保護吉拉波的安全。他說,經過了一千五百次飛行,沒有重大損失可言。

她看著樹枝纏繞著這艘船,看著它的窗戶像街上的窗戶一樣輕易地碎了,看著礫油滑過表面。

琵雅閉上了眼睛。胸口很痛。一千種想法爭先恐後地溜進她的腦海,但她把它們擋在門外。她要去和莎希莉會合。

說到這個,看來她的行動計畫進展的不錯。部署室從沿街的艙口冒出,從這些艙口裡出現了金鱗行動的成果。莎希莉一定是從某種奇妙的蜥蜴身上獲得了靈感:在琵雅面前笨拙地爬行的那只蜥蜴和剛才倒塌的房子一樣大。它下巴上閃閃發光的牙齒,每顆都和琵雅的前臂一樣大。當它跺腳時,腳下的石頭就會裂開。它只是眾多攻擊蜥蜴中的一種—沿著街道,其他青銅攻擊蜥蜴從地下冒出來。有些像小狗那麼大,有些像振翼機一樣飛向天空,但所有的蜥蜴都對著即將到來的非瑞克西亞人發出蔑視的咆哮。

而且還有非瑞克西亞人要對付,即使看到這些東西幾乎足以讓琵雅分心。破碎的房子裡湧出十幾個細長的瓷質士兵—其中一些士兵扛著和他們一樣大的籠子。

兩股力量即將發生衝突。

琵雅不想捲入其中。她及時躲在青銅蜥蜴的腳下,一張熟悉的面孔突然出現在非瑞克西亞人的身後。莎希莉的飛車上飛起一陣振翼機。當蜥蜴襲向士兵們時,振翼機掩蓋了琵雅逃脫。

「快進來!」莎希莉喊道。她這麼匆忙是對的—士兵們不會掉以輕心。幾分鐘之內,他們就把最大的那隻蜥蜴團團圍住擊敗。油從它裂開的嘴裡滲出。用不了多久,蜥蜴很快會反過來攻擊他們。

琵雅跳上車。莎希莉的腳就她鍾愛的金屬一樣沉重;當速度追上來,兩人猛地向後颠簸到座位上。風從琵雅耳邊呼嘯過—但他們必須說話,「主艦沉沒了。」

「我知道,」莎希莉回答。他們右邊的爆炸讓他們突然轉向;莎希莉只能勉強阻止他們翻車。「較小的船隻正在盡其所能。卷鬚不能夠快地抓住它們,無法阻止它們。當然,相比之下,他們的火力是不夠的

當莎希莉將他們夾在一個巨大的非瑞克西亞化蜥蜴構造體的腿間時,琵雅躲開了。金屬與金屬間摩擦;儘管莎希莉盡力避開,飛車兩側還是被撞凹和扭曲了。礫油滴到後車箱蓋上。琵雅儘量不去想飛車需要多久才會被腐蝕。

「你知道乙太流貯庫是什麼狀況嗎?」琵雅問道。

「我們認為非瑞克西亞人可能知道它的重要性,或者感受到儲存在那的乙太吸引力,」莎希莉回答說,「如果你有注意到,他們朝它直奔而去。」。

他們轉個彎,琵雅看到了守衛。

看到這一幕,她的胃一陣絞痛。就像對莎希莉設計美學的陰險惡搞,他們用白瓷、半金屬、半肉的的方式進行裝飾。其中一人在頭部中央露出一個大洞,琵雅可以透過這個洞清楚地看到。只剩下耳朵、頭皮和下巴。他看起來就像一根註定要穿透的針—他的手臂變成了剃刀證實了這個概念。儘管有這種可怕的變化,他的胸膛還是隨著看不見的呼吸起伏著。他的頭,比如說,轉向了流貯庫。

琵雅捂著嘴。

「我們沒辦法救他們,」莎希莉說。

「一定有什麼辦法的。」

「可能會有,但不管是什麼都需要研究、實驗、反覆運算。一旦城市安全了,我們可以考慮採取什麼形式—但不是現在。」

琵雅閉上眼睛,飛車從剛皈依的非瑞克西亞人頭頂飛過。當她再次睜開眼睛時,可以看到更多的非瑞克西亞人。在此之前,她一直在忽略他們嗎?有這麼多,有這麼多不同的形式:有的和頭頂的卷鬚擁有同樣的瓷體護甲圖案,有的器官替換成發光的橙色火焰。她看到一隻流浪狗長出了兩倍大的刺和卷鬚。如果時空不是正在她身邊分崩離析,這場景會挺滑稽的。

「你有其他人的消息嗎?」她情不自禁地問。

莎希莉的眼睛沒有離開他們前面很遠的流貯庫。「我有。他們最後一次見到茜卓時,她還好好的。。

琵雅在政治圈混得夠久,久到知道這不是故事的全貌,她問:「最後一次是什麼時候?」

「最近,非常最近,」莎希莉回答。她回頭看了看。「現在可能不是最好的時機。」

「說到壞消息,永遠沒有合適的時機。」

「有比這更好的時間。」

琵雅皺眉。「拜託,告訴我發生什麼回事。」

< p>莎希莉環顧四周,「她是—」「首席亂匠!好久不見!」

琵雅轉身。隨著輕快的聲音傳來引擎轟鳴聲,懸掛在他們上邊的小飛機,掛著琵雅舊時的亂匠聯絡人巴吉。「下面需要幫忙嗎?」

「我們需要盡可能多的幫助,」她說,「我們要去流貯庫。」

「那就進來吧!」飛行員喊道。「坐這個你會更快到達那裡。而且我們有更強的火力。」

莎希莉抬起頭,「他不是在開玩笑。這些武器不合法。」

這些亂匠總是很擅長保護違禁品。琵雅站在飛車的副駕駛座上,一手扶座,一手扶門。莎希莉沒有放慢速度—即使在琵雅向她伸出援手時也沒有。

「那台小飛機只能坐一個人,」莎希莉說。

當卡拉德許的天才之一告訴你她想做什麼,你理應傾聽。此外,革命和危機時刻,臨場發揮能力至關重要。「沒錯,」琵雅說。「我們會掩護你的。」

巴吉使勁下降,向琵雅伸手。這台飛行器並非世界上最堅固的東西,遠遠不是。現在他們坐在其中,她不禁想知道它是怎麼飛起來的—螺母和螺栓在他們周圍嘎嘎作響,座位只是在倉促成型的堅硬金屬上加了一條皮革帶,後座太窄了,以至於兩邊都刮著她的肩膀。

巴吉將飛行器傾斜向上,不斷攀升,當他們冉冉升入雲霄,吉拉波逐漸消失在雲層下。他撥動控制台的開關,一個玻璃圓頂滑落在敞開的座艙。「頭盔在你的座位下面,」巴吉說。琵雅戴上頭盔。她不禁注意到駕駛艙玻璃上的碎片和殘片。「這東西安全嗎?」她問。

「它會固定住的,」巴吉說。「這是我自己組裝的。只用最優質的廢鐵,直接從—」

無論他想說什麼,都在一聲咕嚕中消失了。就在此時一支標槍穿過窗戶,穿透他的胸部,刺穿他的座位上,浸透鮮血的槍尖停在了離琵雅僅一線之隔處。一隻曾經是鳥現在為非瑞克西亞而戰的東西從頭上天空俯衝而下。意識到─那不是標槍,是一根羽毛筆。警報聲響起,被從駕駛艙裂洞裡呼嘯而入的空氣淹沒了。慢慢地,它開始向一側傾斜,然後先扭轉機頭,向地面垂直墜落。琵雅的胃因動力的轉變和令人作嘔的失重感而顫抖。她想都沒想就擠進了飛行員的座位,把羽毛筆從皮革上擠出來。巴吉的身體半壓住她。控制台是由雜亂無章的零件焊接一起的的大雜燴,完全沒有導航的空間,她的側翼有兩隻非瑞克西亞鳥,周圍還有更多的飛船。

這可不好。

而且這還沒考慮到琵雅納拉以前從沒駕駛過這種東西的因素。

但是她不打算在這裡放棄。在涉及保護卡拉德許安全的問題上不會,涉及女兒的問題上也不會。

茜卓下個月要來喝茶。

琵雅會在那裡迎接她。

如果她能熬過這一關。

從亞崔夏到達的那一刻起,新卡佩納就在她無暇甲殼上劃出爪痕。整座城市不斷向上延伸,大氣中充斥令人作嘔的能量,爬滿可懼的多樣性生物,有關這個城市的一切都是詛咒,對她,對非瑞克西亞都是。

多麼幸運,她受命搜刮它。

但非瑞克西亞並不是一隻不假思索進食的野獸。萬物中蘊含偉大的種子,無論物質多麼基本。成為非瑞克西亞就是要讓自己成長,改變,成為比以前更偉大的存在。讓她如此煩惱的尖塔,可以被剝離其附屬品,重新煥生。

這是一個充滿罪惡和污穢的地方,亞崔夏將成為它的救世主。

光是這項工作就足以讓她心醉神迷。整個屋頂上的有機物舉起武器。他們的武器在這裡不起作用:非瑞克西亞的盔甲上沒有凹痕。爬得更高也救不了他們。亞崔夏的一個念頭就能召喚出成群的飛行僕從。儘管他們很渺小,但他們是饑餓的野獸—很快,那些爬上去的只剩下掉落地面的白骨。而那些走上街頭的則依靠肌肉和筋骨進行反擊。他們對肉體的弱點一無所知。為了實現他們的意志,戰爭機械撞開一個又一個店面實現意志,當它們抵達街道時,釋放出一整團腐蝕性氣體。血肉從骨上融化。

收獲,他們。一個光榮的思想,在千萬腦海中迴響。在新卡佩納這裡,他們不抓俘虜;這裡也沒有關肉體的籠子。那些戰爭機械無法用氣體融化的東西,會被僕人鏟回裡面。只有這些部分會保留。

收獲,他們。這句話在她的腦海裡響亮回蕩!有機物們試圖愚弄非瑞克西亞人,消失在黑暗中,然後在他們身後重新出現,但這是沒有用的。沒有什麼能阻止即將發生的事情。絕望中投擲的咒語,百夫長肋骨間的刀片,也都無法阻擋。非瑞克西亞永遠不會被打敗。

但肉體

艾蕾儂的命令很明確:任何在這個時空上呼吸骯髒氣息的東西都必須被收割為零件—而它們也將如此。但亞崔夏在把它們撕成碎片之前,看到了它們的用處。

。畢竟,在這個畸形時空中,有她前輩們的遺骸。找到他們是她在這任務的一部分。

新來者的思維很容易向她敞開,他們稱自己為絕藝盟,新身體帶給他們的興奮在整個入侵部隊中蕩漾,為他們提供了力量對抗那些愚蠢抵抗者。然而,這並不是她所尋求的答案,也不是非瑞克西亞所需要的答案。她冒險深入他們的思維深處。

在他們的內心,亞崔夏發現了一些奇怪的東西。

美麗的。

一遍又一遍,那個詞,那個想法。它從不單獨出現—總是伴隨著圖像、聲音或味道一起。畫布上的顏料,勤奮的手塑造的石頭。夜晚綻放的花朵。木制樂器發出的尖銳的吱吱聲。這些東西,她推測,必定是美麗的,而美麗的一定是重要的。當他們看到自己的新型態時,這往往是他們的第一個想法,從他們心中第一個閃現的詞彙。

但這是什麼?為什麼他們如此關注它?他們的信念力量在入侵部隊中傳播開來,每個思想都放大了上一個,這個詞在亞崔夏的腦門裡不停地回響,直到她再也無法逃脫。

艾蕾儂警告過她這一點。她說這個地方有某種東西會試圖感染她,她過去的生活可能會讓她有所抵抗力。她的腦海中有關於美的遙遠記憶,曾經讓她醉心於完化的拙劣模仿。這就是她的敵人的臉孔和名字—那些長期崇拜這個虛假神祇的人,一定知道它住在哪裡。

搜索他們的腦海,提供了另一個答案:博物館。

隨之而來的圖像足夠清晰。在勘測這座城市時,她看到離其中一個轉換樹莢不遠處:一座布滿大理石裝飾的低矮建築,形狀各異。她看著它,想知道它是不是美麗的。那些曾經是絕藝盟的人告訴她是。那些柱子,那些雕像,那些精心挑選的爬滿門面的常春藤:她怎麼能認為它不美麗呢?

他們的激情狂熱激發她的鬥志。不管他們在隱藏什麼,她必須能更好地瞭解它。當非瑞克西亞撕裂反抗力量時,亞崔夏落在了建築物外的臺階上。門對她來說太小了;她輕輕一碰,糾正了門本身已存在的缺陷。這個地方,也將擁抱非瑞克西亞。

裡面有更多難以理解的作品。有血有肉的生命從畫布或木板上回望—證明自然材料的脆弱。這些生物是如此傲慢,以至於他們按照自己的形象塑造了石頭和金屬。可悲的倒置讓亞崔夏憤憤不平。所有這一切都是如此。為什麼會有人為這些費心呢?這些「畫」往往只描繪了一個人;即使是那些有群體的「畫」,描繪的也不超過十幾個。既然偉大的工作是由許多人共同完成的,為什麼還要頌揚這麼少數人的美德呢?還有這些雕像!甚至比畫作更有個性!

她的長矛輕鬆地解決了它們。新形成的實體在非瑞克西亞心靈深處慘叫,僅持續了一瞬間;他們的那一部分正在死去並理解這是最好的結果。所有人都會合而為一。這些作品不再重要。

然而,同樣內心深處有某種東西告訴她,她必須繼續前行。這裡面有一些東西。至少她可以看到周圍的異端被摧毀。

更深處有更多的暴行。更糟的是,如果這是可信的話。在這裡,作品不再代表任何東西:它們是有機生物的尖銳、幾何化的複製。既不是武器,也不是防禦工事;她想像不出它們有什麼用途。這些也被她打倒了,她的挫敗感也在不斷加深。

這是最後一個回答她問題的房間。

這裡沒有奇怪的物體,這裡沒有油漆,沒有凡人大聲宣佈他們自己的個體自我。相反,她看到的那些形狀,都是對榮耀的拙劣模仿。牆上傾斜的斧頭,底座上的模擬戰犬甲殼,這些圖像遮蔽了完化的榮耀

美麗的,那個詞彙又在她的腦海裡出現,那個可怕的詞,但這一切都沒有什麼

美麗的。這些人是在崇拜失敗嗎?他們會看著前人的屍體而驚歎嗎?絕藝盟的記憶是一台破城槌:成群結隊的人聚集在這些遺骸周圍,用濕漉漉的嘴唇和閃閃發光的舌頭喝著吃著,喋喋不休。「你能想像自己是那個揮舞著那玩意兒的人嗎?」

「我告訴你,我希望我能雇他跟著我,只是站在那裡就看起來很嚇人。」

「說吧,你覺得它值多少錢

「得了吧,夥計,你根本買不起。」

她握住長矛的更緊了。錯了,錯了,錯了。這個地方,無力完成使命的非瑞克西亞人,嘲笑他們的肉體生物。美麗的,他們用這個可怕的詞來形容這個地方,除了錯誤外,不可能有別的意思。

亞崔夏會打倒它。所有的一切,所有帶有這個名字的東西,都必須被摧毀。允許它存在只會招來更多的嘲笑—而非瑞克西亞不應該被嘲笑。

當非瑞化擴散到建築外牆時,她將裡面的一切徹底消滅。它的用途不是由她決定。有用的東西會繼續存在,沒用的東西會被剝離。尾巴、爪子、長矛和尖叫:她的武器是精準的,不知疲倦的。當她完成任務時,只剩下廢墟和碎片。她遇到的居民被塗抹在岩石上。在生命的最後時刻,他們可能會想像自己是美麗的。

但是她再也不想聽到這個詞了。如果她能把這個詞從非瑞克西亞的腦海中清除,她會的,但這是只有機械之母才能下令的事情。

儘管如此,艾蕾儂還是任命她來領導這些勢力,也就是說,只要她願意,她可以在這裡擊垮美。亞崔夏只需要想一想,就可以發出命令了。令她滿意的是,當她從博物館出來的時候,她聽到周圍武器撞擊石頭的聲音。

這份滿足感沒有持續太久。

院子對面,有一群天使在盯著她—石頭臉的天使。

接下來發生的不是她有意識的行為—這不是她的想法,而是一種本能。她立刻意識到,大教堂的石製六翼天使確實很美,她憎恨它們的程度超過了她曾經恨過的任何東西,超過了她所知道的憎恨的程度。心靈的合聲消失了,響亮的憤怒音符敲擊她整個生命。在一片模糊的白色中,將雕像的頭部一一擊落。當它們倒塌在地,她沒有停止攻擊,而是繼續將她的長矛一遍又一遍,一遍又一遍,不顧從岩石中冒出的朦朧能量。儘管這灼傷了她的甲殼,她的肌肉在烈火中灼痛,但她無法讓自己停下來,直到這些頭顱化為一粒細塵。

直到那時她才停下來。直到那時她才再次聽到非瑞克西亞。

有肉體生物在爬塔。必須對他們做些什麼嗎?

一個聲音在說,然後是另一個聲音:收獲他們,收獲他們。

但這霧汽讓我們痛苦,我們疼痛。

非瑞克西亞不會疼。收獲他們。

亞崔夏抬頭看著無頭人物。一種深沉的平靜籠罩著她。美已經死了,她可以再次把注意力轉向前方—轉向塔外的生物,以及他們可能在計畫什麼。

她離開了平臺。

但是六翼天使仍在,看著她離開,他們的訪客在色彩迷霧中徘徊。

他們自己也在互相交談。

為什麼不阻止她?訪問者問道。

現在還不是時候。

這感覺不像是正確的答案─但訪問者無法反駁它。

要有信心。就快到了,終點。當我們到了那裡,你會知道該怎麼做。