由的一方

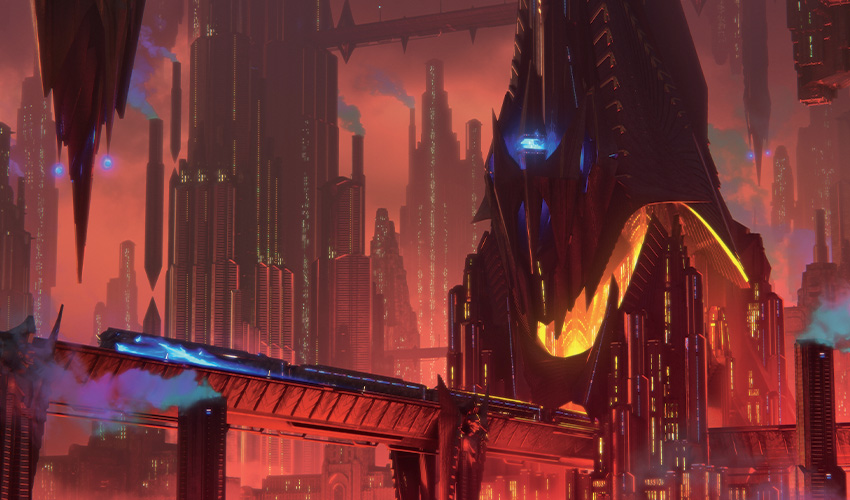

柯達亞深淵

自由的一方,薇薇安默默重複著泰茲瑞的話。

那可能代表很多事,尤其是從像泰茲瑞這樣的男人口中說出。他們在火花之戰期間為敵對的陣營作戰,雖然她並不認識他本人,但她已聽過足夠的故事而大概了解這個男人。

人們都知道泰茲瑞以照顧自己為優先,這表示在他們剛認識時就跟著他走本身就有風險。

薇薇安調整了握弓的方式,並在他們跳落至下層鋼樑時伸出它以保持平衡,而這條鋼樑跨越了新卡佩納底部那看似無盡的紅色煙霧與工業深淵。泰茲瑞在她輕盈地降落在他後方時回頭瞥了她一眼,跟他每次下降一層時發出的沉重金屬撞擊聲相較之下更顯安靜無聲。他的長外套遮蔽了大部分的身體,但從那些聲響判斷,薇薇安懷疑他有一大部分都被包在某種金屬中。她早已開始嘗試找出射擊他的最佳位置,如果事情朝那個方向發展的話。

「你打算告訴我你正要帶我去哪裡嗎?」隨著他們撤出城市最遠的區域,薇薇安變得更加好奇-而且也更敏銳地察覺到他們現在已離人群有多遠。這會是個陷阱嗎?

「很快妳就會知道了。」他持續沿著一條長樑走去,他的灰色髮辮在後方擺盪。

「你總是這麼愛閒聊嗎?」

「我看起來像那種愛閒聊的人嗎?」不,他不像。「而且我也不認為妳是。」

「你了解我什麼?」她甚至懶得讓自己聽起來很隨意。

「我認為了解關於人們的事是我的工作,尤其是鵬洛客同伴們。不妨說我了解的夠多了?」那就是太多了。

她依然小心,但已不再警戒;儘管他的話語簡潔,但她卻沒感覺到來自他的敵意或危險。經過時間與經驗的淬煉,她的感官得來不易-薇薇安相信自己的內心並跟著他逐漸深入這座怪異新時空的底層。

一片巨型鋼樑網絡限縮了他們四周的空間,使他們慢下腳步。鋼筋穿過他們之間,隨便就比她的大腿粗了四倍,其上覆蓋的塵土與污垢肯定已在山裡堆積了數百年。滲入的光線既微弱又呈現鐵鏽色,將一切籠罩在一種不祥的色調裡。

那些金屬建築和它們的支柱終於變換為岩石。新卡佩納城確實有底部,而看來他們終於,經過漫長的路途,抵達了盡頭。在這樣的深處,就只有被遺忘已久的燈泡光芒在嗡響低語,宛如這座城市先人的堅毅鬼魂般閃爍著。支撐新卡佩納的鋼樑已穿透這片廢墟,並且被鉚釘與螺絲釘接附於看似某種巨型高原的岩石頂端。

這些廢墟肯定就是最早期的卡佩納。它的謙遜與過往被將其人民推向高空的「進步」所埋葬。有一面牆崩塌的方式吸引了薇薇安的目光,其岩石上依然殘留著利爪挖鑿的痕跡。或許這一直都是在其他某種浩劫過後的重建過程。

薇薇安停在鋼樑外緣與一堆瓦礫的交界處。跪了下來,她碰觸了泥土。它堆疊緊密、乾燥,又死氣沉沉。

這座城市的人們已經很久沒有和那依然奮力支撐著他們的大地連結了。

泰茲瑞不發一語地帶領她持續深入。沿著一條深入高原本身的蜿蜒小徑,他帶著她穿過峭壁與洞穴。就在所有光線消失的那一刻,泰茲瑞抖落他的外套,接著深紅色的光芒便綻放於他們四周的粗糙牆面上。這道光芒來自他前方-來自他體內-以一種不祥的紅色描繪出他的輪廓。它幾乎把他蒼白的肌膚轉變為相同的色度。薇薇安從箭筒裡抽出一支箭。其綠色煙塵也隨著泰茲瑞的轉身而混入了他的鮮紅。

「那是什麼?」她質問道。

「一種信任與善意的展現。」他比向他胸口內的光源。宛如隨意捆上的繃帶,它在覆蓋了他的身體的金屬板甲縫隙之間緩緩流動,在某些部位則完全取代了肌膚。那些取代骨骼與肌腱的漿質幾乎沒有被金屬包覆。「時空渡橋。」

「那是真的;它沒有被摧毀。」她只聽過傳聞。

泰茲瑞露出得意的笑容。「看來我的名聲遠播。」

「可不只如此。」她把箭搭在弓上。

「這對妳無害。」泰茲瑞聳了聳肩。「但它看起來卻十分不祥,不是嗎,它閃耀的方式?」他檢視自己的手臂,彷彿那是別人縫在他身體上的東西。「它在運送他們穿越時空後發生了變化。或許被腐化了

「他們?」

泰茲瑞從思緒中抽離。「魔判官們。」

「誰?」她從未聽過這個頭銜。

「新非瑞克西亞的領袖。」

薇薇安頸背的汗毛直豎。「你在替新非瑞克西亞工作?」卡婭曾在凱德海姆對抗其中一員,而薇薇安也聽過他們在神河現蹤的傳聞。他們是一種病毒,一份威脅,而泰茲瑞就是他們的主要載體。

「我曾經是,」泰茲瑞說道。「我現在也是。我承載著毀滅多重宇宙的規劃者,那位強行讓所有生靈臣服並成為非瑞克西亞的人-艾蕾儂。」

轉眼間,弓弦就已來到她的臉頰旁邊,她伸長了另一條手臂。泰茲瑞竟大膽地朝她的箭鋒咧嘴笑著。

「突如其來的敵意。妳怎麼交得到朋友呢,薇薇安?」

「我不確定是否要跟我的敵人當朋友。」這些話相當粗暴。在危害整個多重宇宙的罪行中,沒有任何一個比得上協助非瑞克西亞釋出的驚駭之物。

「那具有一種令人遺憾的必要性。」

她上鉤了。「與艾蕾儂合作會有什麼『必要性』?」

「我還沒得到承諾過的東西。」

「任何艾蕾儂答應你的事都不能合理化或作為佔領、侵犯,或摧毀生命的藉口。」薇薇安握得更緊了。

「我完全同意。」他只能這麼說,以防她釋出飛箭以及隨之而來的一整群野獸。彷彿要讓自己看起來更無害,泰茲瑞把雙手交疊於背後。「如果我們認知的生命停止存在,或如果我被轉化了,那麼我就無法正當地使用艾蕾儂所承諾的東西。不過我還是需要它。」

他正在玩兩面手法。她稍微放鬆了緊繃的肩膀。他或許不是個絕對的盟友,但他也不完全是敵人。她可以接受這點,她如此希望著。

「我的同伙離我們並不遠;窪巴司能夠告訴妳更多。」泰茲瑞往後退了半步。「恐怕我沒時間解釋所有的事。我不能再逗留了。如果我離開得太久,艾蕾儂會納悶我去了哪裡。」

薇薇安往前走了一大步並質問道,「告訴我更多關於窪巴司的事?」

「我會告訴妳妳需要知道的事:他對妳來說不是威脅。在他目前的狀態下,妳可能赤手空拳就能殺了他。」隨著魔法在他體內盤繞,泰茲瑞的眼睛也閃耀著相同的色澤。「薇薇安瑞德,妳打算殺了我嗎,還是妳會繼續前進?」

從他口中聽見她的名字令她的脊椎竄下一股寒意。他的雙眼充滿力量-充滿了內情。關於他的一切都不可信任。薇薇安很清楚,可是

「帶路吧。」她已經來到這麼遠。她會堅持到底。

他們持續往下穿過隧道。空間突然轉變為寬敞的巨型洞窟。在遠端有一頭受傷的野獸,即使牠蜷縮著身體並奮力透過牠閃爍的尖喙呼吸,牠依然顯得龐大。在泰茲瑞的時空渡橋的深紅色光芒照映下,這頭野獸的身體看起來更加殘破不堪。牠的肌膚已被可怕且精準地從其無機物部位上燒灼脫落。薇薇安能夠想像這隻野獸曾經威風又致命。一個頂級掠食者。她突然為牠失去的輝煌感到一陣同情。

「薇薇安,這位是窪巴司,」泰茲瑞說道。「無聲熔爐的魔判官。」

儘管窪巴司的狀態如此,薇薇安依然保持著距離。一部分是為了能迅速逃脫。但一部分也是因爲她的肌肉已震驚到動彈不得。她面前這頭受傷的野獸竟是個非瑞克西亞人。

「你背叛我,」窪巴司向泰茲瑞暍斥。看來薇薇安不是唯一一個不相信泰茲瑞的人。

「冷靜,窪巴司,」泰茲瑞嘆了一口氣。看見一個幾乎是金屬的男子朝一個半死不活的非瑞克西亞人搖頭,彷彿後者是個該受責罵的小孩子,這讓薇薇安因這一切的怪異而備受衝擊。她曾在旅途中見過許多不可思議且可怕的事,但這次可能會是最古怪的。「完全相反。我替我們帶來了新盟友。」

「我可沒答應過像那樣的事。」薇薇安來回看著泰茲瑞與窪巴司,一邊用指尖滑過她的箭羽。如果她得射擊的話,她會射向他們之間,讓魂魅狼攻擊他們兩人。

「妳認為新非瑞克西亞是妳的敵人,不是嗎?」泰茲瑞說道。

那是一種委婉的說法。「不是只有你一個人認為讓非瑞克西亞人掌控多重宇宙是個壞主意,泰茲瑞。實際上,這是大多數人的看法。」

「那麼我們都站在同一邊了。敵人的敵人就是朋友。」

「你為什麼會違背新非瑞克西亞?」薇薇安專注在窪巴司身上。她能理解為何泰茲瑞,一個下屬,一個不是非瑞克西亞人的助手,會違抗艾蕾儂。但一個非瑞克西亞魔判官?

窪巴司努力坐得更挺,彷彿正試圖從他如此明顯承受過的任何酷刑中找回某些高度與威猛。到底發生了什麼事讓一個非瑞克西亞人傷得這麼重?

「艾蕾儂已經佔領了整個新非瑞克西亞。金吉塔廈、弗霖凱,以及許多黑色伯爵已將他們自身與他們的領地奉獻給她的宏偉願景。但我不侍奉任何人,而且由我領導的人們也不願被打擾。我們不認同艾蕾儂的願景。」窪巴司用爪子輕輕地抓耙著岩石地面,薇薇安認為這個動作是種沮喪的表現。「艾蕾儂想讓多重宇宙成為一個個體,讓所有生命成為非瑞克西亞人,而且讓所有非瑞克西亞人都臣服於艾蕾儂。我們不接受那種進展。我不會把無聲熔爐交給她。」

在窪巴司說話的同時,薇薇安緩緩地把箭收回箭筒裡。她的直覺會要她朝他們射擊。趁妳有辦法的時候殺了他們。非瑞克西亞違反了她支持的一切-對她的方舟神弓所融合的自然與工藝來說是一種扭曲的嘲弄。

可是

窪巴司或許是個魔判官,並且為了窪巴司自身的利益行事,就跟泰茲瑞一樣。但若窪巴司說的是實話,那麼這位魔判官就是她的敵人的敵人。而且,這裡可能有獲得好處的機會。擁有內部的盟友並沒有什麼壞處。更棒的是窪巴司對不計一切代價地尋求擴張不感興趣。

「你真的認為你可以阻止艾蕾儂嗎?」薇薇安問道。

「是的。我會率領一場對於艾蕾儂統治權的必要挑戰。」簡單說,就是一場革命,薇薇安心想。她覺得非瑞克西亞人不用這樣的詞彙表達還真有趣。

「你要怎麼獲勝?」

「或許在我知道妳可以被信任後我才會告訴妳。」窪巴司緩緩地換回無精打采的姿態,彷彿坐挺身體已經變得太過費力。

她在三人中竟被視為不可信賴,薇薇安並沒有忽略這份諷刺。「非常好。我該怎麼證明自己?」

「當然,妳要替我們辦點事,」泰茲瑞說道。「為了不引起懷疑,我能夠去的地方和做的事非常有限。此外,艾蕾儂依然要求我運送非瑞克西亞部隊與魔判官;我不能冒著離開太久的風險。因此,我無法陪著窪巴司從來到這裡的代價中復原。」

時空渡橋對窪巴司造成這些傷害?薇薇安從頭到腳地打量這位非瑞克西亞人。看來時空渡橋是一種可怕的力量,具有一把手斧的各種技巧。

「你需要什麼?」薇薇安直接問窪巴司。

「復原的時間以及金圓。後者是這個時空的一種魔法物質,我需要研究它。把金圓帶給我,要有耐心,那麼我就會告訴你我們要如何把艾蕾儂從王座上拉下來,」窪巴司答覆道。

一份簡單的協議。薇薇安可以隨時帶著她已經知道的資訊離去並且把窪巴司透露的事傳遞給其他人。但若窪巴司所言屬實,要是在謀求一兩瓶金圓的背後有更多內幕

「成交。」薇薇安轉身,準備開始一路攀爬回城市的漫長旅程。

「還有一件事,」窪巴司說道,這使她停下腳步。「在妳搜尋金圓的同時,我還需要一個人。即使我有力氣尋找她,但我無法在不啟人疑竇的情況下在這個時空自由移動。」

「誰?」

「艾紫培,妳的同類。一個鵬洛客。泰茲瑞在地表看見她,但因為他們的過節而不敢貿然接近她。」

「艾紫培,」薇薇安重複說道,把這個名字牢牢記住。「你要她做什麼?」

「艾蕾儂害怕她。我只知道這些。」

而艾蕾儂的敵人就是薇薇安想要認識的人。

新卡佩納的街道

在新卡佩納的三層地區中,薇薇安最不喜歡梅齊奧。

雖然柯達亞深淵充滿了工業的煙塵與合聲,但那持續不斷的嗡響使這座城市聽起來富有活力。有一種心跳。那些是生長的呻吟、扭轉、力竭聲響-即便是工業那種。當然,下方深處就是大地本身,那是新卡佩納所擁有最接近自然的連結。

高地園都是強制生長與精心修剪過的大自然。但那裡有具有真實樹木的公園,每當她渴望某些綠色且活生生的東西時便值得漫步於其間。

夾在它們之間,她原本以為梅齊奧會取得這兩個世界的平衡點。但它卻什麼也沒有。它擁有柯達亞的所有喧囂,但卻沒半點靈魂。放縱與過度消費他人的勞力在此稱霸一切。每個人都移動得太快了,無暇停下來欣賞一朵宛如希望般堅決地從人行道裂隙中綻放的蒲公英。

不過,那樣快速行動的好處就是沒人會注意到她。她能夠利用她的追蹤與狩獵技巧來打聽並查看東西。這一刻她現身,下一刻她便消失,沒有人會知道。那份技巧使她最終成了一位秘聞幫間諜的線人。

薇薇安倚靠在一間已關上百葉窗的店舖門口,它位於梅齊奧較為冷清的區域內。它的繁忙程度讓遊蕩不會引起懷疑。安靜程度則讓兩個人不必提高音量說話。

有腳步聲逼近。

「飛箭,」一名擁有黃褐色肌膚的矮個子女人輕聲低語著,她那剪短的柔順黑髮上戴著一頂深藍色圓頂禮帽。

「深藍,」薇薇安回覆道,完全沒看她。

她們為彼此取的名稱刻意不帶創意並且從她們的服裝上獲得靈感,好讓她們不被追蹤。薇薇安找到一件出眾的金色與草綠色外套,恰到好處地與她的深棕色肌膚互補。打開外套就會展露出一件純白色襯衫和領帶,這令人聯想到一支箭頭。

「告訴我一些好消息吧。」深藍靠在薇薇安對面的欄杆上並從她胸前的口袋裡抽出一小本記事簿。薇薇安見過它好幾次了-一本充滿秘密的書,她如此推斷。

「我聽許多人提到樂舞會經常移動聖源的位置。」薇薇安一開始對聖源很感興趣,因為那可能是窪巴司的金圓來源。但樂舞會卻太過保護它,這讓竊取聖源這件事變得不划算,更何況新卡佩納的每一個人都在追尋與聖源相關的資訊。這使他們專注在其他地方,並且讓薇薇安能夠輕易地從各處竊取少許金圓而不被發現。幸運的是,窪巴司並不需要大量的這份物質。

「有多常?」

「每天。」

那名女子若有所思地哼著。「還有其他情報嗎?」

「有人提到一間魔頭經營的酒廊。他將它作為他的作戰基地。」薇薇安也很早就注意到這個魔頭。秘聞幫自稱掌管陰影,支配這座城市的秘密。但就薇薇安看來,魔頭才是真正操控這一切的人。

「妳知道在哪嗎?」

「還不知道,但我會找出來,」薇薇安說謊。她已經發現了魔頭酒廊的地點。但她並不打算分享她發現的每一件事,只要能換取她需要的資訊就好。薇薇安的底線就是別跟秘聞幫家族-或是新卡佩納的任一家族-有過多的牽扯。她在這個時空是一個訪客兼旁觀者。她沒興趣多管閒事。

「如果妳找到的話,讓我知道。」

「當然。」薇薇安把身體推離店鋪門口。「妳有什麼情報要給我嗎?」

「沒有取得大量金圓的可靠途徑。如果我有那種資訊的話,我早就是個強大的有錢女人了。我確實聽說位於城鎮下層西側且被稱作天使氣息的一個小地點即將在今天稍晚時從樂舞會進貨,或許可以偷到一瓶,如果妳夠小心的話。」在薇薇安轉身離開的同時,深藍還在她的記事簿上匆忙地寫著。

「噢,不過我找到關於妳那個艾紫培的線索了。」薇薇安停下腳步。「我聽說一直有個女子在梅齊奧各處接奇怪的工作,大部分在車站旁的主街上。看似偏好建築業、洗衣店,或是廚房-簡單的體力勞動,日常工作-一點也不穩定而且獨來獨往。難以確定。我認為她可能就是妳在找的人。已經沒多少人會取那樣的名字了。祝妳好-」

薇薇安沒聽見其餘的話。她早已離開,在工業叢林內奔馳穿越她現已熟悉的後巷與橋道。她在每一個她知道的建築工地、洗衣店,還有廚房停留。無論有多薄弱,正當她認為自己失去了僅有的一條線索時,魔法突然爆裂,緊接著傳出了吶喊與尖叫。

她衝向這座城市的主要街道。人們朝她衝來,一邊擠向街道的邊緣,此時有一名女子衝入一條支巷,還有一些絕藝盟打手緊追在後。打鬥在梅齊奧已不是新鮮事。但那個女子移動的方式

不可能吧,真的是嗎?

薇薇安開始追趕。她宛如爬樹般輕鬆地攀上一棟建築的側面並蹲在一個較低的屋頂上。等她能夠清楚地看到一場爆發的打鬥時,那名女子早已讓攻擊她的人無法造成傷害。

現在她正在和一個看似急切的吸血鬼交談。但薇薇安無法從屋頂上聽見他們的對話。轉向側邊,薇薇安抽出一支箭並把它射向他們看不見的屋頂對面。一隻魂魅松鼠從箭身射出並立即沿著水溝疾馳,潛伏在這兩人的視野之外。透過這隻魔法生物,薇薇安能夠聽見他們的對話,彷彿她就在他們身旁。

「

那名女子無視這個手勢,一邊持續往前走,接著說道,「艾紫培。」

薇薇安找到她了;她非常肯定。但現在她得做出選擇。她要直接向窪巴司回報呢?還是,她要先多了解這位鵬洛客的身份?

窪巴司尚未復原到能夠再次以時空渡橋傳送的程度。這表示薇薇安得繼續等候並替他蒐集金圓至少幾週的時間。在把她帶去見魔判官之前,她還有時間好好研究這位艾紫培角色。

薇薇安想親自找出是什麼讓艾紫培如此與眾不同。

陰暗的酒廊

薇薇安還沒找到跟艾紫培獨處的時刻。安海洛在艾紫培答應加入這個家族後便直接帶她前往絕藝盟博物館-薇薇安認為這對一個鵬洛客來說是一種不尋常的決定。薇薇安曾偷偷接近這座博物館,儘可能潛伏並利用深藍提供的資訊找到進入的方法。但絕藝盟善於嚴密控管他們的新成員,直到他們被認為已「準備好」參與家族事務。

不過,運氣不錯,艾紫培終於準備好了,這讓薇薇安終於能單獨和艾紫培聊上幾句。

深藍最近的一則情報說魔頭即將在今晚舉行一場聚會而且絕藝盟也會出席。她也暗示了秘聞幫最近看見艾紫培在替絕藝盟四處奔走。薇薇安抱著一絲希望,期望今晚的絕藝盟代表會是艾紫培-這看似是個夠好的任務讓一位絕藝盟新人初試啼聲-而且比起薇薇安發現的這間做為魔頭作戰基地之一的酒廊,她想不出更好的地點供魔頭進行集會。

要是艾紫培沒來,至少薇薇安能夠找到一些額外的金圓讓窪巴司研究。隨著幾週過去,這位魔判官也逐漸好轉。但他還是沒有完全復原。

薇薇安坐在櫃檯前,一道噁心的紫色光芒將一切染成紫紅色,也包括了她的飲料。他們曾招待她金圓-如此隨意地在菜單上公開展示了這份力量-但薇薇安拒絕了。她因出於自身好奇以及為了收集資料而品嚐過一次金圓,就在它帶著一股狂野的魔法直衝她的腦門後,她便不再需要它。這是一種可能使她過度自信的虛假力量。過多的自信會導致犯錯,而薇薇安需要知道自己的能耐在哪。

這份物質確實既有效又強大。她能理解它為何能控制住新卡佩納。但她還不清楚窪巴司想要它的理由。光是拿著它看似就令他畏縮。或者,好吧,她假設那份表情轉換是一種畏縮。考量到他的尖喙與空洞雙眼,並不總是容易判斷他的情緒。

因此,薇薇安啜飲著一杯更為

酒廊的門打開了,鑽進了一個年輕女子。不是艾紫培。但無庸置疑,這個女子是絕藝盟成員-她擁有一雙吸血鬼的無情眼神。

薇薇安放下她的飲料,同時悄悄咒罵了一聲。好吧,今晚的絕藝盟代表不是艾紫培。是時候讓薇薇安執行備用計畫了。

「我改變心意了,可是我也得走了。我能外帶一些金圓嗎?」薇薇安詢問那位接待顧客的男子。

他對這個大膽的提問嗤之以鼻。「所有飲料都只能內用,老闆的規定。他喜歡待在派對所在的地方。」

「這也不能怪他。」她閃現一道神秘的笑容。那名男子咯咯笑著;他看似沒有過度懷疑她那不尋常的要求。「那麼,我就在這裡喝一杯吧。」他伸手拿了一瓶金圓和一個玻璃杯。「老闆今晚在這裡嗎?』

「如果妳不知道答案的話,那就不關妳的事。」輕鬆的氛圍消失了。

薇薇安慢慢地從櫃檯退開,一邊舉起了雙手。「我只是聽到一些傳聞。」

「如果妳問我的話,這是一座隔牆有耳且口無遮攔的城市。喝妳自己的金圓吧,不然我就得請妳離開。」他遞給她一個玻璃杯,裡面盤繞著活生生的彩虹。

「乾杯,」薇薇安喃喃說著,一邊看著他走向櫃檯對面與其他顧客說話。她轉身背對他們,接著從臀部的皮袋裡抽出一個小瓶子。用一隻穩定的手小心翼翼地傾倒,薇薇安就能在不啟人疑竇的情況下從酒廊偷渡一些金圓給窪巴司。她已做了這個動作夠多次而變得駕輕就熟。

她因為這個角度而看見那位絕藝盟成員從後面溜了出去。透過短暫出現的門縫,她看見一頂眼熟的圓頂禮帽。深藍在這裡做什麼?

薇薇安緩緩地離開櫃檯,留下了剩餘的金圓。她拿了太多就會讓人起疑,而且她內心的警鈴早就響徹雲霄。當薇薇安提起這裡的時候,深藍表現得就像她不知道這個地方。環顧四周,同時盡量讓自己看起來不顯眼,薇薇安溜進陰影裡並朝半開著的後門靠近。

「-那麼一切都安排好了嗎?」深藍低語著。

「是的,向老闆效忠的絕藝盟成員將在終響會時準備就緒。」

「很好,他會慷慨地獎勵妳的協助。我會轉達妳告訴我的事。」深藍是雙面間諜。薇薇安納悶她真正效忠的人是誰-秘聞幫?魔頭?還是她跟泰茲瑞一樣只對自己效忠?

來自薇薇安左側的動靜使她分了心。一面後牆打開了,露出一扇隱匿的門。男男女女自房間裡蜂湧而出。她聽見一道從後方某處傳來的深沉咯笑聲。那個聲音有點耳熟。充滿威嚇感。令人難受。

她曾經在某處聽過那道笑聲。可是在哪呢?

她的好奇心得多等一會兒了。酒廊的人愈來愈多。有太多雙眼睛會注意到她跟這裡格格不入。

薇薇安倉促地決定從後門溜出去。

一道刺耳的呼嘯聲使她蹲伏下來。出現一陣銀色閃光,伴隨著一個人朝她衝來的動作。然後有一把匕首插入了門上她的脖子剛剛所在之處,同時傳來了重擊的回聲。

深藍聳現於她面前,一邊輕聲喘氣,手依然握著匕首。這名女子因為被發現而憤怒地睜大了眼睛。薇薇安幾乎能聞到她身上的金圓氣味-毫無疑問,它讓深藍自以為強大到能夠襲擊一個像薇薇安這樣顯然訓練有素的鬥士。

「我知道如果我等得夠久的話,妳就會來這裡。妳對魔頭和絕藝盟太過好奇了。當妳一提到這個地方時,我知道我就只需要等待。」

薇薇安慢慢把手伸向繫在她腰上的腰帶。她沒帶上她的弓與劍筒-它們太顯眼了-但她並非完全手無寸鐵而來。

「妳為什麼要跟蹤我?」她們肯定不是朋友,但薇薇安沒想過她們之間存在任何敵意。

「妳的工作做得有點太好了,」深藍拔出匕首。「而且老闆不喜歡有人在離他門口這麼近的地方東聞西嗅。」她將匕首往下朝薇薇安的頭部戳去。

薇薇安突然起身;她用一隻前臂擋住了深藍。她用另一隻手抽出她自己的匕首,並且以一個流暢的動作將它插入那名女子的腹部。這太容易了。深藍不是個鬥士。

深藍的刀落在地上發出哐噹聲響;她癱倒在薇薇安懷裡。薇薇安緩緩地放下她,並讓她靠在小巷的牆上。

「如果妳把刀抽出來的話,妳就會失血至死,」薇薇安輕聲地說。「把它留在裡面,妳有大約十分鐘可以求救。」她與深藍四目相接。這個女子比薇薇安以為的還年輕。薇薇安看著如此年輕的深藍第一次意識到自身的死亡。「去找妳的秘聞幫吧。告訴他們這是魔頭的手下做的;魔頭不屬於妳的家族,而且他會讓妳死。妳自己決定。」

深藍的身體因痛苦與震驚而顫抖著。但她仍勉強點了點頭。

當薇薇安放開匕首時,她注意到她多次見過她書寫的那本記事簿就塞在深藍的口袋裡。她毫不猶豫地拿走它。無論被秘聞幫認為重要到需要記下的是什麼東西,那肯定都非常重要到值得冒這個險。

「饒妳一命的代價。」薇薇安舉起這本記事簿。每個東西都有餘額。每樣東西都有代價。

酒廊裡面逐漸提高的聲響讓薇薇安邁開腳步,遁入了黑夜中。

高地園

在酒廊事件過後更難自由行動了。魔頭的根基已深入新卡佩納人民的心靈與頭腦中。

她之前常去的地方已變得不再安全。她甚至也無法享受高地園的樹林。尤其當敵人們潛伏於暗處時更不可能。保持低調,薇薇安查閱著她從深藍的口袋裡拿走的筆記。

這裡是金圓的遞送點,而袋子正如備忘錄所描述的那樣等待著。現在,她只需要等候。出現的絕藝盟成員可能是艾紫培,又如果沒人來的話,薇薇安就能強行奪走這個物質然後消失在夜色裡。

有個人影從暮色中浮現,逐漸踏入燈光底下。薇薇安馬上就認出她的深色頭髮,黃褐色肌膚,淺棕色眼睛,還有堅毅的下巴。無庸置疑。

艾紫培。

今晚進展得比薇薇安希望的更順利。她在艾紫培伸手拿袋子的同時行動,從她的藏身處跨了幾個大步抓住艾紫培的手腕。

「我在納悶到底會是誰來收取。」薇薇安壓低了聲音。還有其他人在這座公園裡,正逐漸靠近。太快驚動到他們對她沒好處。

「我稍早時忘了這個,」艾紫培說道。她是個技巧拙劣的騙子。

「別撒謊。妳看起來不適合說謊,」薇薇安帶著淺笑說道,同時這是她第一次近距離看著這個女子,一邊試著只憑視覺找出她的特別之處卻又徒勞無功。「妳看起來也不適合替其中一個家族工作。」

艾紫培輕聲笑著。「我有我的理由。」

會是什麼呢?無論是什麼理由,它們肯定重要到讓一個鵬洛客介入地方事務。「我相信妳有。」

「我試著要知道更多關於這個時空的歷史,」艾紫培承認道。

「為什麼?」

「它可能是我的家。」一聽見艾紫培的溫柔感傷,一陣突如其來的驚訝-與失落感-穿透了薇薇安全身。一個失落的家園。她太清楚那種感受。艾紫培繼續說道。「但更重要的是,我認為有一份威脅正在逼近,而且我正設法獲取和它有關的資訊。」

「肯定如此,」薇薇安說道。「那麼我們就有了共同的動機。」她很驚訝地得知艾紫培對窪巴司的存在竟一無所知。但若不是遇見泰茲瑞,薇薇安也不會知道。而且窪巴司也說過泰茲瑞是因為他們之間的某種「過節」而避免接近艾紫培。「對了,我是薇薇安。」

「艾紫培。」

薇薇安強忍著不告訴她自己早已將艾紫培的名字牢記於心。那並不是讓自己討人喜歡的好方法。「妳在替誰搜集資訊?」

艾紫培猶豫了。

比起成為新卡佩納其中一個敵對家族的小卒,薇薇相信這位鵬洛客女子擁有一份更遠大的目標。但她顯然也不是在替窪巴司工作。那只剩下

「阿耶尼派我來的。妳也是為了他們而來到這裡的嗎?」

「原本不是。但妳知道事情總是這樣發生。我們或許可以-」薇薇安猛然把頭轉向右邊。她稍微瞇起了眼睛。他們快沒時間了。「那些跟蹤妳的暴徒已經趕上了。我應該在他們詢問關於我的問題之前離開。」薇薇安放開艾紫培的手腕。「不過對於這份威脅,我或許能提供妳一些相關資訊。」

「真的嗎?」艾紫培向前走一步,同時壓低了聲音。

「我有一條可能會很有趣的線索。妳可以跟我一起來並且-」

「我不能,」艾紫培急忙說道。「我有一個機會能夠得知新卡佩納人是如何擊敗之前的威脅。」之前?之前的什麼威脅?下方深處遺跡上的爪痕在薇薇安的心靈中一閃而過。新卡佩納比表面上藏了更多東西,而且很少有秘密會永遠被埋葬。「在取得那份資訊之前我不能離開。」

「非常好。」她們確實是站在同一方的。此外,薇薇安很高興艾紫培看似是個值得信賴的人。「我也會更深入探查這些事,並且在得到更多資訊後聯繫妳。」

「妳為什麼要幫我?」艾紫培在薇薇安離去前問道。

「在妳太過陷入這個時空的事務之前,妳應該會得到關於它們的所有細節,」她以嚴肅的語調說道。她需要在透露太多之前找到更多屬於她自己的資訊。「下次見。」

「何時?」

「當我拿到有價值的情報時。」薇薇安稍微點了點頭。她還不打算帶艾紫培去見窪巴司。她得先贏得這個女子的信任並且獲得更多她自己的資訊。「很高興認識妳。」

薇薇安退回到灌木叢裡。她回頭看了一眼那名女子,然後低頭看著她用來抓住艾紫培手腕的手。幻影飾針刺痛了她的手掌肌膚。那個女人

她的確有特別之處。

柯達亞地下洞窟

「我找到艾紫培了,」當薇薇安一踏入窪巴司位於城市底下深處的洞窟時,她便如此宣告。

「真的嗎?」窪巴司一動也不動。「她怎麼沒和妳一起?」

「她還沒準備好離開

「難道我們不能讓她『準備好』嗎?」

「不太可能,」薇薇安實話實說。當艾紫培心意已決,她看起來不像是會被輕易動搖的人。

「那麼我們將會等待,」窪巴司說道。「她是我們成功的關鍵。如果沒有她,我就不會離開-她的火花將會同時激勵我的人民和秘羅人。」

「這座城市幾乎已來到崩潰邊緣。」薇薇安感覺到平衡已經發生變化一段時間了,而魔頭的行動只不過加速了這個過程。「我懷疑當它崩潰時,艾紫培將會知道是否她已找到正在尋找的東西。」

「那就讓它快點崩潰。」

薇薇安輕蔑地哼了一聲。這個非瑞克西亞人顯然不是刻意要如此可笑。窪巴司只是以一種就事論事的方式說話,不帶任何譏諷或輕率。

「當艾紫培準備就緒時,我也會。我們不會拖延,」薇薇安以一種強調這一切都還是由她作主的語調說道。她不會盲目地接受一個魔判官的指令。「此外,當時機成熟時,我知道該去哪找她。」

絕藝盟曾告訴深藍已經有人滲透了即將到來的終響會,而深藍持有的那本記事簿裡也有證實此情報的筆記。艾紫培可能是滲透人員之一,但薇薇安懷疑這點,畢竟她看起來不像是會支持魔頭的人。或者,她會對抗他們。無論如何,薇薇安確信艾紫培會出現在終響會,而且那將會是新卡佩納滅亡的起點。

「魔頭不會是唯一一個在即將來臨的終響會上設陷阱的人,」薇薇安慎重地說。

「我建議要小心他,」窪巴司說道。「泰茲瑞提過他也是個鵬洛客。」

薇薇安起了疑心。「他有說是誰嗎?」

「那隻惡魔,」他無濟於事地說。

「惡魔?太好了。」她拿起她的弓和箭筒,早已開始絞盡腦汁地思考他可能是誰。那道笑聲依然糾纏著她。「那麼我會需要這些。當我結束並帶著艾紫培回來時,我們就會針對你要如何協助守護者,以及我們要如何幫助你實行你的這場革命做最終確認。」

窪巴司垂下了他的長型頭部。「當我折返新非瑞克西亞時,時空渡橋將會摧毀我的身體。我已經花了好幾週才在這裡復原,我猜回去後也要花一樣長的時間。不過,我也差不多該踏上歸途了。」

「好。」薇薇安開始走出洞窟,一邊若有所思地用指尖滑過箭上的羽毛。確實有條途徑能夠遏制新非瑞克西亞的持續擴張,那看起來幾乎無法理解。

但首先,她得找到艾紫培,而終響會就是她最好的機會