墓悲邸:鬼屋驚魂|嘉年棲地(Carnival)的孩子們,第二部

晨曦慌忙奔跑,身後正被烈燄吞噬的,是她唯一知曉的家園Carnival,魔物和怪物在火焰中手舞足蹈,倖存者四處逃竄求生。因為先遇見了外出進行搜刮任務歸來的城和其他成員,讓晨曦得以成為最早逃離的人之一;這時暮悲邸的怪物還在準備發動攻擊。她逃走了,那些慢她一步的倖存者慘叫著逝去,不是被夢魘攫住就是被潛伏的枯噩人纏身,而牠們識時務地讓她通過,等待更肥美的獵物。

她奮力跑著,只是每當身後的尖叫戛然而止,都讓她對選擇逃跑感到加倍差勁。她應該能更早發現危險的跡象,應該在他們提前回來時就意識到有蹊蹺,還有回來的路徑竟是那條難以預測的玫瑰小徑,而不是從兒童摩天輪後方回來的,那條更穩定的路線。出現過種種跡象,但她完全沒把握住,如今自己的家園被焚毀。

晨曦停下腳步,肺部痛得像是胸口被重擊,她回頭望向烈燄,看著在火焰前逃竄的身影,盯著那些在毀滅中雀躍不已的巨大魅影。她試圖將此時此景錐心刺骨地銘印在腦海裡,永誌不忘。就算細節逐漸消散,至少她會盡力保存。

她屏住呼吸,再次轉身準備逃亡,從前方樹林中卻浮現出城陰鬱的身影,令她放聲尖叫,而城咧嘴展開扭曲的微笑,牙齒泛著慘白光芒,兩眼閃著異樣神采,伸出雙臂想抓住晨曦。

「噬界主宰仍未饜足,」他說,而晨曦已無處可逃,走投無路—

晨曦慘叫著驚醒,踢開身上的薄毯—其實只是一片撿來的窗簾—她找來抵禦閣樓營地的寒氣。在通往樓下的暗門值班的守衛們不耐地看向她。

「嘘,」其中一位喝斥,而另一位只是搖搖頭,轉身繼續看守。

晨曦尷尬到手足無措,她作勢道歉,起身後把窗簾薄毯摺整齊、放在一旁。既然她已經起來了,這裡應該會有其他人來躺,無論是誰都應該會感激這份體貼。攤開毯子準備入眠時,會有種難以形容的舒適感,彷彿這微小的舉動能讓睡夢更香甜。

摺完後,晨曦抓起她唯一的換洗衣物,慢慢走向更衣室。

當初能找到那條通往閣樓營地,又無人看守的隧道真是太幸運了,機率只有百萬分之一,成功機會渺茫。在慌忙逃出森林後,她除了滿身傷痕外並無大礙,還能在怪物開始進犯閣樓營地前,及時警告營地領袖發生在Carnival的襲擊。

幸虧怪物是從晨曦逃入閣樓營地的對向入口發起攻擊,不然她可能會懷疑是不是自己領著暮悲邸的怪物大軍找到此處。儘管如此,雖然她也獲得庇護,但大多數同齡的倖存者對她還是充滿懷疑。她太輕易就從Carnival脫身了,更不用說加上那波隨她而至的怪物攻擊。

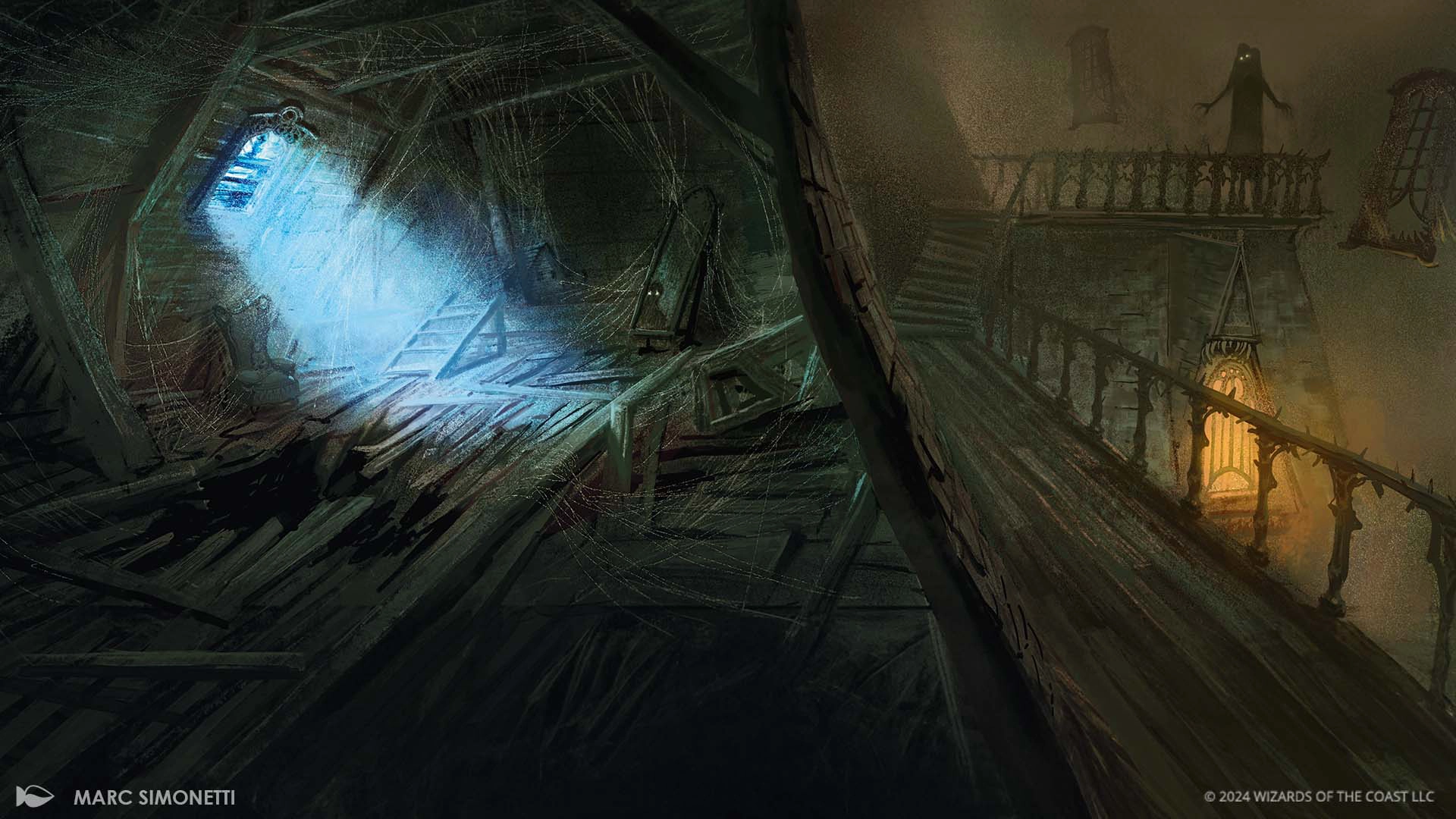

幾乎每個閣樓營地裡的人,都在那兩次襲擊中失去了親友。這座宅邸本來就無法令人安心居住,但現在它竟變得比以往更加險惡。他們仍有聯繫的每個聚落和集散地,在過去幾週都被襲擊;其中幾個已徹底消失。就像是這座宅邸多年來將他們的性命視如珍藏,突然意識到他們其實可有可無。這太駭人了。

住在暮悲邸—無論他們是否曾有過選擇的餘地,無論他們當初是否選擇留下—從來都不容易。這座宅邸是怪物橫行的掠食場域,只需屏氣尖叫的一瞬間,牠就能將放鬆警戒的人吃乾抹淨。儘管直到最近這裡仍是牠們的掠食場,但是現在情況急轉直下,攻擊頻仍,牠不再給這些安全地帶喘息的空間,沒人知道自己還能抵抗多久。

晨曦走進空無一人的更衣室,燃起燈籠,揮動它檢查四處的陰影,才開始換衣服。依過往經驗來看,宅邸不會攻擊到這裡。但那些夢魘和幽窖孽可能從任何地方出現,甚至是從閣樓營地的牆壁,而「過往經驗」也無法抵擋殘酷的現實,逐漸失去參考價值。

沒有東西衝出來抓她。晨曦胡亂綁好馬尾,走出房間,回到昏暗、幾乎無聲的閣樓營地。她只能從書本和古老故事裡認識日與夜的概念,有時房間會較亮,有時會偏暗,但宅邸的掠食興致沒有大致的時間週期或是可預測的模式。當然,有些時候宅邸非常活躍。在宅邸大規模攻擊後,怪物會因為飽食而沉睡,立刻派人覓食是最佳時機,而覓食結束後就可以休息,讓守衛負責站崗警戒那些先前還未吃飽的怪物。

晨曦再次經過守衛時朝他們致意,這次她走向遠方牆上的門。她迅速朝門內一瞥,發現自己的工作室仍在門裡面,未被宅邸移走,於是她溜進去,坐在自己用破木板和不成套的家具拼湊成的工作桌前,拿起尚未完成的作品。

它原本是某種廚具,是個方正的矩形,上面有兩個插槽,裡面有加熱線圈。晨曦無法想像它本來的用途,或它應該怎麼使用,但裡面的線圈是傑出的導體,若將它連接到電池上,她確信自己可以做出一個物品,能強烈電擊所有接觸到它的事物。

她在閣樓營地沒有真正的朋友。她不了解閣樓營地的習俗或傳統,而他們也不夠信任她,不會讓她參與搜刮物資的任務。他們—雖勉為其難但確實地—帶回她要求的物品,讓她能再次進行那唯一能帶給她真心喜悅的事,那是無論宅邸攻擊多少次也無法奪走的事。

她又重拾工作了。

在她的工具和巧手下,廢料和垃圾重生成能捕捉花紋鬼的陷阱,或是能夠減緩—儘管無法完全停下,但有時幾秒鐘的差別就能決定生死—磨刀霍霍的銳器人的圈套,甚至是能讓枯噩人止步的火焰噴射器。她自製的小裝置跟玩具差不多,但就算只是這樣。它們有時就是你唯一的依靠。

閣樓營地能取得與Carnival截然不同的原料,而這有好有壞。這裡可用的螺帽和螺絲較少,但銅管較多;釘子不多,倒是有更多完整的玻璃。她試著入境隨俗。她撬開金屬矩形盒的底部,邊思索著它應該稱得上是個電擊盒,一邊摸索著準備安裝電池的插槽。

電池很稀有,而且每過一陣子都變得更稀少。它們是暮悲邸吞噬整個世界前,那段傳奇時光的遺物,是那段不可思議的和平與豐饒時代裡,那已消亡的城市所創造出的產物。擁有神奇才能的人可以將能量注入金屬,為電池重新充電,或者也能將電池掛在花紋鬼經常出沒的地方,雖然不一定能夠回收以這種方式掛著的電池。

插槽緊附在盒子一端,容易漏看,但很關鍵。晨曦用空著的手摸出電池,將它滑入正確位置,喀一聲固定到位,這聲音似乎一直迴盪到她手肘。蓋上蓋子後,她按下開關—希望能—啟動這個最新的發明。

它開始嗡嗡作響,而她用銅質織線繫在一端的小型木頭「探針」發出嘎嘎聲,代表現在碰觸它會有危險。若小川看到其中一個電擊器終於拼裝完成時該有多驚喜,晨曦給了他們一項新武器,就算這項武器需要貼近敵人到大部分人都不太情願的程度;一思及此,晨曦忍不住對自己微笑。

她收起笑容。小川永遠也看不到。小川死了的話還算幸運,若不幸活著還被抓住,那代表她已加入宅邸眾多怪物的行列。甜美又認真的小川。相較於想像她被困在某個枯噩人交錯的皮膚裡,永遠陷入緘默無感,被幽窖孽撕碎應該還算較可接受的選項—

一聲巨響從門後傳來,將她的注意力轉離工作桌。晨曦環顧四周,手中依然拿著盒子,然後她緩慢地、小心地起身。

沒人會在暮悲邸長大,卻學不會辨識危險的跡象。沒有尖叫聲,也沒有哭泣或哀號聲。

但也沒有呼吸聲。

被絕對的靜默籠罩的房間正代表,這裡剛經歷一場屠殺。晨曦退後遠離門邊,背部抵牆,想著自己有哪些可用來防禦的物品。幾個未完成的抓鬼陷阱、一些圈套,還有電擊器。就這些。根本無法對抗一擊就能摧毀整個營地的怪物。

過了好一陣子,唯一的聲響是她的心跳聲、耳朵中洶湧的血流聲和喉嚨裡沉重的呼吸聲。然後,她聽到門後傳來腳步聲。

牠們朝她的工作室走來,但在門前駐足。一個熟悉且曾經鍾愛的聲音,平穩且沉靜地開口,這種語調當他們還在Carnival時,她從未曾聽過。

「妳知道,是祂放過妳。我求祂饒妳一命,而祂應允了,我們的噬界主宰將光榮的恩典賜給祂最疼愛的新使徒。但直到我再度奉獻血肉、骸骨與恐懼前,我已無法再次祈求恩典。我再也無法拯救妳。來靜謐谷找我們。敞開胸懷前來,我們將引妳跨越門檻,進入祂永恆的平安。或者妳就維持現狀,毫無防衛也無人看護,心裡明白妳會像其他人一樣死去。決定權在妳手上,晨曦。我只能祈求妳做出正確的選擇。」

城的腳步聲逐漸遠去,門外重返靜默。晨曦緩緩跌坐地板,後背一直緊貼著牆壁,看著手中的裝備,希望它自己能改造成改變世界的物品,這樣當她打開門時,就能看到完好的閣樓營地。

什麼事都沒發生。

最後,她雙腿顫抖地站起來,走向閣樓營地的門並打開它。門後的景象正如她所料,又不完全一樣。幾乎沒有屍體。都是僅存的殘骸,大部分是皮膚,也有四肢;銳器人來過。晨曦停步,從其中一部分殘骸中拔出一把彎刀,繼續走向暗門,手中仍握著電擊器。

她走下樓梯,沒有被怪物襲擊。就這一次,當她走過長廊時,所有陰影都空無一物、文風不動,讓她經過繚繞著不安回音的Mistmoors,來到陰冷的Floodpits。她聽說那裡能找到守護者。

她無處可去。

一個顫抖著、扭曲的魅影在她走過畫像廳時,從一塊玻璃碎片中冒出,伸手抓她,那是一片可怕的無色黑洞與永恆的虛無。她把電擊器瞄準牠,按下應能提高電壓的按鈕,結果不只是噴出火花,而是爆發出一道細碎光芒的閃耀光束,將花紋鬼包裹在電光中。晨曦踉蹌後退,死命按住按鈕,希望在電力耗盡前能擊敗牠。

這兩件事同時發生,花紋鬼碎成無數光點的同時,電池也發出劈啪聲並耗盡了。突然間,除了那把偷來的彎刀,她毫無防備,她眨了眨眼,看著花紋鬼的現身處,再看向手中的電擊器,彷彿已忘記它是何物。

突然間,有人從背後抓住她,她來不及呼救就被拽入一扇門,被拉進一間塵土飛揚、廢棄已久的劇院。在那裡,一群圍成一圈,衣服精心縫補過的倖存者,轉身看著她。

「行善者歡迎妳,」那個將她拉進安全地帶的人說道,但這裡是否安全仍是未知數。「聽說妳一直在找我們。」

晨曦笑了,也開始大哭。一群人圍繞著她靠攏,然後有人拿走她的電擊器,某兩人仔細研究後,表明他們有新電池,問她是否介意他們自行安裝。她在這裡很安全。他們在這裡很安全,或至少在她無法理解原因卻不斷變化的這座宅邸裡,這裡是數一數二的安全地帶。

不過,城的話語仍迴盪在她耳際。

決定權在她手中。

死亡也是如此。