擅闖禁地

前篇故事:放肆

在守護者來到阿芒凱之前的幾年,三個孩童的命運與未來對這座時空的命運產生了意料之外的影響。

她在河岸上找到他。

鶴鳥飛散的尖嘯聲宣告了她的存在,他轉頭看見她站在蘆葦之間,大步跨開穿著涼鞋的腳,手放在臀部上,臉上閃現露齒笑容。

「你或許可以從其他人面前偷偷溜走,拿科特,但你絕對逃不過我的法眼。」她的聲音輕鬆地自遠端傳來。

這個年輕的艾文男孩稍微拍動了他的翅膀,這個女孩湧現的喜悅淹沒了他。

「我睡不著,」他說,一邊從水裡走出。

她點了點頭。「我知道。我也是。」

拿科特在她靠近時用鼻孔哼了一下,他的一雙赤腳踩踏著河岸上富饒的淤泥。「拜託。當我經過妳的小床時,我聽見妳的鼾聲就像是一隻咆哮的沙丘亞龍呢。」

她笑了。「嘿!我啊,呃,只是在裝睡罷了,蠢蛋。」

拿科特盡全力模仿,以一道嚴厲的維齊爾目光注視著她。「撒姆特:打鼾者女王,真不會說謊。」

撒姆特嬉鬧地推了他一把,使他往後踉蹌踩回水中,一邊拍打著翅膀保持平衡。一聲驚呼轉化為一道玩鬧顫音,接著他屈膝擺出了防禦姿勢,河水拍打著他的膝蓋。看見這份邀請,撒姆特眼睛一亮。她的雙腳在她擺出搏擊姿勢時本能地移動著,準備出拳。

儘管他們同年,但撒姆特站起來幾乎比拿科特高了一個頭。她既敏捷又強壯並且佔有優勢。就其他任何對手而言,拿科特知道挑起爭端是相當愚蠢的事。

不過拿科特也了解撒姆特這個人。

她突然開始行動,往下朝他直衝而來,以驚人的速度穿過他們兩人之間的空間。當她向他突刺的時候水花四濺。拿科特彎身閃躲,他把身體探向水面,集中並穩住重心。撒姆特因她的速度而失足,隨著她在下沉的河底污泥中失去平衡,她的雙手也在半空中不停揮打著。拿科特把手插入水裡,一把抓住她的腿,然後拉扯。撒姆特消失在一聲叫喊與一片水花中,沒入了水底。

不過,他的優勢卻十分短暫,拿科特感覺到一隻強勁的手緊抓住他的手臂,接著也被絆倒在水面下。過了一會兒,到處都是氣泡以及冒著泡沫的河水。然後兩顆頭衝破水面,拿科特把水從羽毛上甩開,而撒姆特則突然哈哈大笑起來。她從水裡站起身,她那深色的短髮蓬亂又潮溼,框出了她的圓臉。

「可惡,拿科特!其中一次我一定會先把你撂倒!」

「不太可能。」拿科特因這句譏諷而被潑了滿臉水。

「如果妳在行動之前能夠停下來想一想,妳就可以每一次都先擊倒他了。」

撒姆特與拿科特驚訝地轉身。傑魯正站在河岸上看著他們,試圖裝出的嚴峻表情被他眼裡的笑意出賣了。

撒姆特朝他的方向潑水。「別再裝老成了,傑魯。」

傑魯機敏地往後退,遠超出了撒姆特的攻擊範圍。「我們應該做準備,而不是在河裡玩耍。」

「嘿,可沒人要你跟蹤我們到這裡來,」撒姆特說道。

「總得要有人阻止你們兩個惹上麻煩呀。」

撒姆特在踏出河水的同時翻了個白眼。拍了一兩下翅膀,拿科特比她先飛到了岸上。

「我只不過是 ﹒ ﹒ ﹒ 想離開並好好思考一下,」他在降落的同時說道。「做我自己,就只要一下子。」他走向蘆葦叢尋找他之前藏好的涼鞋,而當他轉身時,他看見撒姆特站在原地,帶著一點垂頭喪氣的表情。

「噢,」她說。「抱歉。我不是有意要打擾-」

「不,不會,不要緊的!我不是這個意思。我不介意你們兩個出現在這裡。老實說。知道有你們兩個挺我的感覺 ﹒ ﹒ ﹒ 真棒。」拿科特搖了搖頭。「只不過-今天是我們的收割日。」他的視線飄過河流,往回望著城市的其餘部分。

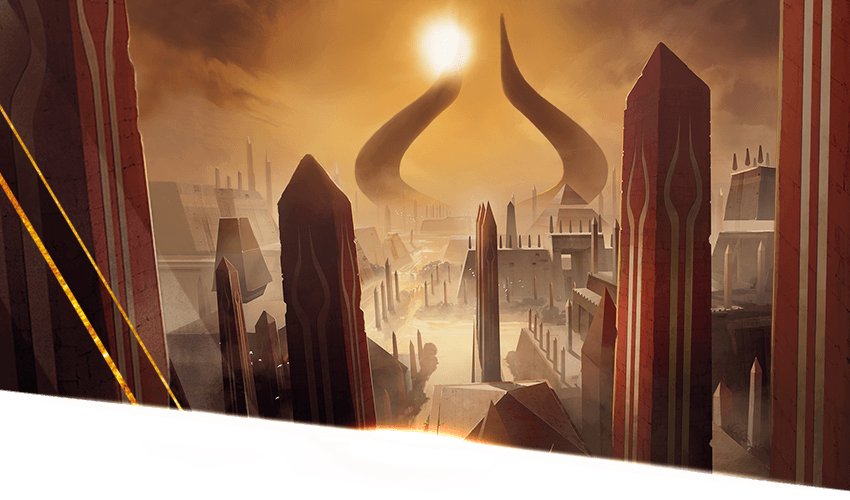

拿塔蒙在他們面前延伸,許多輝煌的紀念碑與高聳的建築物聳現於遠方。低垂在地平線上,這些結構正閃爍著來自第二顆太陽的橘紅色光芒。小帆船沿著河流漂移,白色的船帆在地平線上劃出了銳利的角度。第一顆太陽才剛自遙遠的地平線上探出頭,依然藏身於哈佐蕾殿堂後方,它那金色的光芒在這座殿堂的陰暗輪廓上投射出一道光暈。

每一天,自從拿科特有記憶以來,聖洗者總管都會帶他和其他孩子們前往高層花園眺望這座城市。每一天,他們的維齊爾老師們都會教導他們。「要對拿塔蒙的美麗與奇觀心懷感激,」維齊爾們說道。「見證眾神賜福使這一切成真。」每一天,看似都會有一座新的殿堂或宏偉的祭祠完工,驗證著神明以及那期待以久的時刻。維齊爾的課程都在講述人們真正的目的。而現在,於收割之日,就在他們剛滿十二歲的時候,他、傑魯,以及撒姆特將朝他們命定的路途,朝他們在這座堂皇城市裡的命運與角色邁出第一步。

撒姆特撫弄著拿科特頭上的羽毛。「這是個令人興奮的日子呀,拿科特!終於輪到我們了!今天,我們把童年拋在腦後並前去加入先人的行列。這是個起始、目的與團結之日呀!」

拿科特點了點頭,相當熟悉維齊爾阿莫司的話。不過他還是無法甩開徘徊於他胃部深處且不停囓咬的憂慮感,從當天一大早他離開他們的寢室時就開始了。

傑魯嘆了一口氣。「我們該回去了,你們兩個。現在其他人一定已經起床了。我想還有許多準備工作要進行。」他靈巧地躲開了撒姆特朝他扔去的泥塊並轉身,沿著河岸用力地踏著腳步走回城市中心。

拿科特在後方逗留。撒姆特走向他,太靠近了,手指還一邊滴著泥巴,並不懷好意地看著他的臉。「你在擔心,」她如此宣稱。

拿科特笑了。「妳講話很直呀。」

「你想太多了。」

「妳太魯莽行事。」

這兩人突然開始賣力地模仿起維齊爾海奎特,一邊擺動手指並搖著他們的頭。

「我希望妳能夠更專注於妳的訓練上。」

「我希望你能夠學著信任你的本能。」

「我希望我們能夠永遠在一起。」拿科特的其中一項恐懼脫口而出並迴盪在空氣中。撒姆特不停擺動的手指停在半途,一邊驚訝地揚起眉毛。拿科特繼續結巴地說道。「妳、傑魯,和我。我想我們在一起很愉快。而且 ﹒ ﹒ ﹒ 我會想念你們兩個的。」

撒姆特挺起身體並點了點頭,拿科特感覺到胸口的重量減輕了,就只有一點點。

「我也是。」撒姆特的視線迅速地飄向城市。「我想要與你和傑魯一起爭取來世。但就算無法 ﹒ ﹒ ﹒就算我們被分到了不同祀群,歐柯塔將會真確地引導我們。『我信任眾神,而眾神信任法老神。』」

拿科特對這句耳熟能詳的咒文點了點頭。「願他早日再臨,也願吾人皆成豪英,」他說道。然後,因說出其他恐懼而受到激勵,他接下來的話語也脫口而出。「不過要是 ﹒ ﹒ ﹒ 要是我有疑惑的話呢?」他掙脫撒姆特的凝視,迴避著她那質疑的眼神。

「要是我的信念動搖了呢?」

他們之間的沉默逐漸延伸,拿科特納悶自己是否犯了一個可怕的錯誤。終於,撒姆特說話了。

「你不是逆徒,拿科特。」撒姆特壓低了聲音悄悄說道。「我們都會害怕。我們都會遲疑。我也有一些疑惑。」撒姆特指向不遠處的一座沙丘。「但就算是偉大的避世簾也並非無法穿透。我們曾聽過關於怪物有時會遊蕩進來的故事。」拿科特點了點頭,他的視線正跟隨著將他們與外界荒野隔離的耀眼屏障。灼熱的沙塵,盤旋於狂野的風暴中,在這座屏障外側層層堆高,卻被這強大的魔法阻斷。只與乾燥死寂的沙丘相隔幾步,郁郁蔥蔥的草木繁生,正由羅夏河孕育著。

撒姆特緩緩地吸了一口氣。「不過我知道神明是真實的。祂們保護我們不受那些驚駭之物侵擾。並且祂們引導我們邁向榮光。就像維齊爾海奎特說的。我的意思是,這就像是他在朝我們大吼大叫的空檔之間說過的。『擁有信念就是質疑,凝視著疑惑的面容並找到新的真理。』」

拿科特搖了搖頭。「妳比我想像的還更專心上課呀。」

笑容再次回到撒姆特的臉龐。「就像我說過的:我只是在裝睡。」

拿科特推了她一把並跑步跟上已停在前方橋上的傑魯,正耐心地等待著他們。隨著第一顆太陽跨越了遠方殿堂的頂端,撒姆特衝刺跑過這兩個男孩,甚至傑魯也跟著他們一起跑回來,拿科特的焦慮則在白晝的熱度下融化無蹤。

「喂。拿科特。」

拿科特睜開他的眼睛。

「拿科特。嘿,拿科特。」大聲了一點,更急切了一點。他靜靜地一動也不動。

「拿科特。拿科特。拿科特。我說,拿科特。」拿科特的床不停晃動直到他轉身,他的翅膀擠壓在身體下方,並朝上看著撒姆特那急迫的臉孔。

「你醒了嗎,拿科特?」

拿科特對撒姆特真誠的提問強忍著笑意。「還沒,」他說,接著翻身回到側面。

「噢,別出聲,」她說,一邊拉扯他的手臂。拿科特翻了回來,然後坐起身。

「睡不著,」撒姆特一邊說著一邊坐到他旁邊。

「我們兩個都睡不著了,真多虧了妳啊撒姆特,」黑暗裡傳來一聲抱怨。傑魯的臉孔浮現於朦朧的陰影中,滿臉不悅並打了一個哈欠。

彷彿是為了要證實他的論點,來自鄰床的一道聲音喃喃說著,「噓,你們幾個。」其他的一些聲音含糊地支持著,而在傑魯後方,拿科特看見許多聖洗者的形體緩慢地朝他們走來。他把一隻手指放在自己的喙前並抓住了傑魯和撒姆特的手。這三人彎身自小床與睡鋪底下爬過,一邊停下來讓跛行的纏繃雙腳經過。當他們儘可能地靠近大門時,他們便翻滾而出並朝自由奔去。在他們把門打開的同時,聖洗者總管們並沒有發現,一道夜間紅光仍在他們三人溜出門之前飛舞於一排排床鋪上。

在他們後方,兒童寢室高聳矗立並透著些微邪氣,第二顆太陽的深紅色光芒在它的正面投射出深沉的陰影。他們迅速地躲進一條小巷並來到一座飾有刻法涅雕像的噴泉旁-當他們在涼爽的夜晚偷溜下床時,他們經常躲在這裡。

傑魯打了另一個哈欠,而撒姆特則在他頭上輕拍了一下。「你那時是真的在睡覺嗎?你怎麼可能不感到興奮?」她滿腹懷疑地看著他。

「特此奉告,我可以入睡並且依然感到興奮,」傑魯說道。

撒姆特翻了一下白眼。「你很無聊,傑魯。」

「抱歉,撒姆特,不過就這一點而言我是認同傑魯的,」拿科特提出看法。「明天我們將以信徒的身分開始我們的訓練。我們會想要好好休息的。」

「胸無大志的人才需要睡眠!我們是塔哈祀群的傑魯、拿科特,還有撒姆特!」撒姆特挺起胸膛。男孩們咕噥抱怨著,但在他們表面那意興闌珊的態度底下,一道興奮的刺激開始嗡嗡作響。撒姆特繼續說道。「瑟沙和芭瑟沙也在我們的祀群裡。我已經等不及要見到每一個人並開始一起訓練了!」

傑魯點了點頭。「都很好,不過我想拿科特有很多訓練會跟我們分開進行。」

撒姆特皺了一下眉。「什麼,你是說像更多飛行之類的課程嗎?」

「難道妳在收割日那天一點也不專心嗎?拿科特收到一支手杖,而我們則拿到了鐮刀。」傑魯朝拿科特微笑。「看來你有個祕密一直瞞著我們呀。」

撒姆特詫異地看了拿科特一眼,而拿科特則稍微尷尬地豎起了頭頂的羽毛。「那並非真的是個祕密。我只是還找不到機會告訴你們。而且我還無法完全操控它。」朝傑魯瞥了一眼,拿科特將注意力轉向他們後方的噴泉。

他伸出一隻手,深吸一口氣,接著閉上眼睛。在黑暗中,他聽見汩汩的水流聲,跟隨著傑魯與撒姆特的驚呼聲。他用他的手以及他的心靈拉扯,然後睜開眼睛,同時一小股泉水自噴泉裡盤旋湧出並繞著他的指尖飛舞著。泉水宛如激湧緞帶般地流動著,從未真的觸碰到他的肌膚,並在他的掌心上旋繞形成一顆小球,短暫地搖擺了一會兒後便像顆豐盈葡萄般地爆裂。

撒姆特低聲吹了一下口哨。「這真是難以置信!你是如何-你是哪時發現的?」

拿科特把手放進噴泉裡,享受著冰涼的泉水。「只是最近的事。我在河流中移動時發現的,河流有時候會 ﹒ ﹒ ﹒ 傾聽並跟隨我的引導。」

傑魯露出微笑。「每個人都說在祀群裡有個法師是很重要的事。你的技能將會使我們更強大。」

「我很高興我們能夠待在一起。我們三人將會所向無敵!」撒姆特用手臂夾住拿科特的頭並弄亂他的羽毛。拿科特大笑著從她手中扭動掙脫,但卻撞上了傑魯,不小心將他推進噴泉裡。傑魯吃力地爬出來,全身濕透,臉上的表情既陰沉又氣惱。撒姆特彎下腰,咯咯地笑著溼淋淋的傑魯-直到傑魯衝向前把她也扔進噴泉裡。這三人便開始嬉鬧推擠,試著在寧靜的夜晚中遮掩他們的笑聲。

在把自己弄得精疲力竭之後,他們坐在噴泉邊上,一邊喘口氣。突然間,撒姆特站起身轉向這兩個男孩。

「我也有個祕密,」她如此宣稱。

然後她跑開了,在夜色中飛奔。傑魯與拿科特互看了一眼,聳了聳肩,也跟在後面跑著。

拿科特之前從未來過這座城市的這個部分。撒姆特帶他們經過一連串曲折的街道,潛入狹窄的小巷,引導他們來到一個被遺忘的特區,距離市中心以及主要的紀念碑相當遙遠。拿科特一度懷疑這個區域曾有一座軍營,但隨著新居所的建造,看來大部分的老建築都被捨棄並遺忘了。依然屹立於這個特區的建築物十分古老,因太陽與時間而變得破舊。新的樓層與屋頂遮蔽了來自過往歲月裡那些更為頹圮不堪的結構殘跡。隨著他們更深入走去,甚至連牆上的圖符看起來都跟拿科特學過的不同,具有許多他不認得的符號。

他飛昇至空中以趕上她。撒姆特以很少人能夠跟得上的速度與耐力跑著,甚至連較年長的孩子們也無法匹敵。傑魯是少數幾位能力與她相去不遠的人之一。拿科特知道撒姆特已為他放慢速度,即便如此,他仍在他們抵達通往一座小廣場的狹窄通道時感到喘不過氣來。

「這是什麼地方,撒姆特?」傑魯發出了一點喘息聲,一邊從他的臉上抹去汗水。

撒姆特朝一幅巨大的壁畫揮了揮手,位於廣場遠端的一面古老崩頹的牆上。油漆已褪色,雕刻的部份幾乎都被磨平。「我不確定,不過它很古老。真的很古老。它可能比我們知道的任何人都還要古老。」

拿科特走向壁畫,一邊瞇起眼睛試圖解開它的含意。這幅圖畫描繪著擺出許多不同站姿的形體。有些看起來十分熟悉,就像由維齊爾們所教導的一些戰鬥姿勢,但其他有許多卻看不出個所以然。那裡也有許多拿科特看不懂的符畫和符文,與他熟悉的文字交織在一起。甚至連他看得懂的文字也帶有怪異的花紋與偏差,造成一種非常迥異的風格與樣貌。

「真奇怪,」他喃喃自語著。

傑魯看起來有點不安。「神明教導我們不要沉緬於舊,耽溺於過往之物。祀煉與來世都在我們前方,而非後方。」

「可是你看-神明們也在這裡呀!就在這些古老的壁畫上。那裡有哈佐蕾。」撒姆特指著一幅畫裡的一個高大形體,而拿科特才意識到那確實是哈佐蕾-不過她看起來不太一樣,相較於其他所見的一切,以一種陌生的風格粉刷而成。哈佐蕾凝視著較小的形體:人類、艾文、犬人、牛頭怪,以及那伽,所有人都以不同的姿勢站立著。

「你認為他們在做什麼?」拿科特提出疑問,指向了那奇怪的姿勢。

撒姆特露出笑容。「那就是我的祕密。我一直試著要把它弄明白。我想這些是古老的戰鬥姿勢,或是運動形式,或是某種東西。」

語畢,撒姆特便擺出壁畫上的第一個姿勢:一個穩固、熟悉的姿勢,跨開雙腳以平衡自身。不過,隨著她開始移動,她的身體流動著相異於任何戰鬥形式的節奏與心跳,流暢又輕盈,結實卻柔韌,一枝隨風屈身的蘆葦。她做出描繪在壁畫裡的每一個姿勢,她的雙腳揚起塵土,而她的動作則使拿科特突然在腦海裡認出了什麼。她移動的方式就像我飛翔的時候,他明白了-由原始本能更勝於思考來驅動肌肉,先祖的記憶透過某種比言語或甚至血緣更為深層之物而流傳下來。

撒姆特突然停止動作,因她驟然的靜止不動而感到驚訝。「目前我大概只能做到這樣,」她坦白說道。

「那好 ﹒ ﹒ ﹒ 美。」拿科特露出笑容。撒姆特臉上泛起紅暈。傑魯則咳了幾聲。

「我納悶這可能是一座古老的哈佐蕾殿堂,」撒姆特轉移話題。「只不過,不知怎麼地,它感覺起來很 ﹒ ﹒ ﹒ 重要,你知道嗎?」

「我不知道,」傑魯突然插話。他走向撒姆特,凝視著這幅壁畫,他的臉上流露出懷疑更勝於驚奇。「如果它是的話,為什麼它被捨棄了?為什麼這些圖畫與符畫看起來如此怪異?或許 ﹒ ﹒ ﹒ 或許我們不應該來這裡。」

「你總是這麼掃興。」撒姆特捶了一下傑魯的手臂。

「我只是認為你應該要小心一點,」他說,一邊按摩著早已開始成形的瘀傷。

撒姆特嗤之以鼻。「你可以放輕鬆一點,傑魯。刻法涅要求祀徒們提出疑問並懷有一顆好奇的心呀。」

「歐柯塔教導一個祀群應該擁有紀律。」

這兩人開始爭執,一邊引述神明的話語並以幼稚的名字稱呼彼此。拿科特無視於他們,同時他用手沿著褪色的壁畫滑動,在繪成的哈佐蕾腳邊徘徊不去。

「這幾乎讓你感到納悶,」他若有所思地大聲說著,「是否曾有過神明尚未出現的時代。」

突如其來的靜默使拿科特從思緒中抽離。他轉身看見傑魯和撒姆特都正注視著他。

「法老神是永恆的。」傑魯朝拿科特揚起一道眉毛。

「當然,」拿科特說道。

一陣尷尬的沉默徘徊不去。

「﹒ ﹒ ﹒ 願他早日再臨,也願吾人皆成豪英,」撒姆特說道。

「謝謝妳。沒錯。」拿科特擺動了他的翅膀。傑魯皺起眉頭。

「只不過-好吧,如果法老神目前已離去,是否存在一段他初次抵達之前的時期呢?」拿科特能夠感覺到來自傑魯與撒姆特那逐漸增長的不安,但他仍持續說道。「如果他教導了眾神,而眾神教導我們,那麼之前又是誰教導他的呢?」

「法老神不需要被教導。他就是萬物的根源,」傑魯回覆道。「那是我們在課堂裡學到的第一件事。」

撒姆特發出一聲低吟。「拜託不要鼓勵他,拿科特。我幾乎無法撐過維齊爾海奎特的這堂課,我不認為自己能夠撐著聽完傑魯對於它那拙劣的解釋。」

緊張的氛圍消散,傑魯放聲大笑而拿科特則淺淺地微笑著。

「﹒ ﹒ ﹒ 總之,現在你們知道我的祕密了。」撒姆特捶了傑魯一下。「輪到你了。」

傑魯眨了眨眼。「輪到我?」

「拿科特和我都各分享了一個秘密。」撒姆特嚴肅地點了點頭。「你也要分享一個才公平。」

傑魯看起來十分困惑。「我沒有任何秘密,」他說。

「你騙人,」撒姆特說道。「我知道即便是你也沒那麼無趣呀,傑魯。」

傑魯思索了一會兒,然後面露喜色。

「好吧,」他說,「那並非真的是個祕密。我的意思是,它是,但只不過是因為我還沒有機會說罷了。」

「別再搞神祕了,趕緊讓我們看吧!」撒姆特戳了一下傑魯的胸口。傑魯微笑著快速走出這座廣場。撒姆特緊跟在他後方。

「所以 ﹒ ﹒ ﹒ 我猜我們今晚都別睡了吧,」拿科特朝他們的後腦杓說道。

拿科特凝視著,無法相信他所見之物。他伸出手感受著避世簾那半透明的屏障,既閃爍又明亮。儘管由強大的水魔法交織而成,這面屏障感覺相當堅實,無法穿透,一面強大到足以隔絕沙塵與潛行於荒野中的暗影的牆。

從另一側,傑魯揮了一下手,頑皮地微笑著。

撒姆特與拿科特看著他向前撲倒並朝他們匍匐而來,一邊努力鑽過避世簾上那幾乎看不見的洞口。不一會兒,他就再次站在他們身旁,他穿越屏障的證據就只有他在沙地裡留下的微小痕跡以及不停擊打著他們小腿的灼熱狂風。

「我們得出去那裡,」拿科特說道。

他的話立刻就讓傑魯臉上的笑容煙消雲散。

「門都沒有,」傑魯說道。「我們應該告訴刻法涅的維齊爾好讓他們能夠修補洞口。」

「如果你立刻就說出去的話,又怎麼稱得上是秘密呢?」拿科特問道。

傑魯猛烈地搖了搖頭。「我告訴過你,它不是個真正的祕密。我昨天在尋找你們兩個的時候發現這個洞口,而且我只是還沒有機會告訴任何人而已。」

「所以額外一兩個小時也無所謂吧。」即便拿科特也因從他喙裡說出的話而稍微感到詫異。可是撒姆特的壁畫已經在他心中激起了某個東西。「我想要知道另一側有什麼。」

傑魯瞇起了眼睛。「我們確實知道另一側有什麼。怪物、漂浪亡者、空虛,以及荒地。天使們將逆徒送往該處,我們的專注與虔誠便得以保持純淨。」

「我們知道我們被教導關於另一側的樣貌,」拿科特反駁。他知道自己的話聽起來是什麼感覺,但他仍繼續說著。「我想要親眼看看。就在我們開始踏上祀煉道途之前。」

「我不確定你知道自己在說些什麼。」傑魯在拿科特說話的同時睜大了眼睛,然後他激烈地搖了搖頭。「你聽起來就像,就像是一個-」

「一個逆徒。我知道。」拿科特眨了眨眼,並驚訝地發現逐漸在他眼中成形的淚水,被壓抑的恐懼湧向了表面。「我不是。至少,我不認為我是。我喜愛神明-當歐柯塔與我們班同行時,我覺得好快樂。當那天下午羅納斯看著我們練習時,我感受到前所未有的自豪與力量。」

他眺望著屏障的另一側,感受著在他腳上吹拂的熱風。「但我的心仍充滿了疑惑。那面壁畫使我充滿了好多疑惑。在我們四周,隨著眾神與維齊爾們提供了答案,我卻只看見更多疑問。我快要無法忍受了,而且 ﹒ ﹒ ﹒ 我需要知道。我需要看見它,找到它,為了我自己。」

「你期望找到什麼?」傑魯試著以堅定的語調說話,但拿科特卻在他的聲音裡發現了遲疑。

「我不知道。」拿科特笑著揉了揉他的眼睛。「這或許很蠢,這或許沒什麼不過 ﹒ ﹒ ﹒ 我們要到哪時才會再遇上為自己追尋的機會?」

這三人站在避世簾邊緣,看著翻騰的沙塵。終於,撒姆特開口了。

「你是我所認識最不蠢的人,拿科特。而且 ﹒ ﹒ ﹒ 我也想知道。」她轉向傑魯。「我們會很小心,而且迅速,在早晨還沒開始就回來了。誰知道呢;或許我們會找到某樣東西並以塔哈祀群信徒的身分將其引入我們初期的訓練中呢。」

她按壓了一下拿科特的肩膀,臉上閃現一道笑容,然後趴在地上並開始向前爬到另一側。傑魯看著她離去,他的臉上浮現擔憂的表情,但卻沒有呼喊著阻止她。拿科特把手放在他朋友的肩膀上。「你不需要跟著來,傑魯。我不會怪你。」他轉身跟在撒姆特後方爬行著。

在他身後,拿科特聽見傑魯嘆了一口氣。「維齊爾海奎特會因為這個把我們殺了。」

「還好他已經不再教我們了,」撒姆特在前方大喊著。

熱浪壓迫著這三人,毫不留情。即使仍在夜晚,來自孤日的溫暖仍使他們三人汗流不止。

他們已經在沙地上走了大約一個小時,一路上確保著拿塔蒙仍在他們後方視野可及之處。傑魯看似相當緊張,但撒姆特看起來卻是真正地感到興奮,而她的能量也使在這個團體內逐漸增長的不安得以放鬆。過了一段時間,看似維齊爾們教導過他們的一切都是真的。他們跋涉穿越一個死寂的世界,只有腳下的沙塵以及背上的灼熱狂風。即便如此,他們依然保持警戒,關於緊貼在避世簾上的怪物與不死生物的故事不停地在他們的腦海裡輪番上演著。

然後他們發現它了。

拿科特先看到它,看起來只是個埋在沙塵中的裸岩。有些岩石,像個任性尖刺般地突出於地表上。他們朝它走去,純粹只是為了要走向某個東西。當他們來到岩石前面時,撒姆特攀了上去,跑過這塊岩石表面,從另一側跳下-然後驚訝地大喊了一聲。傑魯與拿科特向前跑去,看見了讓她感到如此震驚之物-一顆巨大的眼睛從沙地上方朝外窺看,一張半掩埋的巨型石像臉孔正永恆地凝視著遠方。

越過這座深埋的雕像,有一整片遺跡突出於沙地上。大部分的石頭已被太陽與狂風磨損。有些石頭上還殘留著符畫與文字。他們穿梭於期間,在不同石頭前駐足,試著要猜出它們曾經是什麼。某個建築物的屋頂,或許是訓練所。某種被遺棄的神明殿堂,在一根斷裂的柱子上仍蝕刻著神像,聳立於下方的人類面前,但它的面容卻磨損成一團難以辨認的模糊影像。無法區分大部分的斷片與突出尖石。他們每經過一個遺跡,撒姆特便開始胡亂猜測。

「好吧,」傑魯說道,對於撒姆特把一片石板視為一間只由許多尿壺組成的房間的地板,他搖了搖頭,「別的不說,這就證明了若沒有法老神的避世簾賜福,其他的一切都將衰亡。」

環顧四周,拿科特無法反駁傑魯的論點。

突然間,撒姆特把他們推到一座牆壁殘跡的後方,並將他們壓平在滾燙的岩石上。一看見她那狂亂、恐懼的眼神,以及突如其來的沙塵飄移聲,他們的抗議聲便安靜下來。拿科特緩慢地滑到牆邊並四處窺視。

在遠方,一個高聳的 ﹒ ﹒ ﹒ 東西穿越了沙漠。甚至比神明還要高大,它那怪異的四肢看似無限延伸,在它於地平線上潛行的同時將沙丘打散並重塑沙塵。一道怪異、低沉的呻吟迴盪在空氣裡,送出的震波傳遍沙地並共鳴於他們的胃部和骨頭中。

拿科特轉頭看著撒姆特和傑魯。「以神之名,那到底是什麼東西啊?」他悄悄說著,睜大了眼睛。

「不在乎,也不想知道。」撒姆特在她那一側的牆周圍張望,觀察那個東西的移動。她突然向前衝刺。傑魯和拿科特慌亂地跟在她身後,接著他們從沙丘往下滑向一座低淺、腐臭的水池─肯定是一座綠洲的殘餘部分。

他們不停奔跑著,直到他們抵達另一側並躲在一座祭祠的遺跡裡。這個微小的石建築仍擁有四面牆,儘管它的屋頂早已消失,毀於過去的某場災難中。撒姆特和傑魯站在入口處,一邊將腐朽的木門推開一個縫隙並朝他們發現那隻怪物的地點窺看著。

「很好。無盡的熱氣。沙礫。毀滅。荒蕪。瘋狂的怪物與惡魔。」傑魯用手列出這些項目。「這片沙漠荒地就是我們被教導的樣子。你們兩個現在高興了嗎?我們可以回去了嗎?」

拿科特準備要回應,但某個位於傑魯頭部旁邊的東西卻吸引了他的注意。這座祭祠裡的圖符更能夠辨識,和他們在訓練中學到的文字具有相近的風格與設計。在傑魯後方的牆上,法老神的符號宛如一頂皇冠般地聳現,框起了他那焦慮的表情。不像他們在這些遺跡上看見的其他一切事物,這個符號看似是新鑿上去的,既粗糙又不平整,彷彿是急切地刻出。就在這個符號下方,雕著一個顫抖潦草的字跡:

入侵者。

撒姆特也看見了,並疑惑地看著拿科特。拿科特渾身發抖。這個字感覺是個凶兆,來自法老神本尊那跨越時間的詛咒。我們不應該來這裡,他想著。

「很抱歉,傑魯。你說得對。我們不應該來的。」儘管酷熱,另一道不由自主的冷顫翻下了他的脊椎。

撒姆特把注意力轉回到外側。「我們先回拿塔蒙吧-那些是什麼?!」

撒姆特把門再打開一點好讓他們看見。拿科特立刻就希望她沒有這麼做。腐爛的屍體開始從死水與周圍的沙地裡冒出來。人類、豺狼、艾文。從它們那乾燥、脫水的喉嚨裡發出憤怒的呻吟,同時它們跛行爬出池水,爬出沙地,持續甦醒並朝這三個孩子蜂擁而來。

「逆徒,」傑魯從出口處退開,他的表情因恐懼而變得僵硬。「因漂浪詛咒而復生。」

撒姆特在第一個屍體衝向他們時用力把門關上。輕薄的木板因這份衝擊而產生裂隙並嘎嘎作響,接著傑魯便迅速衝上前去幫忙抵著門阻擋這群怪物。爪子與死亡的雙手抓耙撕扯著木門,隨著更多屍體聚集在外頭,呻吟聲也變成一道低沉的咆哮。

「我們被困住了!」撒姆特叫喊著。拿科特從門邊退開,此時剛好有一隻利爪手掌打穿了門。傑魯一邊叫喊一邊閃躲,這隻手則狂亂地揮打著,搜尋著生肉。

拿科特張開翅膀往上飛躍。拍了幾下翅膀,他越過了祭祠的牆面,清楚地看見下方竄起的亡者大軍。

好多。

他往下看,有更多復生者衝向那渺小的石造祭祠。撒姆特和傑魯絕對撐不了多久。他得想個辦法。在一團朦朧的恐懼與疑惑和恐慌中,一個計畫那稍縱即逝的形體飛掠穿過他的思緒,於是他便抓住了它。

那不是個好的計畫。但緊迫的事態已不容許他考量替代方案。

拿科特向下俯衝,飛過復生者大軍,以足夠近的距離吸引他們的注意。腐爛的爪子與枯萎的手糾結成朝他揮打的殘根。他往回飛過水面,釋出一聲刺耳尖嘯,將它們的注意力從祭祠拉回到他自己身上。隨著不死大軍開始移動,他向他的朋友們大喊著。

「傑魯!撒姆特!快跑啊,現在!」

門突然打開,撞倒了幾個還待在門旁的脫隊亡者。撒姆特與傑魯疾速衝出。

「快跑!走啊!」

第一個復生者踩上水面激起水花,拿科特便把注意力轉移到正朝他衝鋒而來的那群亡者身上。他的翅膀用力拍打著乾燥的沙漠空氣,剛好待在它們那些不停攫取的手和爪子搆不到的位置。

當大部分的亡者都進入水池後,他深吸一口氣,舉起雙手,同時閉上他的眼睛。

在他下方,低淺的池水翻攪並開始旋繞。

刻法涅,請賜給我智慧;羅納斯,請賜給我力量,他祈禱著。

拿科特張開眼睛並把雙手握成拳頭。他下方的死水盤繞成漩渦,而且池水捲鬚衝出水面,揮打著底下的復生者,擊倒了一些並把其他的拉進水裡。

拿科特抬起頭看見傑魯與撒姆特還站在祭祠外,以混雜了驚恐與敬畏的眼神凝視著。「快點,我們走吧!」他大喊著。他緊握著我的手,試著在他飛得更高的同時保持專注,朝他站在沙地裡的朋友們飛去。終於,傑魯與撒姆特轉身並開始跑回城市的方向。拿科特開始在他們後方俯衝,這群亡者的呻吟與哭號轉變為他下方的低沉怒吼。

突然有一股恐懼感傳遍他全身,而且他所有的肌肉都無法動彈。在他下方,池水在他無法維持咒語的同時停止翻攪,但所有的復生者也都凍結在原地。他的翅膀持續拍打,不過他卻沒有-無法-向前飛。

恐慌降臨,他的心靈嘶吼著想移動,想逃離,想做點什麼,但他的身體卻拒絕服從。緩慢地,帶著在他思緒中不停撕扯並以微弱的粗啞叫聲自喉嚨裡竄出的嘶喊,他轉頭往後方看。

他稍早時看見的巨大驚懼獸聳現於眼前,站立在遠方的一座大型沙丘頂端。它的臉孔-或是可能曾經有張臉的部位-凝視著他的方向。刺骨的恐懼穿透拿科特全身。他眨了眨眼,他翅膀的肌肉因在原地不停飛翔而感到痛苦難耐。

當他睜開眼睛時,驚懼獸就站在他面前。

本應是臉孔之處,有著宛如面具一般的白骨。眼睛是一道閃耀的菱形光芒。身體是無盡的空虛、黑暗,持續變換著驚駭並且翻騰著絕望。

一條難以置信的附肢伸向拿科特,幾乎是一路沉重地飄移著。

他耳中出現嘈雜的艾文哭號聲,而從他的眼角,他看見許多不死的鳥類形體懸浮飛掠,圍繞著屍體的蚊蚋,將永恆的聲音賜予那無聲暗影。

他的嘶喊從粗啞叫聲轉為一道飽滿嘹亮的尖嘯。

然後黑暗吞噬了他。

撒姆特登上沙丘並停了下來,一邊回頭尋找拿科特。她因那聳現的怪物景象而僵在原地,目瞪口呆地看著這個暗影驚懼獸觸碰她的朋友。她聽見他那撕裂靈魂的尖嘯聲,同時他也立刻凋萎腐爛,乾燥成為一個了無生息的空殼。她發出一道痛苦的嚎叫,但接下來傑魯卻將她撲倒,使他們兩人翻落沙丘的另一側,當他們翻滾停在底部的同時揚起了漫天的塵土。這兩人停留在原地,心臟劇烈地跳動著,半埋在沙堆裡,一邊聽著他們所見證的驚懼獸聲音逐漸消逝。直到較大顆的太陽自地平線上探出頭,並且傳入他們耳中的只有那永不止息的風聲時,他們才起身奔跑,拼了命往城市全速奔馳而去。

時間宛如層層交疊的浪潮般流逝,將那一刻深埋於這兩個孩子心底。然而他們痛苦的種子,卻長出了分歧的思想與疑問,結出了截然不同的果實。

一顆心,因它所見證的犧牲而變得更加堅定,在神明的話語、所允諾的保護以及意義重大的死亡機會中找到了更深刻的信念。另一顆心,因這無謂的折損而分裂,承接了懷疑與質問的衣缽,擔起了在過去尋求慰藉與明晰而非無止境地邁向未來與來世的責任。

於是時間飛逝,正如羅夏河的無情與堅定。孩童變為年輕人。信徒成為祀徒,依循著祀煉的道途,正如法老神所規定並由眾神所擁護的。即便他們經歷了替他們安排好的道途,卻沒有一個人忘記過他們童年時的擅闖。

就撒姆特而言,她對於遺忘以久的真相的追尋屢次將她帶回到這幅她和拿科特以及傑魯共享的壁畫前。每當回憶的鈍痛引起新鮮的痛苦時,每當失去好友的空洞又浮上心頭時,她就會更潛入拿塔蒙城古老、荒廢的區域。關於他們在避世簾外所見之物的片段,她依稀記得的那些動人符畫,來自她再也無法觸及的遺跡,從她的理解邊緣飛掠而過。隨著她新發現的每一段過去,她對於祀煉以及眾神真正本質的疑慮也逐漸加深。

因此她在石堆之間花上了與她和祀徒夥伴們相處同等的時間,以從拿科特身上借來的好奇心與飢渴搜尋著,急切地想將一段秘密歷史的無形痕跡具體呈現於眾人面前。

就是這份信念,在命定的某一天,隨著第二顆太陽逐漸移向那應許的法老神雙角之間的最終頂點,引領她來到位於芭圖紀念碑長廊深處的一間封印密室中。在那裡,沒有任何祀徒能夠進入,甚至連芭圖也忘了它的存在,她發現一幅自從她在沙地上的旅程起便未曾見過的符畫。

這間陰暗密室的牆面提及法老神初次抵達阿芒凱的時候,以及他的卓越與力量。他的雙角,一個在拿塔蒙城裡無所不在的符號,統治著其他的一切。但這面符圖並沒有如此稱呼法老神,反而以某種不同的名字稱呼他,一個她無法理解的名字,用一種失傳的遠古文字書寫著。然而,在那無法說出的名字下方,有個撒姆特認得的頭銜:

入侵者。

一瞬間,關於沙漠裡那座廢棄祭祠的回憶全部湧現。隨著撒姆特審視這座牆面,描繪著規模龐大且駭人的毀滅,冰冷的領悟也滲入了她的內心。

我們不是入侵者,被禁止進入沙漠。

法老神才是那位大入侵者。

不屬於這個世界,生於他處,他抵達然後離開,在他離去之後我們為了意義而奮鬥。

他並沒有從災難中拯救我們。

是他造成了這場災難。

所有童年的故事,所有法老神的神話,關於他生自混沌,他從毀滅裡帶來秩序,關於他那應允的光榮再臨,轉化為一片鋒利的清晰景象,真相劃破了撒姆特的心並使其流血。

人們被愚弄了。真相早已被捨棄。眾神被欺騙了-或者不知何故遺忘了。

她得警告他們所有人。

當她以超自然的速度衝刺離開密室時,一道黑暗魔法正緩慢地在符文上閃爍甦醒。

在外頭的天空中,紅色的太陽又更靠近了它最終的歇息處所。