邪军压境|第四集:眼睛下面不眨眼

为了战斗而生的勇敢,为了战斗和勇敢而诞生的泰瓦科尔回来了—他口吐豪言壮语,心中却满是黑暗的不祥之兆。

斯肯法张开双臂欢迎它任性的儿子。在经历了新非瑞克西亚的臭氧环境和多明纳尼亚刺鼻的安全屋沼泽后,置身林间,呼吸清新森林空气的感觉实在令人愉悦。

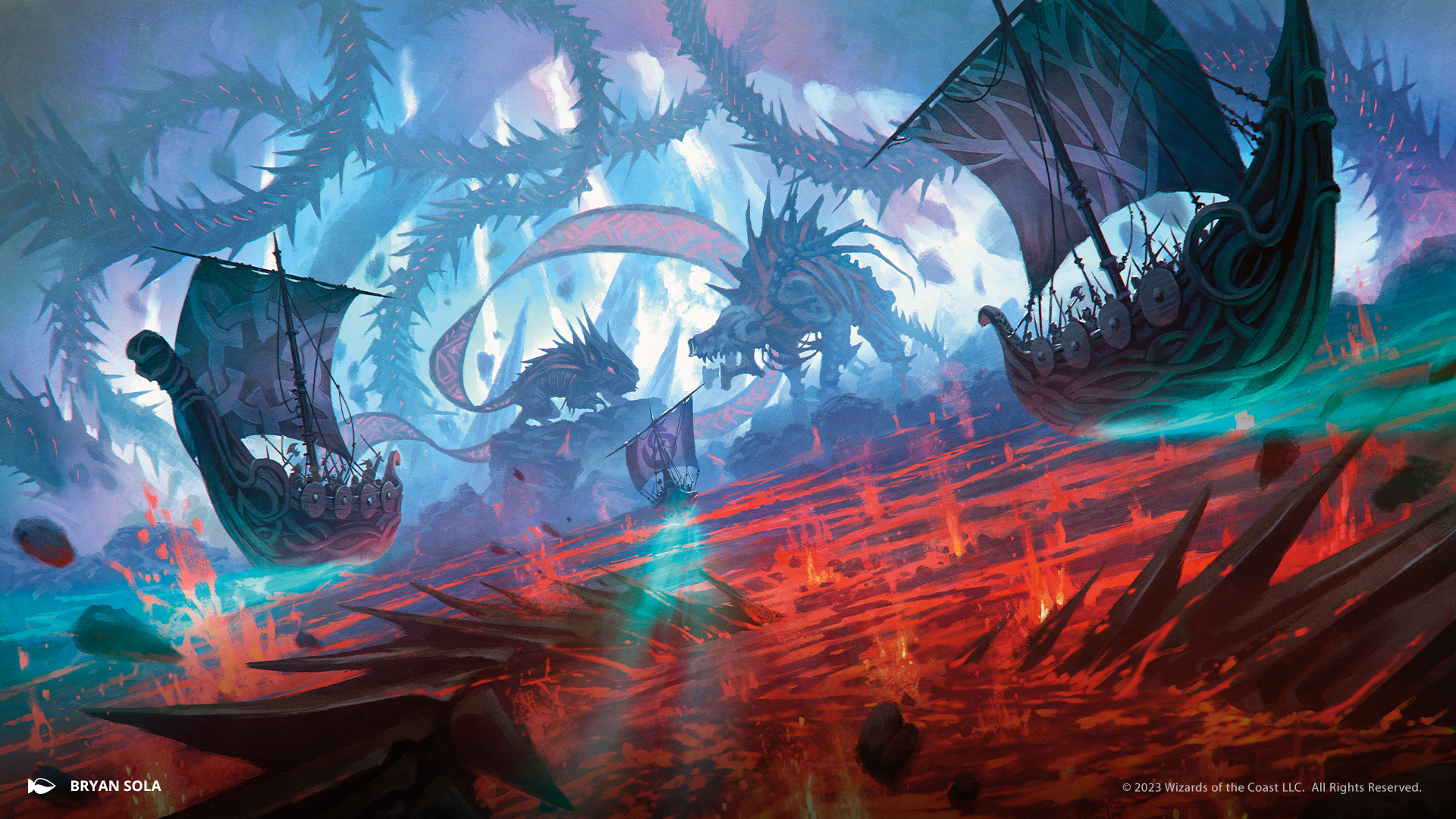

但在到达的那一刻,他就知道为时已晚。迎接他回来的不是热烈欢呼声,而是刀剑与金属的碰撞声,箭矢飞行的嚎叫声和被刺穿的惨叫声中回来的。在远处,一条山那麽大的血色蛇妖勒紧世界树,厚如冰川白色铠甲将它护得严实。树荚落下─这条肮髒的蛇鳞片脱落─每一次着地都引起地面的震颤,每一次都会遭到战锤的打击。

战鼓随着他狂野的心一起跳动,他挤进混战中。荣耀驱动着他的四肢。他躲避敌人镰刀般的四肢,把自己的手臂变成金属,用它刺穿那东西的头。紧接着,他摇晃地躲开了一把斧头,让它砍向另一把斧头。身后响起的欢呼声振奋了他的心——末日降临凯德海姆,斯肯法的妖精们勇敢面对它。

泰瓦看到他的兄弟与他的人民并肩作战,被诗歌与旗帜环绕。

「来吃残渣冷饭的?」哈拉德对他喊道。「会有很多的。」 。

「还有更多会来,」泰瓦说。一个曾经是巨人的东西向他们投掷一块巨石;其他人散开了,但泰瓦站稳了脚跟,他从大地中汲取力量—一击粉碎巨石。他笑着说。「在我回来之前,你们一定在艰难奋战吧。」

哈拉德摇摇头,「够了,别扯这些。你知道什麽能帮到我们的吗?这是什麽生物谁?」

「非瑞克西亚人」,泰瓦回答。一声惨叫引起了他的注意—其中一个妖精发现自己被困在一隻巨大的骷髅狼的肚子中。泰瓦皱眉蹙额,「看那儿—他们会把他浸在油里,然后他就更像金属而不是妖精了。在那之后,变化就开始了。用不了多久,他就会连自己父亲的皮肤都剥下来。」

十几个战士迎向猎犬,两个从两侧包抄而来。锤子敲打钢铁。

「他们不会停止的,除非凯德海姆的一切都变成它们一样。我去过他们的家园,兄弟—死气沉沉,没有歌声。」他吞了吞口水,接下来的部分不容易说出口,但必须说:「这不是妖精们可以独自击败的敌人。」

宇宙本身加强了他严峻的警告。地面在他们脚下咆哮摇晃,白光从裂开的裂缝中漏了出来。泰瓦撞到了弟弟。哈拉德稳住他,然后指着末日劫难,「看来我们很快就不寂寞了。」

非瑞克西亚人和妖精都坠入饥饿的大地。随着宇宙的召唤,移动的光线使他们呈现出剪影。然而这股力量未被满足,光蔓延得越来越高,直到最后出现了激流。泰瓦挣扎着沉入地面,为他和他的人民创造了一个平臺。他的肌肉在法术的力量下承受巨大的压力,在岩石和水、水和岩石之间转换。

当他看到第一艘长舟浮出水面时,泰瓦知道他在这里待一段时间了,也许比他能承受的时间还要长。如果他失败了,妖精们肯定会像非瑞克西亚人一样被冲走。他的手中掌握他的人民生命。

他不能失败。

泰瓦科尔咆哮着战吼。当他的身体与潮汐和岩石搏斗时,他感觉自己还活着。

而当他负责简单的任务时,他的兄弟处理着更複杂的事物。船上的预兆觅径人呼唤着受困的妖精,他们的船长带头喊道,「世界末日已至,妖精们会加入战斗吗?」

「妖精将带领它!」哈拉德骄傲地回答,「上船!」

泰瓦的肩膀因用力而颤抖着,但他坚守在大地上。每一双逃跑的脚都使平臺缩小,越来越小,直到只有他和哈拉德留在岩石上。

当他看向那些船时,简直不能相信他所见。

矮人和人类、幽灵般的堕落英雄、亡灵战士、卡尔费野蛮人、在海洋中跋涉的火巨人、敲打战鼓的巨凯德海姆上的所有族群都联合起来了吗?泰瓦想不起来在战场之外的任何一处,见过如此多不同的面孔。

新非瑞克西亚在他内心深处种下了怀疑和恐惧的种子。砾油,以及他新结识的战友们的改变滋养了它。但是这个?这种真正的团结?

这是一把利斧。

哈拉德先爬上船。他向泰瓦伸出手,但泰瓦却自己跳上了长舟。在他们脚下,平臺崩塌在斯肯法的新河流中崩塌。

「勇士们!」哈拉德呼喊道。船侧的印记和指引开始发光。「我们的恩怨由来已久。一场战斗不会洗抹去旧日的仇怨。当明天到来时,我们所有人都将再次成为敌人!」

泰瓦的心随着擂鼓与号角声跳动,船隻加快了速度;当哈拉德讲话时,连他最痛恨的敌人都等着聆听他的话噢。他不知道他们要去哪里,但他知道,无论他们降落在哪里,荣耀都在等着他们。

白色吞没了他们。在那一瞬间,他们进入了宇宙,耀眼而无限。未知的野兽在船旁奔跑—狼、渡鸦、熊,甚至还有一隻松鼠。

「但前提是我们能否活着迎接明日,我的战斗兄弟姐妹们。今天,女武神们将会选择她们的英雄;今天,将是几个世纪被诗人高歌的日子,你的后代将会称你为英雄,还是懦夫?」

光线再次点亮。泰瓦没有闭上他的眼睛,无论这些图案如何灼烧他的虹膜。

当最后光芒消退,他们发现自己在一片翻腾的海洋上空。不知何故,他们在空中—他没有时间去质疑,只让它激发他的热血。女武神与他们并肩,一起飞向移行树的锋利倒钩刺,它还没有找到自己的归处。神圣的箭矢划破泛红的天空,世界树若隐若现,它那邪恶的倒影向下,向下,向下。从这里,他可以数出每一个嵴椎的凸起,每一个依偎在里面的树荚。

那裏肯定有成千上万个敌人,每个人都有自己的补充士兵,而每个士兵都是可怕的敌人。这是一支几乎不可阻挡的敌军:更糟糕的是,那些为保卫凯德海姆而牺牲的人,会被復活,堕落为入侵者的战斗力量,为那些试图摧毁他们曾经称之为家的土地的入侵者而战。

他知道胜算不大。

「如果凯德海姆能倖存下来,是因为我们进行了战斗!如果它倒下了,就让它带着手中战斧,口吐豪言,肚子里装满蜂蜜酒死去,以战士的方式死去!

在他们下面,水在冒泡。就像长舟在勇士的歌声中爆发一样,大海也在爆发。

泰瓦肩膀上的纹身刺痛了他,所有妖精都在寇玛的阴影下成长。不断变化,不断成长,迅疾如闪电,而且狡猾—还有比蛇更值得彷效的生物吗?

但他现在看到的大蛇却不是这样的,那条从深海升起的生物。光滑的金属鳞片,沿着嘴嵴的锋利骨头,用瓷质的镀层代替了眼睛—不管这个生物曾经是什麽样子,现在它无疑是艾蕾侬的创作之一。

那个没有眼睛的怪物已经咬断一艘长舟。木头嘎吱作响,战士们尖叫着,摔落到远处而死。另一些人则投射箭矢,石头,扔出斧头等—用他们能拿到的一切攻击怪物。

所有的攻击被生物奇怪的甲壳反弹开来。

泰瓦踏上了船的栏杆。在可能是凯德海姆最后一场战争的摇曳灯光中,他的刀刃边缘闪烁着明亮的光芒。

在他脚下,是巨蛇之口:在它里面,是新非瑞克西亚,以及他所有具象化的恐惧。

他不喜欢感到害怕。

伴随着身后沸腾的战歌,从胸口发出呐喊,泰瓦从船上一跃而下。

无论这一天的故事如何结束,传奇将述说他不是懦夫。

琵雅纳拉在过去的十年里一直在为更好的卡拉德许而奋斗。

大部分成果都在一天内被毁掉了。

不,事实是至少已经一个星期了。莎希莉当时就警告过她,这样的事情可能会发生,一定会有事发生。她曾说过,云层就是证据。在那些经常佔据卡拉德许天空的漩涡的位置上,她向琵雅展示了主宰它们的新形状。

「我们必须为入侵做好准备,」莎希莉曾经说过。

「茜卓和其他人已经掌握了情况。」

她非常自信,非常确信。她不想相信事情会有别的可能,在发生了这麽多事情之后,在经历了这麽多斗争和战争之后─守护者必须明白需要做什麽。他们一定有办法应对。然后有一天早上,琵雅把墨水洒在她的桌子上。当她拿起一块布来清理烂摊子时,那个符号─像一隻不眨眼的眼睛一样─用粘稠的黑色盯着她。

这个记忆已经够糟糕的了,但在第一次洒露后,她无处不看到它:在架子上蜷缩的卷轴里,在她没胃口吃完的一碗麵条里,在树木和水流里。

每天当她醒来都希望它们会消失,希望她不会看到它们,希望茜卓会漫步回到她家,参加每月的茶会,并讲述另一个故事,有关他们如何从失败的魔爪中夺取胜利。

但到了第三天,她知道她必须採取行动。

她和莎希莉向执政院陈述—但是他们该如何传达他们所知道的严重性呢?在吉拉波赢得自己的自由和安全之后?解决这一威胁会引发民众的恐惧,他们又怎麽能确定威胁会到来呢?知识学院没有任何关于非瑞克西亚人的记录。然而莎希莉和琵雅并不是胡言乱语的疯女人,这是执政院很清楚的事实。如果琵雅分配资源来进行战斗,那麽他们就会战斗。

即使他们其中一些人无心于此。

第四天,天空变暗了,变成了深沉鏽红色。

在过去的三天里,莎希莉一直在进行一项她称之为「金鳞行动」的工作,她说这将保证街道的安全。吉拉波的大部分公民已经撤离,只留下必要的人员。飞船用强大的实验武器武装自己。吉拉波的作坊和工厂从未在如此短的时间内如此努力运作过—但这是为了最好的结果。

毕竟,如果敌人攻破了乙太流贮库,那就再也没有吉拉波可供保卫了。

因此,工匠们都没睡,琵雅也是。她最后在自己家的门口睡着了。上床去睡实在是太费力气了。

当头顶的连境通到终于打开时,当巨大的入侵刺从它们在现实中撕裂的洞中落下时,周围的乙太开始开始危险地在她的皮肤上爆裂时—所有这一切都像洩出一口气。

它在这里。

他们在这里。

准备的时间远远落后他们。所能做的就是希望这已经足够了。

当琵雅离开家时,吉拉波的街道是空荡荡的,或者是它们将会变得如此空荡。三栋建筑之外,一个树荚摧毁了一栋建筑的外牆。破碎的玻璃,远处的尖叫声,武器开火的声音—这些声音与革命声音接近,但又完全不同。这里没有欢呼,没有声嘶力竭的口号,没有自豪的号角或激昂的鼓声。

只有恐惧和绝望。

头顶上的飞船向入侵的树枝发射大炮,爆炸将红色的天空涂成了金色。瓷器碎片如雨点般落在街道上。她在一尊凋像伸开的双臂下寻找掩护,眼睁睁地看着碎片在凋像两侧划开一条条沟壑。

琵雅回头看着天空—看着那艘如此无畏的船向探索中的树枝前进,两天前她见到船长。他发誓要竭尽所能保护吉拉波的安全。他说,经过了一千五百次飞行,没有重大损失可言。

她看着树枝缠绕着这艘船,看着它的窗户像街上的窗户一样轻易地碎了,看着砾油滑过表面。

琵雅闭上了眼睛。胸口很痛。一千种想法争先恐后地熘进她的脑海,但她把它们挡在门外。她要去和莎希莉会合。

说到这个,看来她的行动计画进展的不错。部署室从沿街的舱口冒出,从这些舱口里出现了金鳞行动的成果。莎希莉一定是从某种奇妙的蜥蜴身上获得了灵感:在琵雅面前笨拙地爬行的那只蜥蜴和刚才倒塌的房子一样大。它下巴上闪闪发光的牙齿,每颗都和琵雅的前臂一样大。当它跺脚时,脚下的石头就会裂开。它只是众多攻击蜥蜴中的一种—沿着街道,其他青铜攻击蜥蜴从地下冒出来。有些像小狗那麽大,有些像振翼机一样飞向天空,但所有的蜥蜴都对着即将到来的非瑞克西亚人发出蔑视的咆哮。

而且还有非瑞克西亚人要对付,即使看到这些东西几乎足以让琵雅分心。破碎的房子里涌出十几个细长的瓷质士兵—其中一些士兵扛着和他们一样大的笼子。

两股力量即将发生冲突。

琵雅不想捲入其中。她及时躲在青铜蜥蜴的脚下,一张熟悉的面孔突然出现在非瑞克西亚人的身后。莎希莉的飞车上飞起一阵振翼机。当蜥蜴袭向士兵们时,振翼机掩盖了琵雅逃脱。

「快进来!」莎希莉喊道。她这麽匆忙是对的—士兵们不会掉以轻心。几分钟之内,他们就把最大的那隻蜥蜴团团围住击败。油从它裂开的嘴里渗出。用不了多久,蜥蜴很快会反过来攻击他们。

琵雅跳上车。莎希莉的脚就她锺爱的金属一样沉重;当速度追上来,两人猛地向后颠簸到座位上。风从琵雅耳边呼啸过—但他们必须说话,「主舰沉没了。」

「我知道,」莎希莉回答。他们右边的爆炸让他们突然转向;莎希莉只能勉强阻止他们翻车。「较小的船隻正在尽其所能。卷鬚不能够快地抓住它们,无法阻止它们。当然,相比之下,他们的火力是不够的

当莎希莉将他们夹在一个巨大的非瑞克西亚化蜥蜴构造体的腿间时,琵雅躲开了。金属与金属间摩擦;儘管莎希莉尽力避开,飞车两侧还是被撞凹和扭曲了。砾油滴到后车箱盖上。琵雅儘量不去想飞车需要多久才会被腐蚀。

「你知道乙太流贮库是什麽状况吗?」琵雅问道。

「我们认为非瑞克西亚人可能知道它的重要性,或者感受到储存在那的乙太吸引力,」莎希莉回答说,「如果你有注意到,他们朝它直奔而去。」。

他们转个弯,琵雅看到了守卫。

看到这一幕,她的胃一阵绞痛。就像对莎希莉设计美学的阴险恶搞,他们用白瓷、半金属、半肉的的方式进行装饰。其中一人在头部中央露出一个大洞,琵雅可以透过这个洞清楚地看到。只剩下耳朵、头皮和下巴。他看起来就像一根註定要穿透的针—他的手臂变成了剃刀证实了这个概念。儘管有这种可怕的变化,他的胸膛还是随着看不见的呼吸起伏着。他的头,比如说,转向了流贮库。

琵雅捂着嘴。

「我们没办法救他们,」莎希莉说。

「一定有什麽办法的。」

「可能会有,但不管是什麽都需要研究、实验、反复运算。一旦城市安全了,我们可以考虑採取什麽形式—但不是现在。」

琵雅闭上眼睛,飞车从刚皈依的非瑞克西亚人头顶飞过。当她再次睁开眼睛时,可以看到更多的非瑞克西亚人。在此之前,她一直在忽略他们吗?有这麽多,有这麽多不同的形式:有的和头顶的卷鬚拥有同样的瓷体护甲图案,有的器官替换成发光的橙色火焰。她看到一隻流浪狗长出了两倍大的刺和卷鬚。如果时空不是正在她身边分崩离析,这场景会挺滑稽的。

「你有其他人的消息吗?」她情不自禁地问。

莎希莉的眼睛没有离开他们前面很远的流贮库。「我有。他们最后一次见到茜卓时,她还好好的。。

琵雅在政治圈混得够久,久到知道这不是故事的全貌,她问:「最后一次是什麽时候?」

「最近,非常最近,」莎希莉回答。她回头看了看。「现在可能不是最好的时机。」

「说到坏消息,永远没有合适的时机。」

「有比这更好的时间。」

琵雅皱眉。「拜託,告诉我发生什麽回事。」

< p>莎希莉环顾四周,「她是—」「首席乱匠!好久不见!」

琵雅转身。随着轻快的声音传来引擎轰鸣声,悬挂在他们上边的小飞机,挂着琵雅旧时的乱匠联络人巴吉。「下面需要帮忙吗?」

「我们需要尽可能多的帮助,」她说,「我们要去流贮库。」

「那就进来吧!」飞行员喊道。「坐这个你会更快到达那里。而且我们有更强的火力。」

莎希莉抬起头,「他不是在开玩笑。这些武器不合法。」

这些乱匠总是很擅长保护违禁品。琵雅站在飞车的副驾驶座上,一手扶座,一手扶门。莎希莉没有放慢速度—即使在琵雅向她伸出援手时也没有。

「那台小飞机只能坐一个人,」莎希莉说。

当卡拉德许的天才之一告诉你她想做什麽,你理应倾听。此外,革命和危机时刻,临场发挥能力至关重要。「没错,」琵雅说。「我们会掩护你的。」

巴吉使劲下降,向琵雅伸手。这台飞行器并非世界上最坚固的东西,远远不是。现在他们坐在其中,她不禁想知道它是怎麽飞起来的—螺母和螺栓在他们周围嘎嘎作响,座位只是在仓促成型的坚硬金属上加了一条皮革带,后座太窄了,以至于两边都刮着她的肩膀。

巴吉将飞行器倾斜向上,不断攀升,当他们冉冉升入云霄,吉拉波逐渐消失在云层下。他拨动控制台的开关,一个玻璃圆顶滑落在敞开的座舱。「头盔在你的座位下面,」巴吉说。琵雅戴上头盔。她不禁注意到驾驶舱玻璃上的碎片和残片。「这东西安全吗?」她问。

「它会固定住的,」巴吉说。「这是我自己组装的。只用最优质的废铁,直接从—」

无论他想说什麽,都在一声咕噜中消失了。就在此时一支标枪穿过窗户,穿透他的胸部,刺穿他的座位上,浸透鲜血的枪尖停在了离琵雅仅一线之隔处。一隻曾经是鸟现在为非瑞克西亚而战的东西从头上天空俯冲而下。意识到─那不是标枪,是一根羽毛笔。警报声响起,被从驾驶舱裂洞里呼啸而入的空气淹没了。慢慢地,它开始向一侧倾斜,然后先扭转机头,向地面垂直坠落。琵雅的胃因动力的转变和令人作呕的失重感而颤抖。她想都没想就挤进了飞行员的座位,把羽毛笔从皮革上挤出来。巴吉的身体半压住她。控制台是由杂乱无章的零件焊接一起的的大杂烩,完全没有导航的空间,她的侧翼有两隻非瑞克西亚鸟,周围还有更多的飞船。

这可不好。

而且这还没考虑到琵雅纳拉以前从没驾驶过这种东西的因素。

但是她不打算在这里放弃。在涉及保护卡拉德许安全的问题上不会,涉及女儿的问题上也不会。

茜卓下个月要来喝茶。

琵雅会在那里迎接她。

如果她能熬过这一关。

从亚崔夏到达的那一刻起,新卡佩纳就在她无暇甲壳上划出爪痕。整座城市不断向上延伸,大气中充斥令人作呕的能量,爬满可惧的多样性生物,有关这个城市的一切都是诅咒,对她,对非瑞克西亚都是。

多麽幸运,她受命搜刮它。

但非瑞克西亚并不是一隻不假思索进食的野兽。万物中蕴含伟大的种子,无论物质多麽基本。成为非瑞克西亚就是要让自己成长,改变,成为比以前更伟大的存在。让她如此烦恼的尖塔,可以被剥离其附属品,重新焕生。

这是一个充满罪恶和汙秽的地方,亚崔夏将成为它的救世主。

光是这项工作就足以让她心醉神迷。整个屋顶上的有机物举起武器。他们的武器在这里不起作用:非瑞克西亚的盔甲上没有凹痕。爬得更高也救不了他们。亚崔夏的一个念头就能召唤出成群的飞行僕从。儘管他们很淼小,但他们是饥饿的野兽—很快,那些爬上去的只剩下掉落地面的白骨。而那些走上街头的则依靠肌肉和筋骨进行反击。他们对肉体的弱点一无所知。为了实现他们的意志,战争机械撞开一个又一个店面实现意志,当它们抵达街道时,释放出一整团腐蚀性气体。血肉从骨上融化。

收获,他们。一个光荣的思想,在千万脑海中迴响。在新卡佩纳这里,他们不抓俘虏;这里也没有关肉体的笼子。那些战争机械无法用气体融化的东西,会被僕人铲回里面。只有这些部分会保留。

收获,他们。这句话在她的脑海里响亮回荡!有机物们试图愚弄非瑞克西亚人,消失在黑暗中,然后在他们身后重新出现,但这是没有用的。没有什麽能阻止即将发生的事情。绝望中投掷的咒语,百夫长肋骨间的刀片,也都无法阻挡。非瑞克西亚永远不会被打败。

但肉体

艾蕾侬的命令很明确:任何在这个时空上呼吸肮髒气息的东西都必须被收割为零件—而它们也将如此。但亚崔夏在把它们撕成碎片之前,看到了它们的用处。

。毕竟,在这个畸形时空中,有她前辈们的遗骸。找到他们是她在这任务的一部分。

新来者的思维很容易向她敞开,他们称自己为绝艺盟,新身体带给他们的兴奋在整个入侵部队中荡漾,为他们提供了力量对抗那些愚蠢抵抗者。然而,这并不是她所寻求的答案,也不是非瑞克西亚所需要的答案。她冒险深入他们的思维深处。

在他们的内心,亚崔夏发现了一些奇怪的东西。

美丽的。

一遍又一遍,那个词,那个想法。它从不单独出现—总是伴随着图像、声音或味道一起。画布上的颜料,勤奋的手塑造的石头。夜晚绽放的花朵。木制乐器发出的尖锐的吱吱声。这些东西,她推测,必定是美丽的,而美丽的一定是重要的。当他们看到自己的新型态时,这往往是他们的第一个想法,从他们心中第一个闪现的词彙。

但这是什麽?为什麽他们如此关注它?他们的信念力量在入侵部队中传播开来,每个思想都放大了上一个,这个词在亚崔夏的脑门里不停地回响,直到她再也无法逃脱。

艾蕾侬警告过她这一点。她说这个地方有某种东西会试图感染她,她过去的生活可能会让她有所抵抗力。她的脑海中有关于美的遥远记忆,曾经让她醉心于完化的拙劣模彷。这就是她的敌人的脸孔和名字—那些长期崇拜这个虚假神祇的人,一定知道它住在哪里。

搜索他们的脑海,提供了另一个答案:博物馆。

随之而来的图像足够清晰。在勘测这座城市时,她看到离其中一个转换树荚不远处:一座布满大理石装饰的低矮建筑,形状各异。她看着它,想知道它是不是美丽的。那些曾经是绝艺盟的人告诉她是。那些柱子,那些凋像,那些精心挑选的爬满门面的常春藤:她怎麽能认为它不美丽呢?

他们的激情狂热激发她的斗志。不管他们在隐藏什麽,她必须能更好地瞭解它。当非瑞克西亚撕裂反抗力量时,亚崔夏落在了建筑物外的臺阶上。门对她来说太小了;她轻轻一碰,纠正了门本身已存在的缺陷。这个地方,也将拥抱非瑞克西亚。

里面有更多难以理解的作品。有血有肉的生命从画布或木板上回望—证明自然材料的脆弱。这些生物是如此傲慢,以至于他们按照自己的形象塑造了石头和金属。可悲的倒置让亚崔夏愤愤不平。所有这一切都是如此。为什麽会有人为这些费心呢?这些「画」往往只描绘了一个人;即使是那些有群体的「画」,描绘的也不超过十几个。既然伟大的工作是由许多人共同完成的,为什麽还要颂扬这麽少数人的美德呢?还有这些凋像!甚至比画作更有个性!

她的长矛轻松地解决了它们。新形成的实体在非瑞克西亚心灵深处惨叫,仅持续了一瞬间;他们的那一部分正在死去并理解这是最好的结果。所有人都会合而为一。这些作品不再重要。

然而,同样内心深处有某种东西告诉她,她必须继续前行。这里面有一些东西。至少她可以看到周围的异端被摧毁。

更深处有更多的暴行。更糟的是,如果这是可信的话。在这里,作品不再代表任何东西:它们是有机生物的尖锐、几何化的複製。既不是武器,也不是防御工事;她想像不出它们有什麽用途。这些也被她打倒了,她的挫败感也在不断加深。

这是最后一个回答她问题的房间。

这里没有奇怪的物体,这里没有油漆,没有凡人大声宣佈他们自己的个体自我。相反,她看到的那些形状,都是对荣耀的拙劣模彷。牆上倾斜的斧头,底座上的模拟战犬甲壳,这些图像遮蔽了完化的荣耀

美丽的,那个词彙又在她的脑海里出现,那个可怕的词,但这一切都没有什麽

美丽的。这些人是在崇拜失败吗?他们会看着前人的尸体而惊歎吗?绝艺盟的记忆是一台破城槌:成群结队的人聚集在这些遗骸周围,用湿漉漉的嘴唇和闪闪发光的舌头喝着吃着,喋喋不休。「你能想像自己是那个挥舞着那玩意儿的人吗?」

「我告诉你,我希望我能雇他跟着我,只是站在那里就看起来很吓人。」

「说吧,你觉得它值多少钱

「得了吧,伙计,你根本买不起。」

她握住长矛的更紧了。错了,错了,错了。这个地方,无力完成使命的非瑞克西亚人,嘲笑他们的肉体生物。美丽的,他们用这个可怕的词来形容这个地方,除了错误外,不可能有别的意思。

亚崔夏会打倒它。所有的一切,所有带有这个名字的东西,都必须被摧毁。允许它存在只会招来更多的嘲笑—而非瑞克西亚不应该被嘲笑。

当非瑞化扩散到建筑外牆时,她将里面的一切彻底消灭。它的用途不是由她决定。有用的东西会继续存在,没用的东西会被剥离。尾巴、爪子、长矛和尖叫:她的武器是精准的,不知疲倦的。当她完成任务时,只剩下废墟和碎片。她遇到的居民被涂抹在岩石上。在生命的最后时刻,他们可能会想像自己是美丽的。

但是她再也不想听到这个词了。如果她能把这个词从非瑞克西亚的脑海中清除,她会的,但这是只有机械之母才能下令的事情。

儘管如此,艾蕾侬还是任命她来领导这些势力,也就是说,只要她愿意,她可以在这里击垮美。亚崔夏只需要想一想,就可以发出命令了。令她满意的是,当她从博物馆出来的时候,她听到周围武器撞击石头的声音。

这份满足感没有持续太久。

院子对面,有一群天使在盯着她—石头脸的天使。

接下来发生的不是她有意识的行为—这不是她的想法,而是一种本能。她立刻意识到,大教堂的石製六翼天使确实很美,她憎恨它们的程度超过了她曾经恨过的任何东西,超过了她所知道的憎恨的程度。心灵的合声消失了,响亮的愤怒音符敲击她整个生命。在一片模糊的白色中,将凋像的头部一一击落。当它们倒塌在地,她没有停止攻击,而是继续将她的长矛一遍又一遍,一遍又一遍,不顾从岩石中冒出的朦胧能量。儘管这灼伤了她的甲壳,她的肌肉在烈火中灼痛,但她无法让自己停下来,直到这些头颅化为一粒细尘。

直到那时她才停下来。直到那时她才再次听到非瑞克西亚。

有肉体生物在爬塔。必须对他们做些什麽吗?

一个声音在说,然后是另一个声音:收获他们,收获他们。

但这雾汽让我们痛苦,我们疼痛。

非瑞克西亚不会疼。收获他们。

亚崔夏抬头看着无头人物。一种深沉的平静笼罩着她。美已经死了,她可以再次把注意力转向前方—转向塔外的生物,以及他们可能在计画什麽。

她离开了平臺。

但是六翼天使仍在,看着她离开,他们的访客在色彩迷雾中徘徊。

他们自己也在互相交谈。

为什麽不阻止她?访问者问道。

现在还不是时候。

这感觉不像是正确的答案─但访问者无法反驳它。

要有信心。就快到了,终点。当我们到了那里,你会知道该怎麽做。