La Guardiana

En la antigua línea temporal de Kans de Tarkir, Anafenza era kan de los Abzan, la intrépida líder de un clan eternamente leal. En la realidad de Dragones de Tarkir, su destino ha sido menos benigno, pero no menos grandioso...

La escena se repetía en todos los campamentos militares... O esa había sido la impresión de Oret durante el último año.

Oret era el cartógrafo del comandante Faiso, uno de los pocos humanos que Drómoka y sus señores de escamas respetaban lo suficiente como para pedir su opinión en cuestiones bélicas. Gracias a su cargo, Oret tenía permiso para viajar según lo requiriese. Había cabalgado toda la noche; cuando se adentró en el campamento, el hambre y el cansancio tiraron de él en direcciones opuestas. Había pequeños grupos de soldados reunidos junto a hogueras, y el olor de la carne cocinándose en su grasa inclinó la balanza en favor del hambre.

Intendentes del sendero de sal | Ilustración de Anthony Polumbo

Desmontó junto a una hoguera, donde unos soldados estaban en plena discusión; Oret no tenía intención alguna de interrumpirlos. Además, sabía cuál sería el tema del debate: la Guardiana.

Llenó de agua un cuenco de ámbar y se sentó junto al grupo.

―He visto espíritus. Incluso he luchado contra ellos ―dijo un ainok de rostro severo. Cuando habló, Oret se fijó en que le faltaban muchos dientes―. Son malignos y vengativos, antinaturales.

―Pues ya nos explicarás qué vieron los otros ―dijo una joven que rebosaba entusiasmo.

―Creo que no podría, por más que me insistas ―respondió el viejo ainok, encogiéndose de hombros―. Yo no estaba allí, y tú tampoco.

―¡Eh, Yeffa! ¡Tú sí que estabas allí! ―se enfurruñó la joven, girándose hacia la camarada que tenía a la izquierda.

―Ya lo creo ―afirmó la fornida Yeffa, que mostró una amplia sonrisa al ver la exasperación de su amiga.

―Venga, pues explícale a Khurz qué fue lo que vistes.

―Ayuf, sabes que no deberíamos hablar de esto ―interrumpió un cuarto soldado, un hombre demacrado y con el rostro bronceado por el sol. No había mirado a los demás cuando intervino.

Yeffa hizo un gesto con la mano para que lo ignorasen. A Oret le pareció que aquello era una costumbre y la veterana se inclinó hacia los demás. Yeffa habló en susurros. Se notaba que disfrutaba charlando de temas prohibidos―. Yo estaba al otro lado del campo de batalla, pero sé lo que vi. Los aullidos del enemigo surgieron de la nada, seguidos de una horda de incontables jinetes que cargaron contra nuestro flanco izquierdo.

Horda despiadada | Ilustración de Viktor Titov

"Esta chica tiene talento para contar historias", pensó Oret.

―Antes de que nuestros hombres pudiesen encararse con el enemigo, los Kólagan se lanzaron a aniquilarlos ―prosiguió Yeffa―. Los cascos de los caballos empezaron a aplastar las líneas de los nuestros. Y entonces... sucedió. ―Hizo una pausa y miró a los ojos a sus camaradas, uno por uno―. Una gran ola de arena emergió tras las líneas, abalanzándose sobre el enemigo sin dañar a nuestros soldados.

Khurz levantó las manos para protestar, pero antes de que hablase, Yeffa continuó―. "Pero si tenemos invocadores de las arenas capaces de obrar tales hazañas", podríais pensar. Y a eso, yo añado que esta gran ola de arena estaba encabezada por una mujer, armada y blindada como una soldado de Drómoka. Esto no era un truco de un invocador de las arenas. Se trataba de la Guardiana.

―¿Y distinguiste esos detalles desde el otro lado del campo de batalla? ―Khurz chasqueó la lengua―. Taram tiene razón. No deberíamos perder el tiempo hablando de esto.

―Ella nos salvó, digas lo que digas ―afirmó Yeffa.

―Hay más gente que describió lo mismo ―apuntó Ayuf―. Y también sucedió en otras batallas. Hasta he oído historias de que esa mujer sanó a nuestros heridos y liberó a muchos prisioneros.

―Ya, y supongo que también hace florecer los yermos y calma las tempestades ―se mofó Khurz con una risita―. Entonces, ¿quién es ese espíritu que vela por nosotros?

Se hizo el silencio. Todos excepto Taram parecían estar pensando una respuesta plausible, o al menos lógica. Sin encontrar ninguna de las dos, Yeffa movió la leña de la hoguera con un palo―. Quién sabe... ―dijo finalmente.

Oret conocía aquellas historias. Las había escuchado en todos los campamentos, durante sus viajes. Siempre lo reconfortaban más que las hogueras ante las que descansaba.

―Yo sé quién es ―afirmó sin susurrar. Sus palabras sonaron nítidas y llenas de autoridad. La forma en que los soldados se giraron hacia él le indicó que se habían olvidado de su presencia. Le parecía un poco absurdo imaginarse a sí mismo como el desconocido misterioso. Sin embargo, aquello era exactamente en lo que se había convertido durante el último año, al vagar por los territorios de Drómoka.

―¿Y tú quién eres, forastero? ―preguntó finalmente Khurz.

―Soy el que mató a ese espíritu cuando aún vivía.

Los soldados escucharon con suma atención todas y cada una de las siguientes palabras de Oret.

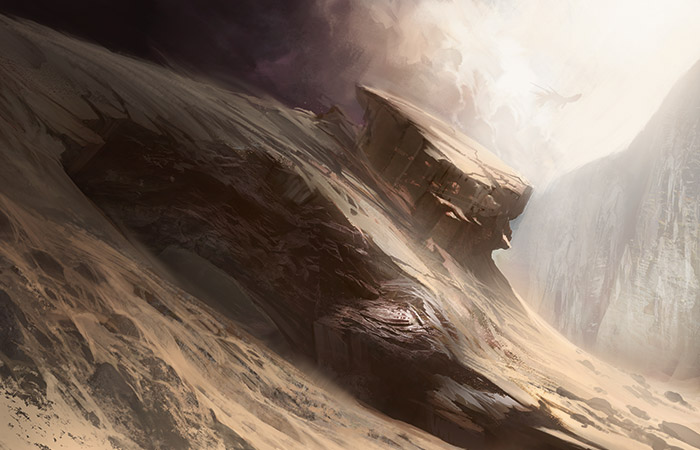

Montaña | Ilustración de Noah Bradley

Dos estelas de polvo convergieron tras los íbices que galopaban a toda velocidad, transportando a sus jinetes blindados por el fondo del cañón. Anafenza, que iba en cabeza, miró por encima del hombro en busca del tropel de enemigos que tarde o temprano les daría alcance.

―¡Capitana, ¿los hemos perdido?! ―gritó Oret con voz ronca por el esfuerzo―. ¡Me parece que no nos siguen!

Anafenza levantó la vista hacia el cielo, donde se acumulaban unas nubes oscuras y turbulentas―. No lo creo ―dijo más bien para sí misma que para Oret. Las paredes del cañón se cernían sobre ellos y la capitana espoleó a su íbice.

―¡Deberíamos esperar a nuestra señora de escamas! ¡Detendrá la ofensiva!

La capitana giró en redondo tan súbitamente que Oret casi cayó de la silla cuando se esforzó por frenar a su montura―. Nuestra señora está ocupada con otras cosas. ―Anafenza señaló hacia las montañas que destacaban sobre el lado oriental del cañón―. Por encima del saliente, ¿la ves?

Oret divisó a su señora de escamas, la dragona con la que compartía un vínculo. Su señora había atrapado entre sus titánicos brazos a un dragón más pequeño con cuatro alas. Mientras Oret los observaba, un relámpago surgió de las fauces del engendro. Su señora de escamas retrocedió y el otro dragón huyó volando.

Dragón alatormenta | Ilustración de Svetlin Velinov

―¿Está en peligro? ―preguntó Oret.

―Está ocupada. Nosotros estamos en peligro.

―Entonces, estamos solos.

―No exactamente. ¡Sígueme! ―Y la capitana reanudó el galope.

Oret siguió observando unos instantes a su señora de escamas, que seguía enzarzada en una contienda de poder que él jamás comprendería totalmente. Empezó a oír el estrépito de los caballos que lo seguían y las burlas de sus jinetes, y él también emprendió el galope. Siguió a su capitana, que guio a su íbice por una sinuosa senda que los condujo hacia las profundidades del cañón. Fue difícil seguir su estela, ya que desaparecía en cada curva o cambiaba de dirección repentinamente para lanzarse por los incontables caminos de aquel laberinto. Los llevase hacia donde los llevase, al menos estaba alejándose de los guerreros de Kólagan. Oret había servido a su capitana durante muchos años y jamás la había visto actuar de forma imprudente. Siempre había una estrategia, siempre tenía planes de emergencia que demostraban que había analizado las posibles amenazas y hecho los preparativos adecuados. Y sin embargo, allí se encontraban: su fortaleza había caído, habían roto sus líneas y ahora estaban huyendo por sus vidas ante el grueso de la horda de Kólagan.

Más giros. Más caminos angostos. Poco después, los aullidos de guerra de los Kólagan se dispersaron y se convirtieron en gritos confusos que reverberaban en las paredes del cañón. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Oret. Se percató de cuál era la intención de su capitana. En el mejor de los casos, los Kólagan perderían el rastro a sus presas y pasarían de largo. En el peor, sus fuerzas se habrían dividido para dar con ellos; en los estrechos corredores del cañón, Anafenza y Oret tal vez pudiesen abrirse camino para huir.

La capitana volvió a girar bruscamente hacia una grieta en la pared del cañón. Oret no se percató y pasó de largo, pero luego redujo el ritmo y dio media vuelta. Abrió la boca para llamar a su líder, pero antes de pronunciar palabra alguna, enmudeció al sentir un repentino sabor metálico en la lengua. El aire se tornó seco y un zumbido chisporroteante ahogó cualquier otro ruido, excepto los balidos aterrados del íbice de Oret. Se aferró a las riendas en un intento vano de mantener al animal bajo control.

―¡Capitana! ―gritó Oret, desesperado por encontrarla―. ¡Anafenza! ―Golpeó los flancos de su montura, que salió disparada.

Un estallido surcó el aire en dirección a Oret. Tres pasos después, el íbice se sacudió y se desplomó en pleno galope. Oret cayó con fuerza de la silla y se estampó de bruces contra el suelo. Sintió el sabor de la sangre y se apresuró a cubrirse tras su íbice, que yacía inerte, con una jabalina clavada en el lomo. La electricidad seguía centelleando en el asta, erizando y chamuscando el pelaje alrededor de la herida.

Otro eco reverberó en el cañón. Esta vez se trataba de un grito: el clamor gutural de un cazador que había abatido una presa. Oret avistó a un orco que lo observaba desde una roca que sobresalía en la pared del cañón. A sus espaldas portaba una especie de manto de metal, sujeto en un arnés. Una red de relámpagos recorría el manto, dando la impresión de que el orco poseía unas alas formidables y brillantes, que destacaban contra las oscuras nubes que se arremolinaban en el cielo.

El orco volvió a gritar, pero esta vez para decir algo que Oret logró comprender―. ¡¡GAVAAAR!!

Oret conocía aquel nombre: Gavar, el orco que había liderado la ofensiva contra el Portal de Esteparenosa. Bajo la sombra de los dragones de Kólagan, Gavar había asaltado las murallas, destrozando a sus defensores y ahuyentando a los supervivientes hacia el desierto.

Adalid de la guerra | Ilustración de Raymond Swanland

El grito del guerrero atraería a Gavar para que rematase a los dos últimos soldados de la guarnición.

Sin embargo, el orco no esperó a su líder, sino que saltó sobre Oret.

El humano solo tendría tiempo para ponerse en pie o para desenvainar su espada, pero no ambas cosas. Oret se incorporó y el incursor le cayó encima. Un potente tajo en vertical culminó su grito de guerra, pero Oret logró saltar hacia un lado y el golpe solo le rozó una hombrera. Oret aterrizó con firmeza y, antes de que su atacante pudiese reincorporarse, se abalanzó sobre él con todo el peso de su armadura. Los dos combatientes rodaron por el suelo, envueltos en una nube de polvo y gritos.

El orco se debatió hasta que logró plantar un codo en la garganta de Oret. La sangre se le acumuló en la boca, pero no podía tragarla. En lugar de ello, la escupió a los ojos del orco. Aquello le bastó para liberarse tras un forcejeo, y entonces oyó la voz de su capitana.

―¡Oret, aparta! ―gritó Anafenza.

Era una orden sencilla y Oret la obedeció. Se separó del incursor, pero el orco se negó a retroceder. Anafenza se acercó a ellos envuelta en una brillante luz dorada y blanca, y la arena ondeaba a sus pies como si estuviese viva. La capitana extendió un brazo y la luz se arremolinó alrededor, hasta que salió disparada hacia el orco trazando una espiral. El rayo lo atravesó, extrayéndole algo invisible pero vital para él, y su cuerpo sin vida cayó al suelo.

En cuanto el orco se desplomó, las paredes del cañón volvieron a resonar con el clamor de la guerra. El estruendo de los caballos y los gritos de guerra reverberaban cada vez más alto.

―¿Qué hacemos, capitana?

―Por aquí ―apremió Anafenza, señalando el estrecho sendero que había detrás de ella―. Gavar y su horda llegarán enseguida. Debemos prepararnos.

Los dos iban a pie, corriendo a toda prisa y teniendo cuidado únicamente para no torcerse un tobillo en el inestable suelo rocoso. Oret siguió a Anafenza hasta un recoveco rectangular cercado casi completamente por las paredes del cañón. La única salida era el camino por el que habían llegado.

―No hay por donde huir ―observó Oret.

―Eso también nos favorece ―dijo Anafenza, que empezó a desatarse las botas―. Así les resultará más difícil escapar.

Oret recorrió nerviosamente el perímetro del lugar. Encontró al íbice de Anafenza atado a un árbol pequeño y retorcido, bebiendo agua de un cuenco de ámbar. La humilde planta estaba medio oculta bajo la sombra de la ladera. Oret vio fragmentos de ámbar dispersos alrededor del árbol. Le dio la sensación de que habían estado unidos en el pasado, para formar una serie de recipientes, estatuillas y objetos decorativos. Se arrodilló y recogió un fragmento, que debía de haber pertenecido a un cántaro de compleja factura.

―¿Qué es esto, capitana?

―El ámbar es una sustancia especial, Oret. Los recipientes rotos que tienes a tus pies cumplían dos funciones. Servían para llevar agua, como cualquier otro recipiente, pero al estar hechos de ámbar, la sustancia procedente de los árboles, también podían albergar espíritus.

Oret soltó el fragmento de ámbar como si quemase―. Capitana, por favor, no deberíamos estar aquí.

―Quiero enseñarte algo ―dijo Anafenza, que pasó con tranquilidad junto a él. Se detuvo al lado del árbol y Oret la siguió con cautela. Anafenza le cogió la mano y la posó en el tronco desnudo―. Ahora, fíjate de cerca. ―Oret se inclinó hacia el árbol. Le costaba ver en la oscuridad, pero se percató de que el tronco tenía grabados decenas o incluso cientos de nombres.

―¿Nombres malditos? ―dijo Oret retrocediendo.

―Yo también pensaba eso al principio, pero ahora creo que son otra cosa. Mucha gente hizo un gran esfuerzo por traerlos aquí. El ámbar puede cobijar a los espíritus, pero creo que el árbol es su refugio.

―¿Has estado aquí antes?

―Muchas veces.

Anafenza se agachó junto a la base del tronco y apartó la arena hasta revelar los arcos de las raíces. Se incorporó y posó los pies descalzos en ellas―. Ponte detrás de mí. Vas a ver algo increíble ―le dijo con una sonrisa, la primera que mostró desde el ataque al Portal de Esteparenosa.

―No puedo hacerlo, capitana ―respondió Oret con una sonrisa triste. Su capitana, su prima, iba a morir en aquel lugar. Él también iba a morir allí, pero no se dejaría matar. Oret desenvainó su espada.

Los Kólagan no tardaron en alcanzarlos. Las burlas se reanudaron en cuanto supieron que los dos supervivientes estaban cerca, incluso antes de encontrarlos.

―Espero que tanto huir os haya dejado con fuerzas para luchar. ―La amenaza sonó mientras un orco inmenso se adentró en el recoveco―. Soy Gavar Barzil, destructor de vuestras puertas y azote de vuestras murallas.

Anafenza desenvainó el espadón curvo que portaba a la espalda―. Y puesto que eres Gavar Barzil, destructor de nuestras puertas y azote de nuestras murallas, no saldrás con vida de aquí.

Docenas de guerreros llegaron tras Gavar. Había chamanes entre ellos y empezaron a convocar relámpagos, que empezaron a restallar entre la multitud.

Tranquila como siempre, Anafenza se quitó el yelmo y levantó una mano para tocar una rama nudosa―. Espíritus del árbol, ancestros de mi gente, vuestros descendientes os necesitan. ―Oret estaba seguro de que no era la primera vez que pronunciaba aquellas palabras. Cuando terminó la invocación, el aire en calma del recoveco comenzó a agitarse. El polvo flotó en el aire y los diminutos fragmentos dorados de ámbar se alzaron con él. Por un momento, los guerreros de Kólagan cesaron su griterío.

―Oret, ponte detrás de mí ―dijo Anafenza, aunque apenas era visible en medio del vendaval de polvo. Oret se situó detrás del árbol y se cubrió el rostro lo mejor que pudo.

Empezó a tirar del íbice de Anafenza para ponerlo a cubierto, cuando de pronto vio una especie de siluetas humanas cobrando forma en la polvareda. No tenían cuerpos sólidos, pero algunos parecían vestir armaduras de estilo ancestral. Oret abrió los ojos de par en par.

Espíritus...

Aquella revelación le dejó sin el aliento que le quedaba.

Estaba usando la nigromancia.

Anafenza respiró hondo. Sus pulmones se llenaron de polvo y ámbar y los espíritus se arremolinaron hacia ella, fusionándose con la guerrera hasta que se convirtió en una silueta borrosa de luz ambarina. Dio un paso para bajar de las ramas del árbol, luego dio otro paso y, un instante después, apareció en medio de los Kólagan.

Anafenza se había convertido en una aterradora masa de extremidades espirituales llenas de furia y sed de venganza. La arena y el polvo volaron hacia ella en grandes ráfagas, alimentadas por un torrente incesante de espíritus iracundos que seguían surgiendo del árbol. En medio del tumulto, Oret lograba divisar a Anafenza gracias a los destellos de su espada y los gritos que proferían los Kólagan allá por donde ella avanzaba.

Ni Gavar, ni los chamanes ni el resto de los guerreros tenían la más mínima oportunidad.

Durante la matanza, las nubes tormentosas del cielo empezaron a crecer. Mientras Anafenza daba alcance y abatía a los últimos guerreros de Gavar, los relámpagos iluminaron el cielo, los truenos hicieron temblar el cañón y las nubes vaciaron su contenido. Los dragones de la estirpe de Kólagan descendieron de las alturas.

Tempestad de dragones | Ilustración de Willian Murai

Oret estaba atrapado entre el horror de espíritus y muerte que tenía ante él y los horrores alados que se aproximaban desde arriba.

El dragón que iba en cabeza plegó sus cuatro alas y descendió en picado contra la capitana de Oret, que continuaba envuelta por los espíritus. Anafenza no titubeó ni dio muestras de pánico o temor. Simplemente, miró hacia el cielo y los espíritus que albergaba despegaron hacia las nubes para salir al encuentro del dragón. Se movían como un gran rayo de energía dorada; ante aquel avance inexorable, el dragón trató de cambiar su trayectoria, pero era demasiado tarde y el rayo atravesó escamas, carne y huesos.

Purga radiante | Ilustración de Igor Kieryluk

Oret vio a los espíritus desprendiéndose del rayo para consumir los restos del monstruo, y los demás dragones se dispersaron y regresaron a la seguridad de las nubes.

El polvo y la arena del recoveco volvieron a depositarse en el suelo. Anafenza se desplomó, totalmente exhausta.

Oret tardó un tiempo considerable en darse cuenta de que ya no había ninguna amenaza. Caminó despacio hasta el lugar donde su capitana yacía inmóvil. Respiraba entre estertores; aquel sonido intranquilizó a la par que calmó a Oret. Anafenza tenía los párpados abiertos, pero tenía los ojos en blanco, con aspecto vidrioso.

―¡Anafenza! ―susurró Oret.

Su respiración seguía siendo débil y silbante.

―¡Anafenza! ―volvió a llamarla, agitándola suavemente por el hombro―. ¡Capitana! ―Estaba desesperado por ayudarla. Sin saber qué hacer, comprobó si estaba herida, si había alguna evidencia de daño físico que él pudiese sanar, pero no encontró nada. Aquello no era un corte de espada ni una herida de flecha.

―Oret... ―se oyó un susurro ronco.

Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Oret. Volvió a mirar el rostro de Anafenza y vio que ella también lo observaba a él.

―¿Lo has visto...? ―preguntó ella.

―No hagas esfuerzos, capitana.

―Estoy bien... ―respondió Anafenza, girándose para apoyarse sobre un codo―. De verdad. Solo necesito un momento...

―Capitana, nunca había visto nada así.

―Yo tampoco. Nunca había sentido nada parecido. ―Su voz estaba recobrando las fuerzas y empezó a hablar con normalidad―. Cuántos ancestros, Oret... Y todos unidos por un único propósito: proteger a sus descendientes, a su pueblo. Sin motivos políticos para hacerlo. Sin la intención de obtener el favor de un dragón. Era un sentimiento puro y fuerte.

Una repentina ráfaga de aire agitó la arena y los dos supervivientes sintieron presión en los oídos. Era un batir de alas. Si las nubes no cubriesen el cielo, una inmensa sombra habría oscurecido el recoveco del cañón. Sin embargo, no había sombra alguna, sino una sucesión de restallidos ensordecedores. Su señora de escamas descendió hacia el lugar sin salida y su colosal peso redujo el antiguo árbol a astillas. Y así, el último vestigio de obediencia de Anafenza desapareció.

―Lo ha visto ―dijo ella apretando los dientes. Oret se inclinó ante la dragona, pero Anafenza la miró a los ojos.

―Capitana, ahora no, por favor ―rogó Oret, pero sabía cómo acabaría aquello y estaba seguro de que Anafenza también: el precio por convocar espíritus y practicar la nigromancia era la muerte. Su señora de escamas abriría las fauces y un rayo de luz abrasadora desintegraría a Anafenza hasta que no quedase nada de ella. Ni siquiera su espíritu.

Señora de escamas resistente | Ilustración de Clint Cearley

La dragona echó la cabeza hacia atrás, pero Oret se levantó de un salto y se interpuso entre ella y su capitana.

―Así funcionan las cosas, Oret ―dijo Anafenza―. Apártate, no tengo forma de salvarme. Mi vida está sentenciada por lo que he hecho.

―Mi soberana ―intervino Oret sin quitarse de en medio y doblando una rodilla ante la dragona―, con todo el respeto de uno de vuestros humildes hijos, os ruego que accedáis a una única petición.

Los dragones no se rebajaban a utilizar el idioma de los humanos. Cuando hablaban, sus palabras en dracónico debían pasar primero por los dragonhablantes. Sin embargo, en el cañón no había nadie para ejercer de intérprete, por lo que Oret solo podría comprender la respuesta en función de las acciones de la dragona. Aquella perspectiva lo intranquilizaba enormemente.

―Mi capitana ha practicado la nigromancia ―continuó―. Se trata de una afrenta que debe ser castigada. ―Oret tragó saliva―. Por favor, mi señora de escamas, permitid que sea yo quien la ejecute.

La mirada de la dragona pasó de Oret a Anafenza y luego volvió a fijarse en él. La soberana bajó la cabeza; Oret lo interpretó como una afirmación. Su petición había sido concedida.

Anafenza no hizo gesto alguno con intención de escapar y Oret se permitió quedarse observándola unos instantes. Estaba tranquila, como siempre. Se arrodilló para recibir su castigo y, cuando él se inclinó para recoger el arma de Anafenza, ella le dirigió una sonrisa.

La empuñadura de cuero de la espada de Anafenza estaba cubierta de polvo y resultaba difícil de sujetar.

Anafenza había convocado a los espíritus del árbol para que los protegiesen a ambos. A pesar de los siglos que habían transcurrido, sus ancestros habían encontrado un vínculo con ellos y acudieron para luchar contra los enemigos de su gente. Anafenza también había descubierto dicho vínculo. Su causa era la misma.

―Esto no es el fin ―susurró Oret a su capitana antes de alzar la pesada hoja sobre su cabeza. Momentos después, todo terminó.

―Se impartió justicia ―espetó Taram, escupiendo al fuego―. Ya he escuchado suficiente. Si vais a seguir todo el día hablando de nigromancia, me marcho. ―El soldado se levantó y se alejó hacia la luz tenue de la mañana.

―No lo entiendo ―comentó Ayuf, todavía atónita―. Esos espíritus os salvaron. Ella os salvó a los dos. Y tú la mataste.

―Así es, y me honraron por ello ―respondió Oret―. Un charco de sangre se formó alrededor del cuerpo inerte de mi capitana, y yo me arrodillé ante mi señora de escamas para recibir su don.

Bendición de la escama | Ilustración de Matt Stewart

»Cuando llegué a la ciudad de Kavah, me recibieron como a un héroe ―continuó Oret―. Me ascendieron al rango de capitán de exploradores y me otorgaron el cargo de cartógrafo, y con ello, una vida en el exilio. Aun así, saqué partido a mi condición y mis viajes me condujeron de vuelta al cañón. No quedaba nada del cuerpo de Anafenza; el desierto se ocupó de que fuese así. Pero no regresé allí por aquel motivo. Entre los restos del árbol se encontraban los fragmentos de ámbar que habían transportado a los espíritus de los ancestros hasta aquel lugar. Deposité mis esperanzas en ellos y rebusqué entre la arena para dar con todos los trozos que pude.

»El cartógrafo del comandante Faiso tiene el gran honor de mantener al día los mapas oficiales de nuestros territorios; entre esas cartas, encontré mi propósito. ―Oret apuró el agua que le quedaba―. Tras meses de viajes, llegué a un territorio árido y agrietado. En el horizonte, avisté las ruinas de una fortaleza derruida; sabía que estarían allí. Entre mi posición y la fortaleza había una pequeña colina, en cuya cima crecía un árbol antiguo. Comparé el árbol que vi en la lejanía con la anotación equivalente en mi mapa. Todos los árboles del territorio de Drómoka están indicados en los mapas como señal de la presencia de agua, pero era imposible que las ramas desnudas de aquel árbol proporcionasen esa comodidad a los viajeros. Allí no había nada. Era perfecto.

»Cuando llegué junto al árbol, saqué de mis bártulos todos los fragmentos de ámbar que recogí en el cañón y los diseminé alrededor del tronco, formando un anillo. No sabía si lo estaba haciendo correctamente, pero si el ámbar albergaba en verdad a los espíritus, el de Anafenza tenía que estar en uno de los trozos.

»Aparté la arena de la base del tronco. Con mi cuchillo, tallé su nombre en la madera viva y, cuando terminé, volví a tapar las raíces con arena. Aquel habría de ser el árbol de Anafenza: un árbol que no sería destrozado, ni calcinado, ni arrancado. Habría de ser su refugio.

Anafenza, espíritu del árbol familiar | Ilustración de Ryan Yee

―¡Es increíble! ―exclamó Ayuf.

―Lo mismo digo. No sé si creerme nada de lo que has dicho ―dijo Khurz, el siguiente que se dispuso a marcharse. Antes de irse, hizo una última pregunta―. Entonces, ¿dónde está ese árbol?

―Mi respuesta no te convencerá de que he dicho la verdad ―respondió Oret con una sonrisa―, porque todos los registros de ese árbol han desaparecido de los mapas oficiales.

―Cómo no ―bufó Khurz con enfado―. ¿Y ahora viajas por nuestras tierras para compartir esta historia?

―Piensa lo que quieras. Yo mismo desconfiaba del éxito de mi viaje, hasta que comenzaron a surgir relatos como el de Yeffa. Para Anafenza, lo más importante siempre fue el clan. Incluso en la muerte, su fervor se negó a desvanecerse. Ahora viajo por nuestros territorios para compartir la verdad. Anafenza es, como dijo Yeffa, una guardiana.

Ecos del árbol familiar | Ilustración de Ryan Alexander Lee