新ファイレクシア急襲 メインストーリー第4話:圧倒的な劣勢

エルズペスはコスに追いつこうと足を速め、ふたりは共に瓦礫が散らばるプラットフォームの上を可能な限り急いだ。ナヒリの犠牲は彼女たちを目的に近づけてくれたが、同時にその歩みを明らかに遅らせていた――ケイヤを除いては。瓦礫につまずいたなら、この層の奥深くまで長い落下に見舞われることになる。

純白の空にあいた穴は今も見えた。この場所の完全無欠な白磁にできた醜い傷は、あらゆる色彩のファイレクシア人に沸きかえっていた。それらは急ぎ足で戦いへと向かった。その恐怖に心をかき乱されていないとは誰にも言えなかったが、さしあたってプレインズウォーカーたちの規模はあまりに小さいために注目を集めることはなかった。

頭上で戦うものたちへと、エルズペスは敵意の視線を向けた。待っていなさい、力の限り獰猛に彼女はそう思った。私たちにしたことを後悔させてやります。

奴らは後悔などしない、それはわかっていた。今からすべてが完璧に進んだとしても、不可能とも言える勝利をこの混乱からもぎ取ったとしても、ファイレクシアはミラディンを破壊したことを後悔などしないだろう。物事を後悔するような存在ではない。ファイレクシアはファイレクシアの最善と栄光のために動いており、つまるところそれがすべてなのだ。すべてはひとつとなる、あるいは何も存在などしない。

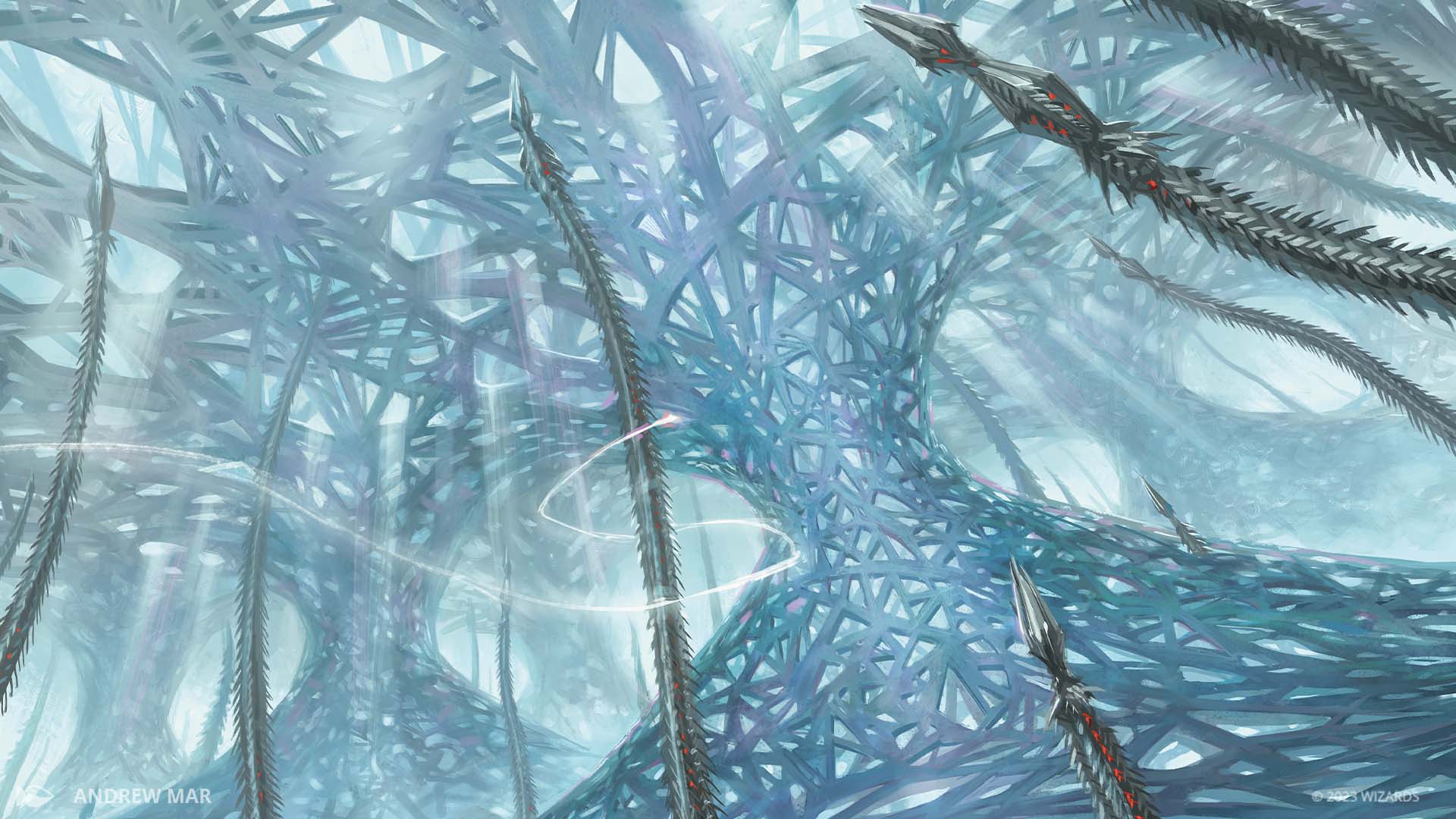

彼女たちが着地した高所の橋は非常に繊細で、シェオルドレッドの闘技場という巨大な物体が落下した衝撃には耐えられないように思えた。橋に順当な耐久力があるのだとしても、自分たちをこの底なしの白い深淵に叩きこんだナヒリの犠牲という凄まじい力は、この場所への到着に更なる重みを課したかのようだった。端から覗きこむと、予想以上に下方までを見ることができた。周囲そこかしこに雪花石膏のプラットフォームが交差し、深紅の腱でできた長い橋で繋がれていた。

ドロス窟の汚れた荒野の後では、この場所はテーロスの白い砂に飛び散った血を思い出させた。清純であるべきものを汚す。コス、メリーラ、そしてゴブリンの技術者たちはミラディンで生まれた。プレインズウォーカーたちは異邦人ではあるが、ここはミラディンであり、ミラディン人の次元であり、ファイレクシアのものではない。ぎらつく油がどれほどそれを変質させようとも。自分たちの故郷にいるというのに場違いな存在に見える、そのようなことはあってはらない。

格子状のプラットフォームから有機的な彫刻のように建築物の塊が立ち並び、そこには規格化された金属の滑らかな曲線と、骨と腱の有機的な粗さが混じっていた。すべてが白と赤の際立つ対照、エリシュ・ノーンの理想に合わせて次元全体が作り変えられていた。まるで恐ろしい夢のように。

明らかに、橋は多数のファイレクシア人が容易に通行できるよう設計されていた。だがそこを進むのはプレインズウォーカーたちだけだった。頭上で荒れ狂う戦いはあまりに遠く、こだまが僅かに漂ってくるだけだった――そこにいるのは自分たちだけだと言えた。代わりにかすかな歌が大気に満ちていた。まるで建築物そのものが、ファイレクシアの恐怖の賛歌をうたいかけているかのように。

「ナヒリはとてつもない犠牲を払ってくれた、俺たちのために」コスが言った。「彼女が選んだ死を称えるため、進み続けなければならない」

「あの人は感染していました」とエルズペス。「終わる直前に、変質している様が見えました。気付いていなかったわけはありません。ですが、何も言わなかった」

「私には明かしてくれました」歩調を早め、メリーラが追いついて言った。「溶鉱炉階層にいた時、治せるかって聞かれました」

「治療は可能だったのですか?」エルズペスが尋ねた。

「可能でした」メリーラは深いため息をついた。「力にはなれるはずでした。ですがファイレクシア病の進行を逆行させるのは、肥沃な土から茨を引き抜くようなものです。おびただしい数の根を張っているんです。一本掘り出したとしても、もう百本がある。既に負わされた傷から身体を修復するとしたら、何日も動けなくなったでしょう。戦力外にならざるを得なかったと思います」

「それを、時間の無駄だと悟ったのですね。私たちにそのような余裕はないと」エルズペスが言った。

喋りながら、彼女たちはどうにかケイヤに追いついていた。彼女は振り返り、その会話を聞き、そして尋ねた。「ジェイスにもそういう治療はできる?」

「もし、彼が治療をさせてくれるなら」メリーラはそう返答した。

ケイヤは振り返った。ジェイスは言葉なく歩き続けており、酒杯が入った袋はその腰に弾んでいた。彼の腕の傷は変質していた――火傷の中に、ワイヤーと明るい色の金属が輝いていた。残る肉はむき出しになって濡れ、繊維質のケーブルへと変化する中で黒化していた。

「させてくれるとは思えません」弱気な声でメリーラは答えた。

『それなら、ご自分で思うより俺のことをよく知ってるってことです』ジェイスの声が脳裏に響いた。他の者たちよりも精神感応に慣れていないメリーラは、驚きの表情を浮かべた。『俺の未来についての議論を聞いていなかったとでも思いますか? ヴラスカさんを失った今、俺の命を救うために皆を危険にさらす気はありません。そこまでの重荷を背負う気はありません』

「ありがとう、まだ一緒にいてくれて。ジェイス」ケイヤがそう言った。

『今のところは』ジェイスは重々しく返答した。その心の声も再び黙り、彼は進み続けることに全力を傾けた。

「ナヒリ殿の物語を、そこに彼女が記した結末を称えよう。これを勝利で終えることで」魁渡のすぐ後を進みながら、タイヴァーが言った。「大いなる犠牲には大いなる物語を」

「俺は、あの人が死んだことを願うだけです」と魁渡。

唖然とし、エルズペスが振り返った。「どういうことですか」

細身のプレインズウォーカーは肩をすくめ、肩の上の狸がその動きに跳ねた。「おわかりかと思いますが、ナヒリさんは俺たちの中でも恐らく最強ですよね」

「ええ」エルズペスはゆっくりと返答した。

「あの人はすごく長いこと旅をしてきて、思うに俺たちの誰も敵わないでしょう」魁渡は続けた。「二人がかりでなら敵うかもしれません。ですが一対一で、あれほどの純粋な力には。俺は負けるでしょうし、エルズペスさんも。戦場で敵としてのナヒリさんに対峙したくはありません。あの人は俺たちが進み続けられるような選択をしてくれたんです、自分を救えるかもしれない人と離れ離れになるのだとしても。俺が願うのは、ナヒリさんの犠牲が犠牲として終わって、守ろうとした相手に敵対するようなことがなければいい――ってことです」

「時に、仲間の死を悲しむ方がまだましということもある。彼らと戦う覚悟をするよりは」今一度、タイヴァーの声は沈んだ。

それは不安な考えであり、エルズペスも引きずりたくなかった――それは避けがたいとは知っていても。瓦礫の中に死体は見つからなかった。ナヒリは自分たちのために犠牲となったが、変わり果てた姿で戻ってくるかもしれないのだ。疲れを知らぬ敵となって。

「ええ。それは最悪」とケイヤ。「ごめんこうむりたいわ」

「この場所で、綺麗な幻想を抱くのはやめた方がいいでしょうね」魁渡は肩をすくめた。「物事をあるがままに見ないなら、傷つく羽目になるだけです」

「ん、あれは一体何?」ケイヤが尋ねた。彼女は道の中央で立ち止まり、口をぽかんと開けて見つめた。彼女たちの遥か下から、ひとつの動かない巨体がそびえ立っていた。

その頭部は雫型の白い金属を逆さにした形状で、顔の中心を割るように空白の眼窩がひとつ座していた。まるで何かもっと大きなものがやって来てその目をくり抜いたかのように。細長い身体は丸められ、ごく一般的な体型との類似点を見つけるのはほとんど不可能だった。それは昆虫でも爬虫類でもなく、人型生物でもなく、何らかの予想可能な計画に沿って構築されたものでもなかった。そのすべてに白と赤の色彩が与えられ、風景にほぼ完全に溶け込んでいた。ケイヤが指摘するまで、エルズペスはそれを記念建造物のひとつだと思っていた。

「エリシュ・ノーンは自分の所有物だと思うものを手放そうとはしない」コスが陰気に言った。「あの法務官はお気に入りを――最もよく仕えた者か、最も熱心に戦った者を――骨にして保存している。骨に変えて美麗聖堂に付け加えるんだ」彼はその彫像を指さした。「だが気をつける必要はある。ああいう構築物が動き出して、近づきすぎたミラディン人を殺す様を見たことがある」

つまりそれはひとつの彫像かもしれないが、近づいたならすぐにでも襲いかかっている一体のファイレクシア人かもしれないのだ。それは橋のそばに置かれ、不気味な脅威として立っていた。エルズペスは顔をしかめ、剣の柄を握りしめた。

「もっと安全な橋へ移動できませんか?」魁渡が尋ねた。

「エリシュ・ノーンの祭壇を目指すなら、それはできない」とコス。「そこからマイコシンスの庭へ行ける。そしてそこから種子中枢へ。エリシュ・ノーンの次元壊しが植えられている場所だ。俺たちが向かわねばならないのはそこだ」

「私は未だ理解できないのだ、その女がいかにして世界樹を、例えまがい物であろうとも植えてのけたのか」タイヴァーが言った。美麗聖堂の広がりは普段の彼の確固とした声から風格を幾らか奪い、弱らせているようだった。

いや、全員を弱らせていた。ファイレクシアの威容の下、彼らは矮小な存在となっていた。

タイヴァーは続けた。「世界樹は星界そのものの中に伸び、カルドハイムの各領界を繋いでいる。現実の内と外、両方に存在している。何者かがいかにしてか種を盗んだとしても、それは芽吹いた際にこの次元を二つに裂いてしまっただろう。そうなっていないのは奇跡であり、恐怖だ」

「俺たちも、そのようなものは見たこともなかった」コスが言った。「多くの者は未だ見ていない。その樹に辿り着いて、生きて戻ってきた斥候はメリーラだけだ」

「それというのも、私は感染しないからです」とメリーラ。「私とともにマイコシンスの庭へ向かい、そこから出られるほど長く生き伸びた者も皆、帰りつくまでに屈しました。ノーンの樹は種子中枢の下部に植えられており、そこにカーンさんが幽閉されています。あの樹は恐ろしいものです。タイヴァーさんの言う通り――あれを見たなら、次元がふたつに割れるのではと考えてしまいます。根は深く張られ、枝はマイコシンスの庭まで貫くのではと思うくらいに高く伸びています」彼女は顔をしかめた。「それを見ているうちに、水の中にあるものを見ているような感覚に襲われます。枝のすべてが奇妙に歪んで見え、何かがおかしいとわかるのです」

「領界路だ」とタイヴァー。「いかにしてか、その女は存在すら許されないその樹の枝に領界路を作り上げているのだろう」彼は睨みつけた。最初はただ目の前を、そして近くにそびえる動かない巨体を。「滅ぼさねばならない」

「そのためにここに来たのだから」ケイヤがそう言い、コスを見た。「このまま進むの?」

「戦いになるのであれば、戦う。エリシュ・ノーンの祭壇は遠くない」彼は他のどれよりも高く、他のどれよりも華麗なひとつの建物を指さした。それはぎらつく白と暴力的な赤の城塞のように空へと伸び、有機的であると同時に機械的でもあった。近寄りがたく厳粛なその様は、ある意味美しいといえた。ひとつに統一されたファイレクシアの記念碑。

それを長く見つめ続けたなら目が痛むように思えた。エルズペスは剣の柄を握る手に力を込め、頷いた。「進み続けましょう」

彼女たちは再び歩きだし、橋を渡り始めた時よりも固まって進んだ。ケイヤは今もジェイスとは距離をとっていたが、酒杯を差し出させるために彼が何を言ったにせよ、もはや公然と彼に苦い顔を向けはしなかった。

巨体は動かなかった。一行は難なくその空ろな視線の下を通過し、橋の終点に固まる建築物へと向かった。ケイヤは瓦礫を迂回するのではなく幽体化して通過し、先頭を進み続けた。その足跡に紫色のエネルギーがかすかな斑点として残った。

コスとエルズペス、ミラディン人たちがそれに続いた。彼らのすぐ後を魁渡が、そしてタイヴァーが追い、最後尾をジェイスが酒杯とともに務めた。タイヴァーはしばしば背後を振り返り、やがて言った。「ジェイス殿、急いでくれたまえ。私たちは貴方を失いたくはないのだ」

「いや、失いはしないだろうさ」ジェイスの声色は笑えない皮肉を帯びていた。「俺がいなきゃ多元宇宙は救えないだろ」

祭壇へと続く扉は大きく開かれていた。存在するはずのない、あらゆるものを貪る獣の恐るべき大口。それはまるで生と死の中間で凍らされたかのように、静止した建築物であると同時に石化した屍のように見えた。それを見つめるエルズペスの腕に鳥肌が走った。それでも彼女たちは進み続け、注意深く気を張りつめながら、無人の正面広間に入った。

「今まさに、罠に踏み入っている気がしてならないな」タイヴァーの声は抑えられていた。この空間への敬意からではなく、注目されたくないという極めて現実的な欲求から。凍り付いたファイレクシア人たちが壁に散りばめられていた――エリシュ・ノーンの最もお気に入りの臣民たち。

「それは多分、私たちが罠に踏み入っているからでしょうね」とケイヤ。「まず地表で散り散りにされて、次にヴラスカが生きていて、ジェイスに悲鳴を届けられるほど長く持ちこたえているってわかった。アジャニが向こう側にいる以上、こっちの作戦を予想できてるはずよ。彼は私たちをすごくよく知ってるもの。アジャニを利用して私たちに対抗する。あなたたちから聞く感じ、エリシュ・ノーンはだいぶ賢いようね」

「賢いのは確かですが、何もかもを知っているというわけではありません」メリーラが言った。「彼女の軍勢は反乱に気を逸らされています。進み続けねばなりません」

一行は静かなその建物の奥深くへと進み、動かぬ死体でできた柱を、ツタのような腱の筋と恐ろしいほど人間のそれに見える歯がずらりと飾られた壁を、そして更におびただしい数のファイレクシア製の悪夢を通過していった。美麗聖堂に果てはなく、そのすべてを見ることになるのではと思えた。

美麗聖堂からマイコシンスの庭へと下るらせん階段は、エリシュ・ノーンの玉座の間の真下から伸びていた。それもまた無防備であり、罠にはまりに行くのではという疑念が強まるにつれ、プレインズウォーカーたちは身を寄せ合った。タイヴァーは空壁地の金属片を指でいじり、自らの身体を硬く弾力のある素材へと転換すべき瞬間に備えた。いざという時に備えて魔力を蓄えておくのは、思った以上に忍耐力を要した――この場所では、ずっと武装したままでいたかった。

自分たちは全員が英雄、恐るべき敵と戦うための大いなる盟友同士であり、自分自身の物語が彼らの側へと至ったことは計り知れない喜びだった。物語の中では、失うものが大きいほど続く勝利も大きい。だがファイレクシアと未来の重圧に、今それを思い出すのは難しかった。

階段の終点は、輝く青い金属でできたプラットフォームだった――直下の球層へと伸びた、美麗聖堂の小片。彼らが下ってきた階段は背後で一本の閉じた柱となって遠い天井へと伸びていた。

その柱の上半分、美麗聖堂に接する部分は白色の金属だった。だが地面に近づくにつれそれは鋼のような青みがかった灰色に変化し、でこぼこした奇妙な表面構造を成していった。ケイヤは瞬きをし、その表面に触れようとするかのように手を掲げた。

「駄目です」鋭い声でメリーラが言った。ケイヤははっと彼女を見て手を下ろした。メリーラは少し力を抜いて説明した。「マイコシンスです。ファイレクシアはここから私たちの次元を掌握していきました。ミラディンの中心を侵略し、感染性の胞子を私たちのすべてに降り注がせ、流したのです」

ケイヤは再び柱を一瞥し、そしてコスと爆破部隊に近寄った。「それを知れて良かったわ」

「済まないが、メリーラ殿。ここには樹など影も形もないのだが」タイヴァーが言った。

ジェイスがうめき声を発した。

一行はすぐさま振り返った。ジェイスは腹部を押さえ、金属の「血管」が身体組織を支配しようと悶えて皮膚の裂け目が広がった。彼はかろうじて背筋を伸ばし、両目をかすかな青色に輝かせた。全員の脳裏に声が響いた。

『種子中枢へ行くとメリーラは言った。もっと深くへ行かないといけない』

「もっと深く」とコス。「ああ。エリシュ・ノーンは種子中枢への立ち入りを禁じている」

「ですがまだ方法はあります」とメリーラ。「エリシュ・ノーンはこの方のように固形物を通過することはできません」彼女は親指でケイヤを示した。「入り口へ辿り着きさえすればいいのです。そして通り抜ける」

プレインズウォーカーたちは金属が編み込まれた風景を見渡し、繊細なマイコシンスの中に列を作った。背後のひとつ以外に、建造物はなかった。

「どちらへ向かうのですか?」エルズペスが尋ねた。

「こちらです」メリーラはそう言い、でこぼこの地面を歩き出した。

仲間たちも続いた。マイコシンスの柱に触れないよう注意深く、不意討ちを避けるために寄り集まって。彼女は内臓を模倣するようにより合わされた菌糸の塊へと皆を導いた。まるで何か巨大な獣の内臓がくり抜かれ、ここに放置されたかのようだった。

メリーラはその塊を示した。「種子中枢への入り口です。触れたものを例外なく感染させます。思うにエリシュ・ノーンは、ここに辿り着けるほど強靭なミラディン人は完成に相応しいとみなしているのでしょう。幸運にも、私にはファイレクシア病への耐性があります――ぎらつく油ですら、私には長く固着してはいられません」

彼女がその塊に近づくとそれは揺れ動き、脈打ち、うねる触手に縁取られた恐ろしい穴が開いた。その先は暗闇だった。イソギンチャクの怪物を装ったような入り口。触手が伸ばされ、撫でるようにメリーラに触れ、ぎらつく油の光沢を後に残した。彼女はそれを拭いながら皆へと振り返った。

コスが顔をしかめた。「メリーラ、俺たちのほとんどはお前のような耐性はない。地面を吹き飛ばさなきゃならないだろうな」

「何でそんな騒がしいことをするんですか? ここまで見つからなかったのに」と魁渡。「他に下へ行く方法はないんですか?」

「私ができるかもしれない」タイヴァーが言い、空壁地の金属片を掲げた。「あの闘技場で、魁渡殿は私の背中についたファイレクシアの油を身体に入り込む前に取り除いてくれた。もし彼が油を素早く取り除けるのであれば、私の魔法を皆へ広げて種子中枢へ向かうことができる。だが速やかに通り抜けねばならない。これほどの大人数を変化させるというのは、私ですら長くはもたない芸当だ。だがある程度の防護をくれるだろう――魁渡殿が役割を果たせるだけの」

「俺はできる。けどその金属は俺の念動力を妨害してくるし、かなりの頭痛に見舞われるんだけどな」魁渡はその言葉とともに構えた。

メリーラは眉をひそめた。「試すことは可能だと思います。どのように作用するのですか?」

「その前に少し」とタイヴァー。「私の魔法に覆われている間、皆の魔法は使用できなくなるだろう。つまり、速やかに移動しなければならないということだ」

魁渡は不安を感じたようだった。「魔法が使えないなら、俺はどうやって油を取り除けばいいんだ?」

「数秒であれば、飲んできた光素が守ってくれるだろう」とコス。「俺たちもそのくらいは耐えられる」

魁渡は頷いた。一行はタイヴァーの周囲に集まり、その男は深呼吸をした。成長する緑の匂いが辺りにうねり、マイコシンスの油ぎった菌類の匂いを切り裂いた。それがカルドハイムの大気の匂いだとわかったのはケイヤだけだった。タイヴァーの皮膚に金属が広がっていった。最初はゆっくりと、そして次第に速度を上げ、やがて彼の身体は空壁地の金属でできた彫像となった。

その金属は広がり続け、難なく全員を覆った。彼らの中で最後に変化を終えたのはジェイスであり、まるで腕の傷がその過程に抵抗しているようだった。ファイレクシアは一瞬たりとて、手にしたものの掌握を諦めたくなどないかのように。

処置が完了すると、タイヴァーは片手を挙げて言った。「行こう」

撫でつける触手の塊に、彼らは一団となって入った。それらは硬化した皮膚をかすめて油の跡を残したが、攻撃はしてこなかった。前方には狭い通路が伸び、一本の橋と思しききものに繋がる開けた空間で終わっていた。タイヴァーの魔法が切れる前に通路を抜けようと、彼らは急いだ。

そして目の前に広がったのは、全員が見慣れてしまったファイレクシアの恐ろしい風景ではなく、生命力と活力をもつ何かだった。そしてファイレクシアの風景以上に恐ろしいことに、それは成長しつつあった。タイヴァーは魁渡を見た。魁渡が頷き、タイヴァーは魔法を解いた。

空壁地の金属が溶け去り、今一度露わになった全員の皮膚がぎらつく油に濡れた。魁渡は肩を回し、すると油が彼らの全員の身体から浮かび上がり、ひとつの球へと凝集した。それは橋の下へと落ちていった。

「ありがとう」とケイヤ。「タイヴァー、いい技だった――タイヴァー?」

返答はなかった。タイヴァーは遠くの何かを見つめており、橋へと踏み出した。目を見開き、青ざめた顔で。

ケイヤが振り返ると、その先にファイレクシアの世界樹があった。次元壊しが。

それは明らかにエリシュ・ノーンが植え、育て、腐敗させたものだった。幹は上層で見てきた白磁の金属、その根元が地表を割ってできた裂け目には鮮やかで苦痛を伴うような赤色が輝いていた。それは樹液ではなくぎらつく油を流していた。地表には奇妙な影が動いており、困惑したケイヤは顔を上げて見た。このありえない樹の最高部、梢近くの宙に、白く長い長方形をした何かが幾つも浮いていた。久遠の闇へと届くそれらの枝は、歪んで見える彼方へと一部が消えていた。

「侵略船だ」コスが苦々しく言った。「ほとんど準備を終えている」

「これはカルドハイムの魂そのものの悪用だ」とタイヴァー。「汚らわしいものだとはわかっている、だがこれは……

まるで世界のすべてが息を止めているかのように、大気は不気味に静止していた。遥か上空、高く伸ばされた枝の中で白光が弾けて消え、不気味なほどに整った格子模様を空の上に広げた。

「急がなければ」ジェイスが言った。

彼らは駆けた。マイコシンスの庭と新ファイレクシアの核を繋ぐ橋は、底なしの穴の上に張られた細い一本の線だった。橋の終点にはもつれた根の中、暗い入り口が開いていた。プレインズウォーカーたちがそこに辿り着く直前、空が再び閃いた。この時は更に眩しかった、まるで上空で太陽が爆発したかのように。

破壊的なその爆発はぎらつく虹色の歪みで大気を満たし、久遠の闇の眩しい不可能性がそれに続いた。ジェイスはうめき声をあげた。エルズペスはつまずき、橋から落ちかけたところでコスの手が彼女の肩を掴んで引き戻した。

ケイヤは感情を失って見上げるだけだった。「間に合わなかった」

「ケイヤさん――」魁渡が言った。

彼女ははっと振り向き、魁渡を見つめた。「私たちがしてきたことは何もならなかった。この世界樹は多元宇宙に繋がった。エリシュ・ノーンは久遠の闇に行くことができる。私たちは失敗したのよ」

「カルドハイムの心を、多元宇宙を破壊する武器にはさせたくはない」とタイヴァー。「これを滅ぼすために、まだ全力を尽くすことはできる」

「急ごう」ジェイスが息を切らした。「急がないと」だが彼は数歩進んだところでよろめき、地面に倒れ込んだ。

「タイヴァー」コスが声をかけた。

タイヴァーは頷いた。彼は空壁地の金属片を波打たせながらジェイスへと近づき、相手を両腕に抱え上げた。一行は共に進み続け、その入り口の暗闇へと入った。

入り口は樹の中の空洞へ、より合わされた根が取り囲むドーム状の巨大な空間へと続いていた。その部屋からは暗い通路が何本も伸びており、中でも彼らの前方にまっすぐ伸びる太いそれが本道であるように見えた。その空間の中央、低い台座の上に、カーンの姿があった。

その偉大な銀のゴーレムは分解され、解剖され、台の上に広げられていた。そして何よりも恐ろしいことに、足音に彼は顔を向けてしわがれ声を発した。「皆さん、来るべきではありませんでした。ここは皆さんの目的に適う場所ではありません」

「カーン!」コスとエルズペスが駆け寄り、だが触れる直前で止まってその損傷具合を見つめた。

「何をされたのですか?」エルズペスが尋ねた。

「見てわかりませんか?彼らは自分たちの『機械の父』を捨てたのですよ」カーンはかぶりを振った。それが彼に可能な動きのすべてであるようだった。「急ぐのです。侵略はまだ始まったばかりです。救うことのできる次元がまだあるでしょう。ですがせめて……

「別の酒杯を作りました」エルズペスが言った。「まだ、これを終わらせることはできます」

カーンは言葉を切った。考えているのは明白だった。「根源へと辿り着き、それを爆発させる必要があるでしょう」

「ですが――」メリーラが言いかけ、だがコスの鋭い視線を受けて止めた。

「可能であれば、私がその任を受けるのですが」とカーン。「そもそも、私に課せられるべきものであったはずです。皆さんは自由に故郷へ戻り、来たるものからそれらを守るべきです」

「けど、あなたはできないでしょう」とケイヤ。「動くことすら」

「私はもう手遅れです」とカーン。

「貴方だけじゃない」ジェイスがそう言い、タイヴァーの胸を押した。床に降ろされると、ジェイスはカーンに近づいて腕の傷から広がるものを見せた。「俺ももう手遅れです。だから俺に、ファイレクシアから多元宇宙を守らせて下さい」

彼は足を引きずりながら、部屋の反対側に開いた通路の入り口へと向かっていった。気詰まりな一瞬の沈黙の後、タイヴァーとケイヤが追いかけた。

メリーラはカーンの傍へ移動すると膝をつき、ぎらつく油を拭い取ると彼をもっと楽な体勢に動かしてやろうとした。コスと爆破部隊はカーンを取り囲んで広がり、拘束から彼を解放するための爆薬を設置しにかかった。エルズペスは通路の前で立ち止まり、プレインズウォーカーたちを追うこともカーンに手を貸すこともせず、ただ彼へと振り返った。

「私も行くべきだと思います。ジェイスさん達には私が必要でしょう。ですが、ここにいて欲しいですか?」彼女はそう尋ねた。

「はいと言いたいです、私自身の我儘から。ですが言えません」カーンは声を軋ませた。「皆さんがこの次元を再び目にすることなどないと思っておりました。本当に申し訳ありません。私たちと共に皆さんを死なせたくなどありませんでした」

「私自身の選択です、カーン」

「ご友人と共に行き、この次元から脱出するのです。最後の抵抗にもっと適した場所を見つけるのです」

「いいえ。もう逃げはしません」

カーンは溜息をついた。その声は明らかに消耗していた。

「俺とメリーラはここに留まって爆薬の設置を手伝い、カーンが解放されたなら元の姿に戻れるよう力を貸す」コスが言った。「行け」

「その必要などなければ良かったのですが」

「大丈夫です」メリーラが笑みを浮かべてみせた。「思ったよりもずっと遠くまでたどり着けましたから」

「きっとすぐに戻ります」エルズペスはそう言い、通路に踏み入ると根源へと向かっていった。

最後の橋は長く、白地に赤を浴びせられていた。

あまりに多くの友人たちが死した、あるいは失われた。アジャニの心は歪められ、ファイレクシアに吸収された今、その身体は決して死なない運命にあった。カーンは修復が困難なほどの損傷を受けた。エルズペスの怒りはとてつもなく大きく、そしてそれがとても新しいものであることがひどく苦痛だった。これまで、ありえないほど沢山のものを失ってきた。自分自身の存在そのものが切り開かれた古傷であるかのように感じた。何よりも大きく、癒えることもないような傷。

エルズペスは駆けだした。

橋の半ばで彼女は追いつき、エリシュ・ノーンの祭壇の恐ろしい複製へと近づいた。それはファイレクシア人の骨化した死体ではなく、次元壊しの根を編み上げてできていた。とはいえその目的が同じであるのは明白だった。それは目を刺すと同時に心を欺き、エルズペスは自分が思う以上にそれを嫌悪した。

ジェイスの具合は回復していた。エルズペスが加わると彼は視線を向け、小さく頷いて歓迎を示し、何も言わなかった。美麗聖堂は沈黙していたが、この場所には活気があった。大気には耳触りな声の奇怪なコーラスが響いていた。それらは重なり合い、不協和音ではなく不完全な声部からなるひとつの調和を形成していた。

「ファイレクシア人は音を合わせられるの?」ケイヤが息を切らした。

大気には静電気が揺らぎ、霊気の鋭い味がした。幹に近づくにつれ、頭上で根の天井が大きく開いていった。タペストリーのように編まれた細い根をたどると、世界樹そのものの巨体を見上げることができた。それは久遠の闇へ開いた裂け目へとねじれながら入り込み、もやの先に他の次元の姿がひらめいた。上部の枝はタイヴァーが「領界路」と呼んだエネルギーを帯びていた。彼らの位置から、白い長方形をした侵略船を樹へと繋ぐ長い舷門が見えた。ファイレクシア人たちがそこを行き交い、多元宇宙への襲撃準備を進めていた。

侵略船が吐き出す煙は赤い色をしていた。血の赤、感染の赤。

「一体幾つあるの?」ケイヤが疑問を発した。「無数、ですね」静かな恐怖とともに魁渡が答えた。

「奴らは、俺たちにふさわしいと思ったものだけを見せていたんだ」ジェイスが言った。白色の侵略船団は頂点の枝へと向かっていった。収穫を待つ恐怖の果実。「ここでずっと、本当の戦いを準備していたんだ」

背後の橋で、規則正しく定かな足音が聞こえた。彼らは武器に手をかけながら振り返った。ジェイスだけは酒杯を掴んで半歩後ずさり、来たる戦いから離れた。

そこに、まるで昼下がりの公園で約束でもしていたかのように落ち着いて歩いてきたのは、アジャニとティボルトだった。だがその姿はプレインズウォーカーたちが知るものではなかった。アジャニは身体から直接生成されたような赤と白の金属鎧をまとっていた。それは美麗聖堂の面影を宿しており、彼がエリシュ・ノーンの生物の一体であることを示していた。彼は巨大な双頭の斧を持ち、その刃はエルズペスへの敬意を表して裏返されていた。

自身の導師が最大の敵の衣装をまとった姿を見て、エルズペスの喉に胆汁が湧き上がった。だがそれよりも更に苦々しさを感じたのは、彼女の姿を見てその顔に広がった笑みに対してだった。「ようこそ」彼はかつてと変わらない声で呼びかけた。「エルズペス、よく来てくれた。また会えて嬉しく思う。生き残って、私の仲間になってくれるのは嬉しいことだ」

「仲間になるために来たのではありません」彼女は吐き捨てるように言い、身体の前に剣を構えて手に力を込めた。「貴方を止めるために来たのです」

「何故そのようなことを?」純粋な興味とともにアジャニは尋ねた。「これでいつまでも一緒にいられるのだ。完璧に、かつ調和して。もはや違いも、争いも、苦痛もない。ここが君の故郷となる。私たちはずっと求めていた安らぎを得られる。すべてがひとつになる」

「お断りします」

アジャニの隣に立つティボルトは、むき出しの腱の束で繋がれた骨板と棘の悪夢へと変貌していた。顔面に残された肉が浮かべるにやにや笑いが、かろうじてそれを彼だと認識させていた。元から二又に分かれていたその尾は今やその根元から裂け、先端の物騒な針から彼の背後の根の道へとぎらつく油を滴らせていた。

「カルドハイムでも貴様は怪物だった。ようやく相応しい外見になったようだな」タイヴァーは驚くほど冷静だった。

「怖がるべき時もわからない、ちっちゃくてお馬鹿な王子様よ」ティボルトは嘲った。「あんたはいつだって、オレの手で死ぬ運命なんだよ」

「魁渡殿、皆を目的地へ連れて行くのだ」ティボルトから目を離さず、タイヴァーが言った。「エルズペス殿と私がこの害獣を片付ける」

「タイヴァー……」

「行きたまえ」振り返らず、そのエルフは言い放った。「これらの戦いは私たちの勝利という結末を運命づけられている。スカルドは今日の私たちの抵抗を歌うだろう、だがそのためには誰かが生き延びてそれを伝えねばならない。行け」

「君がそう言うなら」悲しく苦しい別れに手を振ると、魁渡はもたつくジェイスへと腕を貸し、奥から伸びる通路へと彼を導いていった。悔やむ視線を最後にひとつ向け、ケイヤも続いた。変わり果てた敵をエルズペスとタイヴァーに任せ、三人は去った。

「宜しい。さて」礼節すら漂わせながら、タイヴァーが言った。「始めようか?」

アジャニが吼え、エルズペスへと飛びかかった。ティボルトがタイヴァーへと突撃し、英雄は空壁地の金属を皮膚に波打たせた。戦いが始まった。

ほどなくして、叫び声が続いた。