鉄面皮

前回の物語:指し手

悪しきドラゴンのプレインズウォーカー、ニコル・ボーラスの策謀を暴くべくゲートウォッチはアモンケット次元を訪れた。だが彼らが目にしたのは、情け深い神々に見守られて繁栄を極める文明だった。ギデオン・ジュラはこの世界へと多くの疑問を持ったままではあるが、その心と興味は神の存在に捕われかかっている。

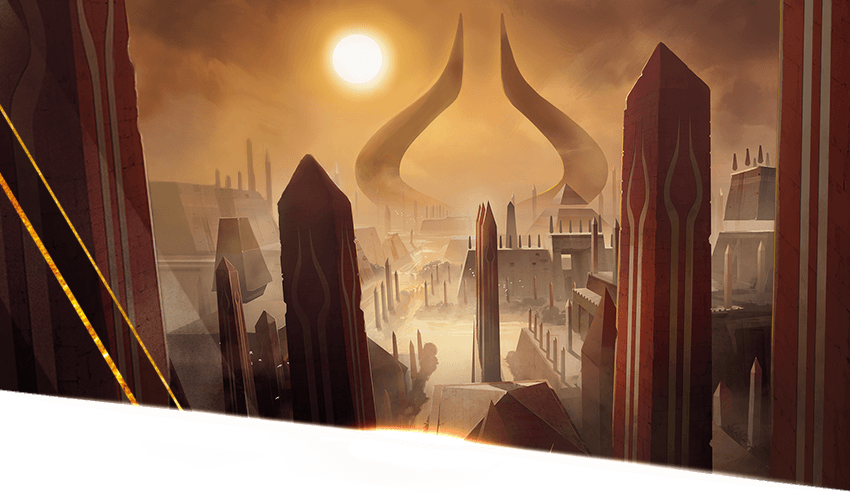

オケチラ様の背後を、私は静かに歩いていた。神は滑るように私の前を進み、石灰岩の道に足音が鳴っては消え、その存在から発せられる静穏のオーラは触れそうなほどだった。頭上の二つの太陽の容赦ない光は神の耳の先端を輝かせ、進むごとに柔らかな光の斑がひらめいて、ナクタムンを作り上げるきらめく建造物や華々しい碑に映し出されている。

私達が通過すると、目にするよりも先にオケチラ様の存在を感じて人々は顔を向けた。彼らが頭を垂れ、崇敬の笑みを向けるさまに私は驚嘆し、そして神が会釈を返す様に息をのんだ。意図された聞き手の耳にだけ届く、柔らかな囁きの言葉が低く響き渡る。その全能存在を前にした群衆に服従はなく、畏怖もなかった。神が人々に話すのではなく神が人々と話す。その凝視は鋭くも温かく、安心と激励をくれた。

一人の子供が駆け寄り、神のローブに恐る恐る手を触れた。神は立ち止まり、葦のように身体を曲げると一本の巨大な指でその子の黒髪を撫でた。私が見つめる中、その子は何かを呟いた。顔を布地にほとんど埋め、何らかの心配や恐怖からその額に皺を寄せていた。オケチラ様は微笑んだ、晴れやかに優しく。少年は顔を上げ、目を合わせ、すると心配は融け去って笑みと決意の頷きへと変わった。その子は背を向けて友人らのもとへと駆け、受け取った言葉を興奮の囁きの中に伝え、彼らは額を突き合わせ背中を叩き合った。

これこそが、あるべき姿。

それでも、チャンドラの不信とニッサの好奇心は私の心を痛めた。彼女らの用心深さは正しい――この世界はニコル・ボーラスのものであり、今その姿はなくとも、あらゆるものにその存在感を残している。遠くの巨大な双角を一瞥した。近くの建物越しに見える、地平線を汚してそびえ立つ影。オケチラ様の後を進みながらも、会話の断片が耳に届いた。そして時折王神についての言及――「かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の英雄たらんことを」――が漂う。都市全体に、印象的だが同時に気にかかる厳格さと構造があった。偉業と栄光の中に、不自然さと違和感が漂っていた。

だが、ここには神々がいる……私はかぶりを振った。自分で堂々巡りの思考に陥っている。

考えこんで足取りが遅くなっていたことに気付き、私は前を見た。オケチラ様は歩みを止めて立ち、振り返っていた。私は追い付こうと軽く駆け出した。走り出すと馴染みない重みが胸に跳ね、手は首に下げられた金と青のカルトーシュに触れた。『其方の旅路は試練から始まる』とオケチラ様は仰っていた。

角を曲がると、人々でごった返す広場があった。男性も女性も、エイヴンもジャッカルも、数は少ないがナーガとミノタウルスも、全員が長く低い卓を囲んで飲み、騒いでいた。その間をおびただしい数の選定された者が行き交い、目もくらむような豪勢な食事が山と盛られた大皿を運んでいた。その修練者全員が三片のカルトーシュを持っていることに私は気が付いた。

『次の試練へ挑む前の宴だ』

オケチラ様を見上げると、その青色の瞳と目が合った。

「この一門の者らは野望の試練へと備えている」 オケチラ様の目は瞬かず、それでいてその視線には威圧ではなく和らぎがあった。「真に試練へと乗り込みたいのであれば、ここから始めるがよかろう」

私は了承に頭を垂れた。オケチラ様は微笑み、頷きを返し、そして私達はその修練者らへと近づいた。彼らはオケチラ様に気付き、多くが頷きもしくは崇敬に膝をつき、古い友人に会ったような笑みを浮かべた。一人の若者が席から立ち上がり、神の姿を見て、その言葉なき招きに応じると笑みを浮かべながら駆けてきた。

「ようこそ、キテオンさん! ター一門のデジェルと申します」 その若者は私の両肩に手を置き、目を合わせて明るく笑み、両頬に口付けをした。どう返したら良いか、私は少々まごついた。

「ギデオンと呼んで下さい、その方が楽ですから」

デジェルは片腕を外し、疑念とともに身をのり出した。「ですが、あなたの心の名は?」

一瞬。「ずいぶん長いこと、ギデオンです」

「では今夜は?」

オケチラ様の暖かさが傍らまで届き、私は悩み顔をしかめた。「私もよくわかりません」

デジェルは笑った。「それは謎ですね。謎は好きです」

『キテオンよ、この試練へ挑むのです』

見上げると、既にオケチラ様の姿はなかった。デジェルは更に笑みを広げてかぶりを振った。「オケチラ様の動きにはいつも驚かされます。黄金色の揺らめき、王神様御自身からの陽光――かの御方が疾く帰還されんことを」

「そして我等は蓋世の英雄たらんことを」 私は口にした、反射的な返答よりもわずかに遅く。だがデジェルは気付かなかったようで、私をその宴へと導いた。

「オケチラ様御自ら連れてきたというのであれば、貴方は特別に違いありません。それも本当にありがたい時に! まさに昨日、一人減ってしまったんです」 私の腕を掴んだデジェルの手がわずかにひるみ、私は彼の表情を探った。だがその大きな笑み以外のものは何もなかった。「共にバントゥ神の試練へ挑んで頂けるのでしたら、貴方には私達一門が均衡を取り戻す力があるという事なのでしょう」

そして何も言わず、デジェルは私の腕を掴んだまま私の目の前で片脚を突き出し、もう片手で私を押しやった。私はよろめいたが反射的に体勢を整え、腕を振り払うと同時に彼の胸に片手を当て、突き返した。私達は対峙し、しばし睨みあった。彼は片手を挙げて短く手招きをした。

ゆっくりと私の顔にも笑みが広がった。

しばし私達は突風のごとく拳を交わした。デジェルは先程見せた陽気な態度からは思いもよらない力と集中で戦い、彼の格闘術を見極めるよりも早く私は仰向けになっていた。あの大きな笑みがデジェルの顔に再び広がり、私は声をあげて笑った。あまりに長いこと、機械巨人やサンドワームばかりを叩いては切ってきた。拳と拳で戦うのは久しぶりだった。

デジェルは私の手を引いて立たせた。「良いですね。もっと強くなれますよ。来て下さい」

デジェルは宴の中へ私を連れ、盛大に並べられた肉や他の食べ物を示した。様々なゲームが遊ばれていた――マンカラ、セネト、ロナス神の名を冠した遊戯。修練者らは冷やかし、歓声を上げ、賭けをしては時に友好的な格闘戦に発展していた。「これほどの宴の席は久しぶりです」私はテーロスを、故郷を、若い頃を思い出してデジェルへと言った。

デジェルは頷いた。「これは本当に稀な歓待ですよ。他の神々は試練までほとんど絶え間ない訓練を要求しますが、バントゥ神はただ『備えよ』とだけ」 彼は私の目を見つめた。「ですが無論、人生とは究極的には試練への訓練と準備なのですが。やがて来る王神様の帰還への」

「かの御方が疾く帰還されんことを」 私は呟いた。

「そして我等は蓋世の英雄たらんことを」 デジェルの重々しさは消えた。「ですが来て下さい。私達一門に加わるのであれば、皆に紹介しなければいけませんから!」

その言葉とともに、デジェルは私をとある小集団へと連れてきた。彼らは溢れかえる果物の皿で一杯の低い卓を囲んでいた。名前が紹介されたが、覚えるのが追い付かなかった――ネイト、デディ、そのミノタウルスの名前はどう発音するのだろう――そしてデジェルは結束の試練での出来事へと素早く話題を移し、各人がいかにしてその成功に貢献したかを語った。「セタとバセタの素早さのお陰でした。他の皆がオベリスクを防衛している間に、二人が駆けてオケチラ様の矢を回収してくれたのです。」 デジェルは並んで座る、明らかに双子のジャッカルを示した。黒い毛皮の下で鋭い笑みがひらめいた。

「アンタの一門はどう試練を通過したの?」 ナーガの女性、カマトが舌を閃かせて尋ねた。

「私は……」 何かが私に告げた、「通過していない」という返答は良く受け入れられはしないだろうと。私は座る修練者らを見つめた。全員が三片のカルトーシュを身に着けていた。図案はそれぞれ異なりながらも長さと複雑さは同じだった。

「言わなくても構いません」 デジェルが助け舟を出してくれた。「すみません、カマトは率直すぎて。私達は成功してきて、全ての一門が損失無しに試練を通過してきたのではないと時々忘れてしまいます。彼女の言葉は鋭いのです、戦いでの刃と同じように」

「あんたがハイドラなら話は別だけどな」 誰かが呟き、全員が笑い声を上げた。カマトは感情を害したようで発言者を探そうとしたが、そこかしこで陽気な騒ぎが起こっていた。

私はデジェルを見た。「損失」

デジェルは頷いた。その顔にはまだ笑みがあった。「多くの一門が試練を通過する中で著しく人数を減らし、他の一門と統合されます。安心して下さい、貴方だけではありません。ですが私達、ター一門は結成からずっとそのままです、一人を除いて。一人、ええ、貴方の前にいた一人ですが」 デジェルはほとんど言葉を切らず、だが他の者らがわずかに視線を背けたことに私は気付いた。

「勿論、斃れた仲間全員を喜んで迎えるさ。王神様が帰還されたら元通りに帰ってくるのだからね」 一人の女性が割って入った。

「かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の英雄たらんことを!」 斉唱が一門の全員から咆哮として上がった。

「無論ケーシの言う通り、ですが来て下さい! ありがたいことに、紹介しなければいけないのはここの煽り上手だけではありませんから」 デジェルは再び私を連れ出した。曲がりくねって広場を進みながら、背後で彼の仲間が偽りの反論を叫んでいた。

歩きながらも、今得た情報を繋ぎ合わせようと私の心ははやった。私自身、この次元で死者が自然に蘇る様を目撃した。だがデジェルが言った死者の帰還は響きが異なっていた。元通りに帰ってくる、と。それは真なのか――そもそも、そんなことがありうるのだろうか?

デジェルは私を考えにふけらせてはくれなかった。群集から少し離れて立つ、別の修練者の一団へと私達は近づいた。

「こちらメリス、イミ、ヘプティスです」 デジェルは三人組を示した。「この人は……ギデオンさん。野望の試練へ挑むにあたって、私達一門に加わる予定だ」

三人は歓迎に頷き、彼ら全員の年若さにまたも私は気付かずにいられなかった。メリスは十六にも満たないように見え――それでも、その両目は何か秘密の微笑みを、その外見を越えた年齢と知恵を、ほろ苦く物悲しい何かを湛えていた。その隣、イミは見たところ晴れやかで背丈はメリスよりもわずかに高く、多くの者と同じく黒髪を肩の長さに揃えながら、だがそれは比類なくその美を輝かせていた。二人は寄り添って立ち、その繋がれた手は二人が交わす視線と謎めいた笑みを説明していた。ヘプティスの表情は読み難かった――それは主に私がエイヴンの表情を読むことに慣れていないためなのだが。彼は落ち着いた優雅さをまとい、翼はその背に小奇麗に畳まれていた。

「メリスのお陰で、知識の試練を通過したようなものです」 デジェルは大きく身振りをしたが、メリスは既にかぶりを振っていた。

「デジェルと皆がいなければ考える余裕も時間も、つまり成功もありませんでした」

デジェルは微笑んでメリスの肩を軽く叩いた。「メリス、次は野望の試練だ。謙遜ではないよ。私達全員、君の敏捷性と信念がなければ最後の幻影を破れなかっただろう」

メリスは返答しようとして――その時背後が騒がしくなり、全員が注目した。

振り返ると、一人の女性が咆哮ともにミノタウルスを持ち上げ、地面に転がした。取り囲む修練者らは歓声を上げ、何人かは不満そうに装身具や宝石を他へ手渡した。

「そして、あれがタウスレト。我らが最高の戦士の一人です」 その女性が次の挑戦者を求めて群集へと叫ぶ中、デジェルは誇らしい笑みで言った。

「あれに敵うのはあなただけだ」 メリスが評した。デジェルは否定しようとしたが、メリスはそれを遮った。「デジェル、謙遜ではなく野望でしょう」

デジェルは笑みを広げた。メリスは無関心そうにうなずいた。「ええ。あなたと、あるいはサムトか」

即座に、震えがこの一団に降りた。デジェルはうつむいた。ヘプティスとイミは顔をそむけ、その沈黙の中に全員の身体が緊張した。

「欠けた者の名を口にするな」 デジェルはメリスを睨み付けた。その彼は、驚いたことに、睨み返した。

「君が言わないなら僕が言います。もしこの人が僕らの姉さんの代わりになるのなら、サムトが果たしていた役割を知らなければいけないでしょう」 メリスはその視線を私に定めた。「この人はあの双子ジャッカルより速い、僕達の最速の走者の代わりになるんですか? 君と技術と強さで匹敵する戦士なんですか、一体のマンティコアを実質一人で倒せるくらいの。サムトが活力の試練でやってくれたように――」

「欠けた者の話はするな」 一瞬でデジェルは踏み込み、その手でメリスのカルトーシュを掴んで引いた。その顔は激しく歪んでいた。イミとヘプティス、そして私は止めようとしたが、メリスが片手を挙げたので引き下がった。

私は注意深く言葉を選んだ。「メリス、私は誰の代わりになるつもりもありません。それはできません。私にできることだけです。そしてデジェル、貴方の喪失を悼みます。メリスはきっと、その人の死を異なるように受け止めているのでしょう、だからこそ――」

「ギデオンさん、私達の一門に加わるようにとのことでしたが、オケチラ様はどうやら私達の状況については話されていなかったようですね」 デジェルは私を見つめ、その両目には疑念があった。そして彼は溜息をついてメリスを放した。「済まない、メリス。ちょっと感情的になってしまった。君はよく正しいことを言ってくれる。今回もそうだ。ギデオンさんには説明をするべきだろうな」

メリスは頷いて再び私を見た。濃茶色の瞳が私のそれを覗きこんだ。「サムトは死んではいません。堕ちたんです。彼女自身がそう選択しました」

私の混乱は顔に出ていたに違いない。「造反者になったのです」 デジェルが付け加えた。他の皆はその言葉にひるんだ。

「……そうでしたか」 私は言った、全くわからないという事実を隠そうとしながら。

「これを言うだけでも、まだ心苦しいんです」 陰気な苛立ちとともにデジェルは言い放ち、私達から少し離れた。

「彼女があんな異説に堕ちた理由はわかりません」 メリスがそっと続けた。「ですが事実です。それゆえに、除名されました。彼女を失って、僕ら一門は目に見えて弱体化しただけでなく――彼女とデジェルは親友でした、評定の儀式よりも前、小さな子供だった頃からです」

私はメリス、イミ、ヘプティスを見た。君達はまだ子供だ。

「デジェルは彼女の除名を最も厳しく受け止めています」 イミが口を開いた。その声は穏やかで宥めるようで、熱に融ける蜂蜜のようだった。「死んだ方がましだったでしょう――例え不名誉な死であっても。造反者に来世の場はないのですから」 彼女は低い副陽を見た。それは遠くの巨大な双角のすぐ傍に浮かんでいた。「そして栄光の時はもうすぐです。刻はまもなく訪れます」

一つの記憶が心に跳ねた。混み合った街路、人々を押しのけて駆けてくる若い女性。兵士らに追われながら叫んでいた。『神々も、刻も、欺瞞なのよ!』

「それは……つい最近の事ですね」 私はイミを、メリスを見た、二人はそっけない頷きをくれた。「私もその人を見た……と思います」

デジェルが手を振った。「もういいでしょう。この話は終わりにしましょう」

反論しようとしたその時、修練者全員が不意に静まった。長い影が広場に降り、黒衣をまとった人々に両脇を挟まれて、巨大な姿が私達へと向かってきた。午後遅くの赤い光を背負うその黒い影を見上げ、空の低くに燃える大型の太陽に私は目を狭めた。そして目にしたのは、間違いなくまた別の神――高くそびえる人の身体、巨大で恐るべき鰐の頭部、その長い鼻面は鋭い笑みに歪められていた。神はそこに立って目の前の全員を見渡し、片手には巨大な杖を持って、黒いローブがその堂々とした姿を飾っていた。神が近づいてくると、神性のオーラが私を押し流した。だが私の胸に動いたものはオケチラ様のような暖かさと平穏の響きではなく、矜持と力のうねりを喚起するものだった。

修練者の誰一人として、オケチラ様の時のように頭を垂れていないことに私は気付いた――そうではなく背筋を伸ばし、肩を引き、誇らしく熱心に神の注目を集めたがっていた。私の隣で、ヘプティスが羽根を鳴らして呟いた。「これは……珍しい。前にバントゥ様をナクタムンの通りで見たのはいつだ?」

イミはかぶりを振った。「刻が近づいているからに違いない」

低い息音がうねり、音量を増し、やがてそれは広場に響くバントゥ神の声だとわかった。

「時は僅か」 軋む声だった。今や、広場のあらゆる顔が神へと向けられていた。「我が好意を享受する機会は、全員にはない。我が試練に挑むに値する者は?」

集う修練者から声が弾けた、自分達の力を叫ぶ咆哮が。バントゥ神は笑みを広げた。

「強者のみが勝利を手にするであろう。だが強さとは学ぶもの」 狭めた目が騒々しい修練者らを見渡した。「強く生まれくる者などおらぬ」

私は心に豪胆さがうねるのを感じた。そして大胆にも踏み出して、騒音に負けじと叫んだ。「神々であっても?」

人々の声は途切れ、驚愕と呟きが続いて弾けた。多くの目が私に向けられるのを感じたが、私は視線をバントゥ神の黒い瞳に定めていた。巨大な頭が傾げられ、目が私に瞬きをした――一つの瞼、続いてもう一つの。一本一本が船ほどもある象牙色の牙を露わにし、神は笑い声を上げた。ぞっとするような息音が私の腹に響いた。

「何という鉄面皮よ」

神は広場の修練者全員へと、軋む声で呼びかけた。「私であっても、かつての私より強い。なぜならば、そう願ったからに他ならぬ」 感嘆と肯定の呟きがその言葉に応えた。

バントゥ神は手を掲げ、その指が私を示した。沈黙が降りた。

「キテオン・イオラ」

名を呼ばれ、脊髄に震えが一つ走った。神はしばしその手を私へ向けていたが、やがてゆっくりと指をデジェルの一門の全員へと動かしては名を呼んだ。二十人全員が呼ばれると、神はゆっくりと身体の脇へと手を下ろした。それですらもはっきりとした目的とともに。

「ター一門の修練者らよ。次に我が試練へ挑むのは其方らだ」

その言葉とともにバントゥ神は踵を返した。しんとしたその静寂の中、侍臣らも共に立ち去った。

私は息を吐き、止めていたことに初めて気が付いた。デジェルの一門の皆が近づき、歓声を上げて感謝と称賛をくれた。デジェルは私の隣にやって来て、慎重な笑みがその顔によぎった。

「オケチラ様の仰る通り、貴方に加わって頂いて正解だったようです」 その言葉とともに、彼は私の手を掴んで宙に掲げた。周囲で、彼の――私の――門友の歓声が轟いて広場に跳ねた。更なる饗宴へと連れて行かれながら、私は他門の修練者らが向ける不機嫌な顔や嫉妬の視線に気が付かざるを得なかった。

思うに、野望の試練はもう始まっているのだろう。副陽が発する奇妙で不可解な赤い輝きの下、笑いさざめきと物語と宴に霞みながら夜は過ぎ、だがその思考はずっと離れなかった。

誰もがほとんど眠れなかった。その朝、大型の太陽が昇ると、バントゥ神の侍臣らが私達を碑へと案内した――外観は神の姿を抱く巨大なピラミッド。その建築物に感嘆する余裕もなく、ひとたび中に入ると私達は侍臣から簡素な武器を手渡され、ただちにその碑の中心部深くへと連れて行かれた。目が回り迷うような一連の廊下を過ぎ、私達は広い部屋に出た。そこは床そのものが発していると思しき奇妙な黄金色の光に照らされていた。

侍臣らが説明した。試練を通過するには、碑の中を通って頂上へ向かわねばならない。そこではバントゥ神が待っている――だが長くは待っていない。「バントゥ様は怠惰な嘆願者を待つほど忍耐強くはありません」 冷たく無感情に、一人の侍臣が言った。それとともに彼らは私達が来た通路へと引き返し、その背後で石壁がせり上がった。私は壁が道を閉ざしたのを見ただけでなく、全く予想していなかったことに、それが始まりだった。

私達は振り返って部屋の中を見た。最初の障害はとても率直なものらしかった。汚水の巨大な池が私達と先の部屋とを隔てていた。その汚水を渡る何らかの方法を探してデジェルとメリスが部屋を調べる中、他の修練者らは急ぎ防衛的な陣形をとった。すぐに、池の中央近くの水面から、一本の把手が飛び出しているのをメリスが発見した。

「デディ、調べてくれ」 デジェルが言った。躊躇なくデディは進み出てサンダルを脱ぎ、ぬかるみに足を踏み入れた。彼がゆっくりと進む中、デジェルは私の疑問の表情を認めると小声で説明した。「デディは一番の長身で、かつ力は弱い方でもあります。彼にとっては、容易く目立って価値を示す機会なんです」

私達はデディが苦労して中心へ向かうのを見つめていた。粘りつく汚水は部分的に彼の首まで達していた。一門の何人かは待ちながらもその遅さに不平をこぼし、だがデディが辿り着いて把手を回すと、鎖を長く繋げた橋が淀みからゆっくりと上がった。彼は引き返そうとし、数人が激励を叫んだ。その間にデジェルは私達を橋へ向かわせた。

橋を渡りはじめたその時、デディの悲鳴が宙を切り裂いた。

黒い液体が泡立ち渦巻きはじめ、当初私は、汚水にいる何かの生物がデディを攻撃しているのだと思った。私達は橋の上を駆けて近づき、修練者二人が手を伸ばして彼を引き上げようとした――だがその瞬間、壁沿いの仕切りが勢いよく開いて更なる汚水が部屋へ流れ込んだ。池の水位は異様な速度で上昇をはじめ、屈んでいた修練者二人は飛びのき、手を引いた。汚水が触れた腕は焼け付くように赤くただれていた。恐怖とともに見つめる中、デディは必死に私達へと手を伸ばし――そして皮膚と肉がその上腕から溶けて落ち、骨をさらけ出した。彼の悲鳴は苦痛と恐怖が入り混じったものとなり、皆は橋を渡るよう私を急かした。更なる汚水が部屋を満たしながら、池から溢れて橋の鎖を腐食しつつあった。私達は残った距離を通路へと跳び、その瞬間に橋は切れ、片側から壊れて汚水へと沈んでいった。私は転がって出口を過ぎ、そして分厚い石扉が背後で閉じられてデディの悲鳴と嘆願は無情に断ち切られた。

私は石扉の前に立ち尽くし、動けなかった。

十九人。

その壁に触れようとしたが、デジェルが私の手を止めた。「進みましょう」 彼はそう言った。既に一門の皆は狭い廊下を進んでいた。

私は彼を睨みつけた。「だが彼はまだ生きて――」

「野望に退却は必要ない」 先頭のタウスレトが怒鳴った。「居残ることはあいつを侮辱するようなものだ」

「デディは栄光ある死を迎えたのです。来世で、彼の犠牲に感謝しましょう」 デジェルは私を押しやって追い越し、すぐに私だけが扉の前に残された。

栄光ある死だと? 私は歯を食いしばった。デディの死に素晴らしいと感じられる所は何もなかった。

私達は押し黙って進んだ。厳めしい表情、陰鬱な雰囲気。彼らはここまで、試練で仲間を失ったことはなかった……私はそれを思い出した。それが今、ここで、最初の数分で……

神々は何を試している? 何故オケチラ様は私をこの試練に?

私達はまた別の部屋に入った。幅は広く天井は低く、結構な長さで伸びていた。部屋は平坦で特徴はなく、ただ中央近くには奇妙な黒い生物がうずくまっていた。「アムムトだ」 イミが囁き、他の皆は慌てて武器を抜いた。

「アムムトとは?」 尋ねると、デジェルは信じられないというように私を見た。

「魂食らいの悪魔です。殺すことは不可能と言っていいでしょう。できれば、こちらに気付いていないのであれば――」

合図を聞いたように、その生物は顔を上げて私達を見つめた。遠くから見ると、それは巨大なライオンのような姿で――だがその頭部は鰐の鼻面と口になっていた。バントの巨大なライオンと比較しても優に三倍はあった。重い足音を響かせ、丸く赤い瞳がその分厚い頭蓋の中で輝いた。

デジェルは悪態をつき、直ちに即興の計画を告げた。焦る理由は痛々しいほどに明白だった。アムムトがその体格に見合わない凄まじい速度で私達へ向かってきていた。私達は散開し、射手が矢を放ち、その間に仲間らは部屋を突っ切るべく駆けた。

怪物と正面対決はせず、私達は二人か三人の組になって先を目指した。数組がアムムトを攪乱し混乱させ、その間に他の組が駆ける。アムムトはネイトとタウスレトを追い回し、その間にメリスとイミが通過した。そして射手二人がアムムトの注意を十分に引きつける間、その二人は見た所唯一の出口である先の通路へと駆けた。無秩序状態の中、誰を追うべきかを定められずにアムムトは一門の間を駆けた。

頷き、デジェルと私は走り出した。そして出口が近づいた頃、ぞっとする音に私は振り返った。二人組が追い詰められ、そして力強い咀嚼とともにアムムトは片方をその顎でとらえた。彼女の悲鳴が部屋に響き、血が石に散る湿った音が続いた。もう一人は友を諦め、慌てて逃げ出した。

デジェルが止めるのを聞かず、私は二人へと駆けた。またも悲鳴が響き、そしてアムムトの咀嚼に断ち切られた。ふらつくような血と臓物の匂いが部屋を漂った。

十八人。

アムムトは犠牲者に夢中になっているらしく、他は眼中になかった。皆は過ぎていった。一声とともに私は駆け、スーラを放ってその悪魔へと切りかかった。驚いたことにその刃は通用せず、分厚い表皮に弾かれて赤々しい鞭跡を残したに過ぎなかった。その怪物は振り返って私へと吼え、開いた大口から血と唾が飛散した。それは巨大な前脚を払い、私の胸に直撃した。私は壁に飛ばされてしこたま叩きつけられた。よろめきながら立ち上がり、目の前にちらつく星を振り払うと、アムムトの低い唸り声が私の頭蓋に満ちた。

術に集中し、黄金色の波が私の身体に駆けた――ぎりぎりの所だった。アムムトは稲妻のような速度で襲いかかり、その顎は残像を描いた。私は両腕を挙げ、その歯が当たり、盾を貫けずに黄金の火花が散った。私は足を踏みしめ、壁へと投げつけようと引いた。

動かなかった。

私は力の限り抵抗し、だがアムムトは噛み続けた――そして優勢になり始めた。アムムトが引く力に抵抗しきれず、私の両足は石の上を滑りだした。断固とした万力のような力で、その顎は私の腕を噛み続けた。私の皮膚は黄金の光で揺れ、その貫く歯から守られていた。だが私も自力ではその凄まじい掌握から逃げられなかった。

狼狽が心の端に忍び寄り、打開策を求めて私は焦った。これに打ち勝つことはできない。確かにこれは私の防御を突破はできないが、人ひとりを鮮やかな二口で貪る様を私は見た。私のスーラはこの表皮に歯が立たない。打つ手はないと思われた。足が床の上を滑り、アムムトは首を曲げて私を壁へと投げつけた。石にひびが入る音が背骨に反響し、またもアムムトが迫った。私の身体は石に叩きつけられ、息が吐き出された。頭がふらつき、眩暈に襲われた。私は歯を食いしばった。もしも他に、この顎を逃れる方法が無いのだとしたら……

大きな金切り声が部屋を切り裂き、そして突風がアムムトに叩きつけられた。傷よりも驚きからその怪物は離れ、私は転がった。急ぎ立ち上がると、また別の突風が私をかすめ過ぎた。最後に通過したヘプティスが、両手を挙げて詠唱を呟きながら向かってきた。

「走れ! 今だ!」 ヘプティスは私を貫く凝視で見つめ、切り裂く風をもう一発放った。アムムトは抵抗に吼えた。

「あれと一人では――」 その抵抗は暗い霞に断ち切られた。アムムトは私を無視してヘプティスへと襲いかかった。そのエイヴンは翼を広げて舞い上がり、かろうじてアムムトをやり過ごした。

「行け、この馬鹿!」 ヘプティスの翼が荒々しく羽ばたき、彼は更に高く飛び上がった。アムムトは再びの攻撃のために踵を返し、私は背を向けて先の通路へと駆け出した。

一連の策が心にひらめいた。もし通路がアムムトにとって狭すぎるなら、ヘプティスは単純に私達に合流して次の挑戦へ向かうことができる。そうでない場合、私は留まって――

鳥の悲鳴と歯が肉を切り裂く音が私の考えを断ち切った。

振り返ると、アムムトがありえない高さから落ちようとするのが見えた。それは力強い跳躍でヘプティスの片翼をとらえていた。アムムトの歯が骨と腱を切り、それは地面を揺るがす轟音とともに着地し、二噛みで獲物を飲み込んだ。血が奔流のように流れ落ち、ヘプティスはよろめいて落下した。アムムトはゆっくりと近寄り、その獲物を味わいはじめた。

十七人。

心が凍り付き、不信に漂う中、私の足は反射的に動いていた。その部屋を出て廊下へ入るのを、私はわずかに抵抗した。どうにかデジェルへ追い付くと、彼はぼんやりと暗い中に立って、一門の半分程とともに前方を見ていた。

「刃の振り子です」 デジェルがそう言い、初めて私は奇妙な風切り音に気が付いた。その通路は暗く、明かりはなく、だが背後の部屋からの淡い光にかろうじて何かが等間隔にひらめくのが僅かに見えた。「通路は狭くなっています。すぐに一度に一人しか通れなくなります。最初の数人はもう渡りましたが、一人通過するたびに刃は速くなっています」

「デジェル、ヘプティスが死んだ。私達は――」

デジェルは私の腕を掴み、言葉を遮った。「どうしてしまったんですか?」 その穏やかな指揮官という仮面は不意に壊れ、怒りがその表情に渦巻いていた。「貴方は前の試練で一門全員を失ったのでしょう、それでも各人の栄光ある死を悲劇ととらえている。勇敢に救出へ向かっているつもりかもしれませんが、それは一門の犠牲と勇気を侮辱して貶めているだけです!」

私は言葉を失った。他の修練者を見たが、通路の影は彼らの表情を隠していた。

デジェルは私を押しやり、仲間達の名を続けて叫んだ。一人また一人、彼は皆を通路へと送り出した。揺れる刃の間を通ってそれぞれが駆けていく中、デジェルはその速度に基づいて走者を呼んでいるのだと私は気が付いた。彼も、名を呼ばれた者も、躊躇も疑問も思考の余地もなく――デジェルは皆の能力を心から把握していた。

私は深呼吸をし、落ち着こうとした。

ギデオン、お前は余所者だ。物事は異なる、死も異なる。私はかぶりを振った。善悪の判断は後にしろ。

だが前方で刃が揺れる拍子に合わせ、ヘプティスが落下する映像が何度も心によぎった。

私は修練者らが刃へと駆けていくのを見つめていた。すぐに、デジェルと双子ジャッカルのセタとバセタ、そして私だけが残された。私達は黙って立ち、刃が猛烈な速度で空を切る音だけが通路に響いていた。

……その音だけが。私は不意に理解した、アムムトの音が止んだのを。急ぎ振り返ると、背後の部屋は見たところ無人で、ただわずかな血の汚れが床にあるだけだった。

デジェルも気付いていた。「行きましょう、さあ」 彼は私へと頷いた――まさしくアムムトが身体を詰まらせながら角を曲がり、咆哮しながら狭い通路を近づいてきていた。通路は両肩がその石壁にこすれるほどの幅で、だがそれは顎を鳴らしながら必死に私達を追ってきていた。

そしてデジェルの合図でバセタが通路を駆け、片割れが続いた。二人は通路の幾らかを通過し――そしてはぐれた刃にセタが黒と赤の臓物を散らし、血の重い金属臭が私達へと弾けた。

十六人。

勇気か無視か、はたまた純粋な意志の力によってかバセタは駆け続け、通路を進む仲間に合流した。だが今や刃はありえない速度で揺れていた。デジェルはコペシュの剣を抜き、近づくアムムトへと最後の抵抗をすべく構えた。私は深呼吸をし、身体に黄金の光を波立たせ、刃へと踏み出した。

最初の一本が私を叩き、砕けながらも私を壁へと突き飛ばし、石と刃の破片がそこかしこに飛び散った。デジェルは屈んで振り返り、僅かな間私を見つめ――そしてアムムトが顎を鳴らして近づく中、私の後を駆けた。逆側へ渡り終えた頃には身体じゅうが打ち身になったようで、デジェルは壊れた金属片から幾つもの切り傷を負っていた。一門の皆は珍しいことに、既に賢明にも私達の先、続く部屋へと入っていた。

私は膝をつき、だがデジェルが隣に来て私を立たせて歩きだした。部屋の中央へ駆けながら、彼は苦しい息とともに言った。

「あんなことをする人は初めて見ました、魔道士でも戦士でも」 彼は私を一瞥した。その表情にはずしりと疑念があった。

「恩恵であり、呪いでもある」 暗い記憶が私を噛んだ。デジェルはかぶりを振った。

「あなたは今もまだ謎だ。楽しい謎かどうかは、わからなくなりました」

私は反応しようとしたが、この部屋についての発見をメリスが既に説明していた。

「……表の扉を開けるには、この柱の上に四人が立つ必要があります」 メリスは周囲の四つの台座を示し、そして困ったように首を横にふった。「ですが思うに、それは同時に何か……宜しくないものを解放してしまうでしょう。そして扉を開けたままにしておくには、柱の上に留まっていないといけないようです」

「アムムトが来ている、そして通路を抜けてくるだろう。ギデオンが刃の罠を……無力にしたために」 デジェルは私を見て、そしてアムムトがじりじりと近づいてくる咆哮と摩擦音へと顔を向けた。

わずかな躊躇、そして四人の修練者が柱へと歩きだした。だがデジェルが一人の手を掴んだ。「マシカ、君はタウスレトと代われ」

デジェルが名指しした二人は顔を見合わせ、躊躇いながらも頷いた。タウスレトは私達に加わり、マシカは柱へと向かった。

私は尋ねた。「何故代えたんだ?」

デジェルは顔を歪めた。「タウスレトは残った者の中でも最強の一人です。この先に何があるかわからない、ですのでタウスレトを失うよりはマシカの方が傷は浅くすみます」

「残らせてくれ」 私は四人を見た。「私なら――」

「あなたに野望はあるのですか?」 デジェルはその言葉を言い放った。「三人のために戦いを引き伸ばして命を投げ出して、可能な限り高みへ上るためにあなたを必要とするであろう皆を見捨てるのですか?」 デジェルは怒りと憤慨を入り混じらせながら私を睨み付けた。「全員がわかっているんです、試練には代価が必要なことも、自分達の限界と可能性も、兄弟姉妹の強さも弱さも。来世で最良の地位を得るために昇るんです。そして、来たる挑戦のためには間違いなくあなたが必要になるんです」

デジェルは柱へ上ろうとする四人へと振り返った。「兄弟姉妹よ。来世で会おう」

四人は互いに顔を見合わせ、そして一斉にそれぞれの柱へと昇った。すぐに柱は床まで沈みはじめ、部屋の反対側にある壮大な扉が開いた。だが同時に、壁沿いの幾つもの巨大な仕切り板がゆっくりと移動し、石をこする音とともに恐ろしい獣の影と姿が見えた。背後では、アムムトが鳴らす顎の先端が通路から見えた。それは石の破片を飛ばしながら、身体を押し込むように進んできていた。

残る私達は出口へと駆けた。先の部屋へ入ろうとした時に振り返ると、四人が柱を下りて武器を抜く姿が見えた。即座に巨大な石扉が横に滑って閉じはじめ、私の躊躇を、彼らがあるいはまだ合流できるのではという愚かな希望を断った。私達は四人の姿が消えるのを見つめていた。アムムトが彼らへ突進し、怪物の影が部屋の隅をそっと進んでいた。

私達は皆ち立尽くし、しばし息を整えた。

そして背を向け、先へと進んだ。

十二人。

数時間後、私達はついにピラミッドの頂上に達そうとしていた。その部屋は最大かつ最も豪奢で、あらゆる壁面が無数の青銅細工で輝き照らされていた。バントゥ神自らが玉座に待ち、その存在へと続く一連の階段から侍臣らとともに私達を見下ろしていた。その背後には巨大な扉が三つ、金属とアモンケットの謎めいた文字で封じられ、揺れる火明かりにぎらついていた。澄んだ水の池が、バントゥ神の玉座へ続く階段と私達を隔てていた。それは試練の最初の挑戦を冷たい震えとともに思い出させた。

今や九人まで減っていた。とても多くの部屋が、それぞれ何人かを残していくよう設計されていた。私達は幾つかの部屋を打ち負かし、無事に通過した。だが部屋に打ち負かされた方が多く、最大限の努力と能力を駆使しても生命を奪われた。バントゥ神の前に立つ私達は、とても勝ち誇ってなどいなかった。メリスは吐き気をこらえ、目を血走らせ、腕の噛み傷から血を流していた。まさに最後の部屋では、肉食スカラベが壁から溢れ出してきた。私達は出口へと続くありえないほど高い壁に張り付いていたが、イミは手がかりを失って落下し、貪り食われてしまった。メリスは彼女へ手を伸ばしたが、引き上げられたのはその腕だけだった。

デジェルは彼を引きずってここまで連れてきた。

「まだ待たせる気か」 バントゥ神は不愉快そうに囁いた。

私達がついた安堵の溜息は、今自分達がいる空ろな部屋を見て断ち切られた。武器の棚、澄んだ水の池。近づいて見ると、黒くしなやかな姿が水面に波を立てていた。「水蛇だ。毒がある」 カマトが私の視線に気付いて言った。

池の中を見ると、水中に一本の橋が伸びていた。それは私達の所からバントゥ神が座す台座へと伸びていた。だがその橋に続く道の代わりに、一揃いの秤があった。痛々しく満ちる沈黙の後、デジェルが口を開いた。「偉大なるバントゥ様、私達は貴女の試練を未だ完遂していないのでしょうか? 貴女様の好意を得るためには、更に何をすれば宜しいのですか?」

巨大な爬虫類の顔がその二重の瞼を瞬かせ、秤を指し示した。「通過するには、代価を払うべし」

「代価とは?」 私は尋ねた。

長い象牙色の牙が見えた。「心臓を一つ」

「私達全員のですか? それは――」とデジェル。

「一人に一つ」

私は息をのんだ、一門の皆はそれぞれ互いを見つめた。幾つもの手が武器へと伸びた。

「バントゥ様、そのような……私達は既に多くの者を失ってきました。貴女様へ力を示すために」 私は言った。

力強い目が狭められた。「刻は迫り、其方らの数は多い。代価を払うか、ここで斃れるかだ」

私は立ち尽くし、バントゥ神を見つめた。数は多い?

驚きの叫びが響いた。恐怖とともに振り返ると、ネイトの短剣を背に受けて一人の修練者が倒れた。

血を迸らせて遺体を切り裂くと、ネイトは赤く染まった両手を抱えこんで秤へと駆けた。カマトが滑らかに動いて尾を振るい、ネイトを転ばせた。二人がもがく中バセタが走り、落とした宝を拾い上げ、それを秤に叩きつけた。きらめく道が持ち上がり、彼女は蛇が潜む水を渡ることができた。私が見つめる中、彼女はバントゥ神の前にひざまずき、神は頷き、侍臣らが彼女へとカルトーシュを授けた。

濃く不快な、湿った土の匂いが部屋に漂った。

一本の矢が私へと飛んできて、再び波打たせた黄金の光に砕けた。振り返ると同時にタリクが弓を落として倒れるのを見た。ミノタウルスのナサーがその棍棒で頭蓋骨を砕いていた。彼は戦利品を手に入れるべく腰のナイフを抜き、一方ぬめるナーガの心臓を両手に掴んでネイトが立ち上がった。

全てが静寂の中で繰り広げられた。悲鳴はなく、命令の叫びもなく、ただ時折金属と金属が打ち合う音が、もしくは刃が肉に沈む音があるだけだった。どの戦いも一瞬で、一撃か二撃を交わしただけで終わった――戦士それぞれが全員の技を心得ていた。

私はその狂気の只中で、時折皮膚に黄金の輝きを揺らめかせながら立尽くしていた。

突然の言葉が沈黙を破った。それぞれの手に武器を持ち、嵐の中の静寂のように、デジェルとメリスが対峙していた。

「殺せないよ」 メリスは言い、笑った。「兄弟だから。できたとしても……」

デジェルは辺りを見た。「皆から君を守ることはできない」

メリスは悲しく微笑んだ。「答えは一つだね」

デジェルは手から刃を落とし、メリスへと歩き、少年を抱きしめた。「痛みがないようにするさ」

メリスは抱擁を返した。「楽園で僕を探して」

勝者が明らかとなり、他の戦いも静まった。すぐに、全員の目が二人に向けられた。デジェルは抱擁を解き、目を合わせて微笑んだ。

そして彼はメリスを水へと突き落とした。

瞬時に、毒蛇の黒い姿がメリスに群がった。メリスは水面へともがいたが、デジェルが駆けて彼を水に沈めた。

「よせ!」 私は叫び、駆け出した。手を血に染めた修練者二人が私の両腕を掴んで止めようとした。二人を引きずったままデジェルへ向かい――だが四肢から力が吸い取られるのを感じた。顔を上げると、私の目はバントゥ神の底のない凝視をとらえた。その細い瞳孔が私に定められていた。

「見よ、キテオン・イオラ。今は其方が判断する時ではない。学ぶのだ」

修練者二人に掴まれたまま、私は力を失い、デジェルが兄弟を溺死させる様を無力に見つめていた。メリスがもがく中、デジェルが何かを呟いているのがわかった。

「安らかに、メリス。冷たい水の中、死という永遠の安らぎの中に。君はここまで辿り着いた。私は今、君の身体を無傷に汚れなく保つためにこうしている。ただ今だけは毒に黙り肺に水を湛えて。刻がまもなく訪れんことを、そして王神が帰還し我等全員を来世に導かんことを」

メリスの抵抗が弱まるとデジェルの詠唱はかすれた。私は膝をつき、両脇の修練者は私を放すとそれぞれが苦心して得た心臓を回収しに向かった。

その間に他の勝者らは秤へと歩き、一人また一人と黄金の皿へ代価を乗せた。メリスの心臓を滴らせ、デジェルが最後に渡った。彼は橋を渡り、手のわずかな震えを隠そうとしながら頭を高く上げた。バントゥ神の前に辿り着くと橋は音もなく水へと沈んだ。そして、彼はカルトーシュを受け取るべくひざまずいた。

怒りが私の内に湧き上がった。デジェルにではなく、他の者にでもなく――バントゥ神への、そしてオケチラ神へも、拳を握りしめ、私は立ち上がった。

「ここから何を学べというのですか?」 私は部屋に吼えた。声が冷たい階段にこだました。真鍮細工の中で炎はまたたき、影が揺れた。全ての目が私に向けられた。

「これが私に見せたかったものですか? 無辜の者を殺せという命令を? 何のための死ですか? どんな信念と神性の紛い物が、こんな狂気を呼ぶのですか!」

バントゥ神の侍臣らが止める声の中、私は水へ飛び込んだ。台へ泳ぐと蛇が私に群がり、だが皮膚の黄金色の閃きにそれらは牙を折られて退散した。私は水から上がると神の前に立ち、顔を上げ睨んだ。

侍臣らが進み出て、腕を掲げて防御の姿勢をとると指の間に魔力が踊った。だが神は片手を挙げた。高くそびえ立つ神はその突き出た鼻で私を見下ろした。私は一門の皆が投げかける恐怖と怒りの視線を無視した。

「其方は代価を払っておらぬ」

「ここに」 私は拳で自分の胸を叩いた。「奪ってはいかがですか」

長い沈黙があった。

バントゥ神は笑い声を囁かせた。息を切らす音は次第に強くなっていった。

「その鉄面皮は変わらぬか」

神は立ち上がった。

「そして今なお、我らが世界を何も知らぬか」

私はひるんだ。バントゥ神は私がアモンケットの者ではないと知っている? ……勿論だ。神なのだから。だがそれはつまり、神は知っているということかもしれない、ボーラスもまた――

「その物言いは異説とみなされます」 デジェルが言った。彼の声は怒りと苦悶に震えていた。「あなたは私達の信念と道に疑念を抱いた――サムトと大差ありません」

「異説ではない」 バントゥ神が囁いた。「未だ信念を見出しておらぬだけだ」

私は震えた。

「キテオン・イオラ。其方は答えを求めて我が試練に挑んだ。だが正しく質問することを怠った」

バントゥ神は玉座から立ち上がった。その姿が更に高く迫った。

「其方は我等の多くを見てきた、我等が求めるものを」 その牙の間からまたも囁き笑いが忍び出た。「卓越した者を。真の野望を。そして未だ、其方は理解ではなく善悪の判断のみを求めている」

爬虫類のゆっくりとした瞬き。この神もまた、まっすぐに私を見ているという感覚。私は口ごもり、代わりに修練者らを見た。

「どうして誰も疑わない? この終わりのない死が必要なのか? 王神への約束は真なのか? 約束したような者ではなかったなら? あるいは――」

「異説はもう沢山です!」 コペシュを抜き、デジェルが私の言葉を遮った。他の修練者らはにじり寄り、だが再びバントゥ神の声が私達を止めた。

「何と純朴なことか」

神に指を差され、私は肺から息が逃げるのを感じた。神の言葉が私を貫き、私は喘いだ。

「其方はただ自身の正義感を満たすものだけを求めている。其方の野心は結局のところ、過去の過ちを擁護することに徹している」

神は鼻を鳴らした。

「浅はかで身勝手よ」

他の修練者らを見ると、厳しくも冷たい非難の視線があった。私は息ができぬまま立ち尽くし、バントゥ神の声が私の脳内だけに響いた。

「キテオン・イオラ。長く信念を探究し、未だ何も知らぬ。無論、彼らは疑う。キテオンよ、疑いとは信念を照らすための影。信念が強い程に、不安の影は濃さを増す。だとしても野望は彼らを輝かせ、高みへ運ぶ、ひとりよがりの神性に満足することなく。いつ其方は、同じことを自身へと言えるようになるのであろうな?」

その口元が笑みに歪んだ。

「彼らは我がもの、そして我は王神のもの」

「かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の英雄たらんことを!」 修練者と侍臣が同じく一つとなって叫んだ。

バントゥ神は私から顔をそむけた。私は膝をつき、肺に空気が流れ込んで咳込んだ。

「立ち去るがよい」

その命令の力は私の奥底に響いた。気が付くと私は何事もなく歩いており、他の者らが避けて私を通すのを見た。バントゥ神の玉座の背後、最も背の低い門をくぐり、再び外に出て副陽の赤い輝きに洗われるまで、何もかもが靄の中に浮いているように曖昧だった。顔を上げると、それはかつてない程に双角の間、最後の位置へと近づいていた。

そして私は、かつてない程に理解から遠ざかっていた。この世界。私自身。

全てがわからなくなっていた。

引きずる足音が私の注意を引いた。選定された者の波が私と同じくバントゥ神の神殿から出てきた。彼らは白い布にくるまれた多数の死者を運んでいた。ゆっくりと、認識が私の中に浮かび上がってきた。

選定された者とは、戦いで斃れた修練者の骸なのだ。失った四肢。沈黙の服従。身に着けていたカルトーシュ片。

不死とは賜物なのか、隷属の定めなのか?

神々は善き存在なのか、それともニコル・ボーラスの邪な手足なのか? 試練の悪意はこの世界の暗き歪みなのだろうか? それとも全てが不死となるこの次元では、死は本当に最高の召命だというのだろうか?

頭上で、赤い太陽はボーラスの到来と帰還への免れえぬ歩みを刻んでいた。王神の帰還。その題目は私の心にこだました。

かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の英雄たらんことを。

私は指に力を込め、拳へと握りしめた。そして首からカルトーシュをもぎ取り、目の前の地面に落とした。

彼の者を打ち倒す英雄たらんことを。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)