ドミナリアへの帰還 第9話

カーンが作ったクレーターの縁、緩い土の上をチャンドラは両手を振り回しつつ行き来した。「からかってるつもり? ずっと騙してたの? どうして?」 彼女らはくすぶる木と壊れた自動人形の残骸に取り囲まれ、大気には煙が重く立ちこめていた。憤慨しながら彼女はルチへ、もしくはヤヤへ、ともかくその人物へと向き直った。「何で私にそんな事してたの?」

「チャンドラ、全部があんた絡みってわけじゃないよ」 ヤヤは苛立たしい程に落ち着いていた。

チャンドラの頭に血が昇った。心から何かを燃やしたかった。だがそれは宜しくないと、実に宜しくないと判断できる程には落ち着いていた。「じゃあ、ケラル砦で何をしてたのよ?」

ヤヤはその問いかけを面白がったように見えた。「あんたのためにいたんじゃないよ、信じようと信じまいとね。あんたが現れるずっと前から私はいたさ」

チャンドラは歯を食いしばり、言った。「ルチ修道院長って名乗って? なんで?」

ヤヤは溜息をついた。「だいぶ昔のことだよ。レガーサに行って、ちょっと人助けをして、酔っぱらって喋りすぎて、どうも凄く印象的な紅蓮術を何か見せた後でそこを去ったらしいんだよ。二百年経って戻ってみたら、私が神様みたいに信仰されてるじゃないのさ」 彼女は腕を組み、頷いた。「正直、そんな柄じゃなかったんだよ」

カーンはチャンドラからヤヤを、そして背後を振り返って心を決めたらしかった。この言い争いに関わりたくはないと。彼は踵を返してクレーターへと向かい、生き残っている自動人形たちが音を立てて続いた。

チャンドラは頭を抱え、憤激に髪を引きちぎらないようにこらえた。「じゃあ、そもそもどうして戻ってきたの? なんで別人のふりをしてケラル砦に居座ったの?」

「宗教的な象徴にはなりたくなかったけど、私のことを間違って解釈して欲しくはなかったのさ!」 当たり前だろう、と言わんばかりの勢いだった。「それに、ちょっと手引きしてやるのが筋だろうって思ったんだよ。あの修道院が『ヤヤ・バラードの失われた記録』をどこから手に入れたと思ってるんだい?」

チャンドラは愕然とした。

ヤヤは笑い声を上げた。「そんなに驚くことかね」 そして溜息をつき、その表情は真剣なものへと変わった。「罪悪感はあったさ。私のことをそんな重く受け取らせるつもりはなかった。けど年月が経ったら私を全知全能の神様みたいに扱ってるんだよ。でもあいつらのやってる事、若い紅蓮術師を育ててるってのは気にいった。私は六十年間歳をとってきて、残りの人生で何か価値のあることをしたいって思ったのさ」 彼女はチャンドラに視線を移した。「そういう子供らに教えるのがどれほど大変かはわかるだろうね。せっかちで、向こう見ずで、話なんて聞こうとしない……」

チャンドラは息を吐き出した。まだ興奮してはいたが、ヤヤの言うことは理にかなっていると思いはじめた。自分がヤヤの立場だったらどうするか、そう考えたが答えは出なかった。自分の正体についてずっと嘘をつき続けることはできない、苦々しくそう思った。自分にはできない。とはいえ修道士長としてどれほどの期間を過ごしたかを考えれば、神様のように崇められる立場など、あっという間に気が滅入ってしまうのは確かだった。

だがそれは問題ではないのかもしれない。計画はまだ駄目になったわけではないのだ。ヤヤを発見し、必要としていた教えを受けられるのだ。「わかったわよ。つまり……ずっとそうしていた理由は理解したわ、だいたいは。それはもう追求しない」 彼女はヤヤのゴーグルを差し出し、とはいえその行動は今や象徴的なものと言ってよかった。これまで、ヤヤが望めばいつだって手に入れられるものだったのだから。「だから、もっと強い紅蓮術師になるために必要なことを教えて欲しいの」

ヤヤはそのゴーグルを受け取り、表情を石のように固くした。「お断りだね」

翌朝、クレーターの端に張った小さな天幕の中でチャンドラは目覚めた。少しの間、自分は今も峠道を進んでいるように感じた、ヤヤ・バラードを発見することへの希望と興奮に満ちているような。そして今自分がいる場所と、起こった出来事を思い出した。彼女は顔を手で覆い、うめいた。

昨日、あれからヤヤと口論をして一日が過ぎた。チャンドラはニコル・ボーラスと、それを倒すために更なる力がいかに必要かを語った。ヤヤはその説明に心を動かさず、チャンドラは友のもとへ向かうべきだと繰り返した。「それはケラル砦で聞いたわよ。私がそのゴーグルを取りに行った時に」チャンドラは指摘した。「あなたがルチ修道院長のふりをしてた時に」

「そうさね、あんたがうるさく叫んで消えた時にね」 そう返したヤヤの表情は、チャンドラをその場で萎縮させる程だった。「それともあんなふうにわめいて消えたのは別の時だったかね? あんまり多かったからどれがどれかなんて忘れてしまったよ!」

その後もチャンドラは声を上げ続け、ヤヤはその大半を無視した。「私がルチだった時、あんたは私を役立たずの婆さんだって無視していたじゃないか。それがヤヤ・バラードだってわかった途端に、耳を貸す価値ができたってのかい」 最後に言ったのはそれだった。

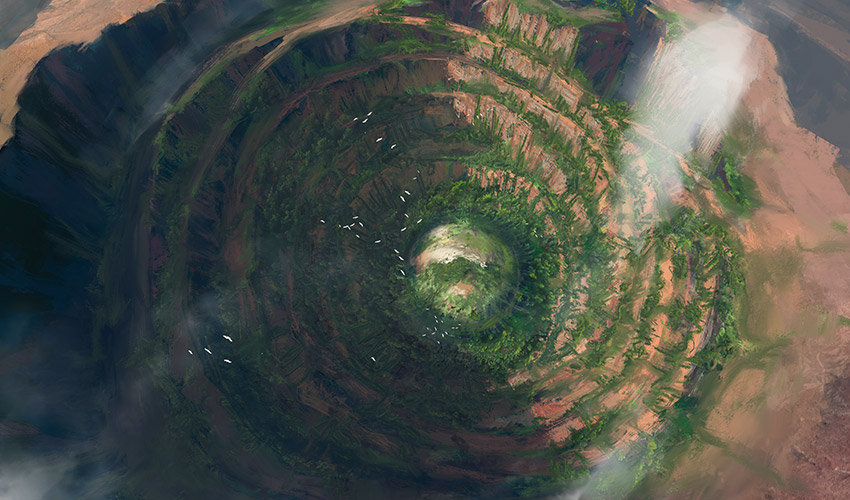

今や怒ることにも疲れ果て、だが諦めることはできなかった。他に何をすべきかもわからなかった。力を貸してくれるよう説得しないと、他に選択肢はないのだから。もしかしたら今朝になって心が変わっているかもしれないし。彼女は天幕から眩しい曙光へと這い出た。谷を取り囲む深い森の緑は未だ静か、だが木々の間の影は漠然と脅しているように思えた。残骸はほぼ消火し、朝の微風が煙を晴らしていた。ヤヤは穴の反対側におり、土の山に立って見張りをするように森を向いていた。

カーンはクレーターの端近くに立っていた。それは昨日よりも更に深く掘られているようだった。数体の自動人形が谷の向こう側を監視していたが、ほとんどは穴へと下りてシャベルのような手で掘削し、もしくは土の塊を運んでいた。自動人形は夜通し掘削を続けており、その間にヤヤは明かりのために数発の火球を空中に放っていた。チャンドラが縁までやって来ると、そこは金属の残骸と石の塊で満ちていた。

カーンは落ち着いた金属の表情で、彼女が近づくのを見つめていた。「大丈夫かい?」 その声は低く、少しだけ反響する様子はまるで誰かが金属の部屋の中で話しているかのようだった。

「ん、私は……」 チャンドラは肩をすくめた。

「君はいつもあんなふうに、まるまる半日叫び続けているのかい?」 カーンの声色は皮肉っぽい楽しさがあった。

チャンドラはひるんだ。叫びと非難の応酬を聞きながら掘削作業をするというのは、決して楽しいものではなかっただろう。「悪かったわ、あの隣で作業するのは確かに大変よね」 彼女は乱れた土を蹴り上げた。「何を掘ってるの?」 昨日はヤヤとの口論に夢中で、尋ねようという気すら起きなかった。

「サイリクスを。ウルザが、打倒ファイレクシアのために作り上げたものだ。私はそれを新たなるファイレクシアへ持って行き、そこで起爆させるつもりでいる」

「爆弾みたいに? でっかい爆弾?」

「まさに巨大な爆弾のように、だよ」

チャンドラはヤヤが監視に立つ土の上へと視線を移した。「で、ヤヤはあなたを手伝いに?」

「ああ、掘削作業をムルタニの攻撃から守ってくれている。半ば意識がなくとも、彼はサイリクスの発掘が進み、地表に現れようとしているのを感じ取り、怖れている。それはもっともな事だ、彼はかつてそれで多大な傷を負ったのだから」 カーンが森へと視線を移すと、朝の微風が木々の梢を揺らしていた。「彼はドミナリアが再び傷を負うのをよしとしない。目覚めたなら、私がファイレクシアの脅威を断ち切るためにサイリクスを持ち去るということを理解してくれるだろう」

それは大切なことのように思えた。チャンドラは邪魔をしたくはなかった。「私はまたヤヤと話してみるつもり」

カーンは彼女を見下ろし、金属の表情を動かした。「あくまでも?」

チャンドラは唇を噛んだ。「あの人の心を変えないといけないのよ。もっと強い紅蓮術師になるための秘密を学ぶために。そう実感するまでに長くかかったけど、今ならわかるの」

カーンは溜息をついた。「わかった。幸運を祈るよ」

「ありがとう」 チャンドラはクレーターを回ってヤヤの立つ土の山へと向かい、その頂上へ登った。ヤヤは彼女に気付いたそぶりすら見せなかった。

チャンドラは頭をかき、言った。「ねえ。どうも私はわかんないの、どうして私の力になってくれないのか。ずっとそうしたがってくれてた事でしょ」

ヤヤの口調は冷たかった。「その通りさ。私が覚えているよりもずっと沢山、あんたには学ぶ機会があっただろ」 そしてこの議論は既に終わったというように、かぶりを振った。「チャンドラ、私も昔はまさにあんたみたいだった。だからあんたの力になれると思ったんだけど、きっと似過ぎているのかもしれないね。私の手伝いなんていらないってあんたはレガーサで言った、だからさ。これ以上言うことはないよ」

「そうだけど……」 チャンドラの声はかき消えた。昨日ヤヤに告げられたまさしくその通りだった。ヤヤがルチ修道院長だと思っていた頃、耳を貸すに値しない老女のように扱っていた。この状況はどうしようもないと身に染みた。もしルチの言葉を聞いていたなら、もっと辛抱していたなら、ヤヤはこれほど自分にうんざりしてはいなかっただろう。「けど私は本当に――」

ヤヤは彼女へと向き直り、その表情には苛立ちが刻まれていた。「あんたが知らなきゃいけないことはもう全部伝えたよ。秘密なんてない。力を高めるためには、自分が求めることと本当の自分を知ることだ。あんたは自分が何を求めているかをわかっていないだけだよ」

チャンドラは歯を食いしばった。「求めるのは、ニコル・ボーラスを殺すこと。単純よ」

「じゃあ何故、ゲートウォッチの友達とじゃなくてここにいるんだね?」 きついその声には失望があった。「これ以上は言わないよ、チャンドラ――」

大きな破壊音が響き、すぐさま二人は振り返った。クレーターの向かい側で監視していたカーンが振り向き、穴へと飛び込んだ。ヤヤは土の山から飛び降りて大股でクレーターの端へと向かった。チャンドラはその後を追った。

穴の底では巨大な自動人形らが掘削を止め、土と砂利に半ば覆われて壊れた石板を囲んで立っていた。カーンが近づくとそれらは脇によけた。

彼は乱れた土に膝をつき、注意深く石板の一部を動かして屈み、その下にある何かに手を伸ばした。少しして彼は身体を起こし、ヤヤを見上げ、一度だけ頷いた。

「サイリクスを見つけたようだね」 ヤヤは息を吐き出したが、安心したようには見えなかった。

「それっていい事なんじゃないの?」 困惑してチャンドラは尋ねた。「別の次元に持っていってファイレクシアを倒すために使う爆弾みたいなもの、じゃないの?」

「そうさ」 カーンを見つめたまま、ヤヤは僅かにかぶりを振った。「私が話をした誰もが、ファイレクシアはもう怖くないって考えてる、けどね……カーンはこれを必要とした。私はただ、そうでないことを願ったよ」

チャンドラは眉をひそめた。「ファイレクシアは次元一つを壊したんでしょ、だったらどうしてそれを倒すのは悪いことなの?」 次元を超える脅威が恐ろしいのは、その危険に気付いた時にはほとんどが既に手遅れということだった。もしくは、アモンケットでのボーラスの行いはその通りだった。

「あいつがそこへ戻らなきゃならないってことだからさ」 ヤヤは顔をしかめた。「それはそれで酷いことになる可能性が沢山ある」 そして顔を上げ、目を見開いた。「まずい、カーン! あいつらが来るよ!」

チャンドラも顔を上げた。木々が乱れ動いていた。「あいつら、厄介よね」 彼女は呟いた。そして今回は更に数が多いようだった。

木々が森から歩き出した、二足歩行の巨体と蜘蛛のように這うものが。それらは怒りに葉と枝を振り回し、クレーターへ押し寄せた。自動人形らは縁へ登っていったが、掘削地点を守るには数が少なすぎた。カーンは今も石の下からサイリクスを取り出そうとしており、時間を稼がねばならなかった。チャンドラは叫んだ。「ヤヤ、向こうをお願い。私はこっちを!」

ヤヤが駆け出すと、チャンドラは別方向へ迂回して木々へと向かった。そして適切な距離まで来ると両足を踏みしめて立ち、深呼吸をし、炎の奔流を前方へと放った。

彼女は木々の最前列を燃やし、そして着火した梢へと幾つもの火球を放ち、森から押し寄せる増援に当てた。クレーターの向こう側では、ヤヤが正確な狙いの連打で木々を打ち倒す音が響いた。視界の隅に、カーンの自動人形がクレーターをようやく登りきった様子が映った。それらは動く木々へと突入し、幹を殴りつけ、根を裂いた。

とはいえ木々の数は増えていった。それらは必死にカーンとサイリクスへ辿り着こうとしていた。もし達してしまったなら、彼を裂いてしまうだろう。チャンドラは炎を放ち続け、力の深くへと潜って声をかすれさせた。谷には煙と炎が満ちた。

やがて彼女へと向かってくる木は途絶え、チャンドラはよろめいて立ち止まると額の汗をぬぐった。

煙が晴れると、カーンの自動人形の残骸がそこかしこにあった。生き残りがいるようには見えなかった。ヤヤはチャンドラの方へ戻ってきており、少し離れて立っていた。クレーターの端が僅か数歩背後にあり、無意識に後ずさっていたとチャンドラは気付いた。彼女はヤヤへと声をかけた。「カーンはどこ? ここから離れないと!」

ヤヤは目を狭め、煙のもやの先を見ようとした。「見失った。この残骸の中にはいないことを願うけど――何てこと、あれを見な!」

チャンドラは急いであたりを見て、思った。最悪じゃん。

木々の梢から立ち上がったのは根と枝からなる一体の巨人、その目と口には黄色の光が宿っていた。頭部は頂上に向かって尖り、木々は角の形をなし、もしくは尖った冠のようだった。チャンドラは言った。「あれは何なの?」

「きっとあれはムルタニ、でなきゃその残骸だよ」 ヤヤは厳めしく言った。「カーン、何てことだい、どこへ行ったよ?」

クレーター近くにくすぶる木の山が崩れ、カーンがその中から現れた。彼は腕に何かを抱えており、金属の身体は土と煤に覆われていた。ムルタニを見上げると、その表情には怒りや懸念よりも悲しみがあった。「彼の意識はまだはっきりしていない。そうでないなら、私達に危害を加えることはない」

ムルタニは森をかき分け、焦げてむき出しの地面へ踏み出した。そして砕けて燃える木々の残骸を蹴り上げて進んだ。谷を取り囲む森から更に木々が飛び出して攻撃のために集まった。チャンドラは身構えた。「持ちこたえないと!」

「その通り」 ヤヤが見つめる視線には決意があった。「準備はいいかい」

そしてムルタニは動きを止めた。チャンドラは眉をひそめ、攻撃の前触れか何かだと考えた。だがムルタニは動かなかった。木々もまた全く動かなかった。チャンドラは恐る恐る前へと踏み出した。「何を待ってるの?」

ヤヤはゆっくりと背筋を伸ばし、ゴーグルを外してムルタニへ目を狭めた。「森を見てみな。動きが止まってるよ」

カーンは金属の額に皺をよせた。「これは時間の魔術だ」

「へ?」 チャンドラは当惑に声を上げ、そして気付いた。森の葉や枝は風を受けてわずかに動いているが、ムルタニとのその生きた木々は石のように固まっていた。ヤヤの言う通りに、それらはその場で凍り付いていた。そして彼らのいる地面に影が落ちた。驚いてチャンドラは顔を上げた。

頭上にあったのは細長い、まるで船を底から見たようなものだった。それは確かに船の底――空を飛ぶ船の底だった。

ヤヤは土の山へ登り、手をかざしてそれを見上げた。チャンドラはその隣へと急いだ。その角度からは船首が見え、そこには青いローブをはためかせて一人の男性が立っていた。彼は両手を掲げ、明らかに強力な呪文を行使していた。カーンは驚きの表情とともに見上げていた。「あれはウェザーライト号、そしてあそこに立っているのはテフェリーだ」 彼はかぶりを振った。「これは予想外だったよ」

「時間の魔道士は機を心得ているってことだね」 ヤヤは微笑んだ。

「うん、でもあれは――」 チャンドラは疑問を口にしようとした。その時誰かが船から身をのり出して搭乗用の梯子を投げ下ろした。驚愕とともに、彼女はその人物を認識した。「ギデオン!」 声を上げ、彼女は大きく手を振った。「ギデオン! ここで何してるのよ!」 彼の隣には苛立つ様子のリリアナが立っていた。

「チャンドラなのか?」 呼びかけが返ってきた。「急いで全員乗ってくれ。この魔法はあまり長くはもたないらしい!」

ヤヤは揺れる梯子の下端を掴み、それをチャンドラに差し出した。「ほら、先に登るんだ」

だがチャンドラはムルタニへと振り返った。意識ははっきりしていないとカーンは言っていた、そしてはっきりと覚醒しているなら決してこんなことはしないと。そのようなままの相手を放っておきたくはなく、そして自分は解決策を知っているように思えた。「ううん、先に行って。私はこの状況をどうにかしてみたい」

「どうにかする?」 ヤヤは驚いて尋ねた。「どうやって?」

「友達が教えてくれたことがあるの」 チャンドラは下り坂を駆けた。ニッサがやってくれたように自分も他の誰かにできるかどうかはわからず、だが試す価値があった。ムルタニをこのまま放っておくのは良いことではなく、このあたりに生きる全てにとっても危険と言えた。「目覚めさせることができるなら、やらないといけないのよ」

彼女は木々の残骸や土と瓦礫の間をぬって進み、ムルタニの真下までやって来た。時間の余裕がどれだけあるのか、その時間の魔道士がいつまでムルタニを止めていられるかはわからなかった。だが焦ってはいけなかった。彼女は言った。「私の声、聞こえるでしょ。あなたがこんな事をしたくないってのはわかってる、誰かを傷つけたくないってのは。そんなのはあなたじゃないって。水を思い出して、静かで冷たい水を。それが肌を、幹を、枝と葉まで流れてくる。身体は軽くて、水の上に浮かんでる」

ニッサのような言葉を口にし、思い描くことはチャンドラを落ち着かせた。別れは辛く、また会えるかどうかもわからない。チャンドラ自身は水の上に浮かぶ光を想像しつつ、穏やかな悲しみの感情を保った。彼女は真の自身を知ることについてのヤヤの言葉を思い出し、続けた。「誰も傷つけたくないのはわかってる。その水へ沈んで、そこで待っている本当のあなたを見つけて。思い出して――思い出して、あなたが誰なのか……」

時は歩みを緩め、チャンドラは自身が一つの光のように浮遊していった。この二日間の大半をヤヤとの口論と木々との戦いに費やした後では、それは安堵をくれた。そして彼女はムルタニもまた変化していると気付いた。

その灰色がかった樹皮が濃く、艶を帯び、手や腕の上に緑の植物が芽吹きはじめてそれは背中まで達し、頭部の木の冠を飾った。緑の中に花が咲き乱れて鮮やかな色彩が乱舞した。瞳と口に怒れる黄金の光は深い青へと落ち着き、チャンドラはそこに意識を確かに見た。そこかしこで、動いていた木々の根が柔らかい土へと沈んだ。

上手くいかなかった場合に備え、チャンドラは後ずさった。そして肩越しに叫んだ。「魔法を解いて!」

一瞬の躊躇があり、そして一陣の風が煙と燃えがらの匂いとともに、それもまた今まで止まっていたかのようにチャンドラへと吹き付けた。ムルタニは彼女を、そしてカーンを見下ろした。「サイリクスを見つけたのか」 その声は深く低く、まるで葉の間を吹き抜ける風のような響きがあった。

カーンは進み出てチャンドラの隣に立った。「これを新ファイレクシアへ持って行きます。誓ってドミナリアに危害を加えることはしません」

ムルタニは力を抜き、その身体の緊張を解いた。動く木々は谷の地面に根を下ろし、ずっとそこに生えていたかのように、クレーターを取り囲む焦げた土に影を投げかけていた。ムルタニはウェザーライト号を見上げ、顔をしかめた。「モリモの種を使ったのか?」

「モリモ?」 チャンドラが呟いた。

「あいつと同じくらい強い、別の木のエレメンタルさ」 不意に隣に現れ、ヤヤが答えた。「見事な技だったじゃないか」

意に反してチャンドラは笑みを浮かべた。「友達が教えてくれたの」 そして躊躇した。ムルタニを宥めた後、自分自身もかなり落ち着いており、何もかもが澄んでいるように思えた。自分はルチ修道院長に対しては無礼で見下げるような態度で、ケラル砦の未熟な紅蓮術師の誰もがそうであるように無謀で気短だった。「ヤヤ、喧嘩はしたくないの。これまでの接し方については謝るし、どうして私の力になりたくないかも理解した。確かに私だってそう。けれど、友達のままでいてもいい?」

ヤヤは彼女を見つめ、小さな笑みが口の端に浮かんだ。

飛翔艦の船首から、ギデオンが叫んだ。「凄かったぞ、チャンドラ!」 彼はリリアナへと何かを言ったがチャンドラは聞き取れず、だがリリアナの返答は耳に届いた。「ご苦労さまって言ってあげるわよ、私達が老いて死ぬ前にこの大仰な飛翔艦に乗ってくれるのならね」

「あれは私の友達」 チャンドラはヤヤとカーンへ説明した。そしてウェザーライト号へ向かって呼びかけた。「今どういうことになってるの?」

リリアナが返答した。「あなたが逃げ出した時と同じよ。ベルゼンロックを倒す計画を進めているの!」

「逃げたんじゃないわよ! 私は――」 チャンドラはそこで口ごもった。

「この子は私を捜しに来て、それから紅蓮術の上達を手伝ってやってたのさ」 ヤヤは声を上げ、周囲にけぶる戦場を示した。「見ての通り、ちょっと練習をね」

チャンドラは彼女へと向き直った。「え? でも――」

ヤヤはチャンドラの肩を叩いた。「ああ、そうさ。あんたはまだ辿り着いていないけど、ムルタニにやったことは私に可能性を見せてくれた。さあ、ここから離れようじゃないか」

カーンと二人の紅蓮術師が梯子を登って甲板まで来ると、ジョイラはティアナへと言った。「舵輪をお願い。私はとっても強情な人達を納得させないといけないの、少し時間がかかると思うから」

ティアナは苦笑で応えた。「幸運を」

ジョイラは艦橋から甲板への階段を下った。カーンは他のプレインズウォーカー達の会話から少し離れて立っていた。その身体の傾きから不安を察する程には彼のことを心得ていた。そして長い時を経た後に、突然再びウェザーライト号に乗っているというのはどんな気分なのだろうと。テフェリーが彼へと近づいた。「カーン、久しぶりだな!」 彼はカーンの背を叩き、小さな金属音を立てた。「再会できて嬉しいよ!」

「私も君が来てくれて嬉しい――」

「それも絶妙な時にね」

「君は変わっていないな」 カーンは溜息をつき、振り返るとそこにはジョイラがいた。

彼女は笑みを浮かべた。ギデオンや皆は下の階へ向かっており、彼女は全員が声の届く距離から離れるまで待った。「本当に久しぶり」

カーンはためらいがちに一歩踏み出した。「ジョイラ、伝えねばならないことが――」

「ヴェンセールのこと? それならもう知ってるわ」 彼女は距離をつめ、カーンの腕に触れた。「黄金のたてがみのアジャニさんが教えてくれたのよ。テフェリーも知ってる」

カーンは沈黙の中に頷いた。「悔やんでも悔やみきれないことだ……私のために身を捧げるなど、そんな選択はさせたくなかった」

「でも、そうしようと決めたのは彼なのよね」 ジョイラは確固として言った。それだけは確信していた。

カーンはジョイラからテフェリーを見て、躊躇しながらも尋ねた。「そして私達は再びウェザーライト号に乗っている。今回の目的は?」

ジョイラは答えた。「まずはベルゼンロックを滅ぼしに、そして陰謀団を打倒しに。そのために私はウェザーライト号を修復して仲間を集めたのよ。けれどあなたたち二人に対しては、また別の考えがあるの」

テフェリーは杖にもたれかかり、わずかに笑みを浮かべた。「それは驚くことではないな。君にはいつも何かの考えがある」

「私はサイリクスを手に入れた、新ファイレクシアを滅ぼすために」 カーンは詰め物で分厚くなった袋を持ち上げた。「私はそうするつもりだ」

カーンが今もファイレクシアを見据えていることにジョイラは驚かなかった。他のどのような理由以上に、彼はヴェンセールの復讐を求めているのだ。「それは立派な目的だけど、その前に二人はニコル・ボーラスの打倒に力を貸すべきよ」

テフェリーは眉をつり上げた。「カーンにはできる。けれど忘れていないか、私はもうプレインズウォーカーではないんだ。ボーラスがここに来ない限りは……」 ジョイラが首飾りを手にしてそれを開くと、テフェリーは言葉を失った。そして目を見開いた。

「決して忘れたことはないわ」 厳めしく見つめながら、ジョイラは言った。テフェリーの目にパワーストーンが映し出されていた。彼は即座にそれが何なのかを悟った。まるで自分を呼んでいるかのようだった。

カーンが身をのり出してそれを見つめた。「君の灯なのか?」

テフェリーは額に皺を寄せた。「どうやってこれを?」

「あのマナ・リグで」 彼女はそれをテフェリーへと差し出した。「これを取り戻す気はある?」

テフェリーは口を閉ざし、後ずさった。そして眉をひそめ、顔をそむけた。「ジョイラ、難しいことを言ってくれるんだな」

ジョイラはひるまなかった。容易に行かないであろうことはわかっていた。「そう? あなたが欲しいのはこれじゃないの?」 テフェリーがかぶりを振って顔をそむけると、ジョイラの頭に血が昇った。「わかってるの、これがあればプレインズウォーカーになれるのよ?」

テフェリーははっとした。重苦しい表情で彼はジョイラへと顔を向けた。ジョイラは鋭く息をつき、言った。「これは貴重な才能の灯なのよ。投げ捨てないで」

しばしの間テフェリーは無言だったが、やがて口を開いた。「考えさせてくれ」 彼は息を吐き出し、そして再びカーンへと微笑んだ。「けれど今は、ただの古い友人同士でありたいな。近況報告が山ほどあるだろう」

その言葉にジョイラは異議を唱えなかった。テフェリーのことはとてもよく知っていた。

ウェザーライト号がヤヴィマヤを出発すると、ギデオンはチャンドラへと自分達の計画とこれまでの経緯を説明した。彼らはリリアナとヤヤと共に、艦橋下の船室にて大きな卓を囲んでいた。説明を聞き終えると、チャンドラが言った。「けど鎖のヴェールを使わずにベルゼンロックを倒す方法はまだ見つかってないってことね?」

「黒き剣の話をしていないでしょ」 苛立つ視線をギデオンへ向け、リリアナが言った。「ある古龍を斃した剣よ。ギデオンは私達がそれを使うことを渋っているの」

チャンドラはギデオンを見た。彼は鋭く言った。「魂呑みとも呼ばれている」

チャンドラはひるみ、だが言った。「ギデオン、そいつは悪魔なんでしょ。悪魔が一つの次元にどんな悪いことをするか、見てきたじゃない」

「その通り」 リリアナが言った。ヤヤは顎を手の上に乗せて思案にふけっているようで、だが反対の声は何ら上げていなかった。

ギデオンは躊躇した。チャンドラと再会して分別ある話し合いをしていた今、口論したくはなかった。仲間がいて、戦略があって、ベルゼンロックを倒すために必要なものは全て揃った、それを行使する武器以外は。彼は言った。「私には――」

その時、どこか違う空気の塊が叩きつけられた。ギデオンはひるみ、そして突然の青い閃光とともに、何者かがその船室に立っていた。

ギデオンは椅子を押しのけて剣を掴んだ。ヤヤは既に立ち上がっており、リリアナは壁まで下がって呪文を唱えようと両手を掲げた。チャンドラは卓の上に飛び乗り、既に髪には炎が散っていた。その霊気の痕跡を、そして直後に闖入者の顔を認識し、ギデオンは驚きに固まった。「ジェイス!」

船室の扉が勢いよく開かれ、テフェリーとジョイラとシャナが呪文と武器を構えていた。アルヴァード、カーン、ラフがその背後へと駆けてきた。ギデオンが叫んだ。「大丈夫です! 私達の友人です!」

驚かされたことが気にくわない様子で、テフェリーは指を動かして後ずさった。「次はノックしてから来て欲しいね」

シャナは肩越しに呼びかけた。「ティアナ、大丈夫だから!」

ギデオンは驚いたままジェイスへと向き直った。「どうやって私達を見つけた? 動く乗り物の上にプレインズウォークできるなんて!」

「それと、何処にいたの?」 疑うように彼を見つめながら、リリアナが続けた。「大丈夫なの?」

「そうよ、その服どうしたのよ?」 チャンドラは卓から飛び降りて尋ねた。

ジェイスは全員を眺めた。その表情は真剣だった。「この船はプレインズウォーカーととてもよく似た痕跡を残している。ドミナリアでの皆の痕跡はこれと組み合わさっているくらい近くて、一緒にいるんじゃないかって思った。高度と速度を合わせるために幾らかの計算は必要だったけど、何とかなったよ」

他の皆はしばし黙っていた。テフェリーは眉を上げてジョイラと視線を交わした。そしてヤヤが尋ねた。「何だね、この水泳着の本の虫は?」

ギデオンが説明した。「私達の友人、ジェイスです。ゲートウォッチの一人です」 そしてジェイスへと他の乗組員を示した。「こっちの皆は新しい仲間だ。ベルゼンロックを退治するために一丸となっている」

慌てながらも、ジェイスは彼らへと頷いた。「何も言わずに皆さんの船に現れたことは謝ります、ですが急を要するんです」 彼はギデオンへと向き直った。「俺が来たのは警告のためだ。アジャニは俺達を集合させたがってるが、ボーラスはプレインズウォーカーに対して罠を準備している」

ギデオンはその迫真性にぞっとした。「罠?」

ジェイスの表情は凄みを帯びており、ボーラスの計画について彼が知る内容を伝えながらもそれは変わらなかった。やがて、彼は焦るように言った。「すぐに行かないといけない――アジャニや乗組員の皆さんは、それぞれ別の助けを探してもらわないと」

ジョイラの背後で、ラフが囁いた。「あの人、罠のある所へ連れて行こうとしてるんですか? それって罠にかかりに行くのと同じじゃないですか?」 そしてシャナが彼を黙らせた。

「君とチャンドラは来てくれるか?」 ジェイスは二人へと問い質した。

リリアナは眉をひそめた。「私は?」

このような事態を想定しておくべきだったかもしれない。だがギデオンは自分達の状況が変わったとは感じていなかった。「それが本当なら、これまで以上にリリアナの全力が必要だろう」

ジェイスは苛立ちとともにかぶりを振った。「君はわかってない。リリアナは信用できない」

「信じてくれてるでしょ!」 リリアナは反論したが、怒りよりも当惑が勝っていた。

つい先ほど、いかにして穏健に話し合うかを考えていたらこれだ。ギデオンは苦々しく思い、だが感情を落ち着かせたまま言った。「ジェイス、私はリリアナを信用する。私達はベルゼンロックの打倒を目指していて、要塞を攻撃するために必要な全ては揃った。それを終えなければいけない。そしてこれはリリアナを解放するためだけじゃない。あの悪魔はドミナリアを支配しかけているんだ」

「ベルゼンロックを倒さなきゃいけないのはわかる、けど時間はないんだ。ボーラスと戦った後に戻ってくればいい。そうすれば俺だって手伝える」

「ジェイス、それは無理よ」疲れ切ったようにリリアナが言った。「私は弱っていて、あなたの力にはなれない、全力ではね。結局同じことになるか、もっと悪化するだけよ。アモンケットみたいに、ボーラスに見逃してもらうことになるわ」

ジェイスはその言葉を無視し、ギデオンへ向けて言った。「ギデオン、わかってくれ。リリアナの言葉は嘘だ。もしくは少なくとも、全てを明かさないことで君を利用しようとしている。俺は君の力が必要なんだ」

ジェイスの言葉に嘘はない、彼はそれをわかっていた。だが今は自分達の計画が重要であり、達成できそうなことも確かだった。「ジェイス、私達には計画と仲間への約束があって、既にベルゼンロックを倒す準備はできている。アモンケットでの失敗を繰り返す気はない。ボーラスと再び対峙する時にはリリアナがいる方がいい、ボーラスが私達にどのようなアンデッドの軍勢を向けてこようと対処できる屍術師が」

ジェイスは明らかに落胆していた。彼はチャンドラへと向き直った。「チャンドラ、俺と来てくれるか?」

チャンドラは視線を動かした。自分達を思慮深く見つめているヤヤへ、そしてギデオンへと。「私が考えてるのは……そんなにすごくはないけど、今必要な力を身につける機会なの。もうちょっと学ぶ。私自身について。私は……私はここにいてそれをやり遂げなきゃいけないのよ」

ジェイスは諦めの溜息をつき、下がった。青い影を立ち上らせながら、彼はリリアナを一瞥した。「ギデオン、騙されるなよ、昔の俺みたいに」 その影はつむじ風となり、彼の姿は消えた。

長い沈黙があった。そしてラフが口を開いた。「プレインズウォーカーは皆してあんな感じなんですか?」

テフェリーは咳払いをしてラフの腕を掴み、背を向けさせると艦橋へと引っ張って行った。「君は昔の私達を知るべきだな。もっとはらはらするぞ」

他の乗組員らも続き、ヤヤは去り際に立ち止まってチャンドラへと頷いてみせた。ギデオンとチャンドラとリリアナだけが残された。リリアナは椅子を引いて腰を下ろし、手の上に顎を乗せた。

ギデオンは何か慰めを言おうとしたが、思い浮かんだのは空虚な決まり文句ばかりだった。少しして、チャンドラが卓に寄りかかって言った。「つまり、急がなきゃいけないってことよね」

「その通りよ」 リリアナはギデオンを見上げた。「ベルゼンロックを倒すために必要なものは全て揃った、って言ったわよね。つまり黒き剣を使うことに同意してくれたのかしら?」

ギデオンは躊躇した。その剣は魂呑みなのだ。ベルゼンロックに呑むべき魂があるというわけではない。だが何か他の手段を探して時間を無駄にはできなかった。遅れたならアジャニが集めている他のプレインズウォーカーまでも危険にさらし、陰謀団はドミナリアでの勢力を拡大し、ジョイラやシャナ、誰もにとってもそれを根絶するには困難な戦いとなってしまう。彼は言った。「要塞でそれを見つけられたなら、私が使おう」

彼はリリアナの勝ち誇った反応を半ば予想した、もしくは自分が考えを変えた様子を少々満足して眺めるような。だが彼女はただ疲れ切ったように言った。「ありがと、その……」 そして気まずそうに顔をそむけた。「……色々と」

ギデオンは少しだけ微笑んだ。他の者には、それは嫌々ながらの礼に聞こえたかもしれない。だが、リリアナがその言葉を口にするのがいかに困難かを彼は知っていた。「どういたしまして」

少しして、テフェリーは艦橋に一人座るジョイラを見つけた。彼は向かいの席に腰を下ろし、舷窓の外を見つめた。海岸近くのその場所から、太陽がヤヴィマヤの緑の森へと沈みゆくのが見えた。ジョイラは落ち着いて言った。「できるなら、じっくり考える時間をあげたかったのだけど」

「時間は問題ではないよ」 テフェリーはわずかに微笑み、彼女を一瞥した。「問題になったことなんてないさ」

返答に、彼女は唇を歪めた。「あなたにとってはね」

彼は沈みゆく太陽を見た。水平線がその光を受けて黄金色に輝いていた。「君の新しい友人たちは知っているのかい、私がかつてボーラスと戦ったことを」

「いいえ。それにあなたの灯を返そうと決めた時、ボーラスと戦おうとしているプレインズウォーカー達に会うとは思わなかった。その所は想定外よ」

「ならば運命なのかもしれないな、円環を描いて戻ってきたということか」 テフェリーはクェンデという名の若者を思った。ザルファーのために自分を殺そうとした多くの者の一人。クェンデは知ることもない地を失ったことへの復讐という重荷を負っていた。その地こそテフェリーがただ守りたかったものだった。ザルファーを取り戻すとは自らに誓った、若かった自身の傲慢と思いこみの償いをすると。その目的へ向かう力をくれる灯を拒むことは、そもそもザルファーをこの世界から切り離したことと同じように傲慢だった。彼は溜息をつき、そして手を差し出した。

ジョイラはかすかに微笑んだ。「未来がどうなるのかはわからないし、私達二人ともこの瞬間を後悔することになるかもしれない。けど、これはあなたが持つべき武器」 そして彼女は首飾りを外し、テフェリーの掌へと落とした。「おかえりなさい」

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)