影を追う その1

『イニストラードを覆う影』プレビュー第1週へようこそ。我々はこれから

影が領する

私はプレビュー記事の最初に、そのセットをデザインした人々を紹介することにしている。

マーク・ゴットリーブ/Mark Gottlieb(リーダー)

マークはマジック開発部に何年も在籍し、その間に色々な仕事をしてきた。編集者、ルール・マネージャー、デベロッパーを務めたこともあるが、今は彼はデザイン・マネージャーとしてデザイン・チームの6人(私と彼以外の全員)を監督している。マークと私は『ゲートウォッチの誓い』の共同リード・デザイナーを務めた。これは彼にとって初めての大型セットのリード・デザイナーだった。『イニストラードを覆う影』は、彼1人だけでリード・デザイナーを務める初めての大型セットである。そして、彼は立派にやり遂げたのだ。

彼の過去の仕事からも分かる通り、マークは細部に拘る人物であり、『イニストラードを覆う影』には調整すべき多くの要素があった。2ブロック構造における初めての春の大型セットだった。マジック史上もっとも人気のある世界の1つへの再訪だった(ツイッターで私が開催した「Head-to-Head:次元対決」では、決勝戦でラヴニカにさえも4710票中の30票差で勝っているのだ)。ゲートウォッチが結成された後の最初のセットで、その物語を盛り上げ続けるものだった。こうして様々な調整点があった中、マークはそのすべてを損なうことなく見事に投げ切ってみせたのだ。

アダム・リー/Adam Lee

2年に1度、開発部は地元のホテルで会合を開き、マジック関連の様々なことについて話し合うことにしている。その会合の中の数時間を、開発部の各メンバーがそれぞれマジック関連なら何でも好きな内容の5分間の短いプレゼンを行うために割いているのだ。アダムはそのプレゼンで、イニストラードを再訪するというアイデアについて語った。イニストラードの住人たちがゆっくりと狂っていき、主人公たちは何がおかしいのかを解き明かさなければならない、というクールな物語を語ってくれた。誰もがアダムのアイデアを気に入って、そして将来のセットを計画するときに、「イニストラードへの帰還」は議題に登り続けることになった。

アダムはこのデザイン・チームではクリエイティブ代理を勤めている。彼はイニストラードへの再訪について調査や研究をしていた本人なので、彼以外にこの役割にふさわしい人物はいないのだ。アダムは素晴らしい戦力で、彼の力によってこのセットはずっと豊かなものになったのだった。

ジェームズ・ワイアット/James Wyatt

デザインの途中で、アダム・リーは『ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ』のチームに異動し、『イニストラードを覆う影』のデザイン・チームを離れることになった。興味深いことに、彼の代わりに参加したのがそれまで『ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ』で働いていてマジックのクリエイティブ・チームに移動してきたばかりのジェームズだった。マジックも『ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ』もファンタジーではあるが、お互いに全く異なっている。ジェームズはすぐに理解し、このセットのクリエイティブ・リードとしてイニストラードの世界を素早く吸収していった。『イニストラードを覆う影』は物語と世界が緻密に編み合わさっていて、ジェームズは欠かすことのできない一員であることが示されたのだ。

ケン・ネーグル/Ken Nagle

ケンは『イニストラードを覆う影』の続きとなる小型セット『異界月』のリード・デザイナーである。通例として、そのほとんどがその小型セットへと持ち越されることになる、そのブロックの世界とメカニズムに詳しくなるよう、小型セットのリーダーを大型セットのチームに加えることにしている。ケンについては既に色々語っているので、あまりここで語ることは残っていない。彼はカードを作るマシーンで、彼が所属したすべてのデザイン・チームにおいて非常に有用である。これは『イニストラードを覆う影』でも例外ではない。

サム・ストッダード/Sam Stoddard

サムはデベロップ代理だ。ケンと同じく、サムも『異界月』でリーダーを務めることになっていた(デザインではなくデベロップだが)。諸君はサムのことを「Latest Developments」の記事で知っていることだろう。サムはこのセットでのデベロップの代弁者として(カードのコストを決めたり、マナ・カーブを保ったり、作るものをデベロップできるように配慮したり)、またカードのデザインにおいても素晴らしい仕事をした。サムは強固な意見を持ち、彼の所属するすべてのデザイン・チームで素晴らしい反響を示してくれるのだ。

アンドリュー・フェーン/Andrew Veen

我々はマジック以外のゲームも作っている。アンドリューは日本でウィザーズが販売している人気のトレーディング・カードゲームのデザインをしている、『デュエル・マスターズ』の開発部員である。我々は開発部内(また、ウィザーズ全体)での相互交流を行うことが好きなので、しばしば『デュエル・マスターズ』のデザイナーをマジックに関与させることにしている。アンドリューはこれまでにもマジックの製品に関わってきたが、おそらくスタンダードで使用可能なエキスパンションのデザイン・チームに参加するのはこれが初めてだろう。アンドリューとともに働くのは楽しく、また質量ともにケン・ネーグルと比べられるレベルのカード・デザインをしてくれた。彼にはまたマジックのデザインに参加してほしいと思う。

ガヴィン・ヴァーヘイ/Gavin Verhey

ガヴィンのことをデザイン・チームの最新メンバーだと紹介しようと常々思っていたが、さらに新人が2人(ジャッキー・リー/Jackie Leeとジュール・ロビンス/Jules Robbins)増えていた。開発部全員の中で、ガヴィンは最も多才な人物の1人で、その技術はデザインのみならずデベロップにも及んでいる。マジックのブランド・チームでも6ヶ月働いたことがあり、マジックのブランド・プレイを監督したこともある。イベントではコスプレもする(ジェイスの格好が多い)。私が会った中で最も旅行をしている人間でもある。そして、彼は最も突飛な話に登場することもできるのだ(いつか、彼が火口に落ちた時の話をしよう)。ガヴィンはまた、私が出会った中で最も情熱的な人物でもあり、彼を『イニストラードを覆う影』のデザイン・チームに迎えたことは喜びだった。

マーク・ローズウォーター/Mark Rosewater

それから、私だ。常々語っているので、特に語ることはない。私はすべてのデザイン・チームに参加し、助けるとともに進捗を見守っているのだ。

影が楽しむ

既存の世界に再訪するブロックでデザインを始めるとき、最初にする質問は、どのメカニズムを再録すべきかである。この質問に答えるため、我々は前回のブロックに存在したあらゆるものを書き出す必要がある。『イニストラード』ブロックに関しては、以下のようなものがあった。

- 両面カード(変身)

- フラッシュバック

- 陰鬱

- 呪い

- 「墓地関連」

- 部族(人間、スピリット、吸血鬼、狼男、ゾンビ)

- 窮地

- 不死

- 奇跡

- 結魂

- 「孤独」メカニズム

- 「明滅」

このそれぞれについて再録の可能性をどう考えているか見ていこう。結果は3段階で、「確実」「未定」「論外」だ。

両面カード(変身) ― 確実

旧『イニストラード』で最も目を引いたのは両面カードだ。イニストラードを再訪するなら、両面カードが再録されることはユーザーが確実視するだろうという意見で全会一致し、我々はこれを当然とした。

フラッシュバック ― 未定

フラッシュバックは素晴らしいメカニズムだが、『イニストラード』の主役ではなかったので、他の要素のようにイニストラード世界と直接結びついているとは言えない。

陰鬱 ― 未定

陰鬱は『イニストラード』出身という利点があり、直接結びついていると言える。しかし、フラッシュバックのようにうまくプレイされたわけではない。

呪い ― 未定

呪いは旧『イニストラード』では評価が分かれていた。プレイヤーの一部には大人気だったが、多数にとってはどうでもいいものだった。

「墓地関連」 ― 確実

ゴシックホラーを舞台にするなら、墓地を活用する以外の方法はない。そこで、これは確実とした。

部族(人間、スピリット、吸血鬼、狼男、ゾンビ) ― 確実

人間と「怪物」はこの世界の主な住人であり、これらのクリーチャー・タイプは当然再録される。部族のシナジーが期待されているかどうかについても議論し、旧『イニストラード』ブロックではかなり注目を集めたので再録は期待されると判断し、その期待に応えることにした。

窮地 ― 論外

このメカニズムは旧『イニストラード』ブロックの名前のあるメカニズムの中で最も人気のないものだった可能性がある。そこで、これは再録しない。

不死 ― 未定

不死にはデザイン上もデベロップ上も問題があるが、人気があった。再録を検討することはできる。

奇跡 ― 論外

奇跡には2つの問題があった。1つ目が、『イニストラード』ブロックというよりも『イニストラード』セットへ戻ることを意識していて、奇跡は『アヴァシンの帰還』に結びついているということ。2つ目が、『イニストラードを覆う影』では物語は悲愴なものになり、奇跡の起こる余地が無いことである。

結魂 ― 論外

同じ理由が結魂にも挙げられる。『アヴァシンの帰還』に焦点を当てる気はなく、クリーチャーが協力するような状況ではないのだ。

「孤独」メカニズム ― 論外

この名前のないメカニズムは、窮地よりも評価の低かった唯一のものであり、再録はありえない。

「明滅」 ― 論外

セットに数枚の明滅効果が入ることはありうる(「明滅」とは、パーマネントを追放し、その後(ターン終了時に、あるいは追放した直後に)戦場に戻すことを指すスラングである)が、それをこのセットの大きなテーマとして取り上げる必要はない。

検討の結果のリストがこうである。

確実

- 両面カード(変身)

- 「墓地関連」

- 部族(人間、スピリット、吸血鬼、狼男、ゾンビ)

未定

- フラッシュバック

- 陰鬱

- 呪い

- 不死

論外

- 窮地

- 奇跡

- 結魂

- 「孤独」メカニズム

- 「明滅」

こうして検討したあとで、「確実」に分類したものだけでも充分である可能性があると考え、これだけでイニストラードらしさを表すのに充分かどうか試してみることにした。

影と戦う

デザインを始めるにあたっては、注目するものを決める。今回、我々はイニストラードで育つ狂気をテーマとして選んだ。これには2つの理由がある。1つ目が、それによってイニストラードが新しい方向に向かうということ。世界を再訪する場合、プレイヤーが楽しんだままにしたいと思う一方で、そのブロックに新しい景色をもたらし、前回と全く同じではないようにする方法も必要である。2つ目に、狂気はメカニズム的に繋がるテーマだと感じたことである。

まず最初は、少なくとも先行デザインの最初には、誰もが気づいていて意識していない問題から始めるべきだと考えている。我々のテーマは狂気だ。狂気というテーマを表すメカニズムとして何が使えるだろうか。

マッドネスは強力なメカニズムで、プレイヤーにも好かれている(この2つには高い相関がある)。しばらく前に、私は「ストーム値」について説明し、マッドネスをストーム値8、「最適な環境が必要なだけでなく、この追加の問題を解決できるようにする必要もある」メカニズムの例として挙げている。さて、最適な環境は整った。

マッドネスには2つの大きな問題があった。1つはデベロップ的なもので、バランスをとるのが難しく、悪用できる性質を持っているということである。もう1つはルール的なもので、マッドネスはルールの範疇外でなんとか動かしていたメカニズムの1つなのだ。今日では、デジタルでのプレイなどに関して、ルールをより円滑に働くようにすることが求められている。マッドネスを使うのであれば、いくつものルール上の問題を解決しなければならなかった(それらの問題は私の専門外なので、詳細は触れない)。

先行デザインで、マッドネスを使うことを決めた。デザインも、その同じ決定をして、うまく働くようにしようと決めた。ところで、このセットのリード・デザイナーのマーク・ゴットリーブと、このセットのリード・デベロッパーのデイブ・ハンフリー/Dave Humpherysは、2人揃ってマッドネスの大ファンなのだ。

影を操る

デザイン上の大問題は、プレイヤーが狂気に陥ることをどうメカニズム的に表すかだった。これは非常に重要で、デザイン上の鍵となるので、先行デザイン(リーダーはイーサン・フレイシャー/Ethan Fleischer)にさかのぼる。我々はこれについて何週間もかけて話し合い、最終的にライブラリーが精神の比喩(ちなみに手札はその瞬間の思考)だというところに焦点を当て、ライブラリーからカードを削ることが、正気を失うことを表すことにした。

我々は最初、より直接的な石臼戦略(《石臼》はライブラリーの一番上にあるカードを墓地に送る効果を持つ最初のカードである)から始めたが、すぐにそれがこのセットの中核ではないと気がついた。他人を狂気に陥れるのではない。自分が狂気に陥らないようにするのだ。

そこで見つけた方法が、狂気カウンターだった。一部のカードを、唱えるなり使うなりしたら、プレイヤーに狂気カウンターを与えるのだ。そして、プレイヤーがダメージを受けるたび、自身の狂気カウンターの数に等しい枚数のカードがライブラリーから削られるのだ。たとえば、私が2つ何か呪文を唱えて、それぞれが1個の狂気カウンターをもたらすとする。その後、対戦相手が4体のクリーチャーで攻撃してきて、その2体が通ったとしたら、私はダメージを与えてきたクリーチャー1体あたり2枚、合計4枚のカードをライブラリーから墓地に送ることになる。使った本人に狂気カウンターをもたらすカードも、対戦相手に狂気カウンターを置くカードもあった。

狂気カウンターはダメージの量ではなく発生源の数によるので、小さくて回避能力を持つクリーチャーが有利な環境になった(過去に、ダメージの量に応じてライブラリーを削るようにしたところ、ライブラリーを削り切る前にライフがなくなってしまうことがわかっていた)。我々は潜伏(デザイン中は「隠密/sneak」と呼ばれていた)という回避メカニズムを考えついた。これは、潜伏を持つクリーチャーのパワーよりも大きなパワーを持つクリーチャーによってはブロックされないという能力である。この能力は、パワー強化と回避能力のコンボを止める方法についてのブレインストーミング中に思いついたものだ。旧『イニストラード』の《不可視の忍び寄り》は、装備品やオーラをつけることでブロックされない巨大クリーチャーができてしまい、数ターンで決着してしまうことから非常に頭にくるクリーチャーだった。潜伏は、クリーチャーが大きくなれば回避能力がなくなるので、最初からこの問題は発生しない。潜伏はそのまま印刷にまで至ることになった。

デザインが始まったとき、我々は狂気カウンターを弄っていたが、このメカニズムが期待していたよりも面白くないと気がついた。一方、狂気の象徴として墓地を肥やすことを楽しんでいた。カウンターを使わずに墓地を記録する方法はないだろうか。墓地が何らかの条件を満たすことで、正気を失ったことを表すとしたらどうだろう。我々は非常に単純な解にたどり着いた。墓地にあるカードの枚数である。

興味深いことに、我々はもう1つの『オデッセイ』のメカニズムであるスレッショルドに行き着いていたのだ。スレッショルドは、墓地に7枚以上のカードがある場合にカードが強化されるというメカニズムだった。我々はスレッショルドを試してみたが、すぐにこれは正解に近いが正解ではないと気がついた。我々は他に数えられるものを探した。クリーチャーの枚数、クリーチャー以外の枚数、有色カードの枚数、無色カードの枚数。

どこかの時点で、何か特定のものを数えるのではなく、何かの種類数を数えるということを閃いた。青のカードが墓地に何枚あるかを数えるのではなく、墓地に何種類の色があるかを数えるのだ。色では、デッキ作成が非常に難しくなるので問題がある。そこで目をつけたのがカード・タイプだった(目をつけたのはケン・ネーグルだ)。何種類か以上のカード・タイプがあるかどうか。どんな単色デッキでも、すべてのカード・タイプのカードを使うことはできる。

最初は、デザイン・チームの中でも懐疑派が多かった。把握するのが難しいのではないかという懸念があった。しかし、実際にやってみると、誰もが気に入っていった。デッキ作成にもゲームプレイにも影響があった。把握するのは最初に危惧していたよりも簡単だとわかった。非常にうまく働き、デベロップもコストづけができるとわかった。このメカニズムは後に昂揚となり、このセットの中軸となるのだった。

影の王

次は、両面カードで何をするかだった。このセットには両面カードが必要なことはわかっていたが、『イニストラード』や『闇の隆盛』の両面カードから進化させたかったのだ。我々は2つの方法で進化させることにした。1つ目が、デザイン上、過去に扱わなかったデザイン空間に進めるということ。2つ目が、両面カードがテーマになりうるかどうかしっかり議論するということである。

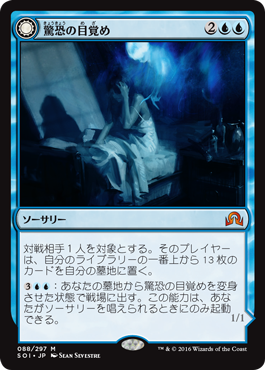

1つ目の質問に応えるために、今日のプレビュー・カードをお見せしよう。進化の方法を見つけたことを説明するより、これを見てもらうほうがいいはずである。

さあ、ご覧あれ。

このカードの元になった考えは、両面カードを使ってクリーチャーと呪文の2つの状態の間で揺れ動くカードを作るというものである。この呪文は、これまで両面カードで扱ってこなかったデザイン空間の一例としてサム・ストッダードが特に作ったものであった。

2つ目のアイデアのために、デザイン・チームは「両面カード関連」テーマを扱うことにした。ブースターパックに両面カードを1枚ではなく2枚にして、変身することや変身していることを見るカードを作ったのだ。緑青のドラフト・アーキタイプは「変身関連」デッキになった。最終的にはこのテーマはうまく行かず、両面カードの開封比を2から約1.5に落とした。つまり、パックから1枚か、場合によって2枚手に入れることになる。

影の王国

昂揚があり、マッドネスがあり、潜伏があり、両面カードがある。部品は揃いつつあるが、まだまだやることは残っている。昂揚をうまく働かせる方法や、昂揚と他のメカニズムとを絡ませる方法、マッドネスの問題もある。各部族をメカニズム的にどう表すのかも残っている。

これらの問題に答えていく中で、新しい疑問も生まれてきた。デザイン・チームはこの世界の中軸だった狂気に焦点を当てているが、物語は謎が中心にある。ジェイスはイニストラードを訪れ、何が起こっているのかを知る必要がある。さて、ジェイスが調査している狂気のことは表しているが、調査そのもののことはどうだろう。

それではまた次回、すべての部品が集まり、謎というテーマにメカニズム的に結びつく方法を見つける日にお会いしよう。

その日まで、

(Tr. YONEMURA "Pao" Kaoru)