フーイ

『タルキール覇王譚』ブロックのセットは、ドナルド・ダックの甥3人にちなんで『Huey』『Dewey』『Louie』というコードネームが付けられていた。3つが韻を踏んでいるうえに綴りがばらばらだったのは、非常に問題があるまずい選択だということがわかった(『Tears』『Fears』、『Lock』『Stock』がこの後に続いており、この問題を乗り越えたとはとても言えない)。さらに、この名前がコミックで登場するときには順番があるとはいえ、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社内でも皆がその順番を知っているとは言えなかったので、常々混乱していたのだ。ここでも、名前が韻を踏んでいることは助けにはならなかった。

この命名規定から、ある副産物が生まれた。コミックで、アーティストが間違えて3匹でなく4匹のアヒルを描いてしまうことがあった。それも1度や2度ではなく、多くのコミックがこの誤りのまま印刷されている。回数があまりに多かったので、4匹目のアヒルは「Phooey Duck/フーイ・ダック」と名付けられたのだ。コードネームが公表された時、私の元にはヒューイ・デューイ・ルーイのファンたちから「第4セットはどこですか? フーイはどこです?」という冗談が大量に届くことになったのだ。この冗談を言った人々の中に、真剣に「フーイ」というセットが存在したと思っている人はほとんどいなかった。しかし、しばらくの間、作られる可能性の高かったセットが存在していたのである。

今日はウィザーズ社内の人しか知らない『タルキール覇王譚』のセット、『Phooey』についての話をしよう。おっと、知らない、ではなく、知らなかった、になる。親愛なる読者諸君、これから『Phooey』について、どのようなもので、どうやって作られ、そしてどうして印刷されなかったのかについて話していく。気になるかね? それなら、さっそく始めよう。

それはマスクから始まった

この話の始まりは、『オンスロート』のデザインをしていたころ(2000年夏)に遡る。デザイン・チームに協力してそのセットで使う大型メカニズムを考えていた私のところに、ルール・チームのメンバーが尋ねてきた。当時、様々なルール上の問題に常に取り組んでいる人々がいたのだ。彼らの仕事の1つが、問題のあるカードを過去から探し、それを現行のルール下でどうすれば作用するようにできるかを見つけるというものだった。そして、特に問題のあるカードが2枚あったのだ。

《[autocard]Illusionary Mask[/autocard]》 アート:Amy Weber

《[autocard]Illusionary Mask[/autocard]》と《[autocard]Camouflage[/autocard]》である。どちらも『アルファ版』からのカードで、戦場でクリーチャーを裏向きにするというものだった。どちらもその働きがきちんと明文化されておらず、誰にもわからなかった。当時は、裏向きのクリーチャーに何かする場合、そのカードが何か知っているそのコントローラー(たいていの場合はオーナーでもある)が何が起こるかを答えるのだが、その理由を説明する必要はなかった。この古典的な例が、裏向きの黒のクリーチャーに《[autocard]恐怖[/autocard]》を唱える場合だ。《[autocard]恐怖[/autocard]》もまた『アルファ版』からのカードで、黒でもアーティファクトでもないクリーチャーを破壊できるというものだった。対戦相手がその裏向きのクリーチャーに《[autocard]恐怖[/autocard]》を打ってきた場合、「いや、できないよ」と答えるだけでいい。《[autocard]恐怖[/autocard]》のオーナーは、その理由を知ることはできないのだ。黒あるいはアーティファクトだからなのか、他の理由で対象にとれないのかもわからない。次に《[autocard]粉砕[/autocard]》(同じく『アルファ版』からのカードで、アーティファクトを破壊するもの)を試してもいいが、やはり「ごめんね」と言うだけである。そうなると、これはアーティファクトではない、ということがわかるというわけだ。

[card]Illusionary Mask[/card][card]Camouflage[/card]

この手順は単にいらいらするというだけでなく、相手の言っていることが本当かどうか確かめる手段がないという問題もあった。当時は、カードが奇妙なことをして、その使い方はプレイヤーが使ってみて把握するというのが斬新に思えたのだが、ルールを整理整頓していくうちに目障りになってきたのだ。ルール・チームはこれをルール下で作用するようにする方法を見つけなければならなかった。これらのカードはもう世に出ていたので、「お手上げだ気にすんな」というわけにはいかなかったのだ。

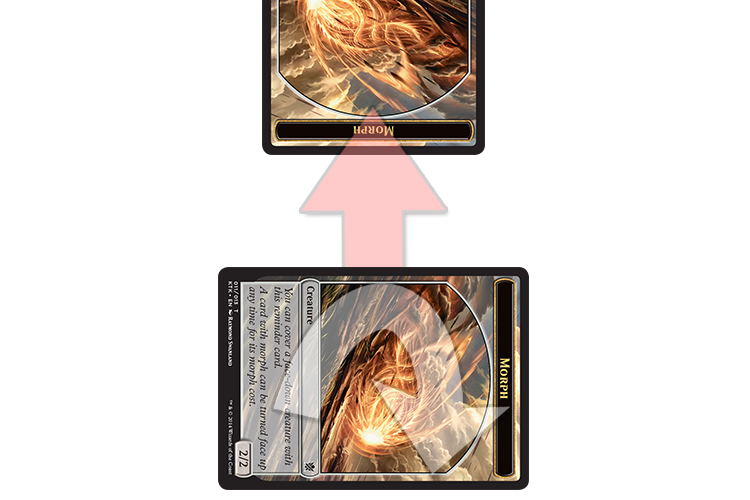

ルール・チームはこの問題を解決するために長い時間を費やし、そしてある日完璧な答えを見つけ出した。裏向きのクリーチャーの特性を、ゲームが定義すればどうだろう。どれも同じなら、その反対の面が何であるかを知らなくても局面を理解できるはずだ。そして、ルール・チームはこの新しいルール技術が新しいメカニズムを生み出せるということに思い至った。手札から裏向きにプレイした跡、マナを払って表向きにできるカードを考えたのだ。これがメカニズムとなれば、対戦相手はそのクリーチャーが何なのか表向きになるまでわからないことになる。

アート:Raymond Swanland

ルール・チームは、もちろん後に変異となったこのメカニズムに興奮していた(当時、彼らはこれのことを「秘密/Stealth」と呼んでいた)。このメカニズムへの熱狂を分かち合える相手を求めて彼らは開発部にやってきた。その相手というのは私のことだ。私以外には誰もこの発想に興味を示さなかったが、私はそこに巨大な可能性を見た。ただし、私はそこに少し修整を加えることにした。ルール・チームの作ってきたものでは、裏向きで唱えるコストは2マナで、裏向きのクリーチャーは1/1だった。1/1は戦場で脅威と言うには小さすぎる。私は、汎用マナ3マナで2/2にしてはどうかと提案した(変異メカニズムの歴史について詳しくは、変異特集の時に私がこのメカニズムのデザインについて書いた「Wait, There's Morph(リンク先は英語)」を読んでみてくれたまえ)。

私につきあってくれ

それから10年の時が流れ、先行デザイン・チームは『タルキール覇王譚』ブロックにほぼ1年間取り組んでいた(先行企画と呼ばれていた、一番最初の先行デザイン・チームが関わったのが『タルキール覇王譚』ブロックであることを思い出してほしい)。我々はすでに、大小大で「第2セットは両方の大型セットとドラフトする」という構造を作り、それに時間旅行というフレイバーを絡ませていた。最終的に、私はタルキールが変わりゆくのに合わせてセット間で変わっていく中核メカニズムとして変異を使うことに決めた。私は変異を使いたくて、変異はデベロップ的に難しいメカニズムだということは過去に証明されていたので、私は(デベロップ側で私の地位に相当する主席デベロッパーの)エリック・ラウアー/Erik Lauerの元に赴いたのだ。

エリックは『オンスロート』ブロックで変異がデベロップ的にどのように扱われたか、そして『時のらせん』ブロックではどうだったかを調べ、そしてなんとかする方法がありそうだと感じた。彼にとっての大問題は、我々が変異を使いたいのか、それとも3マナで2/2ではなく2マナという点で異なるだけのよく似た新メカニズムを作りたいのかということだった。我々は、バニラの2/2クリーチャーを熊(《[autocard]灰色熊[/autocard]》)と通称していることから、このメカニズムを「熊変異」略して「熊異」と呼んでいた。「そろそろデザインを始める時期だが、変異と熊異、どっちを使うべきかね」と尋ねた私に、エリックは変異だと答えたのだった。

《[autocard]灰色熊[/autocard]》 アート:Zina Saunders

『タルキール覇王譚』のデザインを始めた。先行デザイン・チームのおかげで、我々はそれまでにない早さでデザインを進めることができた。龍の性質に基づいた陣営という発想が生まれ、そしてその陣営は最終的に楔3色に基づくものになった。議論を重ね、『タルキール龍紀伝』は敵対色でなく友好色に基づくものになった。我々は5つの陣営のメカニズムを見つけ、最終的に、プレイスタイルそのものが変異の存在によって有利を得て、そしてクールで楽しい方法で変異と関わるようにすることで変異メカニズムを中心に据えた環境を作り上げた。

うまくいった……と思ったが、エリックとの会談であることがわかった。デザインはデベロップに1年先行しているということを思い出してほしい。私が『タルキール覇王譚』のデザインで忙しくしている時期は、エリックは『テーロス』ブロックを完成させるのに忙しかったのだ。私は『タルキール覇王譚』に尽力できていたが、エリックはそうではなかった。彼はまだ変異を使うべきか熊異にすべきか悩んでいた。私は、その話はもうした、エリックが変異を選んだじゃないかと言った。エリックは、聞かれたときには『タルキール覇王譚』ブロックのことをよく考える時間がなかった、てっきりどっちに落ち着くと思うか聞いただけだと思ったのだと言った。私は、そうではなくどちらを使うべきかを知る必要があった、このセット全体をこのメカニズムを軸にして組み立てているのだ、と答えた。問題だな、そうエリックは呟いた。

閑話

話を続ける前に少し触れておこう。マジックを作るのは、常に改善し続けている現行の手順によっている。デベロップに影響を与えるデザインの決定がデベロップが問題視して考えるようになるずっと前におこなわれている、ということは、かなりの時間を費やしている問題である。この出来事が警鐘となって、我々はやりかたを見直すことになった。これは長期的に見るといいことなのだ。

《[autocard]軍団の伏兵[/autocard]》 アート:Tyler Jacobson

デベロップは熊異を使うことを真剣に検討していた。裏向きメカニズムとして選ばれたものが、デザインの中心になるのだ。変異を使うか熊異を使うかでデザインは変わってくる。さて、一体どうやってこの問題を解決すべきかとなるが、さまざまな要因のおかげで(その最大のものは先行デザインである)、『タルキール覇王譚』のデザインのスケジュールには余裕があった。そこで、非常に独創的な計画が浮かんできた。既存の『タルキール覇王譚』のファイル(コードネームは『Huey』)をコピーして、『Phooey』という全く新しいセットを作るのだ。元の『タルキール覇王譚』のファイルは、この実験が終わるまで凍結し、そこに立ち戻ることができるようにした。その跡、我々は『Phooey』の変異を熊異に入れ替え、その変更に基づいてデザインを修正していった。

最初は、『Phooey』のデザインに1ヶ月かけて、その結果を見るという計画だった。デベロップは(ファイルを見て、プレイテストにも参加して)興味を示し、熊異を使った『Phooey』を採用すべきか、それとも変異の『Huey』に戻るべきかの意見を出すことができるようになった。そう、時間旅行をテーマとして2つの時間線を持つこのブロックでは、実は1つのセットの中にも2つの時間線があったのだ。

まったく新しい世界

我々は、ファイル内の変異カードをすべて熊異カードに置き換えることから『Phooey』のデザインを始めたが、すぐに、この変更がかなりの影響をもたらすということがわかってきた。

問題#1:線が変わった

変異のデザインは、3マナを主軸にしている。熊異は2マナだ。つまり、変異が多くを占めるセットでは、3マナのクリーチャーは変異のために場所を空けなければならない。熊異が多くを占めるセットでは、場所を空けるのは2マナということになる。我々はこの問題を解決するために可能な限り多くの2マナのクリーチャーを3マナに変換していった。この線の変化は、熊異クリーチャーをどうデザインするかということにも影響を及ぼした。変異では、3マナに到る前にプレイできるクリーチャーにするという選択肢があったが、熊異ではそうなると1マナだけになり、大型セットとはいえ1マナ・クリーチャーを大量に入れるわけにはいかなかったのだ。

問題#2:環境が加速した

熊異の世界では、2ターン目に2/2が出て当然である。第3ターンにも2/2が出るのが普通だ。第4ターンには2体の2/2が出てくることも多々ある。早い環境では、2/2のバニラの2マナ・クリーチャーは非常に有用である。2/2のバニラの2マナ・クリーチャーで後に大型のクリーチャーに変われるとなれば超有用だ。あるとき、私は熊異のことを「《[autocard]カヴーのタイタン[/autocard]》メカニズム」とあだ名した。

[card]Kavu Titan[/card]

そう言ってから気がついた、熊異はもっと強い。2ターン目にそのクリーチャーを出しても、後に強い姿に変えることができるのだ。

2ターン目の2/2は無視できるものではない。攻撃的で、実際に攻撃してくる。熊異メカニズムは、単にゲームのクロックを早め、相手と競い合うものにするのだ。

問題#3:クリーチャーのマナ・カーブがゆがんだ

変異があると、セット内の3マナ・クリーチャーの数は増加傾向を示す。熊異の場合は3マナだ。問題はそこで、通常、セットにおいては3マナより2マナのクリーチャーが少ないものである。それに加えて、熊異は無色なので、どの色を使っているプレイヤーも無数の2マナ・クリーチャーを出すことができてしまうのだ。

問題#4:裏向きクリーチャーが表にならない

環境が加速し、ゲーム・プレイが攻撃的になっていくと、裏向きクリーチャーが表になれるまで生き残ることがどんどん減っていった。加えて、ゲームが加速していて、ゲームが終わるまでのターン数も短い。つまりプレイヤーが使えるマナの総量も少ない。これは単に大型クリーチャーをあまり見ないというだけでなく、面白い効果をもたらすような出来事も起きないということである。

問題#5:クリーチャーの表面がより弱くなった

熊異クリーチャーは変異クリーチャーよりも良い、つまり、各カードそれぞれの表側にクールなものを持てないということである。サイズは小さくなり、マナ・コストは高くなり、熊異コストはさらに重くなる。裏向き側に「注力」しているので、カードの他の部分に割り当てるカードパワーが残っていないのだ。

問題#6:陣営メカニズムの価値が変わった

攻撃がゲーム・プレイの中心になったので、強襲はずっと強くなった。それと対照的に弱体化したのが、攻撃を諦めることの重みが上がった長久である。果敢は、戦うためにクリーチャーを大量にプレイする必要が出たので弱体化。クリーチャー全体のサイズが小さくなったので、獰猛も弱体化した。高速のゲーム・プレイの結果、大型クリーチャーはあまり存在しないのだ。探査は強化されたところも弱体化したところもあった。強化されたのは、死亡したクリーチャーがそのまま墓地を肥やしてくれるし、可能な限り早くクリーチャーを除去すると言うことになればコストを減らす効果は非常に有用だからである。弱体化したというのは、探査カードは比較的重く、高速なゲームで重いコストを払えることは少ないからである。

ここで強調しておきたいのは、我々はメカニズムの働きを変えたり、コストを変えたりして熊異の影響を減らそうとしたということである。強襲カードの効果を弱めたり、獰猛に必要なパワーを4から3に変えたりした。この実験で重要なのは、変異から熊異に変えることによってセット全体がどうなるのかを観察することである。

問題#7:氏族の独自性が減った

どの氏族でも2ターン目に2/2を出すのが正しいプレイということになると、どのプレイもよく似たことになっていく。我々はなんとかして氏族ごとの独自性を保とうとしたが、ゲーム・プレイのあり方がそれに逆行していた。

問題#8:裏向きクリーチャーがプレイされる回数が増えた

この変更の理由の1つが、裏向きのメカニズムがリミテッドでも構築でももっと見られるようにしたいというものだった。それは達成された。上記の通り、自分の色だけでなく開封、あるいはドラフトした熊異すべてをプレイする人もいた。リミテッドで裏向きクリーチャーが使えるようにするのはできない話ではないが、構築でそうするのは難題である。この変更によって高レベルのプレイヤーはこのメカニズムを使うようになった。

問題#9:大将軍世界がさらに戦闘の世界になった…

『タルキール覇王譚』のデザインにおける目標の1つが、クリーチャーの戦いを通常よりも大きく扱うことで大将軍世界らしさを出したいというものだった。熊異世界は激突し合うクリーチャーを増やすことができた。

問題#10:…のはいいのだけれどどの戦闘も同じになった

そう、クリーチャーは攻撃したが、もっともよくあるのは2/2の裏向きのクリーチャー同士の相打ちだった。クリーチャーの戦闘は確かに発生したが、変化に乏しいものだったのだ。

結果がこうなったわけ

4週間の実験は、実際には6週間の時間がかかった。非常に速いペースで繰り返しがおこなわれていた。週の会議のうち1回で変更を加え、もう1回でプレイテストをする。この調査をするならきちんと成功させたかったので、我々は全力でもう1つの世界に取り組んでいたのだ。

最終的に、デザイン・チームは『Phooey』よりも『Huey』を選んだ。熊異は変異よりも実用的だったが、代償が大きすぎた。我々が長い時間を費やして作り上げた美しいデザインを蹴散らしてしまうのだ。氏族の独自性はくすみ、裏向きのクリーチャーは表にならず、ゲーム・プレイは我々が望む以上に高速化してしまう。

デベロッパーの意見は分かれていた。熊異は構築で使えるメカニズムを作るのが簡単だったのだ。しかし、最終的にエリックたちを納得させたのは、裏向きのクリーチャーが裏向きのままになることが多いという事実だった。裏向きメカニズムの魅力的なところはその下に隠れている驚きなのに、それがほとんど起こらないのだ。

私は『Huey』に戻りたいと言い、エリックも同意した。この間に、我々はいろいろと気に入る形の変更もおこなってきたので、差し戻す中で『Phooey』に加えた進化の中で『Huey』に適用できるものを探すこともした。

こうして、『Phooey』という実験を振り返るのは面白いものだ。当時は私にとって非常に疲れるものだったが、そのおかげで『タルキール覇王譚』はいいものになったと信じている。何かを理解するための最善の手段が、そこから離れてそれなしでの実験をすることだというのはあり得る話だ。『Phooey』をプレイしたことで、『Huey』でもっとも価値があるものについて理解を深めることができたのだ。

アヒル、アヒル、アヒル、ガチョウ

我が親愛なる読者諸君、これが諸君の知らない、そしてプレイすることもないセットの話である。『Phooey』の命は短かったが、示唆に富んだものだったと言える。いつもの通り、今回の記事についての諸君の感想を楽しみにしている。メール、各ソーシャルメディア(Twitter、Tumblr、Google+、Instagram)で(英語で)聞かせてくれたまえ。

それでは、あなたが何かを手放すことでそれを評価することを学びますように。