ジャンドの全ての石塚が

ゼンディカーから遠く離れて、五つ子の世界アラーラが存在する。遥かな昔、アラーラは五つの異なる世界に分断され、それぞれが独自の慣習、生活様式、魔術の形態を進化させた。ドラゴンを崇拝する断片次元ジャンドでは、シャーマンと戦士達がタール坑や密林をものともせず、終わらない弱肉強食のサイクルの只中に生き残ろうとしている。屍術はジャンドでは知られておらず、地獄のグリクシス断片だけに存在する分野である。

だが衝合の到来とアラーラ断片の統合によって、全てが変化した。死の魔術はジャンドへともたらされた……一つの復讐とともに。

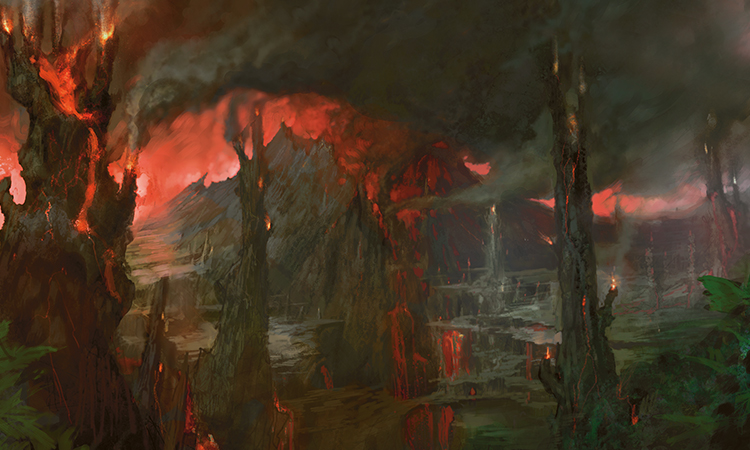

刺すような硫黄の匂いが彼女の鼻孔を燃やした。一陣の熱風が谷を吹き抜ける中、履き古した靴の下で鋭く乾いた草がこすれた。野生。本能。炎。地平線を、ジャンドを作り上げる荒々しい眺望を見渡してその言葉が彼女の心にひらめいた。大地の荒々しい鼓動はこの地の全てに轟いている。それは固い皮と鋭い牙を持つ巨大な獣の蹄の下で響いている。遠くのドラゴンの咆哮の中にこだましている。噴火が迫り震える火山の頂きの中に反響している――そして彼女の記憶の中、幾つもの場面の中にも。それらはジャンドの脅威を更に良いものにしてくれていた。

《野蛮な地》 アート:Vance Kovaks

もう一つの言葉が彼女の思考に忍び寄ろうと、隠された記憶の隙間に滑り込もうとした。それは彼女の喉に、そして心臓に引っかかった。彼女はそれを思考から引き裂き、投げ捨てた。かつては輝いていた炎のゆらめく影を。

故郷。

その言葉を置いて、彼女は前へ踏み出した。暗い思考という塵漁りに穿られ綺麗にされた、捨てられた骨を。

ここは故郷じゃない。今はもう違う。

それは本当に……緑色をしていた。

彼女は目の前の薬瓶を見た。その中身は奇妙な燐光性の輝きに脈動していた。それを持つ、皺だらけの年老いたシャーマンは彼女に視線を返した。小さく束ねた灰色の髪が風に荒々しく踊っていた。

「夢炎の水薬により、我等ネル・トースの円環はおぬしを清める。メーレン、石と血と骨の子よ」その薬瓶を手渡そうとする年老いたシャーマンの手はわずかに震えていた。彼女が薬瓶を受け取ると、若い指が年月に皺と斑だらけとなったそれに触れた。彼女の凝視はその薬から自身を取り囲むシャーマン達へと動いた。彼女は円環の見慣れた顔を見て、師匠のケイルを見つけた。彼は背筋を伸ばして誇らしく座り、注意深く見守っていた。

彼女は師に合わせるように少し背筋を伸ばした。

「飲み、そして備えよ」

疑念が彼女の思考をかじった。彼女の人生はずっとこの時を目指してきた。自分が一人前のシャーマンの座に値すると示すための試練に。とはいえ彼女は常に苦戦してきた。同輩は訓練の中で彼女を追い越して行き、彼女は常にその影を追いかけていた。年少のシャーマンがいとも簡単に唱えた呪文は彼女を挫けさせた。彼らは生命の魔術を直観的に振るうように見えた。一方で彼女はその鼓動を聞き、見つけようと苦戦してきたが、繋がりは僅かで姿も成せずにいた。

集中しろ。

その言葉が思考に反響し、彼女は再び本能的にケイルを見た。その長身のシャーマンは平静な表情をまとい、だが彼の目は彼女を見据えたまま、誇りと希望をきらめかせていた。苦戦してきたにもかかわらず、ケイルは彼女の強さを信じていた。

お前は弱くはない。お前はメーレン、ネル・トース族のシャーマン見習い。生命の魔術と繋がる者、血と骨を振るう者。お前は人生の十二年目の夜明けにいて、先は長い――だが私はお前が生きるために戦うのを見てきた。集中しろ、メーレン。力を放て。勝ち誇れ。

彼女は深く息を吸った。この試練を完遂した見習いの一人となるか、さもなくば試練で死ぬか。

その末路を迎えた何人もの見習いシャーマンについて、彼女は考えないよう努めた。事実、何人もがこの試練で命を落としていた。

もう戻れない。

彼女は唇へと薬瓶を傾け、中身を飲み干した。

それは完成した。

彼女は朝の時間を費やして完成させた。その魔術はまだ彼女にとって新しいもので、進みは遅かった――作られたばかりの黒曜石の刃、その重さは戦士の手にまだ馴染まなかった。

だが、この武器はただの剣よりも遥かに危険なものになるだろう。

彼女はゆっくりと几帳面に作業を進めた。まだ経験は浅いながらも、研鑽した魔術は彼女の中を自然に、その律動の中をほぼ無意識に流れた。彼女はもはや、その手から逃れる力を不器用に掴もうと苦戦する子供ではなかった。唱える呪文は自身にとって新しいものながら、重い年月と力を感じた。そして成功と完成が近いとわかっていた。周囲では、彼女の周囲に集まった純粋なマナの力に押され、沼地のぬかるみが細く流れ出していた。彼女の武器がかつての強大な姿にまとわりつく永劫の時から抜き取られ、鍛え直された姿を成すと、沼の水とごみは道をあけた。

彼女はその美に、太古の完璧な姿に感服した。このような偉大な存在がジャンド全土に眠り、再び発見される時を待っているとわかっていた。彼女はその姿を凝視した。死の優雅な道具が、かつての栄光を取り戻した――違う、更に強くなった――自分の手によって。ほぼ間違いなく、それは過ぎ去った年月に忘れ去られた名前を持っていた。自分はそれに今一度意味を与えるのだ。

「スカール・ケシュ」

その声は重々しく響き、彼女自身驚いた。長い間、大きな声を発していなかった。

「お前はスカール・ケシュ。蘇り、私に仕えなさい」

彼女は再び口を開いた。声は力を持ち、手は直観的に仕草となり、その武器を彼女の魔術と意思に縛り付けた。心の隅に、一つの言葉がこだましていた。

復讐。

身体の内の全てが燃えていた。

すぐに彼女は夢炎の水薬という名の意味を理解した。錯乱と吐き気が襲いかかり、眩暈の固い壁が意識に突き刺さり、彼女の足元をぐらつかせようとした。身体の内の熱さは熟達のシャーマンが苦悩火を燃やしたようだった――不可解な焼け付く痛みが身体を苦しめた。薬瓶が地面に落ちたが、彼女は気付くことすらなかった。

毒。

その言葉が心に飛び込み、彼女はそれが真だとわかった。何とかしなければ、夢炎の水薬に殺されることは明白だった。彼女は苦痛の中で息をしようと、血管に流れるものに反抗して痙攣する筋肉を動かそうと奮闘した。

同時に、彼女は震えるような声が上がっては収まるのを聞いた。それらの音調は規則正しい律動に重なり合った。円環の者達が詠唱し、連携して呪文を紡いでいた。

そして彼女は前を見た。

目の前で、土が集まり、巨大なエレメンタルが立ち上がった。蛇のような蔓が丸石に巻き付いてあるべき場所にはめ、奇妙で太い四肢を成した。彼女はその怪物を見上げた。高さは優に四メートル、その巨大な輪郭が影を投げかけていた。頭部を構成していた巨岩が音を立てて割れ、尖った口が現れた。静電気が岩の牙の間にひらめき、その上の二つの目へと跳ねた。

そのエレメンタルは身体をのけぞらせ、オーロクスほどもある前肢を長く伸ばし、あくびのように大口を開けて原始の咆哮を上げた。そして前肢を振り下ろすと、地面に衝撃波が走った。その稲妻の目は彼女をじっと見下ろしていた――小さく、ひ弱で、ちっぽけな彼女を。

《崖崩れの精霊》 アート:Joshua Hagler

「子よ、その精霊と交信せよ!」 年長のシャーマンが今や吼えたける風に負けじと叫んだ。その声は騒音を切り裂いて驚くほどはっきりと聞こえた。「おぬしの意思で束縛せよ!」

そうだ。これが試練だった。呼びかけて、繋がって、縛って、命令する。

彼女はそのエレメンタルへとあらゆる注意を向け、練習を積んだ詠唱で唇を震わせながらゆっくりと両手を掲げた。夢炎の水薬は血管に熱く燃えており、彼女はそれがただの毒ではないとわかった――その薬は感覚を増大させていた、新たなものすら加えていた。彼女は見ることができた――ほんの僅かとはいえ――そのエレメンタルのエネルギーが物理的な肉体を越えて広がっているのを。そしてエレメンタルの存在を維持するマナの脈動を感じることができた。

その全てが、彼女の生命力を対価としていた。

それこそがネル・トース族のシャーマンだった――生きた血肉を捧げて獰猛な力とする。このエレメンタルを素早く束縛する必要があると彼女はわかっていた。その力があれば、身体を内から貪られる前に毒を浄化できるかもしれない。さもなくば縛られぬ野生のエレメンタルに外から貪られてしまう。

彼女は理解し始めていた、何故、新たなシャーマンとして覚醒する者がとても稀なのかを。

彼女は自身のエネルギーの触手をエレメンタルめがけて伸ばした。最初の接触。挨拶。歯を食いしばり、燃え盛る血管の熱に耐えながら、刺すような風に耐えながら、円環の者達が続ける詠唱の騒音に耐えながらも平静を保った。

こんにちは。

彼女はネル・トース族の狩人達よりも先に彼らを発見した。戦士が二人とシャーマンが一人、茂みをかき分けて進んでいた。彼女は彼らが地形を横切って、彼女が身をひそめる高台へと近づいてくるのを観察した。土色の身なり。見慣れた武器の形。震えがひとつ背に走った。とても長かった。それは全て馴染んだもので、かつ異質でもあった。隔てた年月によって、かつて親密だった物事は奇妙なものに見えた。彼らがここで生きた肉体を持っているのを、部族が今も生き残っているのを見るのは、信じられないように思えた。ほとんど非現実的だった。

それは今から変わる。

一人目の戦士は何が起こったのかを把握する前に死んだ。獰猛で熱い緑色の炎がその胸から弾け出た。一瞬にして身体全体が燃え上がり、絶叫がその唇から漏れるよりも早く、その戦士はどさりと倒れた。二人目の戦士は声を上げ、飛びのいて剣を抜き、その目は必死に敵を探した。そして彼は敵ではなく、骨の短剣が自身の胸を貫いているのを見た。彼女は刃と彼の背中に体重をかけ、胸骨へとそれを押し込んだ。

《ジャンドの戦闘魔道士》 アート:Vance Kovacs

炎の奔流が彼女めがけて放たれ、彼女は片足を軸に旋回して避けると戦士の身体を前に出してその攻撃を遮った。炎が弱まると、彼女はナイフを引き抜いて戦士の残骸を押しやり、二体目の焼け焦げた屍が地面に音を立てて倒れた。彼女は残ったシャーマンが憤怒の絶叫を上げながら突進してくるのを見上げた。そのシャーマンは走りながら杖を振り上げ、茨のエレメンタルを二体召喚していた――素早く、物騒で、鋭い。

メーレンは一歩下がり、骨の刃についた血を指で拭いながら、そのシャーマンが迫りくるのを見ていた。彼女はそのナイフを持つ手首に素早く絵文字を描き、茨のエレメンタルが彼女に飛びかかる直前にそれを終えた。両手を素早くひらめかせると、二体のエレメンタルは緑色の炎に燃え上がり、そして細かな灰と化し、風に吹き飛ばされて消えた。

突撃してくるシャーマンは苦悶に叫んだが速度を緩めず、杖を構え、その先端で荒々しく音を鳴らす歯や骨に火花を散らせた――その時、焼け焦げた手が一本伸ばされて彼女の足首を掴んだ。シャーマンは激しく転倒し、杖は手から飛び出して固い音を立てて地面に当たり、突然の衝撃に彼女の手首が砕けた。

シャーマンは恐怖とともに背後を見た。焼け死んだ戦士の虚ろな目が彼女を命なく見つめていた。それは彼女のエレメンタルを焼き尽くしたものと同じ、腐敗した緑色に輝いていた。戦士はもう片方の腕を伸ばしてシャーマンの脚を掴み、骨の指が貫いた場所は肉を溶かし、皮膚に深く突き刺さり、彼女は恐ろしい悲鳴を上げた。

その間、メーレンは近くに歩み寄りながらもずっと、狂乱してもがくシャーマンを冷たい嘲りとともに観察していた。シャーマンの傷ついた手を強く踏みつけると、今一度気分の悪くなるような砕ける音がした。シャーマンは苦痛に吼え、抜け出そうとのたうったが、骨の刃が彼女の頸動脈に当てられた。

「あいつらはどこにいる」

シャーマンは冷たく感情のない、灰色の瞳を見上げた。「忌まわしき者め!」そして非難の声を発した。「何と汚らわしい魔術を――」

シャーマンのその言葉は口から血が泡となって湧き出す音と化し、そして骨のナイフに裂かれた喉から血が溢れ出た。

彼女は立ち上がり、再び骨の刃から血を一本の指で拭った。身振り一つとともに彼女は死んだ戦士へと命令し、シャーマンの足首を放して立たせた。血のついた指で、彼女は短剣を持つ手の甲にもう一つの絵文字を描いた。これはもっと複雑なものだった。指が模様をなぞり終えると、緑色の光がシャーマンの屍に染み渡った。そのシャーマンは地面から身体を起こし、よろよろと立ち上がった。空虚な瞳は今や緑色の色合いを帯び、メーレンを見つめていた。

「あいつらはどこ」彼女は再び尋ねた。「今、円環の奴らが集まる洞窟はどこ」

そのシャーマンは喋ろうとしたらしき音を発したが、出てくるのは低い空気音だけだった。血がゆっくりと喉の切れ目から泡立っていた。

「示して」彼女は命令した。

シャーマンは少しの間視線を返し、そして、ゆっくりと、ゆっくりと、その手を上げ、土と血のついた指で東を示した。

「案内して」シャーマンはゆっくりと歩き始めた。

「待って」シャーマンは足を止めた。

メーレンは地面に横たわる杖を示した。「武器を拾って」

シャーマンは屈んで、無事な片手で杖を拾おうと奮闘した。

彼女は少しの間それを楽しく見て、そして先程の戦士へと視線を戻した。緑の炎がその肉体のほとんどを燃やしつくしていたが、幾らかの腱と皮膚が今も骨に頑固にしがみついていた。彼女は肩をすくめた。無駄にしてはいけない。

彼女は片手を伸ばして自身の血管に流れる魔力に呼びかけた。武器を創造したこの朝の経験と、今唱えている血の絆を得たことで、骸骨を動かすのは比較的容易だった。彼女はこの呪文を成すために肉体の臓器を必要とすらしなかった。

《終止》 アート:Wayne Reynolds

ようやくそのシャーマンが杖をしっかりと掴めた頃、骸骨が立ち上がった。メーレンの身振りで彼らは進軍を開始した。その先頭はシャーマンで、両脇を戦士二人が挟んだ。メーレンは数歩後ろをつき、ナイフを鞘に収めた。

復讐が始まる。

終わりだった。

彼女は血を吐き出し、唇を手で拭い、重く息をついた。片目は腫れて開かず、片腕は折れて力を失い用を成さなかった。視界はほとんど失われ、全てがぼやけた斑点にまで曇っていた。身体は痛みをとうに越え、その内は溶けた粘体のように感じられた。今も意識を保っていられるのは、意識を保っているそれがまさに自分を内から殺そうとしているから、そう彼女は推測した。

エレメンタルの束縛から始まる一連の物事は上手くいかなかった。

穏やかに差し出す。

彼女の挨拶、最初の接触のために差し出したマナの触手は、期待した効果をもたらさなかった。確かに、彼女は決してエレメンタルの召喚や束縛が上手ではなかった。だがこの一体のように、エレメンタルを怒らせたこともなかった。

接触するとすぐに、エレメンタルは咆哮を上げて後ずさり、その腕を――オーロクスほどもある岩を――物騒に一振りして彼女へと叩きつけた。その攻撃の速度は彼女に警戒する余裕を与えず、メーレンは無様に飛ばされ、防御のために挙げられた腕はあっさりと折れた。唯一の良い知らせは、その新たな痛みが一瞬だけ、血管を流れる毒の熱を鈍くしてくれたことだった。

彼女は立ち上がろうともがき、息を切らして咳をし、何か導きや手がかりを求めて円環の者達を必死に見つめた。多くが衝撃の表情を隠さず、その様子は何の慰めにもならなかった。彼女はケイルを見た。彼の表情は普段同様に硬く、だが握りしめられた拳だけが違っていた。一つ大きな吼え声に集中をエレメンタルへと戻すと、それは突撃の構えをした。彼女は息をしようとして、集中しようとして、新たな鋭い痛みを感じた。幾つかの骨が折れていないにしても、恐らくはひびが入っているだろう。

慌てないで。集中して。もし意思からの繋がりを交渉できないなら、強制の鎖を作り出さないと。

これより以前には、意思に反するエレメンタルの束縛に、それもずっと小さなものの束縛にすら成功したことはなかった。だがそれは問題ではなかった。成功しなければならなかった。成功する。ここでみじめに死にはしない。

三十分程が経過して、それは誤りだったように思えた。自分は今日死ぬのだろう。彼女を生かしていたのは意思の力と寛大な多くの幸運だった。彼女が知る数少ない束縛の儀式は、夢炎の水薬によって力が増していたとはいえ、野生のエレメンタルを束縛する力には程遠かった。今、彼女は自身の周囲を石の半球で覆ってその中に縮こまり、エレメンタルは怒り狂ってその外側を殴打していた。震える一撃ごとに石の破片が降り注ぎ、この隠れ処も長くはもたないだろうと彼女はわかっていた。もしそうなったら……胃袋が一度うずき、彼女は自身が戦うもう一つの制限時間を思い出した。だが怒れるエレメンタルによる死は、自らの意思で飲み込んだ毒による死よりも近いように思えた。

それでも、かつてないほど近づいている死の脅威よりも更に恐ろしいのは、円環の者達の前で無様な行動をした事だった。自分はエレメンタルの束縛そのものに失敗しただけでなく、束縛のためのシャーマンの呪文や試みの全てがずさんで弱かった。夢炎の水薬が血管を打ちながらも、彼女は今もジャンドの鼓動を、振るうであろう生命魔術の鼓動を聞くべく苦戦していた。この岩の防壁は最も成功した呪文であり、それもは流れ出る自身の血を用いてその力を増大させたためだった。

お前は弱くなどない。

絶望と憤怒が胃袋の底にうねった。明らかに、ケイルは間違っていた。

叩きつける更なる一撃、そして半球を明るい光線が貫いた。終わりは近かった。

けれど、まだ。

彼女は息をした。砕けた胸骨の抵抗を無視し、痛む肺から空気を押し出した。彼女は息をした。自身の心臓の荒ぶる鼓動を中心に置き、より深い鼓動への、生命の鼓動への、炎の鼓動への、ジャンドの鼓動への入口を探した。彼女は息をした。そして耳を澄まそうと、とらえどころのない律動を掴もうと、せめて最後に何かを試すべく魔力の鼓動に呼びかけようと身体を強張らせて……そして時の流れが遅くなったように思えた。何を試すのか。ともかく何かを。耳を澄まし、緊張し、力を、うねりを探した。

殺到、そして静寂。殺到、そして静寂。

彼女は顔をしかめ、眉をひそめた。彼女は常にその殺到を掴もうと奮闘してきた、あらゆるシャーマンがその力とするために呼びかける、生命力のうねりを。彼女は常に手探りで、言葉と身振りをその鼓動と合わせるべく苦戦してきたが、その拍子は常に彼女にとって異質で掴みどころのないものだった。だが今、耳を澄ますと、自分を呼ぶ殺到の隙間の静寂に、吼えたけるような裂け目に、自身の生命が流れ出るのを感じた。音の欠落が、究極の虚無が彼女を引き寄せた。その空間に気が付いたのは初めてだった。静かで、絶えず存在したその暗闇を、彼女は今はっきりと認識していた。その広がりは大きく、殺到よりも常にそこにあった――それは鼓動以外の空間全てを占拠していた。そしてそれは生命ではなかった。

遠くの爆発音と岩が砕ける音に、自分の外ではまだ時が流れていると彼女は思い出した。ジャンドの空気の空想的な熱さと皮膚に触れる陽光が、時間切れを告げた。何かしなければいけなかった、今すぐに。

彼女はその暗黒に手を伸ばし、引き寄せた。

円環の者達は、シャーマンの試練の失敗を今一度見届けることになるだろうと確信していた――そしてそれは華々しいものになるだろうと。試練を受ける若い娘は束縛するよう命じられたエレメンタルをいかにしてか怒らせた。その事自体、極めて珍しかった。試練は戦闘を想定してはおらず、むしろ時間との闘いだった。だがこの試練は完全に怒り狂った岩崩れのエレメンタルとの戦いとして、その娘に委ねられた。

娘が自身の血を導管に用いて呪文を強化し、石の隠れ処を作り上げた時、数人は興味をそそられて座ったまま身をのり出した。円環の者数人は彼女の粘り強さと機転を呟き合った。

次の出来事に身構えている者はいなかった。

エレメンタルが石の半球の大きな破片を取り去ると、緑色の光線がその内からひらめいた。一瞬の後、翠玉色の炎の柱が弾け、空高くへと噴出した。巨大な炎の柱が荒々しく明滅した――だがそこには熱波も、燃える炎も、咆哮も、脈動もなかった。円環の者達は恐怖とともにその不自然な炎にくぎ付けになった。岩崩れのエレメンタルはよろめいて後ずさり、それもまた炎を見つめていた。

そしてそれは背を向け、逃げようとした。

炎が弱まり、緑色の炎に薄く覆われて娘の影が現れた。円環の者達が見る前で彼女は両手を挙げ、すると炎が踊り出てエレメンタルへと放たれた。シャーマンのうち数人は後に主張したかもしれない、岩崩れのエレメンタルが逃げる所をその炎が捕えた時、それは骸骨の形に光っていたと。

《ネル・トース族のメーレン》 アート:Mark Winters

その炎がエレメンタルを包みこむと、苦悶の悲鳴が響き渡った。エレメンタルはのたうち、翠玉色の光に満たされ、萎んでいった。数秒のうちにそれは終わった。巨岩と石が瓦礫の山へと崩れた。炎は蔓を、稲妻を、マナを――生きているものを全て貪った。残ったのは壊れた岩の塊だけだった。

全員の視線が娘へと向けられ、そして彼女は膝を折って崩れ落ちた。

無感覚の色がうねって彼女を流れていく中、鈍い声が頭の中に響いていた。彼女は疲労と錯乱に逆らい、意識へと戻るべく戦いながら必死に上流へと泳いでいた。彼女はケイルに教えられたように炎の呪文へと繋がろうとしたのだった。ただ、それを脈動ではなく虚空から引き出そうとしただけだった。成功したのかどうかはわからなかったが、まだ思考はあった。それはつまり生きているということ、何か良いことが起こったらしかった。

集中。集中して。目を開けて。

ゆっくり、ゆっくりと、彼女の身体は従った。瞼がまたたき、重く無気力に開いた。彼女を迎えた光景は……困惑だった。

円環のシャーマン二人が迫るように立ち、険しい目で見つめながら、彼らの杖の先は彼女に向けられていた。その背後に、他の者達が熱い議論を繰り広げている様子がぼんやりと見えた。彼らの言葉はまだ鈍く響き、音節は不明瞭で潰れていた。彼女はその言葉を判別するよう脳に命じ、かぶりを振って夢炎の水薬のもやを幾らか払おうとした。

《腐敗した根》 アート:Mark Hyzer

「動いてはならぬ」

彼女は困惑に杖の先端を見た。その武器を持つシャーマンが彼女を睨み付けており、彼の瞳に彼女は不信を見た――そして恐怖の気配をも。

議論が鎮まり、彼女は円環の者達の凝視の圧迫感を上から感じた。

「今すぐ殺せと言った」

見えない所からの声は脳内のもやを貫いて明瞭に響いた。

「あれは……あれが何なのかはわからない。生命魔術でないのは確かだ」

「だが彼女の力は申し分ない」別の声が反論した。

「だが彼女はエレメンタルを倒した!」三人目の声。「追放したのではない。打ち負かしたのではない。消滅させたのだ」

「最初の束縛を拒否した様子を見たか?」

「エレメンタルはわかっていたのだ」

「彼女は不安定だ」

「危険だ」

二人目の声が、更に切迫して再び発せられた。「だが強力だ。あのようなものを見たことはあるか? 彼女は素晴らしいシャーマンになれ――」

「彼女はシャーマンではありません」

最後の声。彼女はその声を知っていた。

ケイル。

「我等は生命を縛る者。平衡を保つ者。あの炎はシャーマンが扱うものではありません」

彼女は師を見ようと顔を向けた。だが目の前のシャーマンは杖を彼女の喉へと突きつけて立ちはだかり、彼女の動きを止めていた。

「彼女は忌まわしきものです。決してシャーマンにはなれません」

うなる風の音とケイルの轟く声を除いて、全てが沈黙した。彼女が見守る中、シャーマン達が二手に分かれ、師が進み出てきてやがて彼女の視界に入った。彼の両目は彼女のそれを見据えており、動かず、ひるまず、冷たかった。水滴が手に当たり、彼女は自分が泣いていると知った。

「今すぐ殺さねば」

同意の呟きが円環の間に小さく波打った。

ケイルは杖を掲げた。彼女は視線を落とした。成功したと思ったことに、失敗した。そして今、自分を信じていた師に、自分がシャーマンに相応しく強いと信じていた師に裏切られた。自分自身それを信じていなかったというのに。

「その娘を殺してはならぬ」

円環の全員の顔が予期せぬ声に向けられた。夢炎の水薬を管理する年長のシャーマンが杖に寄りかかり、その髪の毛はいつものように荒々しくはためいていた。

「試練はまだ終わっておらぬ」

「彼女はエレメンタルを殺しました。終わりです」ケイルは言い返した。

「試練は若者が夢炎の水薬を浄化するか、永劫の夢に屈服した時にのみ終わる」年長のシャーマンの言葉は単純だったが、古の儀式の魔法的な重みの響きがあった。

「彼女は例外です。危険です」ケイルは反論した。

「彼女に我等の伝統と誓いを破らせるわけにはいかぬ。おぬしもその手を汚すことはない」年長のシャーマンはケイルの凝視を受け止め、やがて彼は視線を逸らした。

「それを置いても、長くは生きていられまい」

円環の者達は再び彼女を見た。彼女はうつむいて足元の石の地面を見つめ、自身の意思とは裏腹にかすれて不確かな、長老の言葉を確かなものとする息遣いを憎んだ。

長老は両腕を広げ、円環全員へと呼びかけた。「試練をただ一人で終えさせるべし。娘の炎がエレメンタルを貪ったように、願わくは水薬がその心を貪り、ドラゴンの子が肉体を貪ることを」

長老は杖を宙高く掲げた。ゆっくりと、一人また一人と、円環の者達は彼女に同意してその動作に加わった。

すぐに、ケイルの杖が彼の脇に残るだけとなった。

長老のシャーマンはケイルの異議を認めて頷き、踵を返して立ち去った。一人また一人、円環のシャーマン達は続き、やがてケイルだけが彼女とともに残った。

彼女は再び師を見上げ、笑みを見せてくれるのを待った。師が最初に自分を選んだ時、最初に自分の内に魔力の炎の可能性を見出してくれた時のように。それは永劫にも思えるほど昔のことのように感じられた。彼は動かないまま、視線を返した。

「死んでくれ、メーレン。静かに、独りで、死んでくれ」

ケイルは背を向け、去った。

彼女は死ななかった。

それは簡単なことだっただろう。平らな岩の寝床に手足を広げ、血管には毒が走り、最後の生命を燃やしている。捨てられ、動かず独り、知るもの全てから見放されて。

だが彼女の内の何かが覚醒していた。力を見つけていた。強さを見つけていた。

集中を、得ていた。

音のない隙間の中。暗く静穏な虚無の中。彼女はそれを得ていた、呼吸をするように自然な力を。他のシャーマンのように、鼓動とともに容易く呪文を唱える者のように、彼女は試練の最中にようやく自身の真の呼び声に出会ったのだ。

そして彼らはそれを理由に、彼女を死へと託した。

だが違う。彼女は死ななかった。縮こまりも壊れもしなかった。拒否した。

その日以来、彼女はもはや彼らの規則に苦労して従う必要はなくなった。最終的に、ケイルは間違っていた。彼女はシャーマンだった。

ただ、ネル・トースがかつて見たことのないシャーマンだった。

彼女は死ななかった。なぜならその日、彼女は死そのものを振るった。武器として、炎ほども明白に。そして、自身の生命を維持する手段として、心拍の間に墨色の骨格を再形成した。その日彼女は目を閉じ、究極の静寂を見つけた場所へと戻り、冷たい暗黒に寄り沿い、血管に燃える夢炎を鎮めるべく新たな力の井戸へと呼びかけた。

彼女は打ちのめされ疲労した身体を引きずって隠れ処へと向かい、ゆっくりと治癒を開始した。死の冷たい掌握が忍び寄った時、彼女は生命のシャーマンのように狂乱はせずそれと戦いもしなかった。彼女は死の手を自身のそれで撫で、死の抱擁に自身を馴染ませた。通りがかった獣が襲いかかってきた時、彼女は古くからの友人のように死を呼び起こし、わずかに思考と手をひらめかせただけで、それまでの人生では夢に過ぎなかった狩りを制した。

そして歩けるほどまで肉体的な傷が癒えた時、彼女は離れた。

岩がちの高地を、恐るべき火山の峰を離れた。低地の深い茂みを横切って歩いた。ぬかるみの沼地を通り、その全てを背にした。

彼女は暗黒の呼び声を追いかけ、沼の中を歩き続けた。その中に、彼女は集中を見つけた。目的を見つけた。強くなれ。力を受け入れろ。復讐を求めよ。

ジャンドはとても煩かった。絶えない脈動、かつては聞くためにあれほど苦労した鼓動は今や低い動悸となって、絶え間ない不協和音が暗黒の甘い静寂を邪魔していた。彼女は静かな場所を求めた。世界の影の隅を――生命のない場所を。

彼女の進軍は緩やかだった。捜索には数年を要したが、ついに死の大地の奇妙な斑が囁きとなって届き始めた――絶えず衰えをもたらす死の強風が熱いジャンドの風に取って代わり、生き延びる獣はいない場所が。いかにしてか屍が再び歩き出し、タール坑から登って沼の深みから這い出す場所が。そのような場所を初めて発見した時――ひそかな沼の小さな斑、地面そのものが何故か自然の土よりも腐った肉に似ていた――彼女にはわかった、自身の錨を見つけたと。それは、彼女の世界に侵入する異質な傷は、馴染みある暗黒だった。ジャンドの騒々しい騒音の中での休息、わずかな静寂だった。彼女の呪文はそこで力を増し、そして彼女はそのような場所をもっと求めた。もっと広大な死の大地を、ドラゴンではなく悪魔が王として君臨する場所を。

旅の中で、彼女は自分と同じような者に遭遇した。暗黒を振るい、違う称号を名乗る魔術師――屍術師。そして大地そのものも奇妙な名を持っていた――グリクシス。メーレンは彼らの技術を学び、彼らの不死者を打ち負かした。彼女は彼らに欠けているものがあった――生命への理解が。彼らは単純に兵士や武器として屍を動かすが、彼女は死亡した者を生き返らせることを学んだ――死そのものからその者を借りた。

そして今、数年が経ち、彼女は戻ってきた。今、彼女はグリクシスの掌握から、ただ一つの目的とともにジャンドへと舞い戻ってきた。今、三体の借り者が彼女をネル・トース族のシャーマンの住処へと導いていた。

今、彼女は死をもたらす。それを彼女へもたらそうとした者達へ。

復讐はとても簡単なもの、彼女は部族の宿営地へと進みながら熟考した。借り者の戦士二体は見張りに立つ若いシャーマンが何らかの警告を発する前にそれを始末し、その間に彼女の借り者が茨のエレメンタルを召喚して円環への攻撃を開始した。結果は大虐殺だった。ネル・トースのシャーマンは友の死体と仲間である筈の残忍なエレメンタルに攻撃され、驚き慌てた。シャーマンが倒れるごとに彼女の軍勢は、そして混沌と狂乱もまた数を増した。彼女はただ屍を起こしながら歩調を保っていた。

その狂気の中、彼女はある一つの顔を探していた。借り者の名もなき手で死なせたくはなかった。あの顔を見たかった。彼の怖れを見届けるために、後悔させるために。

だがその心配はなかった。

巨大な炎の奔流が三発、増加し続ける彼女の軍勢を一掃し、肉も骨も同じく溶かし尽くした。彼女は目を覆い、同時に防護の影で自身を遮ると借り者が再び立ち上がることを願った。

《骸骨化》 アート:Karl Kopinski

彼らが立ち上がり、だが炎はまだ燃え続けた。それは屍が動かない黒焦げの塊と化すまで筋肉を融かし骨を縮めた。

彼女はにやりと笑った。これほどの猛火を維持できるのはネル・トースの熟達のシャーマンだけ。

全くもってその通りに、炎を通って歩み出てきたのは、年長のシャーマン二人だった。彼らはドラゴンの牙とトリナクスの鉤爪を重く鳴らす杖を振るいながら、そして冷静かつ厳しい雰囲気をまとう長身の人物を間に挟んでいた。今や彼の髪には灰色の筋が走り、顔には記憶にある以上の皺が刻まれていた。だがそれ以上に、ケイルは変わっていないように見えた。

「死の魔術師め、貴様の暴虐はここで終わる!」ケイルは吼えた。「ネル・トース族は貴様のようなグリクシスの汚物に屈することはない! 以前にも貴様の同類がここに這い寄ったが、血と灰と化して死ぬだけだった」

「私がわからないの、お師匠様。悲しいなあ」彼女は影の防御を下ろし、顔を見せた。彼女は師の眉がひそめられるのを観察した。そしてゆっくりと理解が現れる様子を眺め、彼の両目に衝撃の苦痛が走る様を味わった。

ケイルは呪文を唱えようと両手を挙げたが、彼女の方が速かった。緑色の炎でできた頭蓋骨が二つ、悲鳴とともに彼女の掌から弾け出てケイルの両脇の二人に当たり、彼らを炎の柱で焼き尽くした。二人が燃える様子を彼女は笑みを浮かべながら観察し――だがその笑みは驚きへと転じた。シャーマン二人はその炎を気に留めずに歩き続け、そして彼女へと駆け出した。彼女はその二人組に集中し、彼らの身体を燃やし続ける炎を強めた。だが彼らは平然としたまま突撃し、その姿を人間から獣のそれへと変えた。突然、彼女は触れただけで死ぬはずの炎で輝く、巨大な熊と長い牙のトリナクスとに対峙した。

熊が彼女をめがけて巨大な手を振り下ろした、同時にトリナクスが彼女の両脚を押さえつけようとした。彼女は最初の攻撃をかわし、だが強力な顎が彼女のふくらはぎに上手く引っかかり、鋭い歯が肉に刺さった。彼女は痛みに悲鳴を上げた。

《傷跡の地のトリナクス》 アート:Daarken

トリナクスが牙を引くよりも早く、彼女は手を伸ばしてその牙を両手で掴んだ。獣が彼女の脚から牙を引き抜こうとする中、黒い腐敗がその肉に広がった。炎と腐敗の胆液が合わさってそれはついに倒れた。

熊のシャーマンがその危険な手を振り回して攻撃してくると、彼女は身体をしならせて回避し、だがその手が肩をかすめた。彼女は歯を食いしばり、熊へと向き直って翠色の炎を放ち続けた。炎に覆われ、ついに熊はくすぶる塊と化して彼女の足元に倒れた。

稲妻が弾ける音と石の爆発音に、彼女は長老二人の始末に時間をかけすぎたと告げられた。ケイルを素早く一瞥し、彼女の懸念は確かなものとなった――どっしりとした岩崩れのエレメンタルが三体、彼の周囲で姿を成し、稲妻を閃かせた瞳が彼女へと向けられ、蔓と石の四肢が拳を作り、今にも押し潰そうとしていた。そびえ立つエレメンタルの純粋なエネルギーを帯びて、頭上に嵐雲が集まってきた。急ぎ彼女は目の前のシャーマン二人を再覚醒させたが、彼らの姿は今しがた彼女が使用した呪文のため、かろうじて役に立つ程度だった。

彼女はケイルを見上げた、拳に翠色の炎を構え、そして躊躇した。ケイルは彼女に視線を返した。だがメーレンが予想した憤怒や決意よりも、その視線には哀愁と悲嘆があった。大気はエレメンタル達が帯びた静電気で音を立て、だがケイルはそれらを攻撃へ送り出さなかった。

「メーレン、君は死んだ筈だ」

「お師匠様が私を殺せば良かったのよ」彼女は鼻を鳴らした。「そう望んだように」

「そうだな。そうするべきだった。そうすれば、君がそんなものになる事もなかった」

彼女は笑った。虚ろに、そこには何の歓喜もなかった。「言ったわよね、私は血と骨を振るう者になるだろうって。今の私はそれ以上の存在」

ケイルはかぶりを振った。「そんなものじゃない。君は生命と繋がっていない。君はただの死の道具で、その操り人形だ」

「それは間違い。死が私にひざまずいたの」

ケイルは溜息をついた。かつてであれば、それは父親のそれのように響いたかもしれない。今それは恩着せがましく響くだけだった。

「そう言うならば、土に帰れ、死を従える者メーレンよ」

ケイルが指をさすと、巨大なエレメンタル三体が彼女へと突進した。響き渡る咆哮が大気を満たし、足取りは地面を震わせ波打たせた。

彼女は微笑み、防御に立たせた壊れかけの屍二体を見た。エレメンタルの巨体が近づく中、その笑みは次第に耳障りで鋭い笑い声となっていった。

突然の身振りとともに、彼女は二体の借り者から生命の火花をもぎ取った。そして手で宙を切り、その火花を空へと送った。

「スカール・ケシュ、攻撃を」

アート:Mark Winters

その完璧な武器が空から降下してくるのを彼女は目で見るよりも感じ取った。航跡に雲の筋を残し、巨大な影がありえない速度で襲いかかり、着地点から突風を吹き上げた。エレメンタル三体は攻撃の途中でばらばらに砕け、彼女の復讐の道具がケイルを打つとともにそれらと次元を繋いでいた錨も壊れた。巨岩が飛んできて地面に弾み、彼女はそれを素早く避けた。そして跳ね上げられた石の破片と塵の雲から逃れた。

岩が静まると、彼女はケイルが立っていた場所を振り返った。巨大な、暗い姿のドラゴンがその場所にうずくまり、動かないケイルをその鉤爪で突き刺して掴んでいた。その両目は緑色に輝き、口からは汚れた煙の雲が漏れ出ていた。体重を移動させるごとにその筋肉は波打ち、長い尾は石を払いのけ、火打石の小さな火花を宙に放っていた。スカール・ケシュ。その名は災いの鉤爪。

驚いたことに、ドラゴンの鉤爪に腹部を貫かれて持ち上げられながらも、ケイルはまだ意識を保っていた。彼は近づいて来るメーレンを見下ろした。

「ドラゴンを……手懐け……ありえない」彼は呟いた。

「私は、ドラゴンを鍛え直したの」彼女はそれを訂正した。

ケイルは苦しく息を切らす音を発した。それは笑い声なのだろうと彼女は思った。

「私は正しかったということか。君は強い、メーレン」

彼女は師を凝視した、石の仮面のような表情で。

「スカール・ケシュ、喰らいなさい」

歯が肉と骨を噛み砕く、身震いするような音が草原じゅうにこだました。血が弾け出て流れ落ち、彼女はそのドラゴンが大口の二噛みで過去の最後の残滓を飲み込む様子を見守った。復讐は成された。

だが彼女は満たされてはいなかった。

彼女は振り返り、地平線を凝視した、ジャンドの荒々しい眺望を。かすかに、彼女は大地の野生の鼓動を聞いた気がした、かつて手懐けようと求めた鼓動を。今は、その破壊を望んでいた。

復讐はまだ続くのだろう。この大地に響く律動を黙らせるまで。この大地に美しい暗黒を、死の静寂を見せるまで。

彼女はメーレン、ネル・トース族の最後の生き残り。

そして、止まることはない、ジャンドの全ての石塚が倒されるまで。