空に舞うレザ

前回の物語:隠し財産の元帳

この物語は年少の読者には不適切な描写を含んでいる可能性があります。

静かな心、静かな足取り。

法令文書館へ続く階段を登る。経路はすっかり覚えていた――百十二歩で真理の遊歩道を渡り、二百十二歩で正義の館へ至り、八十七歩で禁欲的な道理の広間を通る。そしてもう三十三歩、正義の滝が湧き上げる霧の中を登ればいい。十五段の滝はジェーレン隊庁舎の主要階に届く前に霧となり、水滴が私のローブに斑を作った。見下ろしたなら、何百人ものアゾリウス評議会員と議員らが秩序立った列で進む様子が見えるだろう。けれど見下ろす気はなかった。足取りを外さないためにはそれが一番で、つまずいても掴まる手すりはなく……

静かな心、静かな足取り。静かな心、静かな足取り。

ようやく、文書館の広大なアーチが目の前に現れた。平らな地面に到達し、私はごく静かに安堵の溜息をついた。そしてすぐさま埃っぽい法文書の香りに包まれた。革で閉じられた秩序と正義の宝物。同僚の法魔術師のほとんどはルーン図書館で調査を行うが、ラヴニカそのものと同じほどに深い歴史のあるここで、私達の法が築かれた場所でその起源を学ぶことは賢明なことだった。ここではギルドパクトの最初の草稿を見ることができる――アゾール様自筆のそれが、魔法処理を施された厚さ三インチのガラスの下にある。目を凝らしたなら、五ページ目に青く細い髪の一本すら見つけられる。この草稿は紙食い虫にはびこられて大きな穴が幾つも開いているが、アゾール様は几帳面にそれらを取り除き、余白には古びた血の色が残っている。私は法を通して完璧さを求めながら、過去を遡るこの過程を大切にするようになった。弱点を知り、最も秩序ある未来を迎えることができるように。

「これを持ってきて下さい」 私は書庫で働くホムンクルスへと囁き、今日必要とする文書の一覧を手渡した。その子が急ぎ去ると、私は首をもたげて学習用区画にタガン先生を探した。自室を確認した時は不在で、せっかちな私は帰還を待ってはいられなかった。古き法の書庫は近寄りがたい場所にあるため、スフィンクスが好む。先生はここにいるだろうと私は思った。やがて、青と茶の斑模様の毛皮を見つけ、私は足音を潜ませて隣の区画に入った。

そしてあのホムンクルスが机に本を置いてくれた。古い言葉がわかるよう、翻訳の印章も。頁をめくる手はいるかとその子は筆談で尋ねてきたが、私は退散させると自分で頁をめくり、前回訪問した時の続きを開いた。タガン先生のこれほど近くで集中するのは難しい、何せ、先生は私が提出した法のルーンが評議会にどう評価されたかを御存知なのだ。私はとある法の大きな抜け穴を塞ごうとした。私が書いた草稿は、最高に思慮分別のある入り組んだ三頁の法律文書で、十五の二重否定と十二の三重否定、七の脚注、二十八の但し書き、その全てが一つの完璧な文章に収まっていた。

私は落ち着かず、タガン先生に結果を尋ねたい欲求をこらえた。そして気付いてくれるのを待つ間、第10管区の古地図に没頭した。ギルド渡りの遊歩道を指でたどりながら、五百年前との違いを見ていった。地図に描かれた多くの界隈は今やグルールの手によって壊されていた。幽霊街は現在の三倍の広さがあった。第七ゾノットは小さな湖に過ぎなかった。そして更に上流には、十分に機能しているアゾリウス評議会の飛び地があった――かつては繁栄していた共同体だったものが、「頭脳集団」と呼ばれるイゼット団のはぐれ薬術師らが暴れたことによって現在では三十区域にも及ぶ廃墟と化している。

頭脳集団管轄権の誤謬は新入りの法魔道士に好んで与えられる問題だった。私の同僚でそれを解いた者はおらず、それどころか長いこと誰も解けていなかった。頭脳集団が座す地域では四のギルドが所有権を主張している。

- 一、ゴルガリ団。頭脳集団が座す「土地」は、実際には川へと突き出した廃物の筏である。廃物が拡大するに伴い、頭脳集団の区域も広がっていった。かつては人口数十人と小規模だったものが、今や二千人以上に膨れ上がっている。この廃物のダムは上流と下流の両方へ伸びており、ゴルガリ団は何としても解体したがっている。

- 二、シミック連合。その川は第七ゾノットへと直接流れ込んでおり、公用路と認可されて廃物を完全に撤去したなら、申し分のない水路となりうる。

- 三、アゾリウス評議会。法律上、それは私達の土地に隣接している。頭脳集団の周辺住人は高頻度の危険かつ無認可の実験と、しばしばその領域を越えて広がる悪しき影響に悩まされてきた。

- 四、イゼット団。彼らいわく、頭脳集団の建造物はミジウム鋳造所から盗み出されたボイラー部品から成るのだと。彼らははぐれ薬術師集団とは全ての関係を断っている。彼らの無謀さと混沌的発明はギルドに悪名をもたらしていると……何を言っているのだろうか。

これは無益な問題だった。適切な管轄権で合意に至ることは決してないだろう。法的に所有権を主張する者がいるにはいたが、紛争が勃発しかけた。そのため今それは大体において無政府状態であり、犯罪は野放しで、幾つもの未解決の法の抜け穴と共に放置されている。

頁をめくると、それが意地悪をするように紙の端が皮膚を切った――法魔道士が遭うありふれた災難の一つ。「アゾール様の汚れなき髪にかけて!」 囁きを二段階は越える声量で私は罵った。実際、この場に相応しくない声で叫んでいた。

「レザですか?」 タガン先生の声が学習スペースを越えて届いた。先生は顔を上げ、仕切りの上に手を置いて私を見下ろし、小声で挨拶をしてくれた。「平和と秩序を」

「先生にも、平穏があらんことを」 私はそう応えると、少しの間沈黙を喚起し、自分達の思考を整理した。挨拶の後は下位の者が会話の口火を切るべきとされている。それは異なる階級の法魔道士間が学習において不意に同席した際の、必然的な礼儀作法だった。だが尾を振る様子から、先生は私に知らせたくて仕方ないらしかった。そのため私は一つ頷いて促した。

「身元識別法の抜け穴を塞ぐ件について、評議会は貴方が記した法のルーンを裁定しました」

「そして?」 私は尋ね、胸の中で心臓が激しく高鳴った。あのホムンクルスがやって来て静かにしろと指示するのではと思うほどに。

「褒め称えておりました。極めて緻密、極めて包括的であると。バーン様いわく、今月見た中では最も素晴らしい法であると。こうしている間にも、空中文字として送られておりますよ」

「バーン様が? 本当にその通りの言葉を?」 頬が紅潮するのを感じた。勿体ないほどの名誉に、私の青い皮膚は紫色を帯びただろう。

「バーン様のお言葉を言い換える資格など私にはありませんよ」

私は目眩の波に圧倒された。新プラーフの空に初めて私の法が記されるのだ。私の最も緻密な、最も誇らしい発見。その抜け穴を見つけた時、きっと注目を集めるだろうと思った。けれど空中文字に? こんなにも早く? 同僚からは世辞を貰うことになるだろう。その法を記すためにあらゆる時間を費やした、その甲斐あって街に更なる秩序がもたらされる。市民はラヴニカの道を歩きながら、以前よりも安全になったと感じるだろう。夜ですらも。完璧に一歩近づくのだ。

「バーン様が貴方に注目しております」 先生は仕切りを跳び越え、全く音を立てることなく着地した。そして私達を包むように防音の魔法を張った。この先生に師事していなかったら、それを唱えたことに気付かなかっただろう――右前足をごく僅かに引く仕草。「同等に印象的なものを続けて提出するのが良いでしょう。他にはどういったものをお考えですか?」

私はあの法の執筆に全力を尽くしていたため、まだ次を考えるに至っていなかった。着想を求めて私は口を開いた。「そうですね、頭脳集団管轄権の誤謬は未だ……」

先生は退屈したように背中を伸ばした。「新入り向けの謎かけではバーン様は感心しませんよ。他にはないのですか?」

私は幾つかの案を素早く並べたが、既に先生は私に関心を向けてはおらず、机の端に置かれた翻訳の印章を気にしていた。先生が前足で叩くと、印章は机の端から滑り落ちた。私はそれが床に落ちる前に受け止め、そして手に持ったままでいた。机の上に戻せば、先生は再びそれを叩き落すだけだろう。だがそう思った時、累犯者について一つの案が浮かんだ。

「先週の調査の際、抜け穴と考えられるものに気付きました……累犯者の刑期増減に関する一つの条項です。理論上、低くなりすぎた際に刑期がマイナスの長さとなる可能性に行き当たりました。先だって追いましたところ、それは古いアゾリウスの法を参照していました。394-Hです。とはいえ確認のためには歴史文書館から対応する巻物を取ってきて頂く必要があります」

私のこの言葉に、タガン先生は再び背筋を伸ばした。「理論の抜け穴は注目を浴びやすいものですね。我々は惨状に等しい刑務所制度から目を背けている、そう苛立つ市民は沢山います。貴方の次の働きによって、我々の俸給は正当なものであると示すことは容易になるでしょう。とはいえ書庫間の貸し出し手続きには数日かかります。貴方の真新しいルーンが空にあるうちに、自身で歴史文書館へ行くのが良いでしょう」

私の躊躇を見る様子から、それは先生が予想していた反応ではないとわかった。

「まさか、新プラーフから出たことがないのですか?」

「そんなことはありません!」 私はそう答えた。確かに数年ぶりだった。正確には八年ぶりか。けれど時に私は秩序の圧迫感に固まりすぎるあまり、ラヴニカは私が法を規定する理論的な世界の外にも広がっていることを忘れてしまう。

歴史文書館は遠くはない。そしてあの放置されて久しい書架を守る巨大なゴーレムは壮大な眺めだろう。文字通り、歩く法の歴史だ。けれど幾つもの数が脳裏にうねった。同じ週に法の空中文字を二つ。グリフィンで十分。地面から二百フィート上空。何千何万というラヴニカ市民の頭上を飛ぶ。

静かな心、静かな心。

怖がることはない。何もかもうまくいくだろう。

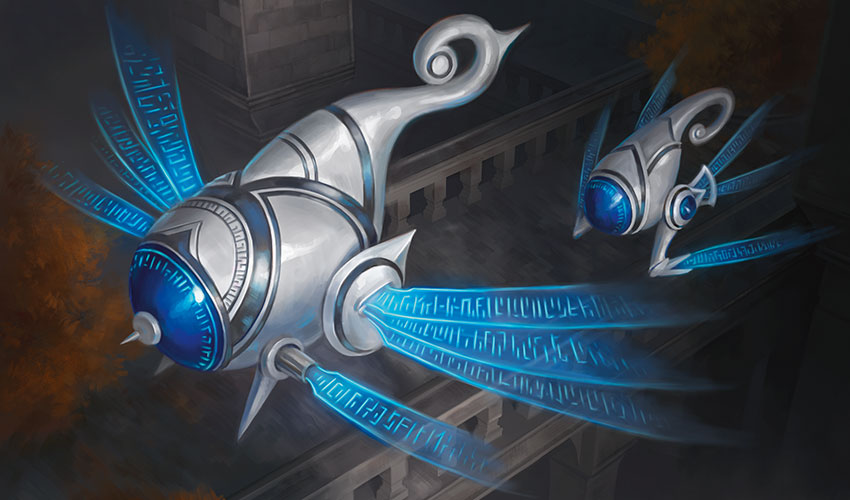

空中交通部局の係員は書類を受け取り、身分証のルーンを確認すると、私を新プラーフの最高所の一つへと案内してくれた。そのドームにグリフィンの厩があった。七つの解放的な張り出しが開けており、執政官やスフィンクス、そして銀と青をまとう監視飛行機械の発着所を担っていた。それらはルーンの光を振動させながら音もなく翼を羽ばたかせていた。

「この外の混沌はかなりのものです」 眼下の都市のあまりの広さに呆然とし、私が歩みを止めたことに気付いた係員はそう言った。「飛行は初めてですか?」

私は頷いた。

「大丈夫ですよ。これは崇高な義務であり、時間と力をかけるに相応しいものです」

義務に言及されると私の脚は震えを止め、グリフィンに乗ることができた。最初は不安定だったが、この獣は不慣れな乗り手に良くしてくれると係員は保証してくれた。自分の鞄が二つとも申し分なく並んでいることと、タガン先生が自身の書庫から貸し出してくれた参考文献が入っていることの両方を確認し、私は自信と安定を得た。文書館へ出発し、私はこのギルドに自らの名を記すのだ。数秒して、私は発着所から勢いよく飛び立った。グリフィンは一瞬降下し、左へ曲がると上昇した。そして本拠地上空の新たな法のルーンを一つ切り裂いた。その数はあまりに多いため、全てを避けるのは不可能だった。私は自分のものを探し、見つけ、そして身震いをした。

アゾリウス評議会 法令3455-J

適切な身元証明の失敗に際して……

そしてそのルーンは薄まり、ラヴニカが視界に広がると私は息をのんだ。この街は見渡す限りに広がり、色彩と様式の斑模様となっていて、建造物は巨大で不恰好なものから薄くも荘厳なものまで多岐に渡っていた。けれどその人々が多様であるように、それらは全て同じ空の下、同じ法のもとで一つなのだ。確かにアゾリウス評議会は他ギルドに多くの友を持たないが、友情を育むことは私達の義務ではない。代わりに、私達は秩序を保つことに集中しなければならない。街の全てが混乱の犠牲とならないように。

十分間飛んだところで、雲のように宙に浮かぶ飛行機械の奇妙な群れが進路を遮った。私の乗るグリフィンはそれを迂回したが、その時紫色の電撃が地面から放たれて空を切り、すぐ近くの飛行機械に直撃した。他の飛行機械も乱れ、私のグリフィンも慌てた。左へ、右へ、後ろへ。私はその上で体勢を保とうとしたが、その努力も空しく、手が離れた。

そして落下した。

必死に、かつ純粋な本能に駆られて、私は落ちながらも近くの飛行機械に手を伸ばし、横から掴んだ。それは落下速度を多少緩めてくれたが、十分ではなかった。その飛行機械は私の重みに苦しみ、魔力稼働の翼が一枚また一枚と壊れ、私達は両方とも落ちた。

だが石畳に激突はせず、着地は柔らかだった――いや、それでも全身が痛み心は動揺しきっていたが、生きていた。最初にはっきりと考えた事柄は、ローブが汚れてしまったということだった。次に考えたことは、それが私の血に染まっているということだった。けれど自分が一体何の上に着地したかを知った時、この二つの酷い知らせは色褪せた。ごみの山だった。ごみの巨大な山だった。

ヴィダルケンの祖先全員が一斉に恐怖の叫びを上げたように感じた。入浴して皮膚がすり減るまで身体を洗って、この服は全部焼却してその灰をまとめて一番深いゾノットへ捨てなければ。けれど何をしたとしても、この記憶を心からそっくり拭い去ることは決してできないことは確かだった。

「助けて下さい!」 私は叫んだ、けれど図書館内での囁き程度の声量だった。「助けて下さい!」もう一度試したら、その言葉は喉から絞り出させるように出た。

「大丈夫だ」 深い、安心させるような声が響いた。見上げると大きな顔があった――不揃いに伸びた赤い顎鬚に、大きすぎる真鍮のゴーグル。人間、けれど巨人の血が混じっていると言われたら信じそうな。「ずいぶん高い所から落ちたな。よく生きてたもんだ」 その男はグリースだらけの手を差し出した。少なくともグリースだと思いたかった。私は渋々それを取った。

「それほど幸運だったとは思えません」 私はそう言って、頬からゼラチン状の細い粘体を剥がした。

「確かにな。どうもこのへんの狂った天才が飛行機械を撃ち落としたらしい。怪我はないか?」

「思うに、私の矜持に傷がついたくらいです。ここは何処なんですか?」

「頭脳集団さ。俺はヘンドリク。もしくはヘニー。あとビッグ・ヘンとか、B.H.とか。二つ時計のベニー。いかれた爆風追いがダイヤルを読み間違った事故で、俺の心臓は止まってる」 そう言って男は自分の胸を叩いた。「けれどドクの爺が新しいのを何とか入れてくれた。連続性研究室の時計より正確な奴をな!」

「レザです」 私はゆっくりと答えた。くらくらするのはこの男の所為なのか、もしくはただの脳震盪なのか。「同僚からは、レザと呼ばれています」 私はごみの山の先を見た。ここが頭脳集団? ミジウム張りのボイラーが腸の迷路のように街路を果てしなくうねっていた。街はそれほど古びてはおらず、建物には何層もの金属が継ぎ当て溶接されていた。何十という圧力弁が蒸気やもっと危ないものを街路に放出し、近辺をひどい黄色のもやで覆っていた。複数のギルドがこの場所について争っているというのが理解に苦しむ、そんな場所だった。

「よしわかったリーズ。俺の家に来るか? あんたを身綺麗にしてすぐに空へ返してやるよ」

「レザです。とても有り難いのですが、私はすぐに新プラーフへ戻るのが賢明だと思います。そちらの意図を把握しかねますので」

「好きにすればいいさ」 ヘンドリクはそう言って、ごみの山から降りた。「けれど堆肥ワームには気をつけとけ」

私は飛び上がった。「堆肥ワーム?」

「ここにゴミ収集は来ない。だから自分達で何とかしてるのさ」

ごみの丘から慌てて降りると、私は自分の土だらけのローブをまじまじと見た。こんな格好で新プラーフに戻ることは絶対にできなかった。同僚に私のこんな汚れた姿を見られたなら、彼らの尊敬は二度と取り戻せないだろう。「保証して下さいますか、その招待は純粋に善意のものであると」 冷静な声色に必死さを隠し、私はヘンドリクへと尋ねた。「狂気の実験の対象となることに同意は致しかねます」

「さっき以上の不幸は降りかからねえって約束するよ」

この男は信義を重んずるように思えた。選択肢は少なく、そのため後を追ってその家へと向かった。

どういう訳か、頭脳集団の工業的ボイラー構造の煩雑さは純粋に見た目の問題で、ヘンドリクの集合住宅はあらゆる意味で快適な生活と食事の場だと私は思っていた。けれど中はもっと悪かった。真鍮の配管と排出弁のハンドルがあらゆる生活空間に突き出しており、どちらを向いても転倒や火傷の危険があった。家そのものが蒸気に包まれており、私のローブに水滴がついた。汗だくになった私を見て、ヘンドリクはやや蒸気の少ない隅へ行くよう促した。

「B.H.か?」 金属の騒音とすり減った歯車の軋みの先から声がした。

「俺とお客さんだ!」 ヘンドリクが叫んだ。「何と空から降ってきた男だ。あの雷球発生器を持った狂人がまた飛行機械を撃ち落としてるぞ」 彼は私のあばらを突いた。「で、このリージィが最新の被害者だ」

「レザです」 またも私が正すと、痩せた人間が歩み出た。とてもしなやかで優美、皮膚の色合いともつれた髪がなければ、まるでヴィダルケンのようだった。

「B.H.があんたに綽名をくれたってことは、あんたは困ってるってことだ。それと気に入られたってことだ」 その男は笑みを浮かべた。「俺はジャニン。この小屋で歯車が落ちてこないようにするのが仕事だ。そうだな、かっこいい役職名で呼んでくれるなら、主席薬術師だ」

「お月さんよ、こいつに風呂と食事をやってくれ」 肩越しに道具袋を投げて、ヘンドリクはジャニンへと言った。「俺はこいつが帰れるように手配してくるから」

「お月さんとは?」 ヘンドリクが立ち去ると、私はジャニンへと尋ねた。

「あいついわくな、俺の目はお月さんみたいに光るんだと」 ジャニンは肩をすくめて言った。「そんな呼び方をするのはあいつだけだ。B.H.はちょっとばかり……変わってるからな。少し自殺願望持ちの浮ついた薬術師にしても変わってる、で、レザ君……正確な名前はレザジェーリスとかか?」

私はこの男を見つめた。何故知っているのか、そしてそれを苦もなく発音してのけたことに驚いて。「そうですが、何故――」

「俺はヴィダルケンに育てられた。生みの親はここからちょっと離れた所の実験室の爆発で死んだ。母ちゃんと父ちゃんはその欠陥蒸気コイルの責任は一部自分達にあるって感じたのさ」

「すみません」 私はそう言いながらも、心の隅では考えずにはいられなかった。もし彼らが適切に監督指導を受けていたなら、その事故はそもそも起きなかったのではと。

「頭脳集団ってのはそういうもんだ。自分の発明が誰かを傷つけたら、それを正すために最善を尽くす。父ちゃんと母ちゃんは一瞬の迷いもなく俺を引き取ったよ。俺達は誰にも依存しない、だから互いを信頼するのさ」 そして彼は胴の配管の隙間を示した。「そら、風呂はこっちだ」

私は歯を食いしばって続き、浴槽に入ることで今よりも汚れが増えなければいいと願った。けれどジャニンが扉を開けると、その中は小さなオアシスだった。陶器の浴槽が輝いていた。彼は手拭いとタオル、そしてヴィダルケン向けの洗浄油を手渡してくれた。「母ちゃんの禊の儀式のお祝いにやろうと思ってたんだが、君の方が必要そうだ」

顔に困惑が浮かんでいたのだろう、ジャニンは改めてその無邪気な笑みを私に向けた。「ああ忘れてたが、君は新プラーフから来たんだったな。使い方が違うのはそりゃそうだ。それ、こうすればいい」 彼が真鍮のノブを引くと水が流れだした。そして彼は薬瓶を開けて数滴の油をバスタブに落とした。淡い青色の霧が水面に渦を巻いた。「服は扉の外に置いておいてくれ。洗濯してやるよ」

彼はそう言って去り、素早く乱暴に扉を閉めた。その洗浄油の効力は強く、特に人間や感覚が洗練されていない種族にとっては有毒に近い。けれどヴィダルケンにとっては、この渋い香りは天にも昇る心地だった。

私はその瓶を袋に押し込むと、衣服を扉の外に置いた。申し分のない入浴設備だった。とはいえ不慮の事故に巻き込まれたこの状況を心から楽しむつもりはなく、私は皮膚を入念に洗うと身を水に沈め、少しの間深く考え込んだ。

そして水面から顔を出し、顔に大気を当てた。しばし私は休み、身体を肺呼吸に順化させた。

生活空間らしき場所へ戻ると、ジャニンは今も汚れをこすり落としていた。彼はローブを上げてみせ、確かにその生地の汚れはほぼ落ちていた。ほとんどの人間はそこで止めて綺麗になったと言うだろうが、ジャニンは作業に戻り、僅かな汚れの跡すらなくなるまで続けた。

「ご両親は良い教育をされたようですね」 そう言うと、彼は声をあげて笑った。そして私達は好みのヴィダルケンの習慣について語り合い、時はあっという間に過ぎていった。けれど外の明るさが陰りだすと、ジャニンの様子もまた変わった。

「B.H.の奴、もう戻ってきていい筈だ。暗くなってきたってのに」 彼が「暗く」と言う様は明らかに好ましくないものだった。「仕事場を確認しに行った方が良さそうだ。あいつ、何かに夢中になってるぞ」

そのため、私達は数本先の道へと繰り出した。そこでは頭脳集団の機械は更に大きく、更に複雑だった。ミジウムは密集しすぎて、歯でそれを感じるほどだった。大きな真鍮の扉口から入ると、何百人もの職人が集まって発明を見せ合っていた。爪車のフェアリーの群れが、ぎらつくボルトを運びながら目の前を横切った。あらゆる方向から火花が散った。捕獲されたエレメンタルがガラス球の群れから覗き見ていた。汚れた電気魔術から空間の裂け目を作り出すと主張する女性が、目の前に雲を作り出した。私は足を止めて見つめ、安全基準違反が脳内に揺れていた。私が見つめる三分間のうちに、その女性は二十八の法を破っていた。発明品であるガラス製の保持器に紫色をした静電気が集まり、長いロッドへと走った。さえずるような響きが私の耳に満ち、そして確かに小さな裂け目がその女性の目の前に開いた。あまりに暗かった、目が痛むほどに。

「あの人、誰かに害をなすつもりです」 私はジャニンへと言った。

彼はただ肩をすくめて言った。「多分な」

「ですが私達は――」

「やめとけ。来い、離れないようにな」 けれど人混みは深すぎた。とても深すぎた。私は吐き気を催し、落ち着きたくなった。そして出口を目指して駆けた。ジャニンは私を呼んだが、空気を欲するように静寂が欲しかった。

静かな心、静かな歩み。

外は多少ましだった。広く開けており、再び呼吸をすることができた。長く薄い影が一つ、私の隣に伸びた。ジャニンが私を見つけたのだと思ったが、顔を上げると一人のヴィダルケンがいた。その男が近づいてくると私は不安ながらも微笑みかけようとしたが、そこで相手は駆けてきて、私の鞄のうち一つの紐をひったくった。それは身体を離れ、そして男は私の大切な参考文献を持って逃げ去った。それを持たずに新プラーフへ戻ったなら、タガン先生はどれほど失望するだろう? そのため私は追いかけた。頭脳集団をほとんど隅から隅まで駆け、だがもつれた真鍮の配管の中に相手を見失った。私は疲れ果て、息を整えようとして気付いた。文献を取り戻すには手助けが要ると。ゆっくりと堅実に配管を登り、私は争いのない領域へ、アゾリウスの法が明白な場所へ進み出た。

三人の拘引者が近づいてきた。その姿を見て私は安堵の溜息をついた。けれどそのしかめた顔の様子から、彼らは私ほど嬉しくはないようだった。

拘引者の一人が言った。「そこのお前。ここで何をしている?」

何をしている?「すみません……丁度良い所に、その――」

「お前の名は? このあたりに住んでいるのか?」 質問が続き、彼らの不愛想な物腰に私は唖然とした。新プラーフの拘引者はとてもにこやかだというのに。

「この近辺を荒らす物取りがいるとの知らせを受けている」 拘引者はそう言った。私は何とかなりそうだと安堵し、けれど彼は続けた。「お前は人相書きに一致している。長身、青い肌。禿頭」

「それは普通のヴィダルケンでは? 誰だってそうですよ!」

「その者は鞄を持っていたとのことだ……まさしくそのような。中を見せてもらおうか?」

「これは私物です!」 私を守ってくれる法があるとはわかっていたが、ひどい弱気に圧倒されたようで、その知識は脳内から失せてしまっていた。私はその感情と戦い、論理と度胸を保った。「私はレザジェーリス・アグナス、新プラーフの法魔道士です。グリフィンでの飛行中に事故に遭い、極めて不運なことにこの頭脳集団で立ち往生していました。更には誰とも知れぬ強盗に荷物を奪われ、今、私の正当な所有物を取り戻そうとしている所です。そうすれば帰宅できます。お力添えを願います、ですが皆様がたは私を見るや否や尋問してきました。では、皆様がたのお名前をお伝えください。ジェーレン隊へと戻り次第、私の上役へお伝えしますので」

拘引者らの態度は即座に変化した。三人は再び私を見て、一人が口を開きかけたが、その時街路の先から血も凍るような悲鳴が上がった。二人が対応に向かい、一人が残った。「大変失礼致しました。身分証ルーンをご提示いただけますか。そうしましたらご自由に戻って下さって結構です」

「自由に?」 私は身分証を求めて荷物を探った。「犯人を見つける手伝いはして頂けないのですか?」

「頭脳集団内で起こったことであれば、その権限は持ち合わせておりません」

私はうめきながら身分証ルーンを探し続けた、だがゆっくりと悟った。あれは別の鞄に入っていたのだ。私は拘引者の目を見つめた。

「何か問題でも?」 その女性は尋ね、物腰は敵意を帯びた。

「い、いえ、何も」 そう呟き、私が空に書いた新たな法が心によぎった。正当な身分証の提示を行えなかった者は、不確定の期間に渡って拘留を課せられる。身分を得るまでの間、公的な奉仕者として酷使される……言い方を変えるなら、私はアゾリウスの牢獄に長期間、とても長期間座ることになるだろう。逮捕されたなら、新プラーフでの名声は曇るどころではない。それはまるで、綺麗にしようと賢明に洗っていたものを下水に投げ捨てるに等しかった。

ジャニンがくれた洗浄油の瓶に手が触れた。私はそれを取り出すと、拘引者の足元へと投げつけた。ガラスが割れ、鼻をつく香気が大気に満ちた。その拘引者は激しく咳込みだし、私は逃げた。とにかく逃げた。拘引者は同僚を呼び、そして全員が私を追ってきた。その目は油でかすみ赤く、鼻からは潰れた栓のように鼻水が滴っていた。それは彼らの速度を緩めてくれたが、少しだけだった。あらゆる通りで、私は比較的安全な頭脳集団へ戻れる侵入口を探し続けた。事態を百万倍も悪化させてきたことは無視しようと努めていた。逃げ道はなかった。戻るには登るしかなく、そして私にそれを素早く行う力は欠けていた。

角を曲がると、行き止まりだった。振り返ると、追跡者が近づいてくるのが見えた。その時不吉な青い光が水蒸気を横切り、彼らは立ち止まった。そして唖然とした。

私も振り返り、それを見た。まるで布紐の切れ端と純粋な意思で組み合わされたような、巨大で不恰好な飛行機械。ヘンドリクが顔を覗かせた。「乗りな、リージェマイスター君」 そして親指でその乗り物の後部を示すと、ジャニンが身をのり出して手を差し出した。見覚えのあるものが目に入った――その乗り物の所々は艶のある白い金属で、青いガラス球が散らされていた。目を凝らして見ると、アゾリウス評議会の紋章が何十と見つかった。ルーンは改竄されて紫色に輝いていたが、間違いなかった。この善意の救い主は全くもって善意でなどなかったのだ。

「貴方だったのですね!」 私はヘンドリクへと叫んだ。「あの飛行機械を撃ち落とした『狂った天才』は! 私はそのせいで死にかけたのですよ!」

「ああ、その件については悪かったよ。飛行機械じゃなくて、あんたが落っこちた件な。けどあの規則探知犬どもに呪文をかけられる前にずらかるぞ」

「これは盗品です!」 私は悲鳴を上げた。できない。それはできない。拘引者らを振り返ると、彼らは今やしっかりとした足取りで向かってきていた。違反項目が次々と脳内に積み上がった。

アゾリウス評議会法令2795-V 拘引者への応諾を拒否……

アゾリウス評議会法令3343-J 盗難車の使用……

アゾリウス評議会法令……

「三秒であいつらが来るぞ!」 ヘンドリクが警告の声を上げた。

その言葉に私の生存本能が上回った。私はジャニンの手を掴み、命からがらしがみついた。ヘンドリクは乗り物を飛ばし、拘引者らの頭上を越えた。すぐに彼らは眼下の点になった。彼はおどけて尋ねてきた。「お客さん、どちらへ? 新プラーフですか? 直接は行けませんが、近くに停めることはできますよ」

「何故ですか?」 私は彼の問いを無視した。不安でそれどころではなかった。「何故皆このように生きているのですか? 法を破って、飛行機械を撃ち落として」

「誰の法だ? それに誰の飛行機械だ?」 ヘンドリクは逆に尋ねてきた。

「あなたがたのアゾリウスへの不信はわかります」 あの拘引者らの、捕食者のような目を私は思い出して言った。「ですがもし、監督の目を受け入れたなら頭脳集団はもっと良くなるのではありませんか? 通りをもっと安全にして、公共サービスを確立すれば、人食いのワームにごみの始末をさせなくても良くなるでしょう。それに、イゼット団へと設備への資金援助を嘆願することもできる筈です」

ヘンドリクはかぶりを振った。「俺達は自分達の力でやってきた。ずっとな。完璧じゃないかもしれんが、ここは家なんだ」

「せめて、もう飛行機械を撃ち落とさないと約束して下さい」

「ああ、あんたらアゾリウスがそれで俺達を探るのをやめるならな」

飛行機械の中はぎこちない緊張の中で沈黙し、けれどすぐに深く震える雑音によって破られた。この空飛ぶがらくたのネジが震えた。音は次第に高くなり、稲妻がひらめき、空全体が眩しい紫色に変化した。見下ろすと、黒よりも黒い空間の巨大な裂け目が脈動していた。頭脳集団の仕事場があったそこで、裂け目に沿って熱く青白い光がうねった。私は叫んだ。「ヘンドリク! 頭脳集団が包囲されています、何か……電気のエレメンタルのようなものに!」 エレメンタルが姿をとると、更なる稲妻が裂け目から弾けた。腕、鉤爪、歯――電気の集合体ではなくもっと恐ろしい獣のように。それは建物へと腕を振り上げ、だがその手のあまりの熱に、触れたものは直ちに融けた。静電気が大気に満ちた。私に体毛があったなら、全てぴんと立っていただろう。

アゾリウスの執政官らが臨戦態勢で待ち構えていた。エレメンタルが境界を越えるや否や、彼らはそれを鎮圧するつもりなのだろう。けれどその前に頭脳集団は全滅してしまうかもしれない。

「これを切り抜ける何か凄い発明はないのですか!」

「まあ、ある」とヘンドリク。「二重最適化カスケード付き、兆候マトリックス変換器が」

「ああ、アゾール様の果てなき洞察よ!」 私は大きく声を上げた。

「けどな……」 ヘンドリクは続けた。『でも』『けど』はこういった状況では決して宜しくないものだ。「そいつはこの下、融けたミジウム十フィートの下にある」

頭脳集団の住人らは力の限り守りを固めていたが、それは負け戦だった。救いの手はすぐそこにある……頭脳集団管轄権の誤謬さえなければ、何百人もが命を救われる。けれどその問題がジェーレン隊庁舎の静かな聖域の中、あらゆる資料や知識を駆使しても解けないのであれば、今解けるわけがあるだろうか――一緒にいるのは無法の人々、この非常時、もう四十五秒でエレメンタルに気付かれて空から撃ち落とされてしまう状況で?

私は背筋を伸ばして座り、呪文を唱えはじめた。はっきり悟ったのだ、法魔道士が誰もやらなかったことをやらなければと。私は頭脳集団を見て、その住人と触れ合った。そして今、このエレメンタルが暴れている中、私は一つの布告を発するための緊急法令を訴えることができる。私に管轄権の論争を解決する権限はないかもしれない――虚偽の部分は未解決のままだ――けれどもしも私が頭脳集団に主権を与えたなら、都市の中の小さな都市として認めるなら、彼らは他の存在と、すなわち臨戦態勢で待つアゾリウス軍と接触する権限を得る。

私はヘンドリクへと尋ねた。「頭脳集団の大判事に就任する気はありますか?」

彼は口を開き、けれど返答を待つ余裕はなかった。私は続けた。「それではヘンドリク、……失礼、苗字は何と?」

「アズメラク」

「……ヘンドリク・アズメラクを暫定大判事として任命することに同意する頭脳集団の市民は、挙手をお願い致します」 ジャニンを突くと、彼は真っすぐに手を挙げた。「反対する市民は?」

私は読み上げながらも呪文を続け、この日を救う手段となって欲しい法のルーンを作り上げた。私はヘンドリクとジャニンへとそれを説明した。七語の短さに込められた効率はない。緻密ではない。二重否定も脚注もなく、広範囲に及ぶものでもない。完璧を意図されてはおらず、けれど完璧に明瞭だった。反目する五つの組織が一続きの土地を巡って争うではなく、五つの隣人を、それぞれの最高の長所を守るために助け合うためのもの。

「緊急時の特例令状により、そして全会一致の投票により、ヘンドリク・アズメラクを頭脳集団方領の暫定大判事に任命致します。そして暫定大判事の名において、次の法を発効する許可を頂けますでしょうか?」

彼は落ち着いて法のルーンを見た。その厳粛な態度は驚くべきものだった。有能な指導者の証、けれど残された時間は数秒だった。

「許可する!」 ヘンドリクが返答するや否や、私はルーンを解き放った。それは空へ撃ち上がり、目に触れることを意図するどのようなルーンよりも眩しく輝いた。魔力を込めすぎたのかもしれないが、気付かれないもしくは読まれない危険は冒せなかった。助力要請は直ちに行動へと移され、執政官と騎士らの列が直ちに境界を越え、その剣と杖でエレメンタルへと切りかかった。攻撃は稲妻を切り裂いたが、すぐにそれらは再生し、より分厚く眩しくなった。エレメンタルは悲鳴を上げ、空の執政官三体を攻撃した。けれどやがて増援が到着した。二十人を超える虚無魔道士がグリフィンに騎乗して駆けつけた。彼らは共にエレメンタルを覆う青い魔法のドームを作り出し、そして一斉にそれを強く張り、少しずつじりじりと、エレメンタルが抑えられるまで続けた。

静電気はゆっくりと大気から消え、そしてヘンドリク、ジャニン、私自身の間に残っていた緊張も解けた。私達を縛る公的な令状はなくとも、私達の間の繋がりは単なる知己よりも深くなっていた。

「すげえことをやってくれたな、レザ」 ヘンドリクはそう言って私の背中を叩いた。

「ありがとうございます、B.H.」 あえて私は綽名で言ってみた。いや、何だろうこの感じは。口が自分のものではないようだった――口の中が砂だらけのよう、それはヘンドリクは友達というほどではないから……ではないと言えた。

「本当にそれを提出するのですか?」 これから提出する法の草稿を見て、先生は尋ねてきた――五十七頁の譲歩と認可と地役権。私は例の虚偽を解決したのだ。今回は現実で。頭脳集団方領とギルド間の交渉に八か月を費やしたが、今やそれは終わった。「新奇で、無謀です。それに間違いなくバーン様は喜ばれないでしょう」

「これは正当かつ公正なものです。頭脳集団は緊急法令以上のものを受けるべきです。自由の味を彼らに提供するのは公平とは言えません。助けたお返しをしてもらうだけです」

アゾリウスにとって、これまで頭脳集団はただ少し厄介な小区域でしかなかったかもしれない。けれど今にしてみると、身長八十フィートの電気のエレメンタルが幾つかの都市区画を脅かすと、皆注意を払いだした。私はタガン先生からの叱責か訓戒を予想した、この法を評議会に提出したなら私の経歴に傷がつくだろうと。けれど先生の尾はただ盛んに振られていた。盛んに。

そして先生は言った。「指導を終える時が来たようですね」

「ええ? 何故ですか!」 そんな。先生の指導のもとに留まるべく、私はとにかく自分の案件を弁護した。「信じて下さい。力を発揮してみせます。これまで私は過去の法に埋もれることに集中してきました。ですが市民へと手を差し伸べることを学んだのです。だからこそ、現在のラヴニカが必要とする適切な法を作れます。どうかまだ私を見限らないで下さい!」

先生は笑みを浮かべた。「見限るのではありませんよ。私はもはや師ではありません、これからは貴方自身が師となるのです。もちろん、信じておりますよ。ですが貴方が求めるものは、バーン様のような方に対しては厳しいものとなるでしょう。とはいえ後に続く者たちの心を変えていけるなら、私達の味方はもっと増えるかもしれません。何とも言えませんけどね」

そのまま、先生は場に沈黙を残した。四のギルドと方領を小さな土地区画の中で合意に至らせるのは大変な仕事だった。けれどそれはラヴニカを苛むもっと大きな問題に比較すれば些細なものだ。それでも私達の側に正義があれば、真の正義があれば……何とも言えない、か。あるいは私が教授する法魔道士の一人が、次のギルドパクトの著者になるかもしれない。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)