指し手

前回の物語:下僕

ニッサはアモンケットの過去についての手がかりを発見した、ニコル・ボーラスが書き換えた歴史を。今、彼女は知識の神へと答えを求める。ケフネト神であれば、この次元を暗く包むと思しき虚飾を説明してくれるだろうと願って。

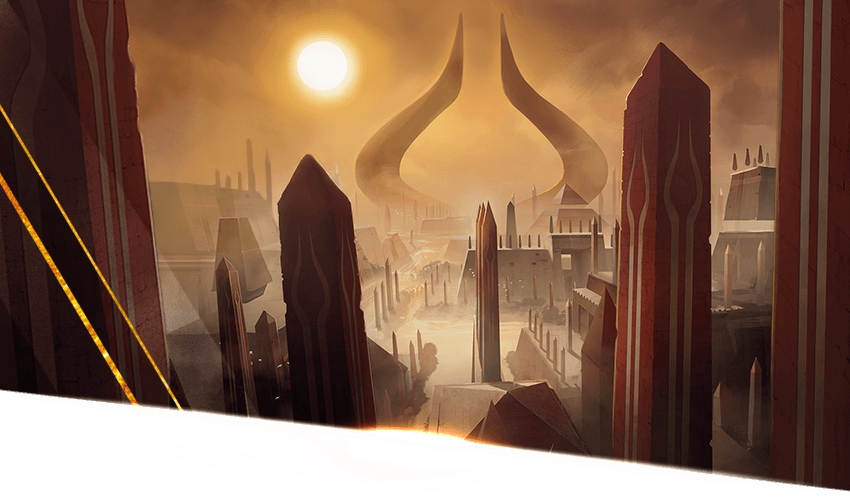

ニッサは無人の街路をさまよっていた。地獄へと続く、あてどもない道を。

感覚のほとんどは、この都市は美しいと告げていた。巨大なヤシの葉が柔らかな風に優しく揺れ、池や噴水には清らかな水が湧き出し、鳥たちは互いに鳴き声を震わせてさえずりを交わす。惹かれずにいられないような匂いが大気に漂う。焼きたてのパン。ユリとジャスミン。

見れば、耳を澄ませば、ここは楽園。だがニッサが目を閉じてマナの感覚を伸ばした時、その楽園は崩れ去った。

アモンケットの力線、世界のまさしく骨と血管は、押さえつけられていた。通常であれば脈動するマナの果てしなく続く線。だがこの世界では、彼女が今いる退廃的な都市に集められていた。ここで、障壁の中で、それらは太く強かった。

だがその強さには代価が伴った。力線には暗黒の毒気が長く伸びるように絡んでいた。エルドラージが与える無の荒廃ではなく、エルドラージにはない生命力があった。その脈打つ暗黒は力線のマナに絡みつき、取り巻いていた。獲物を絞め上げる大蛇のように。

目を開くと、再び楽園が現れた。葉、水、鳥。再び目を閉じる。ぬめる蛇が獲物を絞め潰している。美と恐怖の相反に、彼女は膝をつきかけた。再び目を開き、閉じ、その素早い変化はとても目を惹き、そして嫌悪を覚えずにいられなかった。

彼女はさまよい続け、時折立ち止まっては目を閉じて恐怖を垣間見た。胃袋と頭が逆らい、苦悩が増し、だが彼女は進んだ。ケフネト神を見つけねばならなかった。知識の神。回答が必要だった。

次に目を開けた時、その神が彼女を見つめ返していた。

朱鷺の巨大な頭部がじっと見つめていた。瞬きをせず、その長いくちばしをまっすぐに彼女へと定め、知る者のない恐怖の運命へと貫く。この苛烈な神聖の存在に意志を浸され、彼女は地面へと崩れた。

一度、二度、彼女は瞬きをした。これは彫像。ただの彫像。知識の神ケフネト。こんな世界で、知識を何に使うの? あらゆる欺きの背後には荒廃が。荒廃だけが。彼女はゆっくりと、ぎこちなく立ち上がった。だがその胃袋と頭は抵抗を続けていた。

巨大な石造りの頭部と無慈悲に見つめる目の下に、これまた巨大な石灰岩の両扉が開いていた。その先の影からは鮮やかな青い輝きが見えた。

歓迎。招待。彼女はその青い光へと進み出た。

小さな控えの間。その先の広い空間から来る冷たい光が、滑らかな石壁と床に影を成していた。背後で扉が静かに閉じられ、外の光が消え、ニッサはこの街の騒々しい様相から切り離されて安堵した。青白色のローブを着た若者が木製の講義台に立ち、一冊の本の頁をめくった。ニッサを立たせたまま彼はもう数頁をめくり、薄い笑みがその顔に浮かんだが彼は何も言わなかった。

「あの……」 儀礼や作法はわからなかったが、彼女は切り出した。人の儀礼や作法に通じたことはなかった。

若者は顔を上げ、笑みは消えた。「黙っておりなさい、修練者! お判りでしょうに……」 ニッサの姿を見るとともに、その声は小さく消えた。彼女の思考の外周に不器用な引っ掻きを感じた。ジェイスやそのテレパス能力に関わってきたことで、彼女は新人修練者がどうすべきかを認識していた。何の情報も見つけられず、若者の手は止まった。

「あなたは……あなたは……ここの者ではない」 弱々しい声だった。

「ケフネト神と話すために来ました」 彼女は言った。ここでは疑問よりも確信が求められる。とはいえ神々は見たところ自由に都市内を歩き、人々の間にその姿を見せている。なのに何故ケフネト神は違うのだろう?

若者は目を閉じ、そして閉じたまま、何か別のものに注意を向けているようだった。この部屋は街のきらめく欺瞞からの隠れ場所だとニッサは考えたが、逃げ場所などないと次第に確信していた。この世界では何もかもがわからなかった。何一つ、あるべき姿ではなかった。

私は、あの荒廃を持ち込んだのかもしれない。

思考がはっと止まった。これまでずっと自分はゼンディカーで戦った荒廃に、イニストラードに囲まれていた。それらは外敵、外からの暗黒、克服すべきもの。だがもしその暗黒が内にあったら?

だからこそ、訪れたあらゆる次元で自分は失敗してきたのかもしれない。ゼンディカーを守れなかった。エムラクールに勝てなかった。成功すら虚ろに感じた。自分にはその運命が相応しいのかもしれない。

触れる土全てに、その身の空虚を運ぶ。

今やその冷たく青い部屋は狭く、息苦しく感じた。次第に狂乱が胸に湧き上がり、外へ出るよう激しく打ちつけた。目の前の若者は頭を下げ、言葉なき交信を続けていた。彼女は控えの間の先、大きな部屋へとためらいがちに一歩を踏み出した。その青い光が招いていた。

若者は目を開けた。「あなたは知識の試練への挑戦を許されました。三つの……」 その声は奇妙に緊張しているように響いた。野犬の群れが獲物を追いかけている。彼女の内で狂乱が弾け、理性と思考を蹂躙した。ニッサは隣の部屋へと駆け出し、その男性は立ち塞がろうとしたが、彼女はその男性を石壁へと投げつけた。

ざらつく床から上がったのは、弱々しい喘ぎだけだった。「いけません……あなたは……」

彼女は青い光に飛び込んだ。もはや何も聞いていなかった。

天使が空から降下してきた。双陽の間を飛び、翼を広げ、放たれる光がその完璧な姿を縁どっていた。閉じていた目が開き、蛇が転がり出てきた。ぬめる茶色の身体が何もない眼窩から悶え出た。天使は翼を羽ばたかせて近づき、その間にも蛇は不毛の地面に落ち続け、囁き声を上げながら斑の地面をぬめり動いた。

天使が口を開くと空が暗くなった。その背後に嵐雲が湧き上がってきた。

「私は望むままに何でもできる。何もかも。覚えていて」

天使が迫り……

ニッサは悲鳴とともに目覚めた。額の汗は既に冷えかけていた。エムラクール。

イニストラードで、あの怪物は自分の身体を乗っ取った。だが今の言葉はエムラクールだけのものではなかった。ニッサの言葉でもあった。

ここはどこ? 自分は探していた……何かを。誰かを。部屋。彼女は今いる部屋を見た、先程までとは違う部屋。簡素な小屋、すり切れた毛布。その古ぼけた毛布に手を滑らせると、粗末な糸は驚くほどに鋭かった。小さな悲鳴とともに彼女は手を引っ込めた。掌の中央に細長い、赤い線ができていた。その切り傷から血が滴りはじめた。身を切るほど鋭い毛布。更に多くの切り傷が身体に現れた。小さな裂け目が赤く開いた。痛みは途方もなかった。毛布は音を立て、切りつけ、更に何度も……

ニッサは悲鳴とともに目覚めた。ここはどこ? 酷い夢だった。怪物のようなもの、小さな歯と鉤爪、自分を切り裂く……彼女はかぶりを振った。何かがおかしかった。寝台の周囲を見ると、まるで水の中にいるようだった。目に入る全てがぼやけていた。視界を晴らそうと再びかぶりを振ったが、何も起こらなかった。

ゆっくりとした麻痺の感覚が背骨を上ってきた。凄まじい力で釘づけにされたように、腕と足が寝台に張り付いた。何かがおかしかった。彼女は目を閉じ、周囲の非現実を感じようとした。ここから離れなければ。

『私は望むままに何でもできる。何もかも。覚えていて』 彼女の言葉。私の言葉。芽吹くような緑の閃光が彼女の内にひらめき、その麻痺を散らした。増大する力でニッサは宙に浮かび上がった。何ができる? 違う、それは間違った質問だった。何ができない? 力がうねり、皮膚というただの器はそれを抑えきれなかった。肉がひび割れ、弾け、だが気にしなかった。その力が彼女を維持していた。

『これこそ私の運命』 その力に、エネルギーと力線の甘美な嵐に彼女は我を失った。力は増大を続け、燃え続け……

ニッサは悲鳴とともに目覚めた。光が、緑の光があった。何か恐ろしいことが起こり、だがニッサが思い出そうとするとその夢は飛びのき、記憶の手から逃げた。怖かったことだけは確かだった。

『これは間違い』

ニッサは驚いた。声があった。脳内の声。自分自身の声のようで、だがどこか遠いものだった。必死に周囲を見ると、壁が影を流しはじめた。その影は壁から流れ出て、滑るようにそっと近づいてきた。それに触れることは死を、もしくはもっと悪いものを意味するとわかっていた。誰かへ向けて声を上げたが、何の音も出なかった。

『これは間違い』

それは自分の声だった。ニッサは目を閉じた。周囲の非現実を感じられた。力を呼び起こして……

『止めて。止めないと。反応しないで。考えて』

何故その声を信頼すべきかはわからなかったが、彼女はそうした。ゆっくりと息をつき、胸に感じるものに集中し、そして湿った空気を吸い込んだ。息を吐き、その息に包まれ、筋肉を緩ませ、広げた。

『私は囚われている』

そう口に出して言うと、心にかかっていた霧がいくらか引いた。自分は青い部屋へと駆け出したのだった。知識の試練、あの侍祭はそう呼んでいた。今も錯覚と幻が自分に近づこうとしているのが感じられた。滑らかで甘い呼び声で心を宥めるような。次から次へと続く悪夢、一つ終わればすぐ次が現れる。

彼女はもう一度深呼吸をした。これは魔術。凄まじい魔術。この試練を失敗した未熟な修練者が直面する永遠の悪夢を想像し、彼女は震えた。だがいかに強力な魔術であろうと、力線に基づいている。そしてニッサはそれを操ることに関しては素人ではなかった。

人生のほとんどにおいて、ニッサは力線を本能的に理解し操作していた。だがここでは本能に頼ろうとするたびに、悪夢に囚われ続けていた。本能以上のものが必要だった。理解が必要だった。

彼女は真剣に周囲の魔法的構造を見つめた。その形と感じ方を。どのように力線が編み上げられたなら、これほどまでに恐ろしくも究極的な効果を生み出すのかを。そしてこれほどの罠を構成できる強さと技術に驚嘆した。自分が行ってきた全てを上回っていた。それでも。

『そこに』 周りを取り巻く魔力の網の中、小さな隙間があった。小さな、だが知覚できた。目を閉じたまま、魔力の感じ方だけを頼りに、ニッサはそのマナを引いた。その開口部を押し、引き、少しずつ隙間を広げていった。

周囲で錯覚が強さを増した。彼女の名を呼び、目を開いて栄光と恐怖を、真実と幻想と、求めるもの全てを見てと、目蓋をわすかに動かすだけでいいのだからと懇願した。だが彼女は頑固に目を閉じたまま、牢が十分に広がると、そこを出た。

ニッサは薄青の空に浮かんでいた。違う、厳密には空ではなかった。意義を与えられることを待っている、何もない薄青のカンバス。またも幻、だが自身が制御下にあるのを感じた。あの悪夢とは異なり、覚醒している感覚があった。ニッサの下では悪夢の罠の残骸が見えた。あれほどの恐怖を引き出した暗い紫色が渦巻いていた。

そして今、幻の先が見えた。その下にある魔術的建築が。あまりに苛烈に設計された、この知識の試練をまさしく支えるもの。

『見せて。もっと見せて』

周囲に幻を渦巻かせ、彼女は力を集めて速度を上げた。その部屋には規則正しい脈動が、彼女自身の鼓動を共鳴して響いていた。彼女は目を閉じ、目撃した。

翼と毒を持つ黒い蛇が、砂漠に影を投げかけていた。巨大な、樫の木よりも巨大な、樫の木の森よりも巨大な蛇。その影は世界全体を覆っていた。

その影は声を発した。声は無の砂漠に響き渡った。「彼奴等は我が力を奪った。我を我とする力を。これを被り続けはせぬ」

蛇の影が世界に巻き付いた。

「必要とあらば、あらゆる世界を吸い尽くしてくれよう。一つまた一つ、全てを貪り尽くしてくれよう。だが、ここからだ」

影が絞められた。世界は悲鳴を上げた。ニッサは悲鳴を上げた。

苦痛から逃げるように、その場面は崩れた。

彼女は宇宙を見上げていた。星を。八つの星を。八つの星が均等に並んで緩い円を描き、夜空全体を照らし出していた。

暗黒の線が一本、いかにしてか夜の中でも見える、暗黒を「照らす」線が、八つの星へと忍び寄った。線はよじれ、曲がり、震え、暴力的な叫びで脈打っていた。線は動きを止め、八つの星の隣で、自らの尾を食らう蛇の姿となった。そして八つの星全てを取り巻き、星は今や傍に横たわる闇の緞帳に抵抗するよう、必死にきらめいた。

三つの星がまたたいて消えた。それが発する光が、熱が、生命が消えた。

だが三つの星があった場所にはまだ動きがあった。もはや星はなく、ただ三つの暗い穴が空という構造にあいていた。三つの暗い穴は自身のエネルギーと憤怒に我を失い、悪意の律動に脈打っていた。

残る五つの星は動き、その新たな列は歪み、影の線に曲げられて星座となった。新たな形は、双角を思わせた。

場面は動き、幻がうねってカンバスを新たに塗った。

白い包帯を巻かれたぎこちない姿が膝をつき、無情な砂を掘っていた。ミイラ、彼らはそう呼んだ。選定されし者。何百、何千のミイラが深い穴に潜り、青い鉱石を掘り出している。その鉱石を載せた荷車が幾つも、街へ向かって長い列を成していた。

遥か遠くで、小さな子供三人が障壁の前で立ち止まった。片側は美しい都市、もう片側は砂漠、正真正銘の無。彼らは互いに囁きあっていた。そして辺りを、互いを見た。不安。一人の子供が進んだ。もう二人が続いた。三人とも、飢えた砂に飲み込まれた。

新たな場面。

顔を消された一人の若者が、彫像の庭園によろめいていた。その遥か頭上では夕暮れの雲が大きくなりながら太陽に迫っていた。庭園の外のどこかから大きな咆哮が響いた。

転移。

ニッサは一つの世界を、何十の世界を、何百、何千の世界を見た。この世界を見た、アモンケットを、それは暗く筋ばった線に巻かれていた。線はあらゆる世界へ、何千というあらゆる世界へと伸びていた。そして彼女は見た、途切れない暗黒の線はアモンケットから伸びて、その始まりへと戻っていた。

転移。

太陽を模したような巨大な黄金の円盤が、空から降下してきた。その太陽円盤は奇妙な印で覆われた巨大な円形の石板に近づき、二枚の円盤は融合し、一つの黄金円盤となった。その黄金円盤にひび割れが生じ、最初は小さく、そして広がり大きくなっていった。円盤は無へと崩れた。

今や場面は更に素早く動き、入れ替わる寸前にかろうじて一つの映像を形成していた。消えかけの松明。白い表面の壊れた時計。ミイラの頭部がミイラの身体の上に、逆向きについている。砕けた木、その樹液が地面に滲み出る。割れた盾の輝く金属片が散らばる。

彼女はその猛攻撃から目を閉じ、だがその映像は頭の中を流れ続け、宙に浮いたまま彼女は倒れた。落下するドラゴン。金属的な青色に覆われた巨人が、街路をのし歩く。凄まじい閃光が一つの世界を貪る。

天使が空から降下してきた。

ニッサは目を開き、天使は降下を続けた。あの悪夢の天使だった。エムラクールを思い出させる天使。

その天使の目は開かれていたが、夢のそれとは異なり、蛇は出てこなかった。ただ虚ろな白い球だった。彼女はニッサの目の前に着地した。

「何をぐずぐずしているの? 力の道は示した。使っていいのよ」 天使の声は音楽のような涼風だった。美しかった。アモンケットが美しいような美しさだった。あらゆる恐怖がその下にある。

ニッサは力を出そうとしたが、何も起こらなかった。

『私は望むままに何でもできる。何もかも』

ただ、そうしなかっただけ。彼女はそこで地面にしっかりと立ち、天使はその美しい声で続けた。

「あなたはポーン? それともクイーン?」

「あなたは誰?」 ニッサは叫んだ。これがエムラクールである筈がない、遠い世界で銀の中に囚われている。これはただの幻、魔力と彼女自身の思考から生み出された全く別の創造物。「いなくなって! やめて!」 ニッサは苦悶の中でうつむき、強い痛みが頭に弾けた。目を閉じていても、天使の姿は目の前に残っていた。目を閉じていてもはっきりと見えていた。

「ニッサ・レヴェイン。あなたはポーン、それともクイーン?」

「わか……らない。私が望むのはただ……」

「駄目!」天使の声は冷たく厳しいものになった。「それは間違った質問! ポーンも、クイーンも、動かない駒なの! 動かない駒が、動かされるのを待っているの」

天使はニッサの顎に手をかけ、穏やかに顔を上げさせると彼女の顔を見つめた。その視線に愛情はなく、だが何故か慰めがあった。ニッサの頭痛が引いた。

「駒はやめて、ニッサ。それを動かす手になって」 二人の背後で大きな轟き音があった。天使はニッサの肩越しに見て、その目に何かが動いた。言葉も別れもなく天使は空へ舞い上がり、すぐに遥か遠くのただの点になった。

新たな声が響いた。『我が試練を茶番とするのは何者だ?』

ニッサは顔を上げた。巨大な朱鷺が目の前に立っていた。黄金に縁どられた青いローブをまとい、長い刃の杖が片手に握られていた。その貫く、過酷と言ってもいい凝視は、その寺院の前にある彫像と同じだった。だがこれは彫像ではなかった。ケフネト神自身だった。

喜んではいないように見えた。

ニッサはエルドラージの巨人や悪魔の魔道士に対峙してきたが、この朱鷺の神に対面し、全くの力にここまで圧倒されたのは初めてだった。

思考が、まさに自身が、ケフネト神の前では論理と整合を求めて張りつめていた。身動きすらも、落ち葉の山が暴風に抵抗するほどに困難だった。

「定命よ、其方は何者だ?」 思考と記憶が望まずとも頭から引き出され、野原にタンポポの種が散るように彼女の心を散らせた。抵抗は無意味だった。暴風の中を横切ろうとするようだった。

「ふむ。そして其方は回答を求め、ここに?」 その神の語調は読めず、その表情も読めず、自分を取り巻く全てが理解できなかった。全集中が論理と整合に向けられていた。彼女は戦いに敗北していた。

「定命よ、其方への回答がある。最古の回答の一つを。知識は賜物にあらず、相応しき者に与えられる。相応しき者のみが知識を与えられる」 ケフネトの彼女の思考への接触が強くなった。「不相応なる者は何も得ぬ。消滅を授けよう。無知に勝るものは無し」

彼女は壊れかけていた。「嫌……」 かろうじて発せた言葉はそれだけだった。ニコル・ボーラスの邪悪を、そしていかにしてケフネトや他の神を歪めたかを思ったが、現れた思考もケフネト神の接触によって叩き潰された。自身の真髄に接触するボーラスの荒廃をこの神は知らないか、もしくは気にしていないらしかった。

それでもまだ彼女はその神の真髄を見通すことができた。その真髄が、世界そのものからできているのを。アモンケットの腐敗した力線はケフネトを腐敗させているそれと同じものであり、強い効力と毒性が奇妙に融合しており、世界のありのままの美を求めるニッサには合わないものだった。ケフネト神の内なる力線はきつく縛る細い糸で、簡単に見渡すことができた。

知識の神は力線でできていた。彼女が操れる力線で。

残された数秒の中、ニッサは必死に呪文を織り上げた。吹き込む魔力が両手から弾け、ケフネトの力線を包み、そのあばたの表面に浸み込んだ。彼女は自分の魔力をケフネト神の真髄へと通した。

彼女は自身が目撃したボーラスによる神々の腐敗を思い出した。夜空の暗いらせんを。あのドラゴンの行いは戻せなくとも、その知識の幾らかを用いて彼女自身の創造物に小さな模様を作ることはできた。

探していた糸がわかった。彼女はそれを引き、そして一本の新たなマナの繊維をその中に加えた。

暴風が収まった。ケフネト神は立ちつくし、ニッサの思考も自身だけのものへと戻ってきた。彼女は深呼吸をし、かぶりを振り、まさに無と帰す寸前だったことを知覚した。

「修練者よ、進むがよい。其方はその試練を通過した」 彼女のことなどほとんど気にもかけぬように、朱鷺の神はいずこかへ飛び去っていった。

彼女の呪文は大雑把な、不器用なものだった。一柱の神を操作するとなるとニッサはほんの素人だった。いや、操作という言葉すら強すぎた。ニッサはただケフネト神を変えただけだった、彼女を壊したいという思いを止める程度に、そしてそれは成功した。今も呼吸をし、生きて、考えられた。思考、それは賜物だった。もっと使わなければいけない賜物。

そして素人なりに、彼女自身の創造した模様は今もケフネト神の内に座していた。引くことのできる一本の糸……だがそれがどう機能するかは、彼女にも未だわからなかった。だがそれを解明する時間はあるだろう。一体のポーンであることに彼女は疲れていた。いつも悪夢と失敗に反応するだけで、決して前を向くことはない。

あるいは、クイーンですら一つの運命の前には小さすぎるのかもしれない。

声が聞こえた。自身の声が、水晶の鐘のように澄んだ声が。

「指し手になって」

ニッサは周囲の幻を消した。そこはまだ、入ってきた控えの間だった。いるのは自分だけだった。街へと続く扉を押すとそれは開き、鮮やかで危険な外の世界が見えた。彼女は踏み出した。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)