故郷の海

前回の物語:ニッサの探究

私達が最後にキオーラを見た時、彼女はテーロス次元の海神タッサとの戦闘からかろうじて逃走したところだった。とはいえ彼女は何のための戦闘だったかを忘れることはなく、そして手ぶらで去りもしなかった。キオーラはその手に海神の聖なる武器を持ってテーロスを離れた。

今、彼女は故郷の次元ゼンディカーへと帰還し、その世界を破壊しようと脅かす怪物エルドラージとの戦いに備えている。それらは巨大で、止めようがない。だがエルドラージは怪物というだけではない。ゼンディカーのマーフォークは長い間、それらを神として崇拝してきた。

そしてキオーラは既に一体の神と対峙し、それを語るべく生きて帰ってきた。

「早く!」 夢の中、彼女は言った。

彼女はトゥーリの小さな、水かきの手をとって強く引いた。

「ミーシャ長老のお話よ。ついてきて! 聞かなきゃ!」

彼女は妹の手を引いて向かった。そしてミーシャ長老が語り始めたその時、若者達に交じってマーフォークの子供二人も砂浜に座った。他の年長者たちは皆砂浜の端に引き下がり、月光にかろうじて見えるだけだった。そこで彼らは彼らの物語を話していた――大人のための物語を。ミーシャの物語は子供のためのものだった。その女長老は波音に負けない声で語り始めた。柔らかい、だが通りの良い声だった。

「昔々のことです。だけど私達が生きるまさにこの海で、偉大なる神ウーラは狩りの準備をしていました」

ウーラ、海を創造した者――海に棲む者の最高神、陰気で高慢。キオーラは彼に向けて舌を出した。トゥーリもまた舌を出してみせた。

「ウーラはイルカ達に怒っていました。その大騒ぎに彼は、自分の偉さを馬鹿にされたと思ったのです。そのため彼は見せしめとして、イルカを一体狩ってやろうと考えました。ですがイルカ達はペテン師でした。そして全てのペテン師の王、コーシに愛されていました」

コーシのお話! コーシのお話は最高のお話、だけど大人達は絶対に聞こうとはしなかった。

「ですので、コーシはウーラの狩りを失敗させてやろうと決めました。狩りの前の夜、コーシは海の底にあるウーラの寝床にこっそりとやって来ました。そして彼の大きな槍をカモメの羽根に変えてしまうと、それに魔法をかけて槍と全く同じに見えるようにしました。エメリアはそれを空の世界の高い所から見ていましたが、黙っていました。なぜなら二人の神が喧嘩するのを見て楽しんでいたからです。

「次の朝、ウーラは何も知らずに狩りに出かけました。彼は、自分は偉い神様なのだとものすごい声で呼びかけました。イルカ達はその周りに群れをなして聞きました。ですが彼らはコーシに言われていました、何も怖がらなくていいと。それを見てウーラは更に怒るだけでした。彼は槍を突き刺しました――槍ではなかったのですが、一度、二度――ですがイルカ達は笑うだけでした。それは本当は羽根だったので、イルカのつるつるした脇腹をくすぐるだけでした」

ミーシャ長老はイルカの、さえずるような高い笑い声を驚くほど上手に真似た。子供達はくすくす笑った。

「イルカ達がどうして平気なのかウーラはわかりませんでしたが、馬鹿にされていることはわかりました。彼はイルカをさらに刺し、何度も何度も刺し、傷もついていないのに槍をねじ込もうとしました。とてもおかしくて、イルカ達はきゃあきゃあ笑いました。怒り狂って、ウーラは役立たずの槍を膝に叩きつけました――そして半分にちぎれたただの羽根を二つ握っていることにようやく気が付きました。イルカ達は大声で笑いました、今日になってもまだその声が聞こえるくらいに……」

キオーラは両手と膝を砂に激しくぶつけた。耳は鳴り、視界は揺らいでいた。

次元、渡れた。あは。

あははははは。

キオーラは泳ぐのが好きだった――深く深く、最も冷たく暗い深淵に届くまで、二つの世界の海が一つに混じり合い、遥かに暗く冷たい無感覚の混沌を繋げるまで。だが今回の場合、辿り着けたことそのものが幸運だった。

故郷。ゼンディカー。

彼女は咳き込み、空気を吸い、鰓を開閉させた。震え、消耗し、汚れていた――その身体は異なる世界の海底の泥で覆われていた。

両手の感覚はなく、手ぶらかどうかは定かでなかった。テーロスから持ってきたのは泥だけではないことを彼女は願った。

視界が晴れた。彼女は見下ろした。

そこに、今も両手にしっかりと握られていたのは、神の武器だった。

彼女は長い、大きな笑い声を上げた。

勝った、彼女は思った。神を出し抜いてやった。勝った!

その二叉の槍は大きすぎた。彼女の背丈よりも長く、とはいえ海の神タッサが持っていた時はもっとずっと大きかった。重さはほとんどないように思えた。キオーラが見つめていると、それに印された星原が――テーロスの民が「ニクスの接触」と表現する、神の技の証――薄まり、乾いていった。まるで蒸発するように、この異なる世界の大気が神々の物質を消してしまうかのように。やがてその二叉槍は乾いた珊瑚の手触りと化した。興ざめだった。

キオーラは願った、それが今も神にふさわしい武器であることを。だがそれは例えただの槍だったとしても、かつて奪ってきた中でも最高の宝物だった。今回の旅土産として、トゥーリにあげるのも良いかもしれない。

トゥーリがまだ生きているのなら。誰かが生きているのなら。

エルドラージが皆殺しにしていないなら。

キオーラはよろめきながら立ち上がった。今も眩暈が残っていた。壮大で神秘的な戦いの後、神に窒息死させられる寸前、押しのけるように絶望的で乱雑な次元渡りをしてきた。だがここはゼンディカー。安全ではない、特に今は。

彼女は周囲を見渡した。

《島》 アート:Noah Bradley

彼女はタジームの海岸に立っていた。波が砂浜に打ち寄せていた。太陽は輝いていた。重力の束縛に背き、巨石が空に達していた。

ゼンディカーは生きている!

キオーラは歓喜に叫び、音を立てる波しぶきに駆け、ゼンディカーの海の水でテーロスの泥を洗い流した。二叉槍は一瞬、それが水に触れた時に明るい音で歌った。それだけだった――だが、有望だった。

冷たく澄んだ水が彼女を流れ、包み、タッサとの戦いから残っていた海底の味を鰓から洗い流した。身綺麗になり、解放され、そして故郷にいる。彼女は他の何とも、何処とも違う味の海へ潜った。そして海岸沿いに速度を上げ、旋回し、潜り、そして水面へ向かうと大きな弧を描いて跳んだ。

キオーラは空中でそれを見た。広い砂浜が、おかしかった。その全てが細かい海綿質の、脆い灰色の塵だった。

彼女はその様子を見ようと身体をひねり、角度を誤って水面にぶつかった。もがいて顔を出すと、砂浜がおかしいように見えた。音もおかしいようだった。当たって散る波は囁くような音を立て、砂から離れる――もしそれが砂ならば――それは完璧に、ありえないほどに乾いていた。彼女は潜り、波打ち際でカニを一匹捕まえると、死の砂浜近くの磯に登った。

「ごめんね」 キオーラはそう言って、そのカニを不自然な灰色の砂浜へと投げた。カニは立ち上がり、威嚇の姿勢に身体を伸ばすと、小走りで海へと戻っていった。

その物質が即座に彼女を殺すものではないとわかり、キオーラは砂浜へと踏み出した。砂粒は細かく、砂というよりも塵に近く、足から水気が吸い取られるのを感じた。固い石だったものは今や穴だらけの崩れた粒になっていた。これが、エルドラージがゼンディカーに成したことなのだろうか?

一陣の風が塵の煙を巻き上げた。キオーラの身体はまるで水の中にいるように反応した――瞼を閉じ、肺を閉じ、鰓を開いた。彼女は不快に唾を吐き、水中に戻ってまばたきをした。

彼女は想像した、その小さな砂が海を通って循環し、全てを妨げ、やがて生命の生存が不可能になるのを。

キオーラは二叉槍を掴み、それに意思を集中させた。ゆっくりと、浮遊しながら、感覚が広がっていった。潮と流れ、大陸棚と水中洞窟、藻の花、嫌気帯……彼女はその全てを感じた。まるで自分の手の指のように、周囲に広がっていた。背後の汚れた砂浜はずっしりと重く、彼女の意識に空いた穴だった。

その海岸から、そして外洋の海底からも、彼女は死の場所が更に多く存在するのを感じた。エルドラージの浸食に全ての命を奪われたのだ。海にエルドラージが! 陸地を攻撃しているというだけでも相当悪い状況だというのに。今やそれらは水に入り、彼女の海を泳ぎ、そこから命を奪い、海底を削っている。彼女はそれを、感じた。

だがそこにいるのはエルドラージだけの筈がなかった。感じることはできなかったが、ゼンディカーのマーフォークはそこに今も生きて、今も戦っている。そうに違いない。

キオーラは命なき岸から離れ、海岸沿いに北へと進路を変え、同族が生きる何らかの痕跡を捜しに向かった。

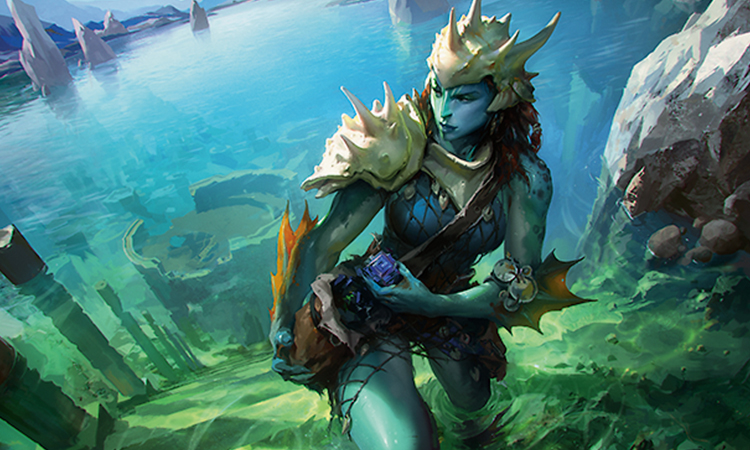

《深海の主、キオーラ》 アート:Jason Chan

幾つかの場所では、ゼンディカーはかつてのままだった。他は、荒廃した不毛の地だった。マーフォークの居住地は海岸地域に放棄されており、海藻に飲み込まれ、もしくは塵に埋もれて崩れゆく命なき廃墟へと落ちぶれていた。キオーラは意気消沈しながらも生存者を捜して最初の幾つかを巡った。だがそこでは小型のエルドラージが廃墟を探り、瓦礫の間を動き、神のみぞ知る何かを探しているだけだった。

神のみぞ知る、ね。彼女は思った。ウーラ、コーシ、エメリア――ゼンディカーのマーフォークの神々、その正体はエルドラージの巨人ウラモグ、コジレック、エムラクールだった。それらは神だったのか? ゼンディカーへと何か考えがあるのだろうか? それともそれらはただの心なき獣で、思考や目的も無しに食らっているだけなのだろうか?

エルドラージが廃墟をつついているのを見た後、彼女は見捨てられた居住地から離れて進んだ。いそうもない生存者を捜して、狭い場所で不意打ちをされるような危険を冒すことはない。

太陽が低くなった頃、キオーラは夜を過ごせそうな洞窟を高い崖に発見した。残り少ない力を振り絞って、彼女はゼンディカーの深淵から大蛸を呼び出した。それは彼女を洞窟まで持ち上げ、そしてエルドラージからの守りについた。

狭い入り口の先は開けており、洞窟は空からの光に照らされていた。その小部屋の石は加工されており、その先の行き止まりに、三神への祭壇があった。

《見捨てられた神々の神殿》 アート:Daniel Ljunggren

彼女は何度も、同族と共にこれと同じような祭壇を訪れてきた。そして顧みられぬ石の神々の足元に供物を置いてきた。嘆願者はエメリアには面晶体の欠片と地上の果物を、ウーラには貝殻と真珠を、そしてコーシには――何も捧げない。

彼女とトゥーリは夜にこっそり忍び入り、コーシに結び目付きの縄を捧げ、その耳に秘密を囁いてきた。二人が到着した時、その祭壇が空であることはなかった。あの頃二人は子供で、禁忌の神へと崇拝を捧げたのはただの冒険心、いけない事をしているという実感を楽しんでいただけだった。その頃にすら彼女は疑問に思っていた、年長者のどれほど多くが子供の頃に同じことをしてきたのだろうかと――そしてどれほど多くが、止めなかったのだろうかと。

コーシを崇める者はいない。誰もがそれを知っていた。大人たちは彼の物語を聞こうとしなかった――いや、彼女が後に学んだことには、その物語は幼稚だからだと。だがそれは冒涜的でもあり、それを耳にするのは恥ずべき事なのだと。ならば何故彼らは子供達にその物語を伝えていたのだろう? 何故、敬虔な物語ではなく、日の当たる物語ではなく、三神が海、大地、空を創造した物語ではなく? 何故、神々が愚かに思える物語を伝えていたのだろう?

そもそも、何故コーシの彫像が作られたのだろう?

震えが彼女の身体に走った。神々の視線は虚ろで、無慈悲だった。それは容易いことだろう、何もかも、とても容易いことだろう、覚醒したあの怪物達は本当に神々であり、崇拝に値する存在だとしてひざまずくのは。容易いのだろう……ただ彼女は物語を覚えていた。コーシがエメリアのローブを盗む物語、ウーラを騙して石を飲み込ませる物語を。覚えていた、あの月光の砂浜に座って震えながら、神々の失敗に笑いながら、身体を揺らして隣で笑う仲間の温かい身体を。それは無情な程に限られた命の、だが生きていた。

その物語は彼女に教えた、神々を怖れないようにと……信頼しないようにと。

後に理解するようになったが、彼女の子供時代は、静かな戦場だった。世界の偉いマーフォーク達は、コーシの崇拝を存在から拭い去ることを、そのペテン師の神を完全に忘れ去らせたがっていた。だがその崇拝者たちは密かに、そして逆に、決してそうさせなかった。彼らがコーシの彫像を作ろうとするのを、捧げものをするのを、子供達に異説の物語を教えるのを……誰がそれを止めることができた? ペテン師は部族の揉め事を夜のうちに消してしまえる、今もこれからも。だがもし誰も彼らを止めようとしないなら、遥かに悪いことができた。そしてどんな部族にも、一人のペテン師がいたのだろう。

他の文化は子供にそのような物語を教えなかった――伝統をあざ笑い、神々を馬鹿にするような。だが他の文化にコーシはいなかった。コーシは警戒し続けていた。彼のペテン師達は、神々ですら誤りを免れないと確かに伝え続けてきた。その物語が無かったなら、エルドラージが覚醒した時にどれほど多くのマーフォークが怪物の側についたのか、もしくは全ての希望を諦めたのか、もしくは単純に狂気に走ったのだろうか? それはずっと予定通りだったのだろうか? それともただ幸運だったというだけなのだろうか?

ゆっくりと、無意識に息を止めて、キオーラは三神の彫像へと歩いていった。彼女は聳え立つそれらを見上げた。そしてウーラの何もない、奇妙な顔面めがけて唾を吐いた。

「おまえはここを支配できない」 彼女は言った。その声は湿った石に響いた。「今も、これからも」

何も起こらなかった。何も変わらなかった。吐いた唾と石と静寂があるだけだった。

キオーラは軽蔑するように鼻を鳴らし、そしてコーシの彫像の下で眠るべく身体を丸くした。

唯一正直な神ね、彼女は思った。あなたは嘘つきだって、ずっと知っていたんだから。

偽りの神の石の視線の下、奪った武器を握りしめながら、キオーラは不安な睡眠をとった。

同族を発見できたのは次の日遅くだった。

まず、水の中に群れるエルドラージと空から襲いかかるエルドラージを目撃した。それらはマーフォークの群れを取り囲み、彼らを岸から追いやっていた。

キオーラは二叉槍を握りしめ、速度を上げた。

《希望を溺れさせるもの》 アート:Tomasz Jedruszek

見たところ百人ほどのマーフォークが、不十分な編隊で泳いでいた。水棲のエルドラージが――顔のない白骨の頭部とのたうつ触手の塊の外見から、ウラモグの血統だろう――彼らと岸の間を占めていた。マーフォークの中には兵士がおり、エルドラージを網と槍で押し留めていたが、怪物達は落伍した者を摘み取っていた。エルドラージの一体がマーフォークを掴んで握り潰した。そして触手を緩めたが、現れたのは屍ではなく恐ろしい塵が立ち昇る雲だった。キオーラは身震いした。

彼女は深淵の巨大生物を呼んだ――召喚する必要はなかった。ゼンディカーが自由意思で仲間を提供する時には必要なかった。彼女は呼びかけ、彼らが応えるのを聞いた。それまでは、二叉槍。出番よ!

キオーラは腕を伸ばし、名もなき渚に立ち、二叉槍をひらめかせた。一体のエルドラージの近くで渦巻が生まれ、それをよろめかせた。難しいわね。彼女は再び試し、大きく二叉槍を振ると、別のエルドラージを深みへ引き込んだ。彼女は声を上げて笑った。うん、良いじゃないの。だが更に大型のエルドラージはそこまで簡単に倒せそうにはなかった。

更に何本もの渦巻が――そして彼女の仲間がやって来た。大蛸が数体と瘤だらけの巨大な海蛇が一匹。彼らは仕事を始め、小型のエルドラージを片付けると大型のものと格闘を始めた。彼女らがエルドラージの注意を引いた隙にマーフォーク達は岸へ向けて泳ぎ、兵士達がその撤退のしんがりを守った。

腕の大半を奪われ、大蛸が一体倒れた。もう一体が最大のエルドラージと格闘し、水中を転がっては大きな飛沫を上げた。吸い付く触手が不自然に筋ばったそれと絡まり合い、肉と憤怒の巨大な塊と化し、沈殿物を巻き上げて戦闘の様子をぼやけさせた。先頭を泳いでいたマーフォークが岸に辿り着いたが、もしその大きなエルドラージが彼女の蛸を倒してしまったなら……

助けが必要だった。キオーラは岸に向かって泳ぎ、二叉槍から力を引き出した。それは喜ぶように輝いた。彼女は蛸の身体が深淵の力に満たされて揺れるのを感じた。そして蛸が巨大なエルドラージから偽りの、乱れた生命力を搾り取ると、彼女は濁った水から泳ぎ出て意気揚々と岸に立った。

《巻き締め付け》 アート:Tyler Jacobson

彼女が戦いを済ませ、傷を負った蛸が滑るように深淵へ帰る頃には、砂浜はマーフォークの避難民で一杯になっていた。百人には満たないだろうが、そのくらいはいた。生き残り達は砂浜に広がり、緊密な集団で縮こまっていた。様々な部族がごた混ぜになっているようで、そして彼らはキオーラの故郷の海の者でありながら、知る顔はなかった。

キオーラは大きな一団から離れた岩の上に物憂げに座し、膝の上に二叉槍を置いていた。誰も彼女に感謝は見せず、だが彼女はそれを不満には思わなかった。彼らは傷の手当てと不明者を数えるのに忙しかった。そして彼らにとって、自分は何者だろうか? 奇妙な武器を持った異邦人だ。

「お姉ちゃん!」 人だかりの中から叫ぶ声が上がった。

彼女は立ち上がった。

生存者の一団を肩で押しのけながら、若い女性が、目を輝かせてやって来た。彼女は巻物の束を背負っていた。

トゥーリ!

《珊瑚兜の案内人》 アート:Viktor Titov

二叉槍を脇にやったところで、年少のマーフォークが彼女を抱きしめてきた、蛸の抱擁にも思えるほどの強さだった。

トゥーリはその腕にまだキオーラを包みながら、背後の生存者達に顔を向けた。

「来てくれた!」 トゥーリは叫んだ。「私のお姉ちゃん! 言った通りでしょ、戻ってくるって!」

キオーラは微笑んだまま、目を丸くした。「私のどんな話を紡いでたの、小魚ちゃん?」

トゥーリは腕を伸ばし、満面の笑みを浮かべた。

「本当の事だけだよ! お姉ちゃんは、誰も聞いたことのないような場所にいるって、そして私に宝物を持って来てくれるんだって。そして、どれほど長く離れていても、絶対戻ってくるって、お姉ちゃんが大海蛇に食べられる所をこの目で見た時もそうだって」

キオーラはそれを思い出して身震いした。何年も前のことだった。トゥーリは今となっては笑うが、それは子供の頃の二人にとって最も恐ろしい瞬間だった。二人はとても遠くまで探検に出ていた、キオーラが言い張ったのだった――大陸棚の端を越えてみようと――その時、一体の海蛇が暗闇から現れ、二人を飲み込もうとした。キオーラはその目の前に飛び出して注意を引き、妹へと叫んだ、全力で泳いで振り返るなと。

《浅瀬の海蛇》 アート:Trevor Claxton

だがトゥーリは見てしまった。そして海蛇の顎が閉じられる寸前、キオーラが最後に見たのは恐怖に歪む妹の顔だった。だがその沸きかえるような恐怖の中で世界が溶け、彼女のプレインズウォーカーの灯が点火した。ゼンディカーと仲間の所へ戻る方法を見つけるまで数か月を要した。トゥーリを守る力が足りなかったという確信に、自分が知る世界の外に別の世界があるという真実は色あせた。ようやく戻れた時、彼女はトゥーリが痩せ細り、目は濁り、憔悴しきっているのを見た。妹が、キオーラの犠牲という罪の意識に死にかけていたのを見た。

その後、姉妹は固い約束を交わした。キオーラは戻ってくることを、トゥーリは待つことを。

「で、みんな信じたの?」

「ええと……」

キオーラは再び妹を抱きしめた。「私は自分のできることをわかってる。あなたを一人にはしない」

トゥーリは二叉槍をじっと見た。

「それは私に?」

キオーラはしばしば他の世界から些細な宝物を持ち帰っていた。だが今回の旅では、その余裕はなかった。

「駄目よ!」 キオーラは言って笑いながらそれを引っ込めた。「これは正々堂々と奪ってきたんだから」

「奪ってきた? 誰から?」

キオーラはにやりと笑った。

「海の神よ。本物の海の神」

トゥーリはキオーラへと舌を出した。

「本当よ!」 キオーラは言って片手を挙げた。「嘘だったらコーシにさらわれるわ」

トゥーリの顔が蒼白になった。近くの数人のマーフォークがじっと見つめた。

「お姉ちゃん」 トゥーリは声を落とした。「もう誰も……そういう事は言わないの。神に誓って」

キオーラは首を傾げた。

「なんで?」 キオーラは尋ねた、声は大きいままで。「神への不敬かもしれないけど、あの怪物じゃないでしょ?」

「お願い」 トゥーリは歯を食いしばって言った。「ここの何人かはコーシを見たの。コジレックを。そいつが離れていく前に。あいつに家族と故郷を奪われて。みんながどう思ってるか察してよ」

「離れていった?」

トゥーリは不満にうめいた――そこじゃない!――だが彼女は確かによく知っていた、姉の止まらない好奇心の前に立ちふさがらない方がいいと。

「何か月も、誰もあいつを見ていない。エムラクールも。ウラモグだけ。もう二体は、あいつらが来た所へ帰ったって言う人達もいる」

キオーラは眉をひそめた。そんなことが可能なの? あいつらが……離れていった?

「自分の目でそれを見られたなら信じるわ。私達の部族は?」

トゥーリは自身の肩を抱き、その姿は突然、とても幼く見えた。

「わからない。私は海門で研究を――」

「研究?」 キオーラは言った。「あなたが?」

「私、勉強は好きなんだから」 誇りを傷つけられたようにトゥーリは言った。

「私だって。だから旅をするんだもの」

そのつもりはなかったがキオーラの言葉には棘があり、トゥーリはひるんだ。

「それで、海門にいたのね」 もっと穏やかに、キオーラは言った。「それからどうなったの?」

「エルドラージが」 トゥーリの目は遠くを見ているようだった。「あいつらが、あの街を蹂躙した。私が逃げられたのは幸運だった……でも全員は無理だった。私はここの皆と一緒に、家に戻ろうとした。海門から離れる途中、遠くにウラモグが見えた」

《絶え間ない飢餓、ウラモグ》 アート:Michael Komarck

「ウラモグが海門に?」

間違った質問。それは間違った質問だと彼女はわかっていた。でも知らなければならなかった。何てことだろう!

「ウラモグが何処にいるのかなんてどうでもいいよ!」 トゥーリは叫んだ。「私は、家に戻ろうとしてるの、お姉ちゃん! 家族の所に。皆がどうなったか、なんで気にしないの?」

今や、近くの者達は顔をそむけ、聞いていないふりをしていた。いい根性してるじゃない。

キオーラはトゥーリの両肩に手を置いた。

「ねえトゥーリ、ここで何が起こったかはわかってる。離れていても、ずっとあなたのことが心配だった――皆のことが、でも特にあなたが。あなたが無事だってわかった時、私がどう思ったかわからないでしょう」

「私だって」 トゥーリは小声で言った。「お姉ちゃんが離れる度に、帰ってくるのか心配だったよ。それに、もしお姉ちゃんに何かがあっても、私には絶対わからない。お姉ちゃんを追いかけてくことは絶対にできないんだから」

「連れて行けるのなら、連れて行ってるわ」

「違うでしょ」 トゥーリの声は突き放すようだった。「そうはしない。お姉ちゃんは私にここにいて欲しいと思ってる、安全に。違う?」

「ゼンディカーの何処にも安全な場所なんてない」 キオーラは言った。「今じゃなくても。だから、私は皆を探すことは考えてないの。だから、私は海門へ向かうの。もし誰もウラモグを止めないなら、何処にいようとみんな死ぬことになる」

《タイタンの存在》 アート:Slawomir Maniak

その声は大きすぎた。皆、振り返った。

「海門へ戻る? そんなの駄目だよ!」

「キオーラさんですか?」 皺枯れた声が、明らかに姉妹間の話に乱入してきた。無骨者。

キオーラはトゥーリから離れ、見知らぬ者へ顔を向けた。彼は年老いて傷跡だらけで、その鱗は黒ずんでおり水から離れて長いことを示していた。彼の語調はセジーリのもので、故郷から遠く離れてやって来たことを示しているように喋った。キオーラの好むような人物ではなかった。

「そうだけど」 彼女は言った、喜ばしく聞こえるように願って。

「イェナイと申します」 その老マーフォークが言った。「助けて頂いて感謝致します」

《海門の伝承師》 アート:Dave Kendall

「気にしないで。私達は今皆同じ側なんだから。そうでしょう、セジーリのお方?」

イェナイは腹を立てたように見えたが、キオーラにはそれが何故かはわからなかった。マーフォークの民族的な区分には競争心こそあれ敵対心はない。それが変化したのだろうか?

「勿論です」 彼は言った。「そして同じ方角へ向かうことを願います」

「どうかしら。私は海門へ向かうつもり」

数分前には違ったが、それは今や本当の事だった。そこにウラモグがいるのなら、キオーラは何処か別の場所に隠れて時間を無駄にはできなかった。

「私達は海門から来た所です。戻るつもりはありません」

「それは残念ね。私、妹と海獣を連れて行くつもりなんだけど」

「お姉ちゃん、馬鹿なこと言わないで!」 トゥーリが言った。「巨人だよ。神なんだよ。それに歯向かうなんてできっこない。コジレックとエムラクールはいなくなった。もしかしたら――もしかしたらウラモグもいなくなるかもしれない。全員、私達を置いてどこかへ行くかもしれない。あの通り道に身を投げ出したって何にもならないよ」

「海門に隠れ場所はありません」 イェナイが言った。

彼は岩に上り、大声を上げた。

「我々の計画は変わりません。海岸を下り、最悪の群れから離れます。ウラモグから離れます。旅は長く困難なものとなるでしょうが、我々は行くべき場所をわかっています」

彼は首を広大な海へと向けた。何て馬鹿な。

《島》 アート:Vincent Proce

「海を渡り、ムラーサへ。ここよりは良いと聞いています。ここより悪いということはありますまい」

集まった群衆は頷いた。そのうちの一人は、キオーラが憤慨したことに、トゥーリだった。

「素晴らしい演説ね」 キオーラは言った。「いい声だこと。ほんと、語り部の声ね」

イェナイは彼女を睨み付けた。

「コーシの物語をご存じ?」 キオーラが尋ねた。

イェナイは目を見開いた。

「どういうつもりで――」

「知ってるわよね。コーシの物語。ウーラと蛤とか、エメリアがクラゲを月と勘違いしたとか」

「罰当たりの茶番だ」 イェナイは吐き捨てた。「トゥーリ、お前の姉はペテン師だとは言っていなかったな。間違った希望で我々を救ったというわけか」

「お姉ちゃんはペテン師じゃない」 トゥーリは言った、だが彼女の表情は確信とは程遠かった。

キオーラはコーシの献身的な信者ではなかった。本当の意味では違った。ただ神々を馬鹿にすることを止めずに育った、悪戯好きな魂だった。

「いいわ。もしコーシの物語を何も知らないなら、やりたいようにやれば」

トゥーリが姉の腕を掴んだ。

「お姉ちゃん、やめて」

キオーラは肩をすくめて妹の掌握から離れ、二叉槍の先を砂の上に引きずったまま波打ち際へと歩いていった。その流れが縞のように分かれた。彼女は流れの一本を意識し、その動きを感じた。

「私は知ってるわ、コーシの物語を」 彼女は言った。「そろそろ、コーシが定命の者に教えてもいい頃よ。ウーラの槍を盗む方法を」

彼女は二叉槍と海を背後に引きずりながら、砂浜を戻った。

「定命は槍を奪い、逃げました。そしてウーラがその武器を捜しにやって来た時……」

群集は黙っていた、注意深く――とはいえ彼らが熱中しているのか憤慨しているのかは、キオーラにはわからなかった。

「……その定命はウーラの目へと唾を吐きました」

大波が彼女へと砕け、砂浜を叩いた。だが集まったマーフォークの周囲でそれは分かれ、彼らの踵をくすぐるだけだった。そして波は音を立てて彼らを通過し、砂浜を登り、岩に当たって咆哮した。彼女はイェナイも波から守った、とはいえ彼を溺れさせてその脆い威厳を持ち去りたいという誘惑はとても大きかった。

「私はエルドラージが世界を食らっている間にどこかの穴で待つことも、海を渡って命を危険にさらすつもりもないの」 彼女は言った、引き波の上から。「私は海門へ向かう。立ち続けて、戦う」

彼女は二叉槍を掲げた。沈黙があった。

「いい?」

周囲で、何十人ものマーフォークが目を見開きながらも、首を横に振った。

「いけない」 イェナイが言った。「あなたは心ここにあらずだ」

キオーラはトゥーリへと向き直った。

「お姉ちゃん、やめて」 トゥーリが言った。「私はあそこへは戻れない。無理だよ。お願い、やめて」

「私は行かないといけないの。わかるわよね、私は決めたらそうするって」

トゥーリの唇が震えた。

「お姉ちゃんは戻ってきたばかりで、再会できたばっかりで、だから私は……」

キオーラは妹を長く、温かい抱擁で包んだ。

「きっと戻ってくる」 キオーラはトゥーリの耳元に言った。「約束する」

それは擦り減った、古い言葉。

「私、待ってる」 トゥーリは応えた。

キオーラは一歩離れ、そして波打ち際へ向かい、一体の海蛇を召喚し始めた。ウラモグが大地を打って彼女の資産のほとんどを沈黙させるよりも早く海門へ着くためには、急がねばならないだろう。

そして数人のマーフォークが、黙って彼女の隣にやって来て立った。

イェナイは気落ちしたように、彼らが行くのを見守った。彼は知ったに違いない、彼女はただ、彼の小さな軍勢の中にいたコーシの信者のほとんどを――もしかしたら全員を――連れ出したのだと。彼らがいなくなり、揉め事は減るかもしれない。もしかしたら。だがペテン師だけが解決できる問題もあるかもしれない。そして彼は――そしてトゥーリは――彼らなしにやって行かねばならないだろう。

「私の妹を」 キオーラは小声で言った。「あの子はイェナイと一緒に行く。誰か、あの子を見ていて欲しいの。お願い」

背の高い女性が頷き、下がった。彼女は祝福を手にできるだろう、とはいえコーシは何も与えない。

キオーラが砂浜を振り返ると、トゥーリ、イェナイ、トゥーリの名もなき保護者、そして他の者達も立って見送っていた。その感情は悲嘆、怒り、単純な疲労と多岐に渡っていた。

「幸運を」 キオーラは言った。幸運、コーシが統べるもの。それは心からの願いだったとはいえ、刺すような痛みがあるのは否定できなかった。

そして一体の海蛇が砂浜へうねって姿を現し、彼女とペテン師達の小集団はその背に上った。砂浜と波と、トゥーリとイェナイと他の者達の見上げる顔が離れると、海蛇の力強い一打ちが彼らを運び去る前に、キオーラは素早く手を振って一礼した。

彼女は同行者達の名前を覚え、そして辛い話を聞いた。ゼンディカーの生命にとって状況がいかに悪化したのかを。彼女はバーラ・ゲドとセジーリが失われたと知り、故郷を失ったイェナイを思い出し、ほんの僅かに気の毒に思った。

そして彼女はいかにしてその二叉槍を手に入れたかを語った。そしてそれが、一語一語全てが真実だと誓った。

海門が招いている。ウラモグが待っている。海蛇は泳ぐ。

そして海にはペテン師たちの笑い声が響き渡った。