声なき叫び

前回の物語:ギデオン・ジュラ――「隠れ家での殺戮」

背中を掴んでいた疑いと怖れをついに振り払い、ニッサは大地の力、ゼンディカーの魂と完全な絆を成した。その繋がりによって彼女は、聳え立つ大樹の如きエレメンタル、アシャヤと一つになったかのように動き、小型のエレメンタルの群れを統率し、自身の身体の延長のように森の様々な要素――木々、蔓、大地、そして群葉――を振るい、エルドラージと戦えるようになった。彼女はエルドラージに殺し尽くされた土地の木々の種の包みを持ち歩いている。そしてそれらを再び安全にゼンディカーに植えるまで、止まることはない。

ニッサはただ一つの目的とともに戦っている:その大群を生み出すエルドラージの巨人達を探し出して滅ぼす。故郷であり世界であり友、ゼンディカーを救うために。

ニッサはこの世界で、こうして生きてきた――この頑固で、魅惑的で、美しい世界に――それでいてこんなにも長い間、これほど多くを見逃してきたというのだろうか?

毎日、何らかの新しい発見があった。彼女が驚き、喜ぶものをゼンディカーは伝えた。大地には何百もの壮大な秘密があり、大地は彼女とそれらを共有していた。

彼女は推測したことすらなかった、巨大カマキリが新鮮な蟲の香りを模した匂いを分泌するのは、小型の歌鳥を引き付けるためだと――だがそれはカマキリの獲物としてではなく、その鳥たちの旋律を楽しむために。その歌はカマキリを穏やかな眠りに誘えるという稀なものだった。

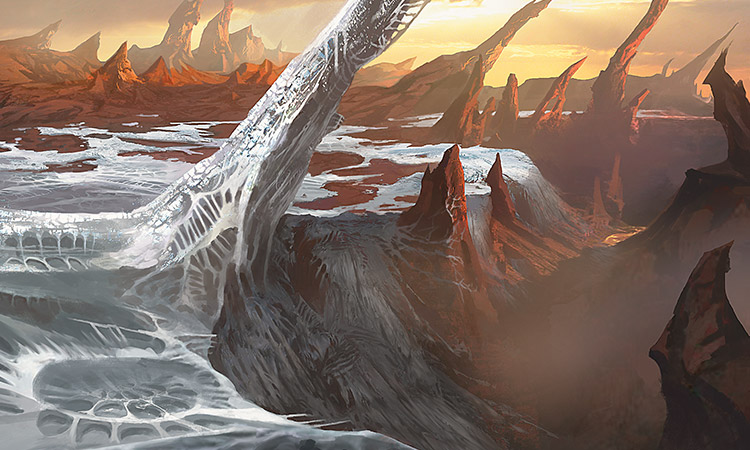

アート:Lake Hurwitz

彼女は知らなかった、巨森の中心に密集して聳える二本木の間を飾る蔦は、蔦というよりも腕に近いと――それは腕と、繋がれた手なのだと。蔓はそれぞれ二本の木々の幹から伸びている。それは片方に属しているのではなく、二本木を繋ぎ結びつけるものとして平等に共有されている。蔓は中心の木とそれが選んだ相手を繋げ、それによって二つは記憶を、感情を、夢を共有している。

その木々は永遠に繋がっていた。生涯の伴侶となっていた。

そしてナーリッド。愚鈍で残忍な、隠れ潜むナーリッド。彼らにはゼンディカーのほぼ全てに隠し通している一つの儀式が存在する。月のない晴れた闇夜、ナーリッド達は最も高い木々によじ登り、梢上にその頭を出し、星に向かって笑う。息交じりの小さないななきを耳にした者がいたとしても、梢の枝や葉が風に鳴っているようにしか聞こえない。それは彼らだけが理解する内輪の冗談。

アート:Kev Walker

同じほどに印象的だったのは巨森の木々の最も低い梢に住まう人間の部族だった――彼らは中心となる宿営地に集まるのではなく、森じゅうに広がっている。樹上家屋からなる小村を五、六人が共有し、そういった小村が十ほども存在する。その部族は喋りナマケモノの言語を密接に学んだ彼らの祖先のお蔭で、互いの動きと必要を十分に知ることができている。その人々は最も近くにいる喋りナマケモノに語ることで、それぞれに伝言を送る。ほんの数分で、そのナマケモノは隣人へと噂を伝え、それは木々に住まうもの達の情報網と広がっていく。その小さな噂好きのお蔭で、すぐに部族の人間は皆その小村の消息を知ることができる。

今日、その伝言は悲痛の呼びかけだった。

最初の曙光にニッサが身動きをすると、アシャヤはそれを彼女へと伝えた。

遥か木の小村が危機にある。エルドラージが二体。助けを送れ。

行かなければ。

そう、当然、行かなければ。

いついかなる時、この世界にあらざる存在が脅かしているのがゼンディカー最小の生物だとしても、森の獣一体だとしても、海の魚一匹だとしても、平原の花一輪だとしても、世界はその脅威へと立ち上がる。ニッサとアシャヤは世界そのものだった。二人が共に立つ限り、ゼンディカーに属するものは何一つ、孤立無援ではない。

二人はナマケモノの噂を追い、その源へと共に駆け続けた。森は二人へと道をあけた。エルドラージそのものの存在を、その異形どもがもたらす破壊と苦痛を感じるまで長くはかからなかった。だが噂は誤りだった。二体ではなく、三体のエルドラージがいた。ニッサとアシャヤははっきりと三体を感じることができた。

「もっと急がないと」 ニッサは言った。

アシャヤはわずかに速度を緩め、ニッサへと太い枝のような片手を差し出し、エルフの目の前の地面に広げた。ニッサはアシャヤの親指を掴み、エレメンタルの掌に登った。アシャヤが彼女をその頭上、鞍に似た枝の裂け目に持ち上げると、ゼンディカーの力が勢いよく流れこんでニッサは身震いをした。

アート:Raymond Swanland

ニッサはそのエレメンタルの二本の太い角の間に足を踏み入れた。アシャヤが森を移動しながら、ニッサはその場所から木々の梢の多くを見下ろすことができた。アシャヤの広い歩幅はニッサが一人で走る倍の速度で動けた。二人はナマケモノの次の囁きが消える前に低い丘を越え――そしてエルドラージの姿を見た。

ニッサが感じた通りに三体がいた。それぞれが移動しながら背後に荒廃の痕跡を残していた。その跡は小川のように巨森を貫いて走っていた。

異形のうち二体は互いに寄り添うように移動しており、それらの破壊の道は平行して走っていた。それらは長身で、同じ身体構造を共有していた。骨の顔板、長い脚のような触手、そして後頭部からも生えた触手。それらは樹上家屋の小村を目指しており、十人ほどの人間がその場所を防衛しようと集まっていた。

もう一体のエルドラージはもっと小型だった。それは単独で動いており、歩くというよりも桃色の蟲に似た触手で滑っていた。そしてもう二体とは違う進路をとった。このエルドラージは中心の二本木が聳える古の茂みをまっすぐに目指していた。

アシャヤははっと立ち止まった。どちらに行くべきなのだろう?

ニッサは硬直した。胃袋が締め付けられた。

標的はその小村一つだけと思われていた。だが二つだった。二つの家族が脅かされている。二つの共同体が絶望的に助けを求めている。

どちらに行くべきなのだろうか? アシャヤにはわからなかった。

小村とその茂みの両方へ間に合うように向かうことは保証できなかった。その二つはあまりに遠く離れており、エルドラージはその標的に迫りつつあった。

一つ息をつく間、ニッサもアシャヤも動けなかった。

「できる限りの手助けをしないと」 ニッサはようやく言った。彼女は小村と双子のエルドラージを指さした。「あちらへ行きましょう」

アシャヤは同意した。まず二体。二体、何故なら二体は一体よりも多くの破壊をもたらすから。

「その次にあの一体を」 ニッサは三体目の、蟲に似たエルドラージを指さした。

自分達は中心の二本木に間に合うよう辿り着く。できるだろうか?

ニッサは疑念を脇に押しやった。自分達は呼ばれたのだ。

アシャヤは小村へと向かって丘を駆け下りた。まもなく二人は樹上家屋が集まる場所へと到着した。

双子のエルドラージは頭上にそびえ、人間達は木々の中で武器を振り回しながら抵抗していた――剣と槍、弓と短剣――そのような巨大な敵には敵うはずもない武器を。だがニッサはエルドラージに対峙できる。傍のゼンディカーとともに、対峙できる。

アート:Jack Wang

二体のエルドラージのうち近い方がその二又に分かれた腕を伸ばし、人間達が集まった枝をめがけて振るった。

絶叫とともに突きが放たれた。だがもちろんその一撃をそらすには至らず、エルドラージの腕は人間の一人を枝から叩き落とした。

アシャヤは反応した。彼女は落下する人間へと手を伸ばし、その人間を空中で救出して固い地面に置いた。

その男性は絶句しながら、聳え立つエレメンタルを見上げた。

「下がってて!」 ニッサは彼へと声を上げ、アシャヤの頭の鞍から飛び降りた。「あっちに」 彼女は一時的な隠れ場所になりそうな巨岩を指さした。「行って!」

一瞬躊躇したが、その男性は身を屈めて走り出した。

ニッサはアシャヤを見た。「他の皆も逃がさないと」

アシャヤはその巨大な手を木々の枝の中へと入れ、梢から女性を二人と男性を一人すくい上げて振り返った。そして混乱して怯える人間達を岩の背後、先程の男性の隣に下ろした。

ニッサはもっと速い方法を知っていた。彼女は手と心を伸ばした、アシャヤが彼女へと教えた仕草を。世界の力へと自分自身を開くための。

瞬きをすると、世界に明かりがともった。輝く緑色の力線が小村を行き交い、樹上家屋や人々、木々そのものの中を走った。それは力の連結網であり、ニッサはその結節だった。

「掴まってて!」 彼女は木々の中に残る人間達へと声を上げた。

今や彼ら全員が、巨大なエレメンタルを見つめていた、自分達を木々から摘み上げた巨大なエレメンタルを見つめていた。その怯えた様子が、彼らはどちらに武器を向けて良いかわからないと告げていた。彼らにとっては、あらゆる方向から危険が迫っているようだった。

「大丈夫」 ニッサは呼びかけた。「助けに来たの。下ろしてあげるから!」

彼女が腕を突き出すと、最も太い木の幹を力線が貫いた。エルドラージの異形が両方、その総勢八本の腕で迫ると、ニッサはその木を引いて彼女の方向へと曲がるように念じた。その木は応じた。

それはまるでお辞儀をするかのように下方に曲がった。葉や枝にしがみついた人々は梢から横にぶら下がり――そしてエルドラージの貪欲な指は空だけを切った。

「来て! あっちよ!」 ニッサは人々に手を振って岩を示した。「そこは安全だから」

僅かに躊躇した後、彼らは木から手を放して地面に飛び降り、足の限りの速度で駆けた。エルドラージは今や軋み音を立てながら、曲がった木の間に四肢を振り回していた。

「そこにいて」 ニッサはその一団へと命じるに言った。「あいつらを止めるから」

「ありがとうございます」他の者達が走り去る中、女性の一人がニッサの手をとって言った。「大地の天使達の名において、感謝致します」

「急いで!」 ニッサはその女性へと走るように合図した。彼女が岩の背後で他の皆に合流すると、ニッサはその周囲の土を通って流れる力線を意識した。

アート:Wesley Burt

彼女は地面そのものを引き上げ、低い壁になるまで持ち上げると、岩を錨として人々を囲んで守る障壁を形成した。

彼らは大丈夫だろう、傷つくことはないだろう。だが中心の二本木は……。ニッサの心が浮遊した。

時間が過ぎていった。

アシャヤが彼女を引き戻した。

ここ。苦しみはここに。必要とされているのはここ。

「そうね、あなたの言う通り」

安全に逃れた人々を残し、ニッサとアシャヤは双子へと向き直った。ここ巨森で奴等が振るう破壊の統治を終わらせる時だった。

曲がった木が残した空白を通り、前にいた双子の片割れが二人へと迫った。

「ここにはお前たちのためのものなんて無いわ」 ニッサは言った。「出て行け」 彼女は木を押えつけていた力を放し――自身の重さをその後ろに込めて――それを跳ね返した。その莫大な力がエルドラージに叩きつけられて怪物の顔面、その骨板に直撃した。

分厚く白い骨の塊が降り注いだ。

そのエルドラージはよろめき後ずさった。

「とどめを」 ニッサはアシャヤへと言った。

エレメンタルは木々をかき分け、エルドラージの顔にむき出しになった血糊へと枝のような指を突き立てた。

そのエルドラージは身悶えてのたくったが、それも少しの間だった。アシャヤはその顔から首まで深く手を入れ、内部組織の巨大な塊を引き抜いた。肢が力を失い、その怪物はぐらついて森の地面に衝撃とともに倒れた。

岩の背後から歓声が上がった。

「一体片付けた。もう二体」 ニッサは言った。

アシャヤが双子の二体目に向き直ったその時、そのエルドラージはエレメンタルの角へと手を伸ばした。それはアシャヤの角をその太い指で締めつけ、彼女を引き倒し、絡まりながら引っ張った。そしてそれは二本の太い真紅の触手を彼女の頭部に巻き付け、捕えた。

ニッサはエレメンタルの恐慌と苦痛を感じた。

アシャヤが危ない。ニッサは本能的に動いた。

彼女は地面の下、最も太く深い根に流れる力線を追い、それらをしっかりと掴んだ。

根の一本一本が彼女の指の延長となった。ニッサがその根を地面から持ち上げると、土の塊や岩や石が降り注いだ。指を伸ばすと、根も伸びた。手を握りしめると根も同じように反応した。今やニッサ自身が触手を持っていた――そして彼女はそれをエルドラージへと叩きつけた。十本の痛烈な根が双子の残った片割れを切り裂いた。

「アシャヤを放しなさい」 手首を僅かにひねり、ニッサは根を一度引っこめると再び突いた。この時彼女は根の棘を自身の爪のように動かして突き立て、それらをエルドラージの筋肉に引っかけて固く掴んだ。そして力を入れ、触手を一本また一本とアシャヤから放していった。

解放され、エレメンタルはエルドラージから弾けるように離れるとまっすぐ立ち上がった。地震のように地面が震えた。アシャヤは時間を無駄にせず、エルドラージを向き直るとその腹部の露出した部分を何度も何度も殴りつけた。

ニッサは根の指を今一度叩きつけ、アシャヤの攻撃に自身のそれを加えた。彼女は根をエルドラージの触手それぞれに巻きつけ、別々に拘束し、怪物の身体の下部から触手を引きちぎって足がかりを失わせた。

アシャヤとの戦いと平衡の維持を同時にはできず、そのエルドラージは揺れた。ニッサはそれをただ打ちのめすだけでは足らず、更に強く引いた。効率良くエルドラージを倒す以外の余裕はなかった。彼女はエルドラージから触手をぐいと引き抜いた。それは空気を漏らし、鋭い悲鳴を上げ、こと切れて地面に突っ込むように倒れた――人々が怯えながら身を隠していた岩と土壁へと。

ニッサは急ぎ振り返り、指から根を落として大地そのものへと届かせた。彼女は土の中の力線へと呼びかけ、地面を、岩を、植生を一つの大波と化して動かし、人々を後方へと運んだ。それと同時にエルドラージが倒れこんだ。

彼らは宙に持ち上げられて悲鳴を上げたが、助かった。ニッサは彼らを救ったのだ。

「これで二体。あと一体」 ニッサはアシャヤへと言った。

巨森の人々がその感謝を全身で表現しながらニッサへと群がった。彼らはニッサの肩を掴み、抱きしめ、彼女の外套に泣き崩れた。

ニッサは皆の温かさに囲まれたが、感じるのは中心の木々の苦痛だけだった。三体目のエルドラージがその茂みに到着したのだ。

「行かないといけないの」 ニッサは言った。

「そんな。ここにいて下さい!」 ニッサの肘を掴んでいた女性が言った。「ここにいて下さい。勝利を一緒に祝わせて下さい」

「これは勝利なんかじゃない」 人々の手から抜け出し、ニッサはうつむいた。「もう一体のエルドラージがまだいるの」

「何処です?」 若者が槍を振り回しながら周囲を見た。

ニッサは茂みのの方角を指さした。「行かないと」

「ああ、あの一体ですか」 無視して良いとでも言うように背の高い男性が手を振った。「上から見ました。あれが向かう方角には誰もいません。私達は安全です」

「ここにいて下さい」 女性が再び急かした。「感謝をさせて下さい。食べるものを用意します。空腹でしょう」

「みんなは安全だけど、中心の木はそうじゃないの」 ニッサは言った。彼女はアシャヤを見て頷いた。そして二人は会話を中断して出発した。時間はなかった。自分達は既に時間を取られすぎていた……

ゼンディカーもニッサの懸念を共有していた。彼女が森を急ぐと木々は道をあけ、根は脇に避け、そして岩は滑らかになって道を作った。枝は彼女に手がかりを提供して前進を助けた。森の助力で、ニッサはアシャヤと同じほどに速く移動した。

近づくごとに、喪失と破壊の感覚が強まった。

遅すぎた。

ニッサはその光景に息をのんだ。

その茂みはもはや茂みではなかった。荒廃した不毛の地だった。古の、中心の二本木が聳えていた木立に残されていたのはその一組だけだった。それらは白亜の空地の中央に、互いの繋がりを維持しながら立っていた。他の全ては塵と化していた。

そして今、三体目のエルドラージが残された中心の木、その片割れに登って触手を木の幹に巻き付け、生命力を吸い出そうとしていた。

アート:Izzy

「駄目!」 ニッサは叫んだ。

彼女とアシャヤは共に突進した。だがそのエルドラージは素早かった。それは掌握を強め、食らった。

荒廃が木に素早く広がり、その幹を下り、枝を上りそして蔓へと広がった。

憤怒にとどろき、アシャヤはその梢から怪物を叩き落した。それは地面に転がった。

息つく間もなく、ニッサはかつて茂みだったものの両側、荒廃の先の大地へと呼びかけた。それを二つの大津波のように持ち上げ、エルドラージの上へと崩落させた。

怪物はその一撃で死ぬと同時に葬り去られた。

アシャヤはニッサを見た。三体。自分達は三体全てを滅ぼした。

「でも遅すぎた」 ニッサは中心の二本木へと凝視を移した。

それらの間に垂れ下がっていた蔓はちぎれた。荒廃した部分は崩れて消えた。木々を繋いでいたものの残骸は残された一本の木から力なくぶら下がり、微風に吹かれていた――その木にとっては馴染みないであろう微風に。それは茂みの中に守られて生きてきたのだから。

これほどの短い時間に、この木に多くの変化が起こった。ニッサにそれをどう説明できよう?

その木の伴侶は失われた……永遠に失われた。だが生き残った木はそれを知らず、その繋がりを保ち続け、その手を伸ばしつづけ、その心とともに、魂とともに――そして空虚だけに出会う、変わることのない空虚に。

どう理解させることができよう? 自分の意思で離れたのではないとどうやって告げられるだろうか? 中心の木は決してもう一本から離れることはない――ずっと?

ニッサはエルドラージの死骸の破片を乗り越え、最後の木に近づいた。彼女はその掌を幹に押し当てた。「ごめんなさい」 彼女は言った。「ごめんなさい、間に合わなかった」 喉が詰まり、目の端が燃えるように熱を帯びた。

アシャヤはニッサに加わり、その巨大な掌を木の幹に当てた。ニッサはアシャヤがゼンディカーに代わって木へと送った伝言を感じた。ゼンディカーは約束する、中心の二本木の片割れは決して忘れ去られることはない。ゼンディカーは抵抗し続ける。ゼンディカーは止まることはない。エルドラージ達がいなくなるまで、この類の苦痛が永遠に終わるまで。

ゼンディカーは今もその日が来ることを願っている。

アシャヤは今も願っている。

ニッサも同じ願いを友から引き寄せた。

自分達は突き進む。いつまでも突き進む――あの巨人を見つけ、滅ぼし、勝利するまで。

ニッサとアシャヤは巨森を数日間進んだ。エルドラージは現れ続け、森には落とし子の群れが更に数を増していた。ニッサは信じた、自分達は正しい道を進んでいると、巨人へと向かっていると。

その追跡は二人を森の南端へと導いた。今や、茂みの向こうに海が再び見えていた。

もしかしたら、巨人達がひそむのはタジームではないと潮風の匂いは伝えているのかもしれない。それならそれでいい。船でグール・ドラズ、ムラーサ、もしくはアクームまでも旅をしよう――バーラ・ゲドの荒廃した大地へ戻ることもニッサは厭わなかった、もしエルドラージの巨人たちがいるのなら。

だが今は、今だけは、彼女は喉を潤すために少しだけ立ち止まった。二人は滝へと続く、細く曲がりくねった小川にやって来た。ニッサは木々のすぐ向こうで賑やかに落ちる水音からそれがわかった。

ニッサはアシャヤの頭部の台から降り、束の間だけ日影に入れることを喜んだ。彼女は流れの側に膝をつき、水を飲もうと両手ですくい上げた。

清水を飲む間にニッサは上体をそらし、この無傷の木立の美しさを満喫した。彼女が座る場所から、エルドラージの荒廃は見えなかった。それはゼンディカーの、完璧な小穴だった。

アシャヤもその平穏の中に加わった。

この、ゼンディカーの小穴は幸運だった。ここはまだ損なわれていなかった。そしてニッサは約束した、この場所が傷つけられる事がないように、力を惜しまないと。

アート:Andreas Rocha

満たされたのを感じ、ニッサは友を見上げた。「海を歩ける?」

アシャヤは身体を曲げ、手を低く下げ、ニッサはその太い枝に似た親指をしっかりと掴んで――

――そして彼女の息が喉元で止まった――息ができなかった。

鋭い痛みが彼女の胸を貫き、その場に凍りつかせた。

エルドラージ。エルドラージに違いない……彼女は胸を突き刺されていた。

何処から来たのだろう?

彼女は足元を見た、触手か骨の突起が胸に刺さったのだと推測して――だがそこには何もなかった。

木立をじっと探した――何もなかった。エルドラージも、荒廃も。

足の下で、アシャヤの手が震えはじめた。エレメンタルも苦痛を受けていた。耐え難い苦痛を。

一瞬、更に暴力的な苦痛の波がニッサを叩いた。この時は、身体の内部から胃袋がむしり取られたかのように感じた。

アシャヤは揺れ、のたうち、ニッサは喘ぎ苦しみながらその手から転がり落ちた。

ニッサは友へと手を伸ばしたが、世界がまるで無限に伸ばされたかのように、ニッサとアシャヤの間には無限の奈落が広がっているようだった。

むしり取られたのはニッサの内ではなかった。それはゼンディカーだった――アシャヤだった――彼女らの繋がりは引き裂かれていた。

アシャヤは旋回してニッサへとよろめいた。彼女の動きは不自然で不確かだった。ニッサはもはやエレメンタルを感じられなかった。アシャヤもまた自分を感じていないのだろうか?

「アシャヤ!」 ニッサのは必死の叫びを上げた。

エレメンタルはニッサの声の方向へと頭部を傾けた。彼女は聞いていた――いや、身体をぐらつかせただけだったのか。アシャヤは倒れかかり、その太い木の幹の身体がニッサへとまっすぐに向かってきた。

ニッサは自身を抱きしめた――それ以外にできることは何もなかった。

だが間一髪、アシャヤはその腕を突き出して小さく壊れそうなエルフから自身を投げ出すように避けた。

ニッサはアシャヤの枝が折れ、地面に砕けるのを見た。「そんな!」

そして三度目の苦痛の波がニッサを真二つに裂いた。

そして全てが暗転した。

何もない永遠。

音もない。

光もない。

命もない。

ニッサの呼吸が戻った時、それは大きな喘ぎとなった。十分な空気を吸えなかった。

周囲の静寂は重く威圧的だった。そして視界はぼやけていた。

アシャヤ。彼女が考えられるのはアシャヤのことだけだった。

ニッサは大地へと意識を伸ばし、エレメンタルを召喚しようとした。

だがそこに掴むものは何もなかった。

アシャヤ。

彼女は更に感覚を深く届かせ、大地の深くまで沈めた。

だがその静寂はそこからやって来ていた。

ニッサの耳が鳴り、世界は揺らいだ。

アシャヤ。

彼女は枝と泥の山から身体を持ち上げた。震える指が壊れた枝の破片に触れた。この木屑はアシャヤの指だったものだろうか? その葉は頭の上に茂っていたものだろうか? 彼女の魂を留めていた根はどこに?

アシャヤ。

その静寂は圧倒的だった。

ニッサはよろめき立ち上がり、だが眩暈で彼女は背中からよろめいた。彼女は強い衝撃とともに地面に倒れた。鋭い岩が彼女の頬を切り、土の塊が彼女の脇腹を突いた。大地は彼女を抱きしめてくれなかった。守ってくれなかった――傷つけにきた。

おかしい。

こんなはずはなかった。

アシャヤ。

棘だらけの枝と細い蔓を掴み、ニッサは身体を引き上げた。

ただ一人で、彼女は森が途切れる端、流れが滝へと落ちる場所まで向かった。

そして友を探すべく、その下の大地を見下ろした。

目の前に広がった眺めは、ニッサが予想していたものではなかった。二人はタジームの端に辿り着いていた筈だった――遠くない所に海が見えた。だが眼下には別の海があった。エルドラージの塊から成る、あまりに分厚く、地面を判別できないほどの海が。

このエルドラージ達が? これがゼンディカーに何かを? アシャヤを攫って行った?

アシャヤ。

ニッサは折れた枝を振り返った。

そこには何もなかった。背後にアシャヤはいなかった。

勇気を振り絞って彼女は進み、眼下に広がるエルドラージの海を目指してよろめきながら岩山を降りていった。彼方に海門の灯台が見えたが、アシャヤは見えなかった。

もしこのエルドラージ達がゼンディカーを、アシャヤを攫って行ったのなら、取り戻してやる。

彼女は幾度も落下した。大地はニッサの存在に反応しなかった。藪は動かず、彼女は引っ掻き傷を受けた。蔓は彼女を支えるのではなく引っかけた。

それはまるで、自身の四肢を失ったかのようだった。魂の一部を失ったかのようだった。

ニッサはエルドラージの群れへとよろめき突入した。それらは彼女の四方八方で軋み、擦る音を上げた。

「アシャヤ!」 怪物どもの間をよろめきながら、ニッサは呼びかけた。「アシャヤ!」

彼女は大地の内部へと再び意識を伸ばそうとしたが、地面に触れられる場所すらなかった。荒廃はあまりに多く、そこかしこで交差し――ゼンディカーは果たして、幾らかだとしても残っているのだろうか?

アート:Jung Park

「危ない!」

その叫びは背後から届いた。だがニッサが振り返るよりも先に何か大きく、鋭く、固いものが彼女の背中を打ち、荒廃した地面へと彼女をまっすぐに吹き飛ばした。

白亜の塵の雲が彼女を包み、起き上がろうとした時、二本の腕が彼女を肩の後ろから地面に押しつけた。「動かないで」

ニッサは可能な限り身をよじり、自分を押えつけているものを見た。それはマーフォーク、貝殻で作られた厚く鋭い鎧をまとっていた。

「何をしていたの?」 そのマーフォークの声色には非難があった。「あの怪物へほとんどまっすぐに向かって行くなんて」 彼女は一体の巨大なエルドラージが地面をこすりながら移動する方向を頷いて示した。「怪我はない?」

そう、ニッサは傷ついていた。痛みはまだあった。腹部に、胸に、あらゆる所に。ゼンディカーがいないあらゆる所に――そしてゼンディカーはもはや、何処にもいなかった。

「ないみたいね」 そのマーフォークはニッサの状態を判断した。「荒廃もない」 彼女はニッサの肩、這い進むエルドラージが通過した場所を掴んだ。

「聞いて。今、私達はわりかし危ない場所にいることはわかってる。でも私とここにいて欲しいの」 そのマーフォークは言った。「それが、ここを生きて脱出する唯一の手段だから。聞いてる?」

「いなくなったの」 ニッサはそのマーフォークへと瞬きをした。「あなたも感じる?」

「何を言ってるのかわからない」 そのマーフォークは言って、立ち上がろうともがいた。その時初めて、彼女は酷い傷を負っているとニッサは気付いた。その片脚に巻かれた止血帯は血に染まっていた。「でも動く時だってのはわかる」 彼女はニッサの腕を引いた。「来て!」

引っぱる力。血。そのマーフォークの緊張した声。近づくエルドラージ。周囲の世界の現実が突然浸透し始めた。

彼女はぞくりとした。まるで、この悪夢の中へと盲目的にさまよい入っていたかのようだった。

アシャヤはここにはいない、それは明白だった。そして自分は今、極めて危険な状況にある。このマーフォークも。凄まじい数のエルドラージがここにいる。

「行くよ」 そのマーフォークはニッサを再び引っぱった。「あれが!」

エルドラージが――多すぎる四肢を持つ太った一体が――彼女らへとまっすぐに這い進んできた。

どうにかしなければならなかった。ニッサは立ち上がった。「こっちから出られるわ」 彼女はやって来た方角を指さした、岩山の方を。

そのマーフォークは頷き、そして半ば跳ね、半ば自身を引きずりながら進んだ。彼女はそこまで辿り着けないだろう、その歩みは遅すぎた。ニッサは更に何かをする必要があった。

「掴まって」 ニッサはそのマーフォークへと肩を貸した。まさにその時だった。最も近くにいたエルドラージが二人へと触手を振り回した。

ニッサは走った。

道すがらこれを目にしなかったのはどういう事だろう? 死体。破壊。荒廃。

そこに海門があった――彼女は以前にその灯台を見たことを思い出した――海門はゼンディカーの文明の中枢だった。交易の中心であり、知識の砦だった。そこには力が、魔術があった。何千もの人々がここに住まい、働き、そして更に数千がその壁の背後に安全を求めて逃げ込んだ。今や海門がこのような事になるなど……海門が陥落するなど……ありえるだろうか?

だからこそアシャヤはいなくなったのだろうか?

荒ぶる触手がニッサの絶望を切り裂いた。

長い身体をした紫色のエルドラージが彼女の前に飛び出した。

アート:Chase Stone

彼女ははっと立ち止まり、肩の上のマーフォークの体重を移動させ、旋回し、脱出口を探した。彼女が見たものは、辺り全てを取り囲む触手と付属肢だった。

マーフォークは身を強張らせてよじった。「多すぎる!」

ニッサはそのマーフォークの貝殻鎧に腕を強く押しつけ、彼女の動きを鎮めた。「わかってる」

ニッサは一つ深呼吸をし、剣を抜いた。

その行動は奇妙に思えた。

それは彼女がとても長い間行ってきた何かではなかった。刃は不安定に、柄は固く不自然に感じた。彼女が振るっていた生きた力線、エレメンタルの軍勢、そして大地そのものとは似ても似つかなかった。だがやらねばならなかった。選択肢はなかった。

全力を刃に込め、ニッサは長い身体をした紫色のエルドラージの柔らかな部分を切り裂いた。その衝撃は彼女の掌を伝わって反響し、腕を上がって胸へと苦痛の衝撃波を伝えた。彼女はそのように肉体で戦う術を忘れてしまっていた。だが止まりはしなかった。彼女はエルドラージの脇腹に作った浅い傷から刃を引き抜き、再び切りつけた。

この時、エルドラージは反撃した。それは前肢の一つで彼女の足をからめ、ニッサは平衡を失った。慣れない剣の重さと背中のマーフォークとに、彼女は足がかりを保てなかった。

二人は重なり合って地面に倒れた。ニッサの剣は彼女の手から飛び出し、荒廃を横切って滑っていった。

そのエルドラージの腕が再び二人に迫った――だがそれが直撃する直前、マーフォークは肩を覆う棘付きの殻をはぎ取って盾のように掲げた。エルドラージの手が強打し、だが直接届きはしなかった。

それはひるんだ。すぐに次の一撃が来るだろう。

「剣を取ってくるまで持ちこたえらえる?」 ニッサはマーフォークへと尋ねた。

彼女は頷いた。

「すぐに戻るから」 ニッサは剣に向かって地面を急ぎ駆けた。姿勢を低く保ち、エルドラージの感覚範囲の外にいることを願いながら。

三度、彼女は剣の下の大地へと触れようと試みた。地面を傾け、それを自分へと滑り落とすようにゼンディカーの手助けを頼んだ。だが返答はなかった。

無限の静寂は続いていた。

ニッサは心からの孤独を感じた。エルドラージのこの群れの只中で、まるで自分には何も残されていないように感じた。

ニッサが武器へと飛びついたその時、エルドラージの背中から太い触手が振り下ろされた。彼女の手は柄を握りしめたが、その触手は彼女の腕をとらえた。まるでその怪物は知っているかのようだった、腕を狙えば彼女を止められるのだと。だが知っている筈はなかった。それらは知らなかった――こんなふうには。

彼女は全力で腕を引いたが、その触手はあまりに重かった。彼女は捕えられていた。

恐慌が内から湧き上がった。次に来るのは? それは自分を食らうのだろうか? 今この時にも自分の腕はエルドラージの荒廃へと屈するのかもしれない――これで終わりだなんて?

上空の何処かから三本の縄が落とされた。その先端にはそれぞれ長く鋭い鉤がついていた。立て続けに素早く、その鉤はニッサを押さえつけたエルドラージの触手に沈んだ。

次の瞬間、触手は彼女から引きはがされ――そしてエルドラージの身体から引きちぎられた。

そのエルドラージが悲鳴を上げると、ニッサは身をよじって逃れた。最初に考えたのは自分の腕だった。息を止めて彼女はそれを見た。荒廃の兆候はなかった。生きられる。だが彼女の肩はひどく負傷し、左手で剣を拾い上げねばならなかった。

「上だ!」 鉤つき縄が更に一本下ろされ、ニッサは視線を上に辿った。高い浮岩の上に幾つもの顔が、じっと見つめているのが見えた。正面にはコーの青白い顔があった。これまで生きてきた中で、一人のコーを見てこれほど嬉しく思ったことはなかった。

「縄をとれ。マーフォークを繋いで」 そのコーが指示をした。

ニッサは慌てた。その動乱の中で彼女のことを忘れていた。そのマーフォークがまだそこに、腹ばいでやって来るのを見て彼女は安堵の溜息をついた。

「上手くいくはず」 そのマーフォークは苦しく息をつきながら言った。「私にそれを繋いで」

ニッサは膝をつき、鉤の湾曲部にそのマーフォークを固定する作業をした。更に彼女はその縄を輪にして自身のベルトに通し、よじ登りながらマーフォークを引き上げられるようにした。

彼女は準備ができたことを示すように縄を引き、そしてマーフォークへと向き直った。「腕を使わないといけないの。私の剣を持ってて」

「喜んで」 マーフォークはその武器を見て興奮したようだった。彼女は片手でニッサの剣を、もう片手で鉤の根本を掴んだ。

左腕を労りつつ、自身とともにマーフォークを引っぱり上げながら、ニッサはよじ登り始めた。その間にもコーとその仲間達が幾つもの手で縄を上へ引いた。それはニッサの上昇の速度を、三倍とは言わないまでも倍にはしてくれた。彼女はそれで十分であることを願った。

触手と付属肢がニッサの周囲に振り回され、彼女はマーフォークが下のエルドラージに対処する音を耳にした。だがニッサはその全てを無視した。彼女は縄だけに、登ることだけに集中した。

ある所で、腕が疲労し掌に汗がにじんだ頃、冷たく乾いて新鮮な風がニッサの髪をかき回した。彼女らは群れの頂上を切り抜けた。日中の光は地面から見たほど暗くはなかった。ニッサは久しぶりにエルドラージの、腐敗の、血の匂いのしない空気を吸った。彼女は深呼吸し、一瞬だけ休むことを自身に許した。

「もう少しだ」 縄をもう一間隔引きながら、コーが呼びかけた。「合流できるぞ」

ニッサは彼へと微笑みかけた。そして彼女は下のマーフォークを一瞥した。「大丈夫そう」

そのマーフォークは笑みを返し、ニッサの剣を掴んだ手を緩め、力を抜いた。ここまでやって来るエルドラージはいない。「大丈夫そうね」

彼女らは眼下のエルドラージの密林から離れようとしていた。その骨ばった甲殻の梢、触手の蔓、そして二又の枝。ニッサには地面が全く見えなかった、先程自分達が立っていた場所すら。彼女らは頭上の岩のゼンディカー人達に命を預けているのだ。

「あれを!」 マーフォークが悲鳴を上げた。

縄が揺れ、ニッサはマーフォークのおびえた表情を上に追った。リバイアサン程も巨大な一体のエルドラージが、別の浮岩の端から現れた。それはコーと仲間達が立っていた岩を震わせて着地した。三人のゼンディカー人がその悶える巨大な異形に潰された――そして一人がよろめいて岩の縁から足を踏み外し、ニッサとマーフォークの脇をまっすぐに落ちていった。その落下を止められるものは何もなかった。

アート:Clint Cearley

残ったゼンディカー人は武器をとり、その分厚い青色の付属肢へと切りつけた。ニッサは震える岩の下で激しく揺れる縄にしがみついた。

「大きすぎる!」 マーフォークが下で叫んだ。

その通りだった。「剣を頂戴」 ニッサは下に手を伸ばした。

「どうするつもりなの?」

「剣を!」

マーフォークはニッサに剣を手渡した。ニッサはそれを鞘に収め、自分の鉤を外すと肩の痛みを無視してよじ登り始めた。

「気をつけて!」 マーフォークが呼びかけた。

慎重に進む時間は終わっていた。

ニッサは登りながら視線を上に保つよう努めた。頭上の岩で起こっていることの手がかりは音だけだった。軋む音、削る音、切り裂く音。それはコーと仲間がエルドラージに切りかかっている音なのだろうか、それとも逆なのだろうか?

頂上へと辿り着いた時、彼女は触手と付属肢の混乱した有様を目にした。浮岩の鋭く尖った縁を乗り越え、剣を抜き、そして目の前の分厚く青い肉を切り裂き始めた。何度も何度も。

エルドラージの体液が顔に飛び、視界をぼやけさせた。次に振るった剣は見当外れに空だけを切った。ニッサは気を取り直して再び振るった――目に入った濃い粘液の向こう、触手があると思う場所を。その一振りもまた空振りだった。彼女は袖で顔をぬぐい、その時、白く輝く四本の鞭が宙を切り、エルドラージの脇腹を攻撃するのを見た。その鞭はエルドラージの太い付属肢四本に巻きついた。不自然な悲鳴とともに、その異形は震えた――そしてよろめき後ずさると岩から落ちていった。

下に囚われていた三人のゼンディカー人のうち二人がよろめき立ち上がり、荒く息をついた。三人目、エルフは動かず横たわったままで、彼の皮膚には焼け付くような白亜の網目構造があった。

「手を貸してくれ!」

ニッサはその声に振り向き、剣を振り回した。

岩の端に男が屈んでいた。逞しい人間の男性。ジュウォーレルの樹皮色の肌、その輝く鎧はニッサが見たこともない模様と形状だった。彼女はすぐさま気付いた、この者はゼンディカーの者ではないと。プレインズウォーカーなのだと。

両手それぞれに縄を持ち、そのプレインズウォーカーはマーフォークともう四人のゼンディカー人を引き上げようとしていた。彼は声を上げはしたが、ニッサやその隣で言葉を失っている者達の助けを必要としているようには見えなかった。ともかくニッサは駆けた。彼女はコーの仲間達を留めていた縄の持ち手を掴み、そして引いた。

彼は何故ここに? 他のプレインズウォーカーは皆、立ち去って久しいと彼女は考えていた。特にゼンディカー出身でもない者は。

「ジョリー・エン!」 マーフォークが岩の縁から身体を引き上げるのを見て、そのプレインズウォーカーは叫んだ。「ジョリー・エン、君だな! 生きているんだな!」

「ギデオン」 そのマーフォークも驚いてプレインズウォーカーを見た。「死んでしまったのかと。エルドラージと一緒に岩棚を落ちた時に――」

「見た目程状況は悪くなかった」 そのプレインズウォーカー、ギデオンは笑った。その笑みは何処かひねくれているとニッサは気付いた。「君こそ、死んでしまったのかと」

「何とか切り抜けられて」 ジョリーは言った。

「それと、良い知らせがある」 ギデオンは言った。「彼を連れてきた。力になってくれる男を。ジェイスという名だ。謎解きの名人で――結論から言うと、面晶体について既に幾らかを知っている」

「その人はどこに?」 ジョリーは周囲を一瞥した。

「野営地に」 そのプレインズウォーカーは肩越しに振り返って頷いた。そして彼は岩の上のゼンディカー人全員を見渡した。その視線はニッサも他の者も同じように素早く過ぎていった。「大丈夫です。私はあなた方をここから脱出させるために来ました。これで全員ですか?」

コーが厳粛に頷いた。「私達が最後の一団です。見捨てられたのかと思っていました」

「決して」 ギデオンは再び微笑んだ。「南に野営地があります――もしくはすぐに野営地になる所が。今の所、安全でそう遠くはありません。並んでついて来て下さい」

共に喜び、そして指示を与える。彼のその素早い行動には驚くばかりだった。だが誰一人として彼の威信に疑問を抱いた様子はなかった――もしくは彼の馴染みない語調や見慣れない鎧に。この男性が安全への道を知っているというなら、ゼンディカー人は彼について行くのだろう。

彼はその幅広の肩にジョリーを乗せた。他の者達は自力で歩けた。四本刃の武器を一振りし、彼はエルドラージが飛び移ってきた近くの浮岩から太い蔓を引っかけた。彼はそれを固く引いて足元近くの岩の突起に縛りつけた。「一度に二人ずつ渡ります。固まって行動します。次の岩に移ったら、私を待って下さい」

ゼンディカー人達は決意し、頷き、そして最初の二人が渡るべく踏み出した。

ギデオンは優れた先導者だった。彼は確固として頼もしく、そして強かった。彼は岩から岩へと一行を大胆に率いた。

遠くない距離にニッサはその場所を見ることができた。そこにはエルドラージの腐敗がまだ届いていなかった。殺戮の中に戻ることなくそこへ辿り着けるようにも思え、そしてこのプレインズウォーカーは道を知っているようだった。ニッサにとっては喜ばしかった。彼女は前方の汚れのない大地へと視線を保ちつつ彼を追い、やがて一行は海門の街外れに辿り着いた。そこで彼は地面へと降りるように指示した。彼らの務めは蔓と浮岩を操縦することから死者の中を歩くことへと変わった――惨害の中、怪物と人の血糊が混ざり合っていた。

そして地溝を通って進む間、エルドラージは僅かに三体が現れたに過ぎなかった。ニッサはそのプレインズウォーカー、ギデオンが戦う様子を観察した。彼が振るう鞭に似た武器は輝きを放って怪物へと迫り、そして触手や付属肢が迫ると彼の肌には光が連なった。この男は本当に強かった。

アート:Dan Scott

視界が開け、彼の肩から緊張が解けるまでニッサは待った。そして彼女は一行の前まで歩き、ギデオンと歩調を合わせた。聞きたい事があった。もし、ゼンディカーに何かが起こったと感じ取った者がいるとしたら、それはきっと次元の力に同調した別のプレインズウォーカーだろう。そしてニッサは知らねばならなかった。

ギデオンは片手に輝く武器を持ち、片腕でジョリーを抱えていた――そのマーフォークは意識を失って久しかった。だが一団の中にいた癒し手のコーが彼女を治療し、宿営地に到着する頃には回復するだろうと保証していた。

横に彼女の存在を察し、ギデオンはニッサを一瞥した。

「ねえ」 ニッサは挨拶をした。

「こんにちは」

「ニッサよ」

「ギデオンだ。よろしく」 彼は何処かひねくれたあの笑みを再び浮かべた。

彼のその様子はニッサへと疑問を抱かせた。これほどの破壊を目にしながらも、何故彼はそうも頻繁に笑みを見せられるのだろう。

「あれは厳しい戦いでした。貴女もあの大きな獲物を引き受けてくれて」 道中、ニッサはギデオンを助けて一体のエルドラージを倒した。彼はそのことを言っていた。

「私はあんなふうに戦ってきたんじゃないの」 ニッサは言った。「少なくとも、最近はあんなふうには戦ってこなかった。何もかもが起こる前は、剣と弓でやってきてたと思ってた。でも今は――そう、もっと戦えた筈なの。一度に三体だって大した問題じゃなかった。問題なはずなかった、私一人でも。あなたが見たよりも、私にはもっと大きな力があった」

ギデオンは笑った。「熱意を聞かせてくれてありがとう。気にしなくていい、貴女の力を見せる機会はこの先幾らでもあります」

「違う――そうじゃないの。私はそんなことを、自分を証明することを気にしてるんじゃないの」 ニッサは気分を害していた。「私――私は、プレインズウォーカーなの。あなたと同じように」

「えっ?」 ギデオンは首を動かし、彼女をまじまじと見つめた。

「だから、ここへあなたと話しに来たの。知りたいの、あなたは強い魔道士よね、内か奇妙なことを感じていない? 今日の早い時間、太陽が高かった頃、突然起こったの。突然……引き裂かれた」

ギデオンは眉をひそめた。「何を引き裂かれたんです? 何があったんです?」

「あなたの力の源は――輝く螺旋よね、私は見た――まだあるの? あなたは何か違うって感じないの? 何も変わっていないの?」

「ある……特に何も感じないな」 ギデオンはかぶりを振った。「ここにあります。何も変わっていません。何が? 貴女のは……?」

ニッサは彼の凝視を受け止めた。「私のは無くなった。引き裂かれたの。こんなに痛みを感じたことはなかった。こんなに孤独を感じたことはなかった。ゼンディカーはただ……いなくなった」 そう言うと、ニッサはその喪失をまたも感じた。アシャヤ。胸が締め付けられた、彼女の内にあいた空洞が。

「済まない」 ギデオンは言った。「だが私は――」

彼の言葉は前方、頭上からの叫び声に中断された。「帰ってきた!」 彼らの前方そう遠くない所で、浮遊する巨大な面晶体から梯子が投げ下ろされた。「あの人が連れてきた!」

三人の人影が梯子を急ぎ下りて彼らへと駆けてきた。先頭にはコーの女性がいた。

ニッサは一歩後ずさった。

「デスト、貴方なの?」 コーの女性はコーの癒し手の腕へと飛び込んだ。「私てっきり――」 その声は彼の抱擁の中で途切れた。

「この人だ」そのコー、デストはギデオンを示した。「この人が救ってくれた」

「ありがとう! ああ、本当にありがとう!」 コーの女性はギデオンの手をとった。

ギデオンは涙を滲ませ、その女性の小さな手を自身の大きな手で包んだ。「助けられて良かったです」

歓声が頭上の野営地から上がり、更に多くのゼンディカー人が梯子を下り、歓声を上げながら次々に駆けてきた。

ニッサは集団から離れ、皆が寄り集まり、笑い、泣く様子を距離をとって見ていた。そして彼らが梯子を登り、安全な野営地だと言う場所へ戻るのを見送った。

今は、彼らの温かさに身を浸したいとは思わなかった。そこは自分が属する所ではなかった。自分はゼンディカーとともにある。望むのはそれだけだった――世界と、友と再び繋がることを。

彼女は巨大な面晶体の影の中に膝をつき、冷たい地面に掌を当てた。

「私よ」 彼女は囁いた。そして自身を、自身の全てを、存在と魂の最後の一片までもを正した。だがあるいは、そうしながらも彼女はかつてない程に怖れていたのかもしれない――見つけるかもしれないものを、もしくは見つけられないかもしれないものを。ニッサは自身の全てを大地へと送り出し、潜れる限りの深遠へ、調べ、探し……望んだ。「どこにいるの?」

静寂。

ゼンディカー。

更に深くへ。

ただ、静寂。

アシャヤ。

友はそこにいなかった。

ゼンディカーは空ろだった。

ニッサもまた空ろだった。

孤独だった。

太陽がその虚ろな世界に沈む頃、ニッサは立ち上がると梯子へと向かった。その手で剣の柄を固く握りしめて。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)