栄光の刻

前回の物語:貪食

「そしてナムタムンの源泉たるルクサ川は大いなる影ラザケシュの穢れた血と化し、刻は栄光へと遷移する――王神の目の前で神々がその力を示すとされる時へと」

始めに、闇だけがあった。不確かに泡立つ海だけがあった。

そして黄金に輝ける太陽、偉大なる王神が目覚め、立ち上がり、未だ形を成さない世界へと光を零された。王神は翼を広げて空と大地を分かち、最初の呼気で水と大気を作り出し、尾の一振りで山脈を刻み岩と砂へと崩された。かのように、王神は混沌から秩序をふるい分け、そしてむき出しの若く新しい世界は姿を得た。

そして王神は静かな不毛の世界を見つめ、生命の種を植えられた。そのようにアモンケットの人々は創造主ドラゴンの夢より誕生した。だが創造主とは異なり、彼らは柔らかく脆く、弱かった――そしてその命は有限であった。そして世界の影は、暗き海の残滓は死者を手中にし、生者を脅かし苦しめる不死者へと歪めた。

次に偉大なる王神は神々を創造された。

王神は世界そのものの構造を手にし、アモンケットのマナを織り上げ、王神の美徳を体現する五つの姿を作り上げられた。そうしてアモンケットの神々は存在を成した。王神の意思より出でて夢の子らよりも強く、神々は影の気紛れから定命の群れを守り、栄光ある死へと彼らを育て導く使命を王神より授けられた。

王神は、世界の先の領域に通じておられた。そこは死した者のみに到達しうる場所。とはいえ王神は、この世界の苦難はあまりに多く、影はそこに住まう全員に手をかけようとしていることも御存知であった。だが子らは栄え、成長し、学び、価値ある存在となれることもまた御存知であった。来世とは尊い贈り物であるがゆえ、軽々しく与えることは叶わぬもの。ゆえに王神の子らはその栄光を受けるに値すると示す必要があった。

そのため王神は子らに試練を与え給うた。神々は定命へと教え、鍛え上げ、永遠なる生命へと導くという役割を課された。

かくして全てがあるべき場所に定まると、王神は永遠へ至る道として子らにナクタムンを、そして大いなる来世にて王神のもとへ参ずるべく学び、研鑽し、達成するための時を与え給うた。王神は神々の庇護のもと子らを残し、帰還の時を知らせるべく副陽を動かされた。

ロナスが知る全ては真実であるべきだった。

それは確信とともに彼の本質に、彼と世界とを固く繋ぐマナの力線の一本一本までに鳴り響いていた。王神の慈悲深き心と神性を明らかに示すものとして、同じものは兄弟姉妹たる神々の中にも流れていた。ロナスは王神の計画の中での自身の役割を熟知していた。そのため、長年彼は定命を自身の庇護のもとに試し、ナクタムンの住人が身体を鍛え真の強さを手に入れるべく尽力してきた。全て、彼と王神の眼差しの下で。

そうして、副陽が遂に預言通りに角の間に座した時、ロナスは喜びと共に神殿と試練から姿を現した。そして創造主、全ての始祖、王神の帰還を迎えるべく来世への門の前に立った。

そして見たのは、だが、期待していたものではなかった。

ルクサ川の岸辺でハゾレトの隣に立ちながら、ロナスは自身の鱗に浸透するぼんやりとした寒気を感じた。血の金属臭があらゆるものを浸す中、ドラゴンの魔術が大気に重く、じっとりと濃く立ち込めていた。ロナスは水が赤色へ変化するのを見つめ、そして他の神々が到着するとそちらへ視線を移した。オケチラは軽い足取りでハゾレトの隣に立った。ケフネトは普段と変わらず誇らしい物腰で降下してロナスの隣に着地し、バントゥは無言で超然と歩いてきた。五柱は真紅に染まったルクサの岸辺に立ち、副陽からの真紅の反射光を浴びた。

五柱全員が一つの場所に集うのは久しぶりのことだった。各神は王神の大計画に仕え、定命をそれぞれの試練へ導き、それぞれのやり方で街を見守っていた。ロナスが最も近しく接していたのはハゾレトであり、二柱は時折、街へと近づきすぎた大きな脅威を狩るべく砂漠へと打って出た。他の神とは長いこと共に立っていなかった。それでも今ここに、門の前に全員が立っている。足元では多くの定命が敬意に頭を下げ、もしくは畏敬に見上げながら、生涯初めて一度に五柱の神性全てに参ずるという光栄に浴していた。

そして未だ王神は到着していなかった。

ロナスは舌をちらつかせ、大気の味を試し、何らかの兆候を探した――平凡なものも未知のものも。約束された啓示の刻は到来して過ぎ、だが何の回答も明かされていなかった。今やあの悪魔は倒され、だがそれが放った呪文は今も大気に流れていた。その影響は沸き返るようで未だ定かでなく、ロナスは杖を握りしめた。本能が危険を告げていた。

「見よ、ルクサ川だ」 ハゾレトの声が心に響き、ロナスは視線を川へ向けた。一瞬前まで静かに凝固していた血は再び門へと流れはじめており、その速度は次第に増加していった。ロナスは過去、蓋世の死者をその先へ送るために来世への門がわずかに開くのを見たことがあった。だが今回、初めてその扉が完全に開くのを見た。それでも開いた門の先にあるという約束の楽園らしきものはなく、ただ広大で堂々とした死滅都市だけが、死者とともに王神の帰還を待ちわびていた。

数瞬のうちに、滔々たるルクサ川は赤い細流となり、川底の石には血の雫が凝固した。悪魔の呪文の辛辣な味がロナスの存在そのものに響いていた。そして彼は古の魔術が束縛を解かれるのを感じた。大気を圧迫する魔法が耐えられない程にまで強さを増した。川の血は死滅都市の礎石へと浸透した様子で、その建造物の脇に並び立つ彫像の溝と印を駆け上っていった。

悪臭の突風がそのどっしりとした構造物から吹き荒れ、突然のひび割れ音が響いた。ロナスが見つめる中、巨大な三つの彫像が――違う、建築物の横に並ぶ石棺が――ひび割れ、石の蓋が崩れて塵の雲が舞った。青い光が閃き、悪魔の呪文によって目覚めた三つの巨大な像が眠りから覚めて足を踏み出した。

神々の足元に集まった定命に絶叫と悲鳴が広がり、一方で神々もその高くそびえる存在を目にしてひるんだ。三体は神々よりも長身で、人間の身体に怪物的な、昆虫の頭部がついていた。一体は蠍、一体は細長い蝗に似た、そして一体は空色をしたスカラベの殻が、その顔があるべき場所に座していた。

その三体は神々だった。ロナスの心の中、それは疑いなかった。だが兄弟姉妹の存在が温かな炎のように輝いているのに対し、三神は影を放っていた。その場のあらゆる者を、定命も神も同じく押し流す、闇と絶望の重みを。

存在を成して初めて、ロナスは不安を感じた。何一つ預言にはなかった。王神がその三柱について言及していた記憶は何もなかった。

足元の定命はざわめき、そして蠍の神が身体を引きずるように門をくぐり抜けると、狂乱の悲鳴が幾つか上がった。力強い足踏みが地面を大きく揺らした。右で、ハゾレトが槍を構えて一歩進み出た。だがロナスは杖を伸ばして彼女の熱情を留めた。これは敵か、それとも試練なのか?

『我が名はロナス、力の神。其方らは何者だ、そして何ゆえにこの栄光の刻に目覚めた?』 彼は声を響かせた。

蠍の神は返答せず、だがその昆虫の頭部をロナスへと向けた。よく観察すると、その神は当初ロナスが感じたよりもずっとおぞましい姿に思われた。その身体は黒い外骨格に覆われた腱と筋肉がより合わさったもので、両手の先端は鋭い鉤爪だった。その頭部はまるで巨大な蠍が人間の身体に座しているようで、堅固な攻殻を目と思しき青く輝く球が飾っていた。

その神はロナスの姿を認めたようだった。顎から言葉はなく、だが低い虫の鳴き声らしきものが発せられて音量を増していった。蠍の尾がその神の頭上に弧を描くと、ロナスは杖を強く握りしめた。ロナスの足元で定命の間に狂乱の波が駆け、彼は祈りと哀願が殺到するのを感じた。

ロナスは杖の先を蠍の神へ向けた。それは示威行為の一つに相当した。「其方らが王神の帰還の伝令であろうと、刻に逆らう侵入者であり陰謀者であろうと、それ以上進んではならぬ」

蠍の神は更に一歩、大地を震わせて踏み出した。ロナスは杖の握りを変え、両足を動かして熟達の構えで立ちはだかった。周囲で、兄弟姉妹が身構えた。全員が身体を緊張させ目はロナスを見つめていた。

ロナスは再び舌を宙にちらつかせた。「アモンケットの神を無視することはならぬ。我等はこの街と民を守るべく立つ。もし其方らが我が試練であるならば、打倒し我が力を示すものなり!」

警告もせず、蠍の神は鳴き声を鋭く高くしながらロナスへと突撃した。神の速度は驚くべきもので、砂を舞い上げ、蠍の尾が緊張した。攻撃が届く位置まで駆けると、その鉤爪の手がロナスを払った。

だがロナスは身構えており、迫る神を横に避けて杖を叩きつけた。神の背に金属が叩きつけられ、力なき者は塵と化すほどの反響が響いた。神はその攻撃に肩をすくめたように見え、旋回し、顎を鳴らして期待に尾をよじった。それは再びロナスへ飛びかかり、鉤爪でその目を引っかこうとした。ロナスは受け流そうと杖を掲げ、蠍の神の鉤爪が武器とぶつかり金属音を高く鳴らした。その威力に、膝が曲がり足が地面にめり込むのを感じた。

ロナスは力を込め、大柄の神を押した。自身よりも大きな何かと戦うというのは滅多になく、だが初めてでもなかった。砂漠はサンドワームや怪物、そして遥かに恐るべき獣を隠しており、彼は身の丈が自身より大きな敵と戦ったこともあった。だが自分よりも、力の神よりも強い何かと戦うというのは果たして?

ロナスは憤怒に叫び、力を込め、蠍の神を押しのけると筋肉が悲鳴を上げた。それが一歩よろめくごとに地面が揺れた。蠍の神が平衡を失った好機に、ロナスはマナを引き出して活力の呪文を唱えた。力が四肢に流れ、彼は全力をもって蠍の神を打ち据えた。

その攻撃は敵の胸に直撃し、蠍の神はかなりの距離を飛ばされ、門のすぐ先に墜落した。蠍の神がゆっくりと立ち上がろうとする中、ロナスは背後に定命の歓声と称賛の叫びを聞いた。内心では恐怖が増していたが、彼の冷静な表情は歓喜する定命からそれを隠していた。これまで、この呪文を使用して斃れなかった敵はいなかった。

蠍の神は門を再びくぐった。この時は突撃してこなかった。その代わりに曲線を描くように、距離を取りつつゆっくりと旋回するようにロナスへ近づいてきた。鳴き声は止むことなく、心をくじく音量と高低で続いていた。小声で詠唱を低く呟き、ロナスはそれを防ごうと試みた。

この蠍の神が栄光の刻の試練であることは疑いなかった。そうであるべきだった。これほどまでにロナスの力を試したものはかつてなかった。彼の攻撃を耐え、生き延びたものはなかった。ロナスは今も門の先にそびえ立つ、もう二つの姿を一瞥した。あの神々は他の神々を異なる方法で試すのであろうか。結局のところ、定命と同様に、かつて経験したことのない苦難に対峙しない限り、神々も力を証明などできない。詠唱を続けながら、ロナスの表情に笑みが浮かんだ。王神の力と知啓に祝福を。これほど強大な敵に対峙し我が力を示すとは光栄なり。

ロナスは杖に触れ、詠唱を締めた。かすかな緑色の輝きが、金属の内部から発せられるように脈動した。それは杖全体へと伸びて揺らめき、そして先端で柔らかな緑色の光を湛える刃へと凝縮した。

蠍の神の曲線に逆らうように、ロナスは歩きだした。

「其方は実に強い。だが勝利することはない」

今度は、ロナスは蛇の速度で蠍の神へと突撃した。彼は蠍の尾の攻撃を避け、そして旋回して接近すると肘を叩きつけ、蠍の神の肋骨をとらえた。緑色の光の痕跡を残して杖が振るわれ、強くはないものの素早い攻撃が蠍の神の甲殻を試した。それは不可解なほどに固い殻に切り傷と引っかき傷を残し、同時に蠍の神の攻撃を跳ね返しては避けた。

格闘する中、蠍の神の動きは遅くなっていくように見えた。鉤爪と尾による攻撃は鈍くなった。蠍の神はロナスの杖が迫るのを認識しかけたが、間に合わなかった。ロナスはにやりと笑い、牙をむき出しにして杖の先の刃をその神の肩へと突き立てた。それはまさしく甲殻を砕き、今や蠍の神の動きはその攻撃を止めるもしくは避けるにはあまりに遅すぎた。魔法の毒が刺すような輝きが脈動し、ほぼあらゆる生き物を殺すほどに強力な毒がその傷に染み込んで蠍の神を内から無力にして食らっていった。

ロナスは杖を引き、蠍の神は弱々しく鳴きながら膝をついた。人々の咆哮が耳に響き、仲間の神からの安堵と温かさのうねりを感じた。ロナスは倒したその怪物を認め、兄弟姉妹及び集まった定命へ向き直り、言葉を発そうと口を開いた。

その言葉が喉から出てくることはなかった。

背後、突然の素早い動きがロナスを不意打ちした。鋭い鉤爪が腕に食い込み、背後から掴みかかる蠍の神を彼はわずかに目にとめた。そして次の瞬間、ありえない痛みが彼の心を裂いた。

時が静止した。

ロナスは見下ろし、自分自身がルクサの岸辺に立っていることを知って驚いた。背後には蠍の神が迫り、いかにしてか滲み出て暗く輝く影の姿が、ロナスの身体に鉤爪を突き立てていた。

その時、ロナスは蠍の尾が、その神の頭上から、自身の頭蓋を貫く様を見た。

私は……斃される。

蠍の神の毒液を脊髄に感じるよりも早く、その自覚は彼に忍び寄った。毒は心と魂に染み入り、肉体と神性とを断ち切り、そして彼の身体を不死へと繋げる魔術を腐食した。死が自身を食らうさまを、恐怖と興奮に圧倒されながらロナスは見つめた。毒が心臓に噛みつき、魔法的肉体的強さとともに自身の核に座す力線の結び目がもつれるのを感じた。

彼と世界を繋ぐ絆を毒が壊した時、同時にそれは異なる力によってそこに据えられた魔法的な縒り糸をも解くこととなった。

そしてロナスは不意に、真実を思い出した。

魔術のもつれた堰が解かれ、記憶の細流が流れだし、そして溢れた。真の過去と王神の正体が明かされると、ロナスの精神そのものがひるんだ。破壊的な大波が、過去六十年間に渡って彼が信じていた全てを押し流した。

王神の壮大な欺瞞。そのドラゴンは、創造主ではなく無慈悲な破壊者。強大な侵略者、定命の殺戮者であり神々の堕落者。世界で最も神聖な儀式を残酷に侵略し、輝かしい栄誉を定命の勇者の終わらない攪乱と殺害へとねじ曲げた。突然の記憶。神々はそのドラゴンの考えから創造されたのではない。自分達はアモンケットに生まれたのだった。元は八柱、次元を支え生命の守り手として。そして強大な詐称者が全てを堕落させた。

ロナスは涙を流した。

そしてその涙は悲嘆から怒りと化し、そしてロナスは汚らわしい名を吐き捨てた。死にゆくその心臓は憤怒と苦痛に満たされていた。

ニコル・ボーラス。

視界の端に闇がにじり寄り、精神と物理的肉体を繋ぐ絆が遂に崩れるのを感じながら、ロナスは背後の神の恐るべき容貌を見上げた。そして肉体の目は既に白く濁りながらも、彼はその神の真の性質を見た――その心臓にごく小さく揺らめく炎を、完全な闇に包まれ、汚れた堕落に埋もれた、彼の兄弟の元々の光と魂を。この神はかつて元の八柱の一つだったが、かつて最も愛した兄弟姉妹を殺す者へと堕落させられ、変質させられた。

「同胞よ」 ロナスは囁いた。

ロナスは蠍の尾が抜かれるのを感じた。筋肉が痙攣して緊張し、死が素早く接近してきた。そして彼の心は砕けた。失われた三柱の兄弟に、死した定命に、穢れた欺瞞を願わせた者達に。

そして世界の力は消え、その不死の光は食らい尽くす影に散った。

蠍の尾がロナスの頭部を貫くと、集まった神々と定命は苦悶に悲鳴を上げた。僅かな瞬間に、だが瞬きと呼吸の中に、一瞬が永遠にまで引き延ばされたように、棘の尾がロナスの頭蓋に深く埋まった映像は静止し、そこに存在するあらゆる者の魂に焼き付いた。そして忌まわしき容貌の神は尾を引き、黒色の毒液が飛んだ。ロナスはよろめいて大地に倒れ、身体は痙攣し、そして動かなくなった。

蠍の神は、立ち止まりも一瞥もせず、尾を高く掲げて他の神々へと歩き出した。

大混乱が弾けた。定命は悲鳴とともに背を向け逃げ出した。他の神々は武器とともに身構えた。蠍の神は容赦なく、止まることなく向かってきていた。

まさにその瞬間、四神は世界がよろめくのを感じた。彼らの存在を構成するものが引かれた。蠍の神の背後で、ロナスが杖にしがみつき、膝をつき、頭蓋の傷から血を流しながらも立ち上がろうともがいていた。新緑のエネルギーが彼の身体に波打ち、その杖へと流れ込んでいた。最後の力をもって、ロナスは自身の存在を構成する残された力線を強く引き、周囲の大気を歪めた。苦悩に満ちた最後の叫びがその喉を裂いた。

「王神、穢れた侵略者にして破壊者に死を!」

かすれた悲鳴と最後の力をもって、ロナスは残された魔力の全てを杖に込めて宙へと放った。

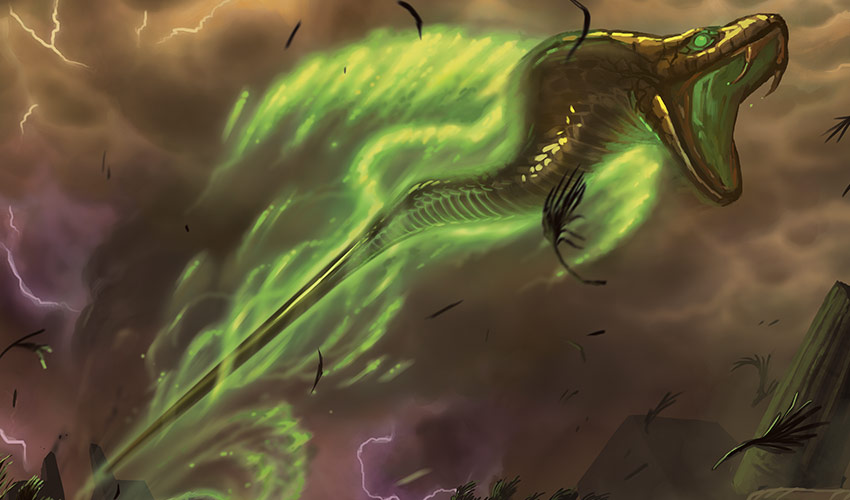

ロナスが倒れ、その生命が失われると、彼に繋がっていた不可視の力線とマナが切れ、ナクタムンのあらゆる生命へと力の爆発が波となって放たれた。神が死んだ衝撃に定命は身体を折り、他の神々ですらよろめいて後ずさった。彼らはロナスの杖を見つめた。同胞の力の最後の残滓を運ぶそれは宙を駆け、最期の呪文によってその武器は生ける大蛇へと変化し、蠍の神に体当たりをすると死を抱く牙をむき出しにした。

蛇に足をすくわれ、蠍の神は地面に倒れた。それらが絡み格闘する中、蠍の尾が大きく振られて蛇を刺そうとした。

四神は立ち尽くし、見つめていた。周囲では定命が門から逃げ出しながら、恐怖と狂乱の悲鳴が大きくなっていった。

子供達の悲鳴にオケチラは我に返った。彼女は目に涙を浮かべながら兄弟姉妹へ向き直った。その声は荒く不確かで、普段の優雅さは消え失せていた。

「刻はねじれて進んでいます。定命を守らねばなりません」

彼女の言葉に神々は動きだした。困惑して表情を歪めながら、ハゾレトはオケチラへと向き直った。

「ロナス。彼は……王神様への不敬を」

オケチラは頷いた。彼女もまたロナスの最後の言葉を聞いたが、それでもそれが真だとは信じられなかった。疑念が心の端をかじり、思考の微かな欠片が記憶の外周へとわずかに飛んだ。

次第に大きくなる羽音に、彼女は門の先へと注意を戻した。

昆虫の頭部の神、その二柱目が両腕を広げると、蝗の群れが両手から溢れ出た。オケチラが恐怖に見つめる中、暗い雲が空とヘクマに溢れ――そして魔法の障壁を食らいはじめた。

「何をしているのです!?」 ケフネトが叫んだ。

預言の言葉を思い出し、実感と理解の震えがオケチラの背骨を駆け下りた。『そしてその時が来たならば、王神はヘクマを取り壊すだろう。』

オケチラは声を出した、それは囁き声にまで落とされていた。

「約束の刻が始まったのです」

肉を引きちぎるおぞましい音が前方から弾けた。大蛇の半身をそれぞれの手に掴み、蠍の神が立ち上がった。

ゆっくりと、それは鉤爪を広げて肉片を地面に落とした。空色の瞳が神々を冷たく貫き、その止まらない接近を再開した。

オケチラは矢を弓へとつがえ、口元を引き締め、砕けた心を鋭い決心で固めた。

蠍の神が近づく中、その背後でもう二柱の神々が門をくぐり、ナクタムンへ入った。

その全ての上、彼方の双角の狭間から副陽が赤い輝きを大地に投げかけ、その不断の一つ目で刻の展開を見つめていた。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)