海門の解放

前回の物語:軍勢の形成

タジームの上空、エメリアの面晶体群の陣地からギデオンは世界中へと使者を送り出していた。エルドラージに対する命がけの最後の抵抗の仲間を集めるために。かつて知識と文化の標であった海門の街はエルドラージに蹂躙され、だがギデオンはその地を戦場として選んだ。ここに彼はゼンディカーの人々を結集し、エルドラージに対する勝利は手中にあると示すことだろう。

仲間達はやって来た。カラストリア家のドラーナはグール・ドラズから吸血鬼を連れてきた。無頼のマーフォーク、ノヤン・ダールはゼンディカーの乱動の荒々しい力を制御する「乱動魔道士」の派遣隊とともに。世界中から戦士と避難民がギデオンの戦旗の下に結集し続けた。彼はゼンディカーがかつて見たこともない大軍を集めていた。

だがそれで足りるのだろうか?

太陽の最初の一片が遠い地平線に顔を見せる否や、人々は面晶体を駆け下り始めた。その進みはじれったかった――面晶体を繋ぐ縄と梯子は一度にここまで多くの人々を運ぶ道としては作られていなかった。ギデオンが地面に到着した時には、面晶体の上では足りずその影に作られた野営から集まった者達で、既に半ば軍が形成されて彼を待っていた。「ゼンディカーのために!」ギデオンは叫び、そして耳をつんざく咆哮が応えた。

ギデオンがヴォリクの野営からこのエメリアの浮遊面晶体の上に生存者達を導いた時、彼らは数十人だった――僅か数十人、彼はその時思った。多くは傷を負っており、何人かは――ヴォリクその人のように、その傷によって数日のうちに死亡した。だが以来数週間、散在する避難民の集団が次から次へと訪れ、ギデオンが気づかないうちにいつしか宿営は巨大なものへと成長していた。可能な限り多くの兵を回復させ、再び戦えるようにするべく癒し手達はほぼ不眠不休で働いた。

今やギデオンは一つの軍を率いていた――雑多な寄せ集め、それは確かだった。数百人の軍勢、だがそれはただの数百人の軍勢ではなかった。世界のあらゆる場所から集まった、エルドラージが覚醒する以前からほぼ放棄されていた氷のセジーリから来た者すらいる、真のゼンディカー軍だった。コー、マーフォーク、エルフが人間と並んで進軍し、そしてゴブリンや吸血鬼までもが兵に加わっていた。

ギデオンは彼らを見渡して微笑んだ。「ギデオンの不正規軍」、テーロスでの若い頃のほろ苦い記憶を呼び起こし、彼は誰にともなくそう呟いた。自分と友人達は同じように雑多な寄せ集めだった――ラヴニカのボロス軍の確固とした兵隊からは程遠かった。

そして今、ギデオンを先頭に、この寄せ詰めの軍は――ゼンディカー軍は――エルドラージから海門を取り戻すための進軍を開始した。

彼らが最初に遭遇したエルドラージは小型の落とし子で、放牧の羊のように岩がちの山腹に散らばり、その食事が残した破壊の跡である白骨の塵の終点に立っていた。ギデオンは声を上げて丘を駆け下り、そして十人ほどの熱心な兵士達が彼に続いた。彼のスーラが辺りを払い、エルドラージを裂いては掴み、同時に仲間の槍と剣が身悶えする触手のものに切りつけ、突き刺した。

彼の右のどこか、手の届かない場所で、一人の兵が悲鳴を上げた。ギデオンは立ち止まってその叫びの出所を探したが、更に多くの落とし子が彼に迫った。

最初の突撃でその落とし子は素早く倒れ、背後の軍は海門の街へ向かって恐ろしくも浮足立った勢いを得ていた。それはまるでギデオンの背中を押す風のようだった。すぐに彼は走り出した。叫びを上げ、武器を軍旗のように宙へと振り上げながら、都市に近い別のエルドラージの群れへと向こう見ずに飛び込んでいった。それは更に大柄で、その死は先の奴ほど素早くはなかった。武器が骨の板を突き刺し、悶える触手を切断したが、ギデオンは戦鬨の声よりも高く響く苦痛の叫びを更に多く耳にした。鋭い骨の鉤爪が切り裂き、突き刺し、そしてエルドラージの接触に肉体が焼け、もしくは塵へと崩れた。

軍勢は前へ押し寄せ続け、エルドラージの群れと同様に容赦なく、ゼンディカーの敵を切り裂いて進んだ。ギデオンにわかるのはその戦いだけだった。スーラが放たれ叩きつけられる、エルドラージの攻撃が彼の盾に当たる、もしくは皮膚を守る黄金色のエネルギーが弾けて跳ね返される不規則な律動。両脚が動く律動、前へ後ろへ、だが常に後退するよりも前進しながら。海門を築く白石が近づき、やがて空にも届く灯台が視界に入った。前へ、もっと前へ、ゼンディカー軍を背負いながら。

ギデオンのすぐ左にいたマーフォーク兵の背中から、棘の触手が弾けた。『これを防げた筈だった』、ギデオンは内臓がねじれるほどに感じた。だが失敗を悔いる余裕はなかった。

もっと前へ。

彼の右で、骨の頭部がついた悶える触手の塊が三人の兵士を圧倒していた。ギデオンは飛びかかって攻撃し、素早い一撃でその頭部を切断したが、三人の兵の残骸は塵となって触手の間から漏れ落ちるだけだった。遅すぎた。

時間はない。もっと前へ。

巨大な、骨ばった手が近くのコーを地面からすくい上げて宙高くへ持ち上げた。ギデオンは彼を追って跳躍し、その腕を切り裂いてエルドラージの顔面に盾を叩きつけた。その手が収縮し、指の間から血が噴き出し、そして怪物とコーは共に地面に崩れ落ちた。

前へ……

《うねる撃ちこみ》 アート:Jaime Jones

あまりに多くのゼンディカー人が死んでいた。あまりに多くが、男も女も、彼に率いられて、その死へと向こう見ずに走っていった。突然、彼はテーロスに引き戻された。ヘリオッドの槍を死の神へと投げつけた軽率な若者。そして周囲のゼンディカー人、愛しくも自分のかつての不正規軍に比較した寄せ集めの軍は、今や元の不正規軍と同じように死んでしまっていた。彼の愚かな過ちと思い上がりによって。

あの四人の死の重みが肩から降りることは決して無いだろう。四人。この日が終わった時、もう何百人を負うことになるのだろう?

その考えを振り払い、ギデオンは前進しすぎて軍の大半と離れてしまったことを知った。周囲のエルドラージを幅広く切り裂きながら、彼は軍へと戻ろうとした。軍の前進は停止しており、今や彼と軍の間を沸きかえるようなエルドラージの海が隔てていた。

あまりに多くが死んでいた。

兵力が分散し、もはや海門へ向けて固い楔のように進むことはできず、そしてエルドラージが兵士の間に群れていた。守備陣形は崩れ、攻撃的な突撃は行き詰まり、兵士達は疲労していると彼はわかった。一体何時間、戦い続けていたのだろう?

日が暮れようとしていた。だが極めて危険な敵が満ちる戦場の彼方、海門の灯台は今も遠くの標として立ち続けていた。そしてゼンディカー軍はひるんでいた――死のうとしていた。

そしてこれは、彼の失敗だった。

彼から数ヤード右でムンダ、「蜘蛛」とも呼ばれるコーの指揮官がその二つ名の由来となっている複雑にもつれた縄を振るっていた。ギデオンと同じく彼もゼンディカー軍の主力から遥か遠く進んでおり、彼の力も衰えてきていた。

ギデオンは道を切り開き、彼の隣に立った。「来てくれ」

ムンダは唸った。

「軍に戻る」 ギデオンは言った。「皆を集めねば」

ムンダは肩越しに軍を一瞥した、かつては確固とした前線だったものを。「それ以上が必要です」彼は言った。

不安はありながらもムンダはギデオンに背中を預け、歩調を合わせて進んだ。二人はしばしばエルドラージを狩るべく宿営地から旅立ち、そして共によく戦ってきた。だが彼らが武器を振るい続けるその隙に、更に多くのエルドラージが群がった。

《待ち伏せ隊長、ムンダ》 アート:Johannes Voss

「ゼンディカーのために!」兵士達の崩れた列が分かれて彼を迎え入れると、ギデオンは吼えた。応えた叫びは心からのもので、それは疑いなかったが、弱々しかった。「私に続け!」彼の叫びに、兵士は編隊らしきものを再編するという困難な仕事に取りかかった。

「勝てそうにない」ムンダは言った。「今日は」

ギデオンは胃が飛び出すような感覚に襲われた。敗北という選択肢は考えてすらいなかった。

「改めて来よう」 ムンダが言った。「生きて新たな日を迎えるために」

「撤退する」ギデオンは言った、半ば自分自身に向けて。

「撤退!」近くの兵が叫んだ。野営地から来た、以前にも見たことのあるコーの歩哨だった。彼女の額から目へと血が流れ、涙のように頬を下っていた。

「撤退しろ!」ムンダが声を響かせた。そして叫びが兵の間を伝わっていった。

前方へと向かっていた勢いは、彼が背中に感じていた触れるほどの圧力が解かれた。ギデオンはそれを直ちに感じたほどだった。そして軍の後背が撤退を開始すると、穏やかに引く力がそれに取って代わった。

「下がれ!」撤退する軍の最後尾を守るべく、自身を鼓舞するようにギデオンは叫んだ。

訓練された軍は敵から離れようとする間も陣形を維持し、防御を続けながら引き下がることができる。僅かな間、ゼンディカー軍もそのような撤退の動きを見せたように思えた。ムンダは彼の側に留まりながら、共に背後の軍勢の盾となった。

だが大部分は、訓練された軍ではなかった。彼らは不屈で獰猛、固い意思を持ち、ゼンディカーの苦難に鍛えられ、エルドラージの恐怖と隣り合わせに育った者達だった。だが彼らは疲労しており、そしてエルドラージは容赦なく彼らに迫っていた。

そして、とても多くが死んでしまった。

秩序だった撤退は総崩れとなった。背後の軍が塵のように崩れて散開すると、背中を引かれる感覚は吸い込むような渦と化した。

「戦線を維持しろ!」ギデオンが叫ぶと引く力は僅かに減少した。彼の周囲にいた兵士達は撤退の速度を緩めて密集陣形をとったが、残りには遅すぎた。ゼンディカー軍は――彼の軍は――去った。

そして残ったギデオン、ムンダ、そして僅かな兵士達がエルドラージを押し留めた。海門のダムがハリマー海の水を押し留めるように。

背後どこか遠くで、角笛が結集の呼びかけを響かせた。それは彼と、彼を押し砕こうとするエルドラージの波とに同じく届いた。だがそれは秩序を失った軍が撤退する方角を示してくれた。彼は角笛の音を背に、街を見下ろす高い丘へと苦しくも戻った。

ようやく彼らを追うエルドラージはいなくなり、ギデオンは海門に背を向けると残された軍に合流した。丘の頂上、まばらな兵士に囲まれ、タズリがぼろぼろの戦旗の下に立っていた――彼女があの角笛を鳴らしたのだった。ギデオンが丘を登って見渡すと、眼下の山腹の所々で兵士達の小集団が炎を囲む様子が見えた。太陽が地平線に触れる頃、ゼンディカー軍は一つに戻ってきた。

ムンダが彼の肩を叩き、言った。「ギデオン、これだけ無事に帰って来られたんだ」

「よく戦った」ギデオンも言った。「そしてありがとう、タズリ」

「司令官。これは大惨事です」彼女は言った。その口調は彼の失敗を告発するものだった。

ムンダは息を呑み、ギデオンは彼女へとしばし眉をひそめた。

「その通りだ」 そしてようやく彼は言った。「私は、何を誤ったのだろう?」

「何もしていない事です」彼女は言った。「ただそれだけです。あなたは何もしなかった」

ギデオンは顔が熱くなるのを感じた。「何も? 私は何十体と倒した。守ったのは――」彼の言葉は喉に詰まった。何十体? そうかもしれない。だがそれでは足りない。

「君は並ぶもののない英雄だ、ギデオン」ムンダが言った。「私の鉤でも倒せたのは――」

「ですが皆が必要としたのは司令官です」タズリは言った。「私は私にできる事をしました。そうしようと努力しました。ですが皆、あなたを見ていた」

「私は突撃を率いた」彼は反論した、だが彼の心は防げなかった全ての死の重みを感じていた。

「それは同じことではありません。あなたは先導しました――前線から、軍の真の模範として」彼女は嘲るように言った。「そして推測しました、軍はあなたを追い、戦闘の只中へ向こう見ずな攻撃に向かうだろうと」

ギデオンは彼女を睨み付けた。「ああ。軍の最後の一員まで、共に戦いに向かうことを期待した。人任せにする者は誰もいないと」

「あなたは、軍の兵が皆、別の『あなた』のつもりだったんです」彼女はそう言って、ギデオンの胸に指を突き立てた。「見て下さい! ここにいるのは、千人のギデオンではありません!」

「幸運にも、な」ムンダが不快そうに口を挟んだ。

「そうです」タズリは続けた。「その通りです。千人のギデオンは確かに侮れない軍勢でしょう。ですが空を飛ぶエルドラージはどうするのですか? 海のものは?」

ギデオンは眼下の軍を見た。マーフォークとエルフの分隊、装具をつけた空長魚や飛行マンタ、吸血鬼にゴブリン、コーの帆凧乗りと鉤使い、世界のあらゆる地域からやって来た人間。

アート:Kieran Yanner

「『ゼンディカーのために!』、そう叫びながら千人のギデオンが鞭を宙に振るって敵へまっすぐに突撃する。皆があなたのように不死身ならばそれも有効かもしれません。エルドラージを、ウラモグすらも純粋な不屈の力で圧倒できるかもしれません。ですが司令官、それはあなたの軍が持っているものではありません」

「私がそれをわかっていないと?」 ギデオンは彼女に迫りながら言った。「私は皆が死ぬのを見た、とても多くが」

タズリは両手で彼の胸を押しやった。首回りの光輪が輝きを増した。「私は皆が戦うのを見てきました! 私達はゼンディカー人なんです、プレインズウォーカー。誰もがこの、エルドラージが来る以前から私達を殺そうとしている世界で育ったんです。世界のあらゆる種族が、あらゆる文化が戦う方法を見出そうとしてきました。世界が投げつけてきたあらゆる脅威と戦おうとしてきました。消滅に向かって、向こう見ずな突撃に巻き込まれた者だっているんです!」

彼女の言葉は胸にナイフを刺されたように響いた。

「あなたは皆を鼓舞しました。ヴォリク司令官はそれを見ました。あなたはあの人も鼓舞した、私だってそれを感じました。あなたは皆が最善を尽くすと信じ、そのように生きるよう望んだ。ですがその機会は与えなかった」

ギデオンは両手を挙げた。「わからない。更に必要なのは何なんだ?」

タズリは猛然と彼に対峙した。「計画です! 戦略です! 皆、自分が軍の中で、攻撃の全体計画を把握し、その中でどういう役割を果たすかを知る必要があります。最善を尽くせば、軍の別の部署がより良く行動できることを知る必要があります。自分にできることは皆知っていますが、あなたはそれをどのように一つにまとめるかを理解し、彼らに説明しなければなりません」

ギデオンは彼女の表情に苦悩を見て、その声に混乱を聞いた。そして突然、彼女を見た。悲惨な戦いの最中、兵士達が死ぬのを目にしながらもそれを助ける力のない彼女を。そして彼は実感した、自分は軍を失望させただけではない――指揮官達をも失望させたのだと。

「タズリ、一緒に来てくれ」 彼は言った。「ムンダ、君もだ」

指揮官二人を従え、ギデオン・ジュラ司令官は軍の野営へと丘を下っていった。

それから数日をかけて、一つの計画がまとまった。ギデオンは軍の指揮官全員と個人的に、そして集団で顔を合わせた。兵士達と戦闘訓練をし、彼らにできることを把握し、空マンタの背に乗った。空の斥候――帆凧乗りのコー、変わった乗騎を操るエルフとマーフォーク、そして理解不能の手段で宙に浮かぶ吸血鬼――彼らはギデオンにエルドラージの動きと海門の状況についての最新情報もたらした。

そして今、真にその時は来た。

以前、彼は勝利を確信していた。それは自身の不死身さに、自分の軍の純粋な熱狂に頼ってのものだった。今、彼は自信に満ちていた。彼には――軍には計画があり、自分達が持つ技術が勝利を確かなものにすると兵士の誰もがわかっていた。彼らは一つの身体であり、全ての部位が自身の役割を知っていた。彼は地勢と、エルドラージが最も集中する場所を把握していた。勿論勝利は確かではなく、だが彼はそれを手に入れられると知っていた。全ての兵が知っていた。これは生き残る希望のための絶望的な戦いではなく、勝利への計画とともにある戦いだと知っていた。

新たな夜明けが東の海を黄金色に破り、最初の陽光が放たれて山腹の槍や兜を閃かせた。兵士達は既に慎重な編隊を形成しており、彼の命令に進軍を開始する準備はできていた。赤みがかった一片が地平線に現れるのを見た時、ギデオンは宙にスーラをひらめかせて叫んだ。「ゼンディカーのために!」

そしてどこか不思議なことに、前回の攻撃での惨敗の後でありながらも、あまりに多くの兵が死にながらも、ゼンディカー軍は彼の耳に轟く叫びを返した。

彼らは前進した。前線は統制され、組織され、マーフォークの巻貝太鼓が心地よく鳴らす完璧な律動に合わせて進軍した。その背後の状況もギデオンは把握していた。ゴブリンが小走りでごたまぜに続き、エルフは弓矢を持って前後に整列し、空長魚と飛行マンタが空を掃いていた。更にはノヤン・ダールの指揮の下、全く別のマーフォークの一団が異様な乱動魔術を執り行うべく、よろめき歪みながら進んでいた。前線、彼の傍の兵士達を進めるのは秩序と律動だが、他はそうではなかった。異なる進軍には異なる太鼓を、彼は自身に再び言い聞かせた。

散在するエルドラージの最初の群れに軍が迫ると、ギデオンは合図を叫んだがそれは不要だった。軍は統制された列を保って前進した。刃がうなり切り裂き、エルドラージは倒れた。負傷した兵は引き下がり、次の列の兵がその位置を埋めた。軍のほとんどは背後で待機し、必要とされるまで待っていた。まだ、機動部隊に戦いを託す時ではなかった。

ギデオンは戦った。エルドラージを殺し、可能な時は近くの兵を守った。彼は戦線を維持し、エルドラージはそれを破れなかった。彼はタズリの異議を押し切って、最前線で軍を率いることを主張していた。だが妥協案にも同意していた。時折、何列か後退し、飛行部隊からの報告を聞くこと――戦闘全体の展開を確かに理解すること。

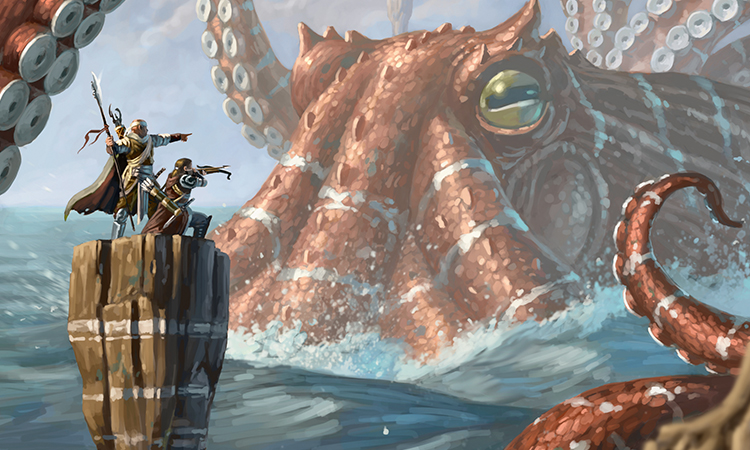

初日の午後、そういった斥候の一人が警告をもたらした。彼女は海門の外海に何かを目撃していた。軍勢のような……船団のような怪物達が街へと向かって泳いでいるというものだった。エルドラージではなく海蛇、鮫、大蛸、そして一体か二体のクラーケンまでもが全て、大津波のように海門へ迫ろうとしていた。ギデオンは心配したが、その斥候は補足した。彼らは撒き餌のように海棲エルドラージの破片を水面に残していったと。

「ならば、彼らも仲間だ」 ギデオンは言った。「少なくとも今は」

タコ・トークン アート:Craig J Spearing

軍隊は安定した前進を続け、海門の灯台が再び視界に入ってきた。その光景は軍勢に興奮のうねりを弾けさせた――ギデオンは背中にそのエネルギーを物理的な圧力のように感じた。彼は同様に興奮を感じ、だが戦線を離れて突撃したいという衝動に耐えた。軍と海門の壁の間にはまだ何時間もの厳しい戦いが横たわっていた。

右翼の損害が甚大だという斥候の報告を受け、ギデオンはそこへ更なる兵を向けた。彼の命令は角笛の合図で伝わっていった。内海ハリマーの方角から飛行エルドラージの大きな群れが近づいてくるという報告を聞いた時は、それらを撃退すべく長魚乗りと射手の分隊を送り出した。更に大型の敵と戦う強力な部隊の邪魔にならないよう、ゴブリンの部隊を送り出して素早く走り回る小型エルドラージの群れを追い払わせた。

太陽は血のような赤色となって西の地平線に沈みはじめ、呆然とするような色を戦闘の背景に投げかけた。無論、エルドラージは疲労の兆候など全く見せず、長く伸びる影もそれらの数を減らすようには全く見えなかった。ギデオンは角笛に乗せて命令を発し、前線の兵は注意深く撤退を始めた。

ギデオンは自分が息を止めていることをわかっていた、そして息をするように、自分の軍を信頼するよう言い聞かせた。これは全て計画の一部であり、それが来ると誰もがわかっていた。人間、コー、マーフォーク、エルフの歩兵が引き下がり、そして新たな軍勢が彼らと入れ替わった――吸血鬼軍が。

ギデオンは撤退する兵の緊張を感じた。前方にはエルドラージ、後方には吸血鬼、そして頭上に浮かぶのは彼らの恐るべき血の長、ドラーナ――それはまるで二つの敵に挟み撃ちにされているかのように思えた。彼はわかっていた、皆わかっていた、吸血鬼も自分達と同じようにゼンディカーのために戦うのだと。だが吸血鬼は血を糧にすると、そして軍全体が飢えているともわかっていた。

だがその作戦は問題なく進んだ。十分な休息をとった吸血鬼達は暗闇をものともせず、前方へ突撃して恐るべき熱意でエルドラージへと切りかかった。明らかに彼らはその飢えに、血への渇きに身を任せて戦いの獰猛さへと転じていた。ギデオンと、背後の兵士達はその日の戦いの疲労に襲われながらも、安堵の波を感じた。

これは戦闘計画のうち、タズリがギデオンの反対を押し切った箇所だった。休憩し、他の指揮官と共に食事をとり、計画と戦略を議論して夜を過ごす。その日は上出来に終わり、ギデオンは前線で自身が戦わずとも、夜もまた上手くいくことを信じなければならなかった。彼は眠ろうと努力すらした。だが十分な陽の光が東の空に漏れてくるや否や、彼は前線の軍勢に合流して吸血鬼達を新たな前進へと鼓舞するのだった。

都市を獣や蛮族から守るために建造され、エルドラージの蹂躙によって大半が崩れた海門の城壁、それが二日目には視界に入ってきた。ハリマー海と外海を狭く隔てる陸地は急速に狭まり、海門の巨大な白色のダムと崩壊した城壁へと続く。ハリマーの側は静かな砂浜に向かって緩やかに下り、逆側は眼下のうねる海へと白い崖が伸びていた。次第に狭くなる陸地は唯一の接近手段であり、水棲もしくは飛行性のエルドラージへと軍の両翼をさらす事になる。更にその道は街の出入り口へ向かう急な下り坂となっており、秩序ある進軍を困難にしていた。

だがギデオンの注意を引いた問題は地形ではなく、それどころかエルドラージとも何の関係もないものだった。軍勢の横で崖を半ば登った巨大な蛸が、彼らへ向けて巨大な触手をもたげていた。更に、その触手の先端にはマーフォークが座っていた。

兵士達は命令を求めてギデオンを見た。そのため彼は自身の当惑を押しやって崖の端へと向かい、そのマーフォークと対峙した。印象的な女性だった。空色の皮膚は水に濡れて輝き、藍色に縁どられた大きな鰭が、入念に整えられた髪型のように頭部から伸びていた。額には冠か頭飾りかで巨大な青玉が掲げられていた。そして片手に、彼女は武器を持っていた。赤い珊瑚らしきもので作られた、一風変わった二又槍。優雅な曲線を描いてその先は尖り、そして……奇妙なことに、どこか見覚えがあった。

「ねえ、これを見て」彼女は得意そうに笑って言った。「軍隊を連れてくるなんて、私が街を手に入れるのを手伝ってくれるの?」

「この街を――」ギデオンは当惑に口ごもった。

「私はキオーラ」

《深海の主、キオーラ》 アート:Jason Chan

ギデオンの凝視がキオーラの暗い色の瞳と合った。「ギデオン・ジュラといいます。この軍の司令官です。海門を取り戻すために来ました」そして彼は癖のような笑みらしきものを浮かべた。「力を貸して頂けることを嬉しく思います」

彼女はきつい笑い声を上げ、槍を掲げた。彼女の背後の海で波がうねり、巨大な海棲生物達の暗い姿を露わにした――ギデオンの斥候が言っていた「船団」を。

「そして私はこの軍の司令官。荒ぶる波濤にして深海の主。本物の神にだって対峙した――タッサですら私を倒せなかった。エルドラージに、偽りの神にそれができるわけなんてない」

「タッサ?」 ギデオンは目を見開いた。そうか、その二又槍は。「あなたはテーロスに?」

キオーラは彼へと片目を瞑ってみせた――同じ目の、上下の瞼を同時に動かす落ち着かない仕草だった。「『力を貸して頂けることを嬉しく思います』、ってね。プレインズウォーカーさん」

彼女が起こした波が海門の巨大な白いダムに砕けた。鮫と鯨が、海蛇とクラーケンがエルドラージへと噛みついて海に激しい飛沫を上げた。

「海門の戦いはもう始まってるわよ、ギデオン・ジュラ。ついて来たいなら急いで!」

巨大な触手がキオーラを海へ下ろすと、別の大波がその先の海にうねった。恐らくキオーラの波を避けようとしたのだろう、新たなエルドラージの群れが軍へと向かってきて、ギデオンは命令を叫んだ。そのマーフォークのプレインズウォーカーが率いる「軍」は彼の指揮を受け付けない混沌の勢力、だが最も役立てるよう自軍の攻撃を合わせることはできた。角笛が響いて命令を拡散し、彼は周囲の兵士達に流れる新たなエネルギーを感じた。

キオーラの軍勢は効果的に彼の軍の両翼を援護し、海門の外部城壁への接近を容易にしてくれた――少なくとも理論上は。だが最大の困難は、エルドラージが絶えることなく海門から湧き出してくることだった。それらは心によぎった瑞々しい生命力を求めてさまよい出ると、地形に従ってギデオン軍の進行方向へとまっすぐに現れた。エルドラージの最大級の集結を迂回する道はもはや無かった。彼らは敵と真っ向から対峙した。

彼は軍勢の熱意を感じた。海門の城壁が視界に入ると、彼らは前進したがった。敵へと突撃しそれらを大地から一掃したがった。彼もその情熱をわかっていたが、前線の進軍速度をゆっくりと一定に保った。最初の無謀な突撃を繰り返すことはしなかった。

前へ、常に前へ――だがもっとゆっくり。エルドラージは街から流れ出す氾濫、そして前進する一歩一歩が難関だった。

次の夜が訪れると、形勢を維持すべくドラーナの吸血鬼達が再び前線に並んだ。だが彼らの数は洪水を押し留めるには少なすぎた。キオーラの海棲軍の攻撃もまた夜の潮流とともに引いたようだった。吸血鬼達は後退に次ぐ後退を強いられて背後の宿営まで押し戻され、疲労した兵士達は暗闇の中でエルドラージを押し留めるために真夜中に起こされた。

《カラストリアの夜警》 アート:Jama Jurabaey

困難な夜が明けると、翌日は更にじれったい前進となった。だが太陽が上昇を終える頃、軍勢は海門の外部城壁へと達した。兵士達が石に手を触れ、親しみと崇敬をその壁に示すと前線からは歓声が上がった。彼らの多くにとって海門は我が家であり、他の者にとっても、その城壁は勝利への標を示すものだった。

第三城壁の一つは瓦礫と崩れ、もう一つは白い塵と化していたが、少なくともエルドラージの移動を幾分か制限していた。防御的な陣形をとることで――壁の逆側にいたとしても――夜に吸血鬼達がエルドラージを押し留める助けになった。そのため他の兵は休むことができた。

そしてその翌日、進軍を開始してから四度目の夜明けに、ゼンディカー軍は城壁を通過して海門へと入った。

唐突に、ギデオンは異なる戦いの中にいた。壁の外の開けた地形ではなく、都市の街路で二つの軍勢が衝突し、ねじれた小路と小さな広場で戦う。外部城壁と同じように、建物の多くは少なくとも部分的に破壊されていたが、その残骸も視界を遮り軍の進路に障害を形成していた。統制のとれた進軍はもはや不可能だった。

それは個々の部隊にそれぞれの最善を尽くさせる時が来たことを意味した。エルフの野伏は建物から建物へと素早く音もなく移動して前方を偵察し、個々の兵団が街を前進できるかどうかを確認した。臆病なゴブリンは狭い裂け目にもぐりこみ、そこに潜むエルドラージを根こそぎにした――そして都市の陥落以来瓦礫の中に閉じ込められていた、もしくは地下室に隠れていた数人の生存者を救出した。帆凧乗りと長魚乗りはエルドラージの大型の群れへと錬金術製の揮発薬を落とし、燃え盛る炎の爆発を起こした。

もはや自分達が前進しているのか後退しているのかすら、ギデオンには推し量れなかった。兵団が建物の一角を掃討して占拠する間にも、エルドラージはそれを取り囲んで背後の異なる兵団へと攻撃する。数人の兵が灯台にほぼ近づいたが、他はまだ城壁でエルドラージと戦っていた。この状況で後退とはどのようなものになるのかすら彼には定かでなかった。だがエルドラージはあらゆる所におり、彼の兵士達は単純にそうではなかった。彼は何かを見極める必要があった。

彼は一瞬立ち止まり、巨大なエルドラージの一体がその死に悶えるのを見下ろしながら、足元の石が震えるのを感じた。

「監視!」彼は叫んだ。「何か来るのか?」

巨大な長魚に乗ったマーフォークが彼の近くに降りてきた。「ゼンディカーです!」 彼女は叫んだ。「ゼンディカーそのものが、私達の戦いに!」

「何だ?」

「木と岩が! 大地が立ち上がってエルドラージを倒しています!」

ギデオンは理解できなかった――最初のエレメンタルが轟音とともに歩いてくるまで。その姿は巨大な獣のようで、だがその頭部は根の真中に大口を開けた古の樫の木のようで、両脚は太くもつれた木と蔓だった。エレメンタルは一歩ごとに石を震わせ、頭部を前後に揺すぶり、エルドラージを脇に放り投げながら進んできた。

《放浪する森林》 アート:Vincent Proce

更に多くのエレメンタルが視界に現れ、建物よりも高くそびえて広い街路を闊歩した。それらの身体は木と葉、蔓と枝、巨礫と岩盤でできていた。そしてギデオンは街路数本の向こうに、聳え立つエレメンタルの木製の角二本の間に立ち、両手と両目を緑色に輝かせて勝ち誇るエルフの姿を見た。ニッサが戻ってきた、言葉通りにゼンディカーを引き連れて。

ノヤン・ダールの乱動魔道士らも世界の破壊的な力を歌っていた。「震えよ世界! 揺れ、もがけ、壊せ、さもなくば死ね!」そしてここに世界は応えた。気まぐれで見境のない乱動としてではなく、ニッサの命令で進軍する、身体を持った自然の体現となって。

ギデオンは潮流が変わるのを感じた。彼の兵士達は見たこともない程に奮起し興奮した。ゼンディカーは過酷な世界であり、その民のほとんどは、世界が自分達を殺そうとしていると感じながら育った。だが今、とても具体的な形で世界は彼らの隣で戦っている。彼らの敵を殺している。兵士の群れがエレメンタル達の背後につき、歓声を上げては根の拳や石の棍棒を逃れたエルドラージを始末していった。

「私を上空へ!」ギデオンは今も頭上近くに浮かぶ長魚乗りのマーフォークへと叫んだ。

彼女は長魚を下ろして近づき、ギデオンはまず近くの建物の屋根へよじ登ると、乗り手の後部に取り付けられた鞍へと渡った。共に二人は都市の上空へ向かい、ギデオンは軍の各部隊が協力し合って動く全体の様子を見ることができた。

指揮官らと攻撃の計画をまとめている間、軍の各部が全て一つとなって働くことから彼はしばしば一つの身体に比喩した。今彼はその真実を目にした。二つの軍勢――兵士、海の怪物、エレメンタルからなるゼンディカー軍とエルドラージの群れ――それが二人の格闘家のように組み合っている。それぞれが海門のダムの表面の約半分を占領し、その中間には灯台があった。エレメンタル達は前線へ向かおうとするエルドラージを掃討するのを助け、そのためゼンディカー人は都市の半分を固く掌握していた。

そしてゼンディカー人が優勢だった。勝利は間近だった!

《多勢》 アート:Tyler Jacobson

ギデオンの命令で、長魚乗りは彼を灯台の近くに下ろした。彼は命令を叫び、角笛がそれを軍へと運んでいった。兵士達は前進し、帆凧乗りは宙に舞い上がり、斥候は建物の間を滑り、勝利は目前だった。

灯台の向こうで、戦いは次第に沈静化していった。都市から氾濫するエルドラージの流れに逆らって戦うのではなく、ゼンディカー人は目の前から都市の端へとエルドラージを追いやっていた。その生物はまだ戦っており、ゼンディカー人を食物にするか塵と化すという意思だけを持ち続けているようだった。だがゼンディカー人は今や優勢だった。そして彼らが休む夜の間、ドラーナの吸血鬼兵は造作もなくエルドラージを押し留めていた。

そして翌日の昼には、静寂が都市に降りた。一瞬の後、近くの城壁から歓声が上がって軍へと広がっていった。鼓動を高鳴らせながら、ギデオンは空中偵察係へと報告を求めた。

「戦いは止みました、ジュラ司令官」そのエルフが報告した。「都市の城壁内に、エルドラージの姿は見当たりません」

ギデオンは自分でそれを見たがった。「灯台の頂上へ。連れて行ってくれるか?」

エルフは頷き、ギデオンはゆるやかに波打つ飛行マンタの背に登った。一瞬後、彼は灯台の頂上の窓から海門全体を見下ろした。

都市は廃墟と化していた。多くの建物が塵と瓦礫にまで崩れ、街路には死体が散乱していた。強大なダムそのものは立ち続けていたが、その表面そこかしこに塵の荒廃が見えた。

だが海門は彼らのものだった。ゼンディカー軍はそれをエルドラージから取り返したのだ。勝ったのだ。

信号係が塔の頂上で合流し、彼の命令を角笛で伝えた――余力を残す兵団が二つ、ダムの両側に集合し、海から来るエルドラージに備えて小規模な哨戒団がハリマー側を、射手達は海側の壁沿いを見守った。海門は取り戻した、だがこれからはここを守らねばならない。

他の指揮官らもゆっくりと彼に加わり、そしてようやくニッサも現れた――そしてキオーラが。

「質問があるんです」ギデオンは歯を見せて笑いながら、マーフォークのプレインズウォーカーに言った。

「そう来ると思ってた」

彼がそれを口にするよりも早く、眼下の都市から叫び声が聞こえた。エルドラージの更なる侵入だろうかと思い、彼は窓へと急いだ。

赤味がかったその皮膚と対照的な白色珊瑚の鎧をまとったマーフォークが、灯台へと向かって全速力で駆けてきた。

「ジョリー・エン?」

彼女は叫んでいた。だがその言葉は聞き取れなかった。彼女が灯台に入ると、ギデオンも彼女に会うべく階段を下った。

そして彼はようやくその声をはっきりと聞いた。「ウラモグが!」

彼らは階段の途中で合流した。必死に息をつきながら、彼女はその警告を繰り返した。

「ウラモグが来る!」

次回および次々回の「Uncharted Realms」は『統率者(2015年版)』の新たなキャラクター達を紹介する予定です。『戦乱のゼンディカー』の物語は11月18日(日本時間11月19日)に再開いたします。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)