軍勢の形成

前回の物語:「目」での天啓

かつてノヤン・ダールは凪魔道士、骨身を惜しまぬ訓練を経てゼンディカーの憤怒を宥める術を学ぶ伝統的かつ専門的な魔術師の一人だった。彼らが対処するものは乱動と呼ばれる予測不可能な魔法的「気象」であり、それは強風や凄まじい突風から、地面が持ち上がる、植生が突然異常発達するなどあらゆるものに及ぶ。自分達が何をしているかを知る荒野の探検家たちは常に少なくとも一人の凪魔道士を探検に同行させてきた、そうでなければ自然の力の慈悲に直面するために。

だが時代は変わった。エルドラージが覚醒し、ギデオン・ジュラは海門にてエルドラージと戦う仲間を求めている。そして乱動は、かつてゼンディカーにおいて最も致命的な危険だったものは、今やその救済のための重要な武器となるかもしれない。

「均衡とは死なり!」 新入りたちの声ははっきりと響いた、とはいえ湿った空気の中それは美しくはなかった。彼らは大声で連祷するように、むしろ叫ぶように教えられており、その結果の音がノヤン・ダールの耳にどう届くかは気にしていなかった。不調和は無視できないものだったが、許容はできた。

「安寧とは死なり!」 その詠唱者は連祷を先導しながら奇妙な舞踏を演じた。彼女の足元の地面が散漫な様子で波打ち、だがそれでも十分な勢いをもって時折よろめきを起こすことができた。彼女はつまずくと、高い音程の詠唱を発した。唇から発せられたのは何かしらの言葉だったが、その韻律、速度、分別には無頓着だった。「死なあああああり!」そのいななく、皺枯れた叫びを聞くというのは朝の時間の喜ばしい過ごし方ではなかった。

それは、悲しいことに、完全に要領を得ていた。

全体の配列が不快だった。ノヤンは典型的な才気あるマーフォークの学者や魔道士が過ごす環境を思い描いた。海を愛し、そして彼自身を形成するような幾らか機知のあるやり取りに耽溺する、心地よい瞬間を愛するような。この珊瑚兜の避難所とは明らかに正反対だろう。ここは機知からは何マイルも遠ざかり、狂信もしくは無能、しばしばその両方に囲まれている。

《珊瑚兜への撤退》 アート:Kieran Yanner

事実、自分がこの避難所を作り上げたという責任感だけが、皮肉に満ちた喜びを彼へと僅かに与えていた。だがその大部分は彼を心から苛立たせた。

それはまたも、悲しいことに、完全に要領を得ていた。

「平穏とは死なり!」 ノヤン・ダールはエルドラージの覚醒について多くのことに憤慨していた。彼は故郷を失い、平穏を失い、彼の能力は敵への戦意にじりじりと苛立っていた。だが最も憤慨していたのは、この忌むべき詠唱を無限にも思えるほど聞かされることだった。連祷を書いたのは彼自身だったが、皮肉抜きでそこには何の喜びもなかった。それは故意に貧相かつ律動を欠いた詠唱で、以来ずっと彼はそれを繰り返し聞かされるという不運に見舞われていた。

もしくは、それもエルドラージがやって来て自分の内臓を引き裂くか脳を溶かすか、彼を塵と帰すまでの話だろうか。楽しみに待つ物事があるというのは大切だった。

少なくともノヤンはもはやその新入りの儀式を率いてはいなかった。彼らはその儀式を自分達の救済として受け入れていたが、他の新入りたちはそこまで無能ではなかった。自分や周囲の者を殺すことなく乱動を用いる術を熟達するのは実際とても困難だが、台無しの歌詞と韻律とノヤン・ダールの耳は些細な問題だった。

その詠唱者は次の文でつまづき、皆の「世界はうねる!」の合唱は苦しいものとなった。従順にも他の新入りたちは彼女の不自然な語調に合わせるよう奮闘し、彼らの多くが独自の無調性を混声に加え、文字通りの不協和音だとノヤンが思ったものを作り出した。

それは全てよりよき事のためだったが、よりよき事への犠牲は大抵そうであるように、誰も楽しんではいなかった。

「震える! もがく!」連祷の次の言葉は彼の頭を震わせた。だがこれほど現実を伴って発せられる音はないと気づいた。彼は詠唱者と新入りたちへと顔を上げた。全員が彼の背後、南の方角を見つめていた。ノヤンは振り返り、コーの帆凧乗りが装具を用いて一人の乗客を運んでくるのを見た。彼らは着陸までは数分ほどだろうが、誤った方角から近づいて来ていた。

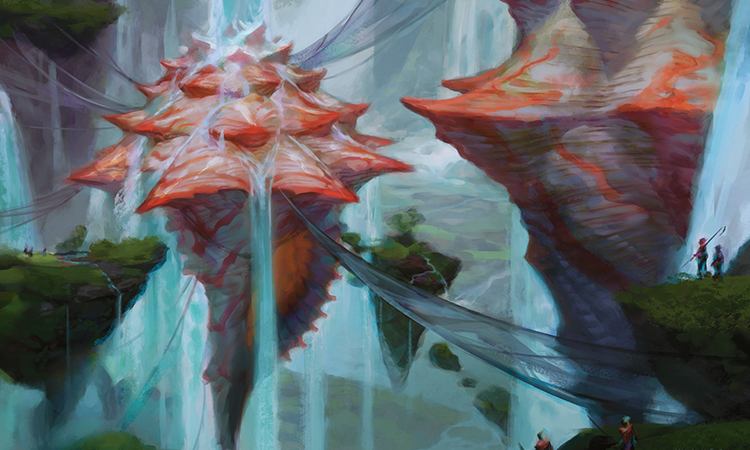

《乱動の噴出》 アート:Igor Kieryluk

珊瑚兜の避難所は到達困難な場所にある。全周囲を巨大な地溝で守られ、その浮遊する大地は崖の端へと縄で繋がれている。熟達のコーの崖歩きならばその縄を渡ることも可能だろうが、人々のほとんどは飛行してこの避難所へとやって来た。だがそれは北からだけだった。乱動が無くとも、峡谷内の風は予期不能で危険なものだった。乱動が起こる時は、そして多くの乱動魔道士がいる時は特に――彼らのほとんどはとりわけ熟達しているというわけでもない――風は当然、とても危険となりうる。特に南からの風は。そのため、この空中避難所を往来する者は皆反対の方角を使用する。その愚かな帆凧乗りは大地と一つになろうとしていた。親密に、致死的に。

ノヤンは駆け出した。腕は風を切り、肺が苛立った。帆凧乗りは彼の声が聞こえないらしく、降下と着陸の準備をしていた。その時猛烈な上昇気流が彼と同乗者を五十フィート持ち上げて激しく揺らし、その力に装具は剪断され、帆凧の同乗者は数百フィート下方の地面へと垂直に落下していった。

その人間が落下する様子をノヤンは恐怖とともに見ていることしかできなかった――そして当惑とともに。ノヤン・ダールとは異なり、その人間はもがきも叫びもせず、そもそも全くもって狼狽すらしていなかった。彼は――優雅に落ちていった、もしそのような事が可能ならば。とはいえ彼が免れぬ死へと落ちているのは明らかだった。ノヤンは走り続け、呪文を唱えはじめた、その落下の衝撃を和らげるために――とはいえ彼の速度では、衝撃を和らげたとしても僅かにまともな死体を残すだけだろうが。

黄金色の光が数度閃き、その人間の身体が輝いた。彼が地面に激突する寸前、ノヤンは彼の下からゆらめく波のようなものが弾けるのを見た。そして彼が地面に衝突した衝撃が自分の足元まで届くのを感じ、ノヤンは目の前の地面へとよろめいた。

ノヤンは不恰好に地面へ横たわり、うめきながら怪我はないことを確かめた。そしてぞっとする血と肉の潰れた何かを目にすることを想像しながら首をもたげた。だがそうではなく、彼が見たのは長身の武装した人間だった。背後の太陽に鎧を輝かせ、叫び一つも、血も、骨折も、見た所かすり傷すらもなかった。

その男はいかにして生き延びたのかを疑問に思いながら、ノヤンはゆっくりと立ち上がった。彼の背後でコーの帆凧乗りが奮闘の末安全に着地し、思うに同行者の無事を確認すべく二人へと駆けてきた。男は彼を近くから見て言った。「ギデオン・ジュラと申します。乱動魔道士のノヤン・ダール氏を探しています。鼻血が出ていますが大丈夫ですか?」 心配するその視線はあまりに本気で、ノヤンは叫びたくなった。

彼はほんの少しだけ、そうした。この朝感じた最高の気分だった。

《ゼンディカーの同盟者、ギデオン》 アート:Eric Deschamps

「壊すか、死か!」 新入りたちはその快活な連祷を再開し、ギデオン・ジュラは眉をひそめた。

「あなたは精鋭のエレメンタル使いの軍勢の長だとお聞きしていました」 ギデオンは首をひねり、二十人ほどからなるノヤンの新入りたちをそれとなく一瞥した。彼らは中庭で宙に向かって叫び、腕をでたらめに振り回していた。「彼らは……建物の中に?」 ギデオンは中庭の向こう、その背後の無人の住居へと視線をやった。

「彼らは見えないんですよ。他人から見える状態のままで、精鋭の軍勢であり続けるのは困難ですからね」 ギデオンはにべもなくノヤンを見た。ノヤンの良い気分は続いた。

「心の平穏を探せ! 殺せ! 砕け!」儀式のこの部分に到達すると、新入りの多くは動きに手刀や跳躍を加えた。何人かは自分達の内なる平穏を徹底的に打ち砕く様子を見せつけるのを心から楽しんでいた。心の平穏を征服した結果、多くの草が被害を被った。

ギデオンは片眉をつり上げた。「あれは掛け声としては少々……珍しいですね。もう少し静かな場所へ行けませんか?」 協調性なく音痴な新入りの小集団は二百フィートの落下にできない事をやってのけていた――ギデオン・ジュラを不快にするという。

ノヤン・ダールは片手を挙げ、勢いよく下ろした。地面が一瞬震え、そして静まった。詠唱者と新入りたちもまた静まった。「新入りよ、型を練習してくれ……慎重にな」 新入りたちは苦痛に満ちた誤りを通して学んでいた、そして「慎重」が何を意味するかを学んでいた。

開けた場所へと向かって歩きながら、ノヤンは傍らの人間の身のこなしに気が付いた。彼は完璧に揃った歩幅で歩き、その全てが安定と平静を保ちながら、思うままに屈むことも跳ぶことも、攻撃に移ることもできた。その動作と肉体をここまで完璧に制御できる者を見たのは初めてだった。

ギデオン・ジュラは大それた乱動魔道士になれるかもしれない。

「あの落下をどう生き延びたんです?」 それは驚くべき技だとノヤンは思った。もしその防御の型を学ぶことができたなら、生き延びる乱動魔道士は増えるだろう。とはいえそれは乱動魔道士でない者の生存率ついても期待できるだろうが。

「私は……危害に抵抗できるんです」ギデオンは一瞬止まって彼を見たが、何も言わなかった。ノヤンも黙ったまま、その沈黙がギデオンに言葉の空白を満たす励みになればと願った。だがそれが数秒続いた後、ノヤンは助け船を出そうとした。

「あなたは……説明にも抵抗できるようだ」 ギデオンからの更なる視線。彼はそれに熟達しているようだった。

「あなたとあなたの軍勢は大地、大気、水を操ると聞きました。海門にて力を貸していただきたいのです」 そしてギデオンは再び会話を切った。どうやら彼は実際の言葉を使うよりも、訴えるような沈黙と視線を探ることで意思を疎通する方がずっと快適らしかった。あるいはこれは学ぶ価値のある言語かもしれないとノヤンは思った。

《風への散乱》 アート:Raymond Swanland

「まず、私達は訓練の途中であり、海門で遊びまわる余裕はありません。次に、私達はエレメンタル使いでもありません」 彼は精一杯の軽蔑を込めて告げ、言葉を切った。そして期待とともにギデオンの表情を見た。だが彼は自分がその言語を話すほどには理解しなかった。更に数秒の沈黙の後、ノヤンは機嫌を損ねた。慎重に沈黙するというのは退屈だった。

「あなたがいた所の人々はくしゃみをします?」 侮辱の方が遥かにましだった。

ギデオンは無感情に彼を見つめた。「お判りでしょう、『ハクション!』という感じの」ノヤンは人間のくしゃみを真似してみせた、おびただしい量の鼻水まで再現しながら。ギデオンは真顔で見つめた。

「ええ。くしゃみが何かは知っています」ギデオンは答えた。その終わりには少なくとも訴えるような沈黙や探るような視線はなかった。

「我が民には三神の神話が沢山あります。子供たちのお気に入りの一つが『ウーラと海のくしゃみ』です。強力な魔法の真珠が海の心臓の深い底に隠されている、コーシはウーラにそう教えました。そしてウーラは真珠を盗もうと、海の心臓を探しました。ついに彼は心臓を見つけて中に手を伸ばしました、ですが真珠を取り出そうとした時、ウーラの袖が心臓の内側をこすり、心臓はくしゃみをしました。ウーラは固く白い鼻水の巨大な繭に閉じ込められてしまいました……コーシがやって来て彼を中から出してあげるまで」 ノヤンは微笑んだ。

「白い鼻水」 ギデオンの真顔はそのまま定着しようとしていた。

「大事なのは白い鼻水じゃないですよ、それはそれで面白いですがね。重要なのはくしゃみなんです」 その真顔と格闘することに何ら賢明なものはなかった。その真顔は明らかな勝者であり続けた。ノヤンは溜息をついた。敵よりも賢かろうと、相手がそれを認めないならば何になる? この点についてはギデオンとエルドラージ、どちらが嫌かノヤン自身判別できなかった。

「乱動」ノヤンは続けた。「そのくしゃみが、乱動なんですよ。エルドラージは世界を刺激しています。乱動はエルドラージの存在に対抗する防御として起こるもの。エルドラージの到来以前、我々は乱動を鎮める技を極めるべく、凪魔道士を名乗っていました。まるで熱を宥める癒し手のように」

「ですが、エルドラージが戻ってきました」ノヤンはギデオン・ジュラの存在に感謝した。目の前のこの、会話の幻を続けることに関しての熟達者を。

「エルドラージが戻ってきて、乱動もそれらと共に全力で戻ってきました」

「ですので、乱動魔道士になるのはもっと簡単なことかもしれません」

「簡単、ですが問題は二つ。まず、乱動を強めるのは容易いことですが、自分自身や見物人を殺すことなく強めるのはとても、とても困難です。その者が……危害への抵抗力でも持っていない限りは」 ギデオンは目を狭めたが、ノヤンは続けた。

《乱動魔道士の計略》 アート:Johann Bodin

「次に、最も乱動とやり合うことに熟達した魔道士は……」

「凪魔道士は皆、正反対の技を学ぶべく年月を費やしてきた」ギデオンが彼の言葉を締めた。ノヤンは微笑んだ。正真正銘の聡明な反応! 世界は驚異に満ちている。

「その通りです。本能は乱動を高めるのではなく宥めようとする。それと戦うためには多くの訓練を経た精神的切り替えを要します。このように……」ノヤンが劇的な様子で両腕を上げると、空中に大きな雷鳴が鳴った。乱動魔道士の新入りたちが駆け寄り、ノヤンを大きな円で囲んだ。

「ルーラ、連祷を導いてくれ。最初からだ」

ルーラは嘆き叫び、もがきながらもその顔に大きく笑みを浮かべた。新入りたちは忠実に続き、ぎこちない言葉一つごとに決して直せないような穴を良い状態の地面に作り出した。

均衡とは死なり!

安寧とは死なり!

平穏とは死なり!

世界はうねる!

震える!

もがく!

壊すか、死か!

心の平穏を探せ!

殺せ!砕け!

何にもなるな!

孤独を感じろ!恐怖を感じろ!場違いめ!

歩け、そして不調和を起こせ、混沌を起こせ!

もがけ!震えろ!波打て!

お前が壊すか、お前が死ぬか!

何もかもひどい言葉だったが、ノヤンは喜ばずにはいられなかった。新入りたちの心に正しい炎をともすために、その連祷は目に見えて効果的だった。彼はギデオンを見て、そしてその男が両の眉をつり上げ、あの真顔がついに呆然と目を見開く沈黙に征服される様子を見た。

「これは……考え直した方が良い、だろうか」ギデオンは声を絞り出した。

考え直した方がいい? ノヤンはこの日何度も苛立っていた。乱動魔道士となって以来、毎日が苛立ちの連続だった。だが怒りを覚えたのはこれが初めてだった。この武装した無骨者は自分の学び舎にやって来て、自分達に命令できると思った挙句、足りないと? 考え直した方がいいと?

「実演練習には順序があります」ノヤンは言った。「そうさせています」

ギデオン、ノヤン、そして新入りたちをタジームの主要大陸へと運ぶのには午前の半分以上の時間を要した。海門から何マイルも離れていたが、エルドラージの密度はここ数か月で目に見えて増大していた。放浪する群れを発見するのは難しくなかった。

無為な一瞬、ノヤンは考えた。ギデオンはもしかしたら愚かな戦士の外見を偽装した、何か秘密の、素晴らしい戦略的指導者なのだろうかと。そして乱動魔道士たちを自分の目的に使わせるべく、ノヤンの矜持を用いて操ったのだろうかと。無為な数秒が経過し、ノヤンはその考えを切り捨てた。まず、そのような計画を思いつくほど優れた精神を持つのはノヤンだけかもしれない。次に、ギデオン・ジュラは愚か者だ。それほどの二枚舌を操れるような愚か者はいない。

ノヤンの計画は単純で優雅なものだった。ギデオンはたじろぎ、やっては来ないだろうとノヤンが保障した偶然に関する多くのじれったい質問をしてきた。ついにギデオンは眉の上下で意思の伝達をする回数を減らした。彼は左右の眉を両方上げることについて驚くべき能力を持っていた。多くの才能を持っていた、このギデオン・ジュラという男は。

ギデオンはこの少人数でエルドラージを引き寄せる結果を最も懸念していた。彼は幾つかの小さな集団で向かうことを提案したが、ノヤンは拒絶した。適切な演技が可能な規模の人数がいれば十分だった。既に干からびた平原に、彼らは孤立した群れを見つけた。末裔とドローンが数百、そしてウラモグ自身の「直接の血統」とノヤンが認識した巨人が数体。

《平地》 アート:Vincent Proce

新入りたちは平原に大きく円を描いて並びながら、不安そうに、そして興奮していた。だが公平に言って、彼らはほぼ常に不安でありかつ興奮していた。彼らがエルドラージとやり合うのはこれが初めてでもなかった……それは今やゼンディカーに生きる者の一機能に過ぎなかった。だがエルドラージと戦うために互いに力を合せて魔法を用いるのは初めてのことだった。これは彼らの初めての実地訓練だった。

新入りたちが声をかけ合いながら異様で下手な準備の儀式を進める間、ギデオン・ジュラは動かなかった。落ち着いて平静で、そして驚くまでもなく沈黙していた。最初のエルドラージが集まり始めると、輝くしなやかな刃がギデオンの手の何らかの機構から現れた。ノヤンは信じられないように目を丸くした。ギデオンを叩きたかったが、それは自分の手を切ることになるだろう。手から刃を出すような者の気が確かだとは、理知的だとは思えない。

魔法の標のようなものを生成してエルドラージを引き寄せるべきかとノヤンは考えていたが、その必要はなかった。広がった新入りたちを無視し、エルドラージはゆっくりとギデオンとノヤンの方向へと押し寄せ始めた。このような反応に目の前で遭遇したことはなかった。最も理にかなった説明は、エルドラージは自分と同じようにギデオンを嫌っているのだとノヤンは考えた。

あるいは、エルドラージにはやはり知性があるということなのかもしれない。

ギデオンはノヤンを見つめた。「いつごろ乱動魔道士は乱動を使い始めるんです? もう多くのエルドラージがいます」 気に障る愚か者でも時々は要点を把握するということか。ノヤンは両手を広げ、新入りたちへと訓練開始の合図をした。授業では彼らはそれを「円を作る」と呼んでいた。新入りたちは各自のやり方で乱動との対話を開始した。大地へ語りかける者、大気へ語りかける者。川や湖こそないものの、数人の乱動魔道士は大地の内に常在する水へと語りかけた。

そしてノヤンも自身の魔法を唱え始める時が来た。

苛立ちを感じろ。夜の蚊、肩甲骨の間の痒み、決して癒えないヒリつく痛み。出そうで出ないくしゃみ、歯の間に挟まった食べ物の欠片、お前のではない子供の泣き声。感じろ。

ノヤンが外の世界へ向けた意識は僅かで、ギデオンが熟達の変幻自在の動きで輝く刃を振り回し、うねらせ、叩きつけるのをその端で垣間見ているだけだった。だがそれはノヤンですら注目に値するほどだった。自分が虚栄と退屈を感じていたのは明らかだった。エルドラージは押し、ギデオンはそれらを食い止めていた。

お利口じゃないか、彼はそう言おうとしたが、乱動の圧迫感が迫っていた。

その日の失敗したやり取り、間違えた音調とぎこちない動き、ギデオンの暗い口内から放たれた言葉、疎外感と苦々しさの微片、ノヤンはそれら全てを振り払って自身の内にかき集めた。これは大地が感じていること、ゼンディカーが感じていること、エルドラージの不快で異質な接触が感じさせていること。

円を広げ、新入りたちはついに乱動の一部に繋がった。彼らとノヤンの間の地面は震え、揺れ、大気は突風となりうめいた。新入りたちは地面を、大気を、水を半円のパターンに、そして前後に動かした。さらさら、さらさら。その大きな円に沿って回転しようと、地面が動き持ち上がった。新入りたちは動きと拍子を合わせ始め、そしてギデオンとノヤンを取り囲む大きな円形の地面が回転を始め、そして回転方向を変えた。

《鼓舞する突撃》 アート:Willian Murai

足元で地面が動き震えると、エルドラージは狂乱とともに駆けた。もはや無気力ではなく、忙しくさえずりながらギデオンとノヤンに襲いかかった。終わることのない獰猛な切り裂きを揺らめかせながら、ギデオンの皮膚は不可視のエネルギーの盾をまとい、絶えることなく輝いて黄金色の火花を散らした。エルドラージの触手が一本ノヤンの顔面に迫ったが、いかにしてかギデオンは先にそこにいて、ありえない動きで触手を叩き落としエルドラージの首を切断した。大型のエルドラージは彼らに近づき、そしてギデオンの息は上がっていた。「早く、して下さい、エルドラージを倒すために何かするなら。永遠にあなたを生かしておくことはできない」

乱動は近づいていた。とても近づいていた。勢いよく放たれたがっていた、だがノヤンはそうさせなかった。まだだ。ノヤンの内なる苛立ちは、大地の内の苛立ちは、増大していた。新入りたちはその魔術を一つの自主的な律動へと溶け合わせ、ついに彼らが毎朝逃していた律動を見つけた。さらさら、さらさら、岩が解かれ、風が緩んだ。大地はその全てを破壊したがっていた。腐敗の手による荒廃の接触全てを滅したがっていた。乱動は安堵を求めて必死にうねり、跳ねた。

《果てしなきもの》 アート:Jason Felix

ギデオンの倍の背丈のあるエルドラージが一体、木の幹よりも太い腕を二人の頭上めがけて振り下ろした。ギデオンは腕を挙げ、巨大な肢が彼のエネルギーの盾に激突し、黄金色の火花が激しく散った。だがギデオンは地面に片膝をつき、エルドラージの巨人は更なる一撃のために腕を振り上げた。

「今だ、魔道士!」ギデオンは怒鳴った。

もがけ、震えろ、波打て、壊せ。

「あなたは難攻不落、そうなんだな?」ノヤンが叫び、ギデオンは頷いた。

もがけ、震えろ、波打て、そして、壊せ。

《乱動を刻む者、ノヤン・ダール》 アート:Karl Kopinski

ノヤンは呪文を放った。新入りたちの輪とノヤンの間の地面が、風とマグマと岩を渦巻かせながら完全に崩れ落ちた。それまで数百フィートの広がりがあった固い地面は今や……何もなかった。エルドラージとギデオンは瓦礫の嵐の中を勢いよく落下していった。そしてギデオンの揺らめく盾が黄金色の光を閃かせる様子をノヤンは見ることができた。

《沸き立つ大地》 アート:Titus Lunter

混沌の戦いの騒音は今や、呆然とするような静寂に取って代わられていた。ノヤンは僅か2フィート四方の地面の小片に独り立っていた。今や全周囲の数百フィートが深い溝と化し、自分達が成したものを信じられない様子で見る新入りたちと彼とを隔てる巨大な空白となっていた。新入りたちは溝を見て、顔を見合わせて、そして歓声を上げ始めた。遥か下で瓦礫と土煙が落ち着くと、最後の岩と炎が落下する中に彼らはエルドラージの屍と、黄金色の輝く火花をまとった一つの人影を見た。

ノヤンは微笑んだ。素晴らしい瞬間だった。唯一の後悔は、ギデオンが落下しながらただの一度も悲鳴を上げなかったことだった。あの男を混乱させるにはどうすれば良いのだろう?

「素晴らしい部隊をお持ちだ、ノヤン・ダール。海門でお会いしたく思います。あなたがたが必要なんです」

新入りたち……いや、もはやその呼び方は正しくなかった。乱動魔道士たちは歓声とともに二人を囲んでいた。ノヤンとギデオンが共に救助されると、彼らは皆珊瑚兜近くの崖の宿営地に集合した。ノヤンは晴れやかな気分だった。ついにこの男は乱動魔道士たちの真価を認識したのだ! 自己満足を感じずにはとてもいられなかった。「ここに来て我々を見ることができて良かった、そう思って頂けましたか」

「はい、本当に」ギデオンはノヤンをじっと見つめた。だが彼の瞳にはどこか気まずさが、ノヤンがからかってやりたいと思うような何かがあった。「すみませんでした、ノヤン、疑ったりして。あの技は素晴らしかった」ギデオンは微笑み、ノヤンは誇らしさのあまりに立ったまま言葉を失っていた。この愚かな戦士が自分を称賛した、ただそれが全てだった。

乱動魔道士たちが食物と飲み物を運んできた。彼ら全員にとって、今夜は勝利を祝う大きな宴になりそうだった。エルドラージは明日もまだそこにいるだろう。

ギデオンは出発の準備をしようと、彼を連れてきた帆凧乗りを示した。「私は海門に戻らねばなりません。皆さんは明日来られますか?」

「ええ。ギデオン・ジュラ、そこで会いましょう」ノヤンはもっと何かを言おうとした。理想的には何か鋭い皮肉を、だが言葉はなかった。奇妙なことに彼の皮肉は消え失せてしまっていた。

ギデオンは振り返った。「離れる前に一つ質問させて下さい。あなたが話してくれたコーシとウーラの物語、最終的に真珠を手に入れたのはどちらだったのですか?」

ノヤンは得意になって笑みを浮かべた。「もちろん、コーシですよ。コーシの物語はほとんどがそういうものです。コーシがウーラに何かをさせる、ウーラが元々やろうとは思わなかったことを。そしてコーシがその利益を得ると」ノヤンはコーシの物語が好きだった。

ギデオンは微笑んだ。「賢いのですね、コーシは。手に余る賢さです、やはり。ノヤン、海門でお会いしましょう」ギデオンは背を向け、帆凧の装具に自身を結びつけ、そしてその帆凧乗りとギデオンは海門へと戻っていった。ノヤンは彼らが去るのを見送り、知的能力の狭さを告白するギデオンの大らかさを物思い、そして彼が浮かべた奇妙に控えめな微笑みについて考えこんだ。

その夕遅く、多量の酒とギデオンの最後の言葉についての更なる熟考を経て、ノヤン・ダールの得意顔は全くの真顔へと転じた。

《大草原の川》 アート:Adam Paquette

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)