侵入

前回の物語:鉄面皮

ゲートウォッチがアモンケットを訪れる何年も前、三人の子供達に降りかかった結末と未来はこの次元の運命へと予期せぬ影響を及ぼした。

水辺にその姿はあった。

鶴が飛び立つ金切り声が彼女の存在を告げ、少年は振り返った。彼女はサンダルの両足を広げて葦の草むらに立ち、両手を腰にあて、歯を見せて笑った。

「ナクト、他のみんなは騙せたかもしれないけど、私から逃げられると思った?」 彼女の声はその距離でも楽々届いた。

エイヴンの少年は翼をわずかにはためかせた。少女の満足が感じられるほどに流れてきた。

「眠れなかったんだよ」 川から上がりながら、少年は言った。

彼女は頷いた。「うん。私も」

砂洲の豊かな細泥を裸足で踏み締め、彼女へと向かいながらナクトは嘲った。「嘘つけ、寝台の横を通った時、サンドワームの叫びみたいないびきをかいてただろ」

彼女は笑った。「えっ! それは、えっと、ただ寝たふりしてたのよ!」

ナクトは彼女を見つめた、厳格な侍臣の表情を精一杯真似て。「いびきの女王サムト、嘘については下手なことこの上なし」

サムトは彼をからかうように突き飛ばし、ナクトは水へとよろめいたが翼を羽ばたかせて姿勢を保った。驚いた悲鳴は陽気なさえずりへと融け、彼は膝まで水に浸かったまま、腰を落として防御の姿勢をとった。サムトの両目が挑発にひらめいた。取っ組み合いを想定し、その両足が直観的に動いた。

同じ年齢ながら、サムトはナクトよりも頭一つほど長身だった。素早さも力も上、更には地の利もあった。敵が何であろうと、この状況で戦うことを選ぶのは愚かだとナクトは心得ていた。

だが、サムトのことも心得ていた。

彼女はすぐさま動いた。水飛沫を上げてナクトへと突進し、恐るべき速度で距離を縮めた。ナクトは水に浸りながらも身体を落とし、重心を落として構えた。サムトは川底の砂に足をとられ、自らの速度によろめいて手をふらつかせた。ナクトは水に手を入れて彼女の脚を掴み、引いた。サムトは悲鳴と飛沫とともに水中へと消えた。

だが彼が優勢だったのは束の間だった。強い手に腕を掴まれるのを感じ、ナクトもまた水へと引き込まれた。しばし、泡と水流に全てが揉まれた。そして二つの頭が水面を破り、ナクトは羽毛から水を振るい落とし、サムトは大きな笑い声を響かせた。彼女は水の中で立ち上がった。黒髪はもつれて濡れ、その丸い顔に張り付いていた。

「やったわね、ナクト! そのうちやり返してやるから!」

「ありえないね」 ナクトの皮肉を顔面一杯の水飛沫が応えた。

「少し考えてから動くようにすれば、いつでも先手を取れると思うけどな」

サムトとナクトは驚いて顔を向けた。岸にデジェルが立って二人を見つめていた。厳しい表情をしているつもりが、その目は笑っていた。

サムトは彼へと水を跳ね上げた。「デジェル、大人ぶるのはやめてよね」

デジェルは素早く下がり、サムトの攻撃から離れた。「準備しなきゃだろ、川で遊んでる場合じゃない」

「ちょっと、私達を探して来いなんて誰にも言われてないでしょ」

「君達二人が困ったことにならないように見ていないといけない」

サムトは視線を動かし、川から上がった。ナクトは翼を一度、二度羽ばたかせて彼女を追い越し、岸へ向かった。

「僕はただ……離れて考えたくてさ」 着地して彼はそう言った。「自分で、少しだけでも」 彼はサンダルを隠していた葦へと歩き、戻ってくるとサムトが少し元気のない表情で立っていた。

「そう、ごめん、邪魔するつもりは――」

「あ、そうじゃなくてさ、大丈夫! そういう意味じゃなくて。二人がいるのは構わないんだ、本当に。二人が僕の背中を見てくれてるってわかるのは……嬉しいから」 ナクトはかぶりを振った。「ただ……今日は、僕らの収穫の日だから」 彼の視線は川を横切り、街へと戻った。

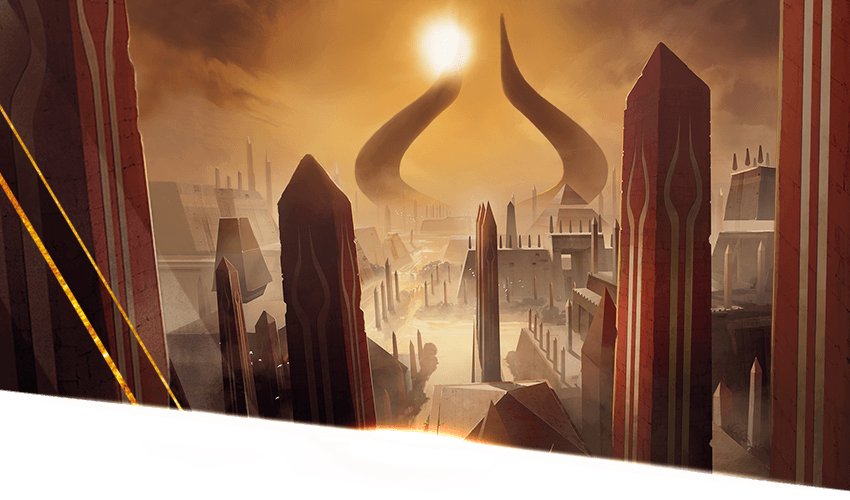

ナクタムンが彼らの前に広がっていた。誇らしい碑とそびえ立つ建築物が遠くにかすんでいた。副陽の輝きは濃い橙色で、地平線上の低くから建造物にちらついていた。小さなフェラッカ船が川面を滑り、白い帆が地平線を鋭い角度に裂いていた。主陽が遠い地平線のすぐ上に顔を覗かせていたが、まだハゾレト神の神殿の背後に隠れたまま、その神殿の暗い影に黄金の光輪を放っていた。

ナクトが思い出せる限り毎日、選定された者らが彼や他の子供達を、街を一望する高所の庭へ連れて行ってくれた。毎日、侍臣らが講義を行った。「ナクタムンの美と驚異を理解するのです。それを可能とした神々の祝福を目にするのです」 毎日、神々を称えるために、そして刻を待つために新たな神殿や壮大な聖堂が完成していくように見えた。侍臣からの教えは全て、人々の真の目的についてだった。そして今、十二歳を迎えた収穫の日に、彼とデジェルとサムトは最初の一歩を踏み出すことになる。定められた道へ、自分達の運命を悟ってこの壮大な都市の一部となるための道へ。

サムトはナクトの頭部の羽毛をかき乱した。「わくわくするよね、ナクト! やっと私達の番なんだから! 今日で子供は卒業、先に言ったみんなの仲間になる。『決意と結束の日々が始まるのです』ってね!」

アモセ侍臣の馴染みある言い回しにナクトは頷いた。それでも彼は今朝早くに寝所を離れてから腹の底に残っている、噛み続けるような心配を振り払えずにいた。

デジェルは溜息をついた。「二人とも。もうみんな起きてるだろうし、まだ準備中のうちに戻るぞ」 彼はサムトが投げつけてきた泥玉を巧みに回避し、背を向けると足音高く砂洲沿いに街へと戻っていった。

ナクトは立ったままでいた。サムトは彼へと歩き、身体を寄せ、横目で彼を一瞥した。その指にはまだ泥がついていた。「怖いんでしょ」

ナクトは笑った。「君は鈍いんだよ」

「考えすぎなのよ」

「君はせっかちすぎるんだ」

二人はヘケト侍臣の表情を精一杯真似し、指を動かしながらかぶりを振った。

「あなたはもっと訓練に集中するのです」

「あなたはもっと直観に従うのです」

「一緒にいられたらいいんだけど」 怖れの一つがナクトの口から漏れ、宙に漂った。サムトは指の動きを途中で止め、驚きに眉を上げた。ナクトは口ごもった。「君と、デジェルと、僕と。三人一緒なら上手くやれると思う。それに……別れるのはきっと寂しいよ」

サムトは背筋を伸ばして頷き、ナクトは胸の重みが僅かに軽くなるのを感じた。

「私だって」 サムトは視線を街の方角へと素早く向けた。「一緒に来世のために頑張りたい、ナクトとデジェルと一緒に。でも……違っても、違う一門に入ることになっても、オケチラ様が真実へ導いてくれる。『我が信念は神々に、その信念は王神に』」

ナクトは頷き、馴染みある詠唱に頷きを返した。「かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の英雄たらんことを」 そして、また別の恐怖から逃げるように、次の言葉が口をついて出た。「でも、もし……もし、疑ったら」 彼はサムトから目をそらした、その疑問の視線から。

「もし、信仰に迷ったら?」

二人の間に沈黙が続いた。ひどくまずい事を言ったのではないかとナクトは思った。やがて、サムトが口を開いた。

「ナクトは造反者じゃないよ」 サムトの声は低く静かだった。「私達、誰だって怖いし迷う。私だって疑問に思ったこともある」 サムトは少し離れた砂丘を指さした。「でも、あのヘクマだって無敵じゃないでしょ。たまに、怪物が入り込んだって話を聞くもの」 ナクトは頷き、自分達をその先の荒野から守ってくれる障壁の揺らめきを目でたどった。熱砂、うねる荒々しい嵐は障壁の外側高くまで押し付けられ、強力な魔法で止められている。乾いた死の砂丘からほんの数歩離れて、ルクサ河に育まれた肥沃な緑が繁茂していた。

サムトはゆっくりと深呼吸をした。「でも、神様は本物だってわかってる。ああいう怖いものから私達を守ってくれる。そして栄光へ導いてくれる、ヘケト侍臣が言うみたいに。つまり、先生が説教の間に言うみたいに、『信念を抱くことは問うこと、疑念の一面を見つめて新たな真実を見出すこと』って」

ナクトはかぶりを振った。「思ったより、サムトは授業に集中してたんだね」

サムトの顔に笑みが静かに戻った。「言ったでしょ、寝てるふりをしてただけって」

ナクトは彼女を軽く突き、デジェルに追い付くべく駆けた。彼は前方の橋で立ち止まり、辛抱強く二人を待っていた。主陽が遠くの神殿にかかる頃、サムトは少年二人へと駆けた。そしてデジェルが加わって走る頃には、ナクトの不安は昼の熱に融け去っていた。

「ちょっと、ナクト」

ナクトは目を開けた。

「ナクト、ねえナクト」 少し大きな、少し切迫した声。彼はじっと黙っていた。

「ナクト。ナクトってば。ナークート」 ナクトは寝がえりを打ち、寝台が震えた。翼を身体の下で皺にしながら、彼はサムトの熱心な顔を見上げた。

「ナクト、起きてる?」

その真剣な問いに、ナクトは笑い声を押し殺した。「いいや」 彼はそう言って横向きになった。

「静かに」 彼女はナクトの腕を引いた。彼は再びあお向けになり、上体を起こした。

「眠れなくって」 サムトは彼の隣に腰を下ろした。

「誰だって眠れないよ、サムト、君のお陰でさ」 不満の声が暗闇から聞こえた。デジェルの顔が薄暗い中に現れると不機嫌に顔をしかめ、あくびをした。

その言葉を裏付けるように、近くの寝具からくぐもった声がした。「静かにしてよ」 もう数人の声がそれに同調した。そしてデジェルの背後に数体の選定された者がゆっくりと向かってくるのをナクトは見た。彼は嘴に指を当てるとデジェルとサムトの手を掴んだ。三人は低く屈んで寝具と寝台の下をそっとくぐり、よろめく包帯の足が過ぎるのを止まって待った。入口の近くまで辿り着くと、三人は抜け出して自由を求め駆けた。彼らが扉をわずかに開けて外へ滑り出す寸前、夜の赤い光が寝台の列に踊ったが、選定の世話人らは気付かなかった。

背後で年少者の宿舎が巨大かつ少々不吉にそびえ、副陽の真紅の光がその正面に深い影を投げかけていた。三人は素早く脇道へ忍び込み、ケフネト神の彫像が飾られた噴水へとやって来た――寝台を抜け出した時に涼しい夜を隠れて過ごすのは、決まってここだった。

デジェルはまたも欠伸をし、サムトは彼の頭を軽く叩いた。「本当に眠れたの? 興奮しなかったの?」 彼女は信じられないというように見た。

「言っておくけど、私は眠れたし、興奮もしていたよ」

サムトは視線を動かした。「デジェルってつまんない奴」

「ごめんサムト、でも僕もデジェルと同意見だ」 ナクトが申し出た。「明日には門弟としての訓練が始まる。よく休んでおいた方がいいと思うんだ」

「寝るなんて地味なことしてられないでしょ! 私達はター一門のデジェル・ナクト・サムトなのよ!」 サムトは胸を張った。少年二人は不平の声を上げ、だがその表面的な無関心の表面の下には、痺れるような興奮が響いていた。サムトは続けた。「セタとバセタも同じ一門だって。早くみんなと一緒に訓練始めたい!」

デジェルは頷いた。「凄く楽しみだ。けどナクトは私達とは離れて訓練するんじゃないかな」

サムトは眉をひそめた。「飛ぶ訓練とかそういうの?」

「収穫の時によく見てなかったんだろ。私達はコペシュだったけれど、ナクトは杖を受け取ってた」 デジェルはナクトへと笑みを向けた。「つまり、秘密にしてた事があるんだろ?」

サムトはナクトへと訝しげな視線を向けた。彼の頭頂部の羽毛が少しの気まずさに逆立った。「秘密にしてたつもりはないよ、ただ、言う機会がなかっただけで。それにまだ、本当にきちんとできるわけじゃないし」 そしてデジェルを一瞥し、ナクトは目の前の噴水へと集中した。

彼は片手を伸ばし、深呼吸をし、目を閉じた。暗闇の中、彼は水が泡立つ音を聞き、デジェルとサムトの驚愕が続いた。彼は手を、心を引き、目を開けると水が噴水から小さくうねって吹き上がり、指の間を踊った。水は揺れる帯となって流れ、彼の皮膚に全く触れることはなく掌の上で小さな球となり、わずかにぐらつくと熟した葡萄の粒のように弾けた。

サムトは低く口笛をふいた。「すっごい! どうやって――いつわかったの?」

ナクトは片手を噴水に入れ、水の冷たさを楽しんだ。「ほんの最近。川の中を歩く時に、時々川が……聞いてくれるのがわかったんだ、そして僕に従うのが」

デジェルは微笑んだ。「一門に魔道士がいるといいって言うからな。ナクトの術で私達全員がもっと強くなるよ」

「一緒にいられて本当に良かった。私達三人を誰も止められやしないわ!」 サムトはナクトの頭を抱え込み、羽毛をかき乱した。ナクトは笑い声とともに彼女の腕を抜け出し、だがそれは偶然にもデジェルに体当たりをする結果となり、彼は噴水へと突き落とされた。デジェルはずぶ濡れになって這い出て、その表情は不機嫌に怒っていた。サムトは水を滴らせるデジェルに笑い転げ――そして今度はデジェルが彼女を噴水に突き落とした。三人は陽気な水のかけ合いを始めた、夜の静寂の中に笑い声をこらえながら。

やがて飽きると三人は噴水の端に座り、息を整えた。突然、サムトが立ち上がって少年二人へと向き直った。

「私もね、秘密にしてたことがあるの」

そして彼女は背を向け、夜の中へと駆けていった。デジェルとナクトは顔を見合わせ、肩をすくめ、彼女を追いかけた。

ナクトは街のこの区域に来たのは初めてだった。サムトは二人を連れて幾つもの曲がり道や角を過ぎ、狭い路地をくぐり抜け、中心街や主要な碑から遠く離れて忘れられた地区へやって来た。当初ここは兵舎の区画だろうかとナクトは推測したが、今も使用されている新しい区画に比較すると、古い住居の多くはむしろ放棄され忘れ去られたように見えた。この付近に今も立つ建築物は古く、陽と時に摩耗していた。新しめの部屋や屋根の層が、荒廃した過去の構造物の残骸を覆い隠していた。深く入り込むほどに、壁の象形文字すらもナクトが学んだものとは異なっているように見えた。彼の知らない多くの表象があった。

彼女について行くため、ナクトは飛んでいた。サムトの速度と持久力は比類ないものだった、年長の子供達の間ですらも。デジェルは彼女に匹敵する数少ない一人だった。サムトは自分のために速度を落としているとナクトは知っていたが、それでも到着する頃には息を切らしていた。そこは狭い通路が終わり、小さな広場になっていた。

「サムト、ここは一体?」 デジェルが少し乱れた息で尋ね、顔の汗を拭った。

サムトは広場の先、崩れかけた古い壁に描かれた巨大な壁画を示した。絵は消えかけており、刻み込まれた箇所もほぼ摩耗しきっていた。「私もよくわからないけれど、古い所。すごく古い場所。もしかしたら、私達の知ってる誰よりも古いかも」

ナクトはその壁画へと歩みより、その意味を解読しようと目を狭めた。絵は様々な姿勢の人々を描いたものだった。幾つかはほぼ見たことがあるような、侍臣から教えられた戦闘の構えの幾つか、だが他の多くは全くわからなかった。同時にナクトには読めない記号や神秘的な文字が、知ったものと混じっていた。彼が読めるものですら、奇妙な書かれ方と偏りがあり、結果として様式も見た目も全く異なるものになっていた。

「すごく奇妙だ」 彼は呟いた。

デジェルは少々居心地が悪そうだった。「過ぎた過去を懐古するなかれ、それが神々の教えだ。試練と来世は全て私達の背後ではなく先にある」

「でも見て――この古い壁画、神々もいるのよ! これはハゾレト様」 サムトは絵の中、長身の人物を指さした。それはまさしくハゾレト神だとナクトにもわかった――だがどこか違うように見えた。他のあらゆるものとは様式が異なるように映った。ハゾレトは自身よりも小型の人々を見つめていた。人間、エイヴン、アイノク、ミノタウルス、ナーガ、全員が様々な姿勢で立っていた。

「これ、何してるんだと思う?」 その風変わりな姿勢を指さし、ナクトは尋ねた。

サムトは微笑んだ。「それが私の秘密。これが何なのかを解き明かそうとしてきたの。これは昔の戦闘の構えか、動きの型か何かだと思う」

その言葉とともに、サムトは壁画の最初の姿勢を再現した。足を広げて平衡を保つ、馴染みある安定した姿勢。だが動き始めると、その身体はどんな戦闘形式とも似つかない律動と鼓動とともに流動した。滑らかにしなやかに、力強くも柔軟に、風にたわむ葦のように。彼女は壁画に描かれた姿勢を一つ一つ再現し、ナクトの心がそれを追う中、彼女の足は塵を舞い上げた。僕が飛ぶように動いてる、彼はそう感じた――思考よりも原始的な本能的に従った筋肉の動き、言葉や血よりも何か深くを流れる古の記憶。

サムトは不意に動きを止めた。その突然の静けさには違和感があった。「わかったのはここまで」 そしてそう認めた。

「今の……綺麗だった」 ナクトは微笑んだ。サムトは赤面し、デジェルは咳払いをした。

「ここ、ハゾレト様の古い神殿なんじゃないかって思うの」 サムトは話題を変えた。「だってこれ……何か大切なものみたいだし。どう?」

「わからないよ」 デジェルが口を挟んだ。彼はサムトへと歩き、壁画を見つめ、その表情には驚嘆よりも疑念が刻まれていた。「もしそうなら、どうして放置されているんだ? この絵も記号もこんなに変な感じなんだ? もしかしたら……もしかしたら、ここにいたらいけないのかもしれない」

「いつもそう、つまらないこと言うんだから」 サムトはデジェルの腕を殴りつけた。

「私はただ、もっと気をつけた方がいいって思うだけだ」 早くも痣になりかけた箇所をこすり、彼は反論した。

サムトは鼻を鳴らした。「デジェルはもう少し気楽になった方がいいのよ。ケフネト様は修練者に教えてるでしょ、質問すべし、詮索の心を持つべし、って」

「一門は規律正しくあれというのがオケチラ様の教えだ」

二人は口論を始め、神々の言葉を引用しては互いを大人げない名で罵り合った。ナクトはそれを無視し、ハゾレト神の足元に残る消えかけた壁画を手でなぞった。

「不思議に思わないかな」 彼は大声で一人言った。「もし、神々よりも前の時代があったとしたら」

突然の沈黙がナクトを黙考から叩き出した。振り返ると、デジェルとサムトが共に自分を見つめていた。

「王神様は永遠だ」 デジェルは片眉をナクトへと上げた。

「もちろんだよ」

気まずい沈黙が流れた。

「……かの御方が疾く帰還されんことを、そして我等は蓋世の英雄たらんことを」 サムトが言った。

「うん、ありがとう」 ナクトは翼を鳴らし、デジェルは顔をしかめた。

「ただ――うん、王神様は今おられないけど、初めて王神様が来る前の時代はあったのかな?」 デジェルとサムトの不安が増すのを感じたが、ナクトは続けた。「王神様が神々に教えて、神々が僕たちに教えて、じゃあ、誰が王神様に教えたのかな」

「王神様に教えは必要ない。王神様こそ全ての源だ」 デジェルが答えた。「教室で最初に教わったのがそれだろ」

サムトは低いうめき声を漏らした。「ねえ、デジェルを調子に乗らせないでくれる? 私、ヘケト侍臣の教室をぎりぎりで生き延びたんだから。デジェルのもっと下手な説明に耐えられる自信はないわ」

緊張が解けた。デジェルは笑い声をあげ、ナクトは弱々しく微笑んだ。

「……何にせよ、二人とも私の秘密を知ったからには」 サムトはデジェルへと拳を向けた。「あんたの番よ」

デジェルは瞬きをした。「私の番?」

「ナクトも私も秘密を教えたんだもの」 サムトは真剣に頷いた。「あんたも言うのが筋じゃない?」

デジェルは当惑して見つめた。「秘密なんてないよ」

「嘘。流石のあんたもそんなつまんない人じゃないでしょ」

デジェルはしばし考え、そして晴れやかに顔を上げた。

「いいよ。厳密には秘密ってわけじゃないけど、ええと、まだ言う機会がなかっただけで」

「訳ありは止めて教えなさいよ!」 サムトはデジェルの胸を突いた。デジェルは微笑んで静かに歩き出し、広場から出た。サムトはそのすぐ後に続いた。

「つまり……今夜はずっと寝ないってことだよね」 その後ろから、ナクトは二人へ向けて言った。

目の前の光景を信じられず、ナクトは驚愕とともに見つめていた。片手を伸ばすと、ゆらめき光り輝くヘクマを、半透明の障壁を感じた。強力な水の魔術で織られたその障壁は堅固に感じた。突き通せない、砂や荒野に潜む影を止められるほどに強力な壁。

その向こう側から、悪戯っぽい笑みとともにデジェルが手を振っていた。

彼が身体を屈め、ほとんど見えないヘクマの穴を通って戻るのを二人は見つめた。すぐに彼は再び二人の隣に立っていた。デジェルが通った唯一の証拠は砂に残した小さな足跡と、脛に吹きつける熱風だけだった。

「ここから外に行けるんだ」 ナクトが言った。

その言葉に、デジェルの顔から笑みがすぐさま消えた。

「そんなの駄目だ。ケフネト神の侍臣に言うべきだ、そうすればこの穴を塞いでもらえる」

「すぐに明かす秘密に何の意味があるんだよ?」 ナクトが尋ねた。

デジェルは激しく首を横に振った。「言っただろ、本当の秘密じゃないって。昨日、君達二人を探していた時にこれを見つけて、単純に誰にも言う時間がなかっただけだって」

「じゃあ、もう何時間かは大丈夫だよ」 自分の嘴から発せられた言葉に、ナクト自身も半ば驚いた。だがサムトが見せてくれた壁画が、彼の内なる何かを動かしていた。「僕は、向こう側に何があるのか見てみたいんだ」

デジェルが睨みつけた。「何があるかなんて、知ってるだろ。怪物、さまよう死者、虚無、それと荒野。天使は造反者をそこへ連れていく、私達の心と信仰が純粋でいられるように」

「僕達が知ってるのは、何があるのかって教えられた事だよ」 ナクトが反論した。自分の言葉がどう響くかはわかっていたが、彼は続けた。「自分の目で見てみたいんだ。試練への道を歩みはじめる前に」

「どういうつもりだよ」 ナクトの言葉にデジェルは目を見開き、熱烈にかぶりを振った。「そんな言葉はまるで、まるで――」

「造反者みたいだ、って言いたいんだろ」 ナクトは瞬きをした、そして目に涙が浮かんでいることに驚き、恐怖が泡立ってくるのを押し殺した。「僕は違う。少なくとも、違うって思う。神々を敬愛してる――オケチラ様が僕達の間を歩いていた時は、凄く嬉しかった。ロナス様が午後の訓練を見てくれていた時は、今までにないくらいの誇りと力を感じた」

足に吹き付ける熱風を感じながら、彼は障壁の先を見た。「だけど僕の心はまだ疑問だらけなんだ。あの壁画が僕を疑問だらけにした。どこでも、神々と侍臣が答えをくれるけど、疑問が増えるばっかりだ。弾けそうなくらい。それに……知らないといけない。見ないと、見つけないといけない。自分で」

「何を見つけるつもりなんだ?」 デジェルは厳しく聞こえるように言ったが、その声が震えていることにナクトは気が付いた。

「わからない」 ナクトは笑い声を上げ、目をぬぐった。「つまらないかもしれない、何もないかもしれない、けど……自分の目で見る機会は二度と無いかもしれないから」

三人はヘクマの端に立ち、渦巻く砂を見つめていた。やがて、サムトが口を開いた。

「ナクトは私が知る限り、一番つまらなくない子よ、それに……私も知りたい」 彼女はデジェルへと向き直った。「気をつけて、さっと行って、朝になるずっと前に戻ってくる。誰も知らないうちに。ター一門の弟子として訓練を始める前に、何か得るものがあるかもしれないし」

彼女はナクトの肩を強く掴み、笑みをひらめかせ、そして腹這いになって外へ進んだ。デジェルは彼女が行くのを見つめた。その顔は懸念が刻まれていたが、彼女を呼び止めはしなかった。ナクトは友の肩に手を置いた。「デジェル、来なくてもいいよ。君まで巻き込む気は無い」 彼は背を向け、サムトに続いた。

背後に、ナクトはデジェルの溜息を聞いた。「ヘケト侍臣に殺されるぞ」

「あいつの授業を聞かなくていいって事じゃん」 サムトが前方で叫んだ。

熱は容赦なく三人へと押し寄せた。夜ではあったが、孤独な太陽からの熱に三人は汗を滴らせた。

背後の視界にナクタムンを留めつつ、彼らは一時間ほど砂の中を歩き続けていた。デジェルは苛立っているようで、だがサムトは心から興奮しているらしく、彼女の活力は三人を掴みつつある増大する不安を宥めていた。しばしの間、侍臣の教えは全て正しいようだった。彼らは死の世界を行軍し、足の下には砂だけが、背中には熱風だけがあった。それでも三人は警戒を怠らずに進んだ。ヘクマに迫る怪物や呪われた不死者の物語、それが脳裏に巡っていた。

そして、三人はそれを発見した。

最初に目撃したのはナクトだった。それは砂の中から顔を出すただの岩のように見えた。幾つかの岩が、気まぐれな木端のように突き出ていた。これまで以上に用心し、三人はそこへ向かった。その岩まで辿り着くと、サムトは上によじ登り、その上を駆け、逆側へ飛び降りた――そして驚きの叫び声を上げた。デジェルとナクトは駆け出し、彼女を驚かせたものを見た――巨大な目がひとつ、砂のすぐ上から覗いていた。巨大な石の彫像の顔が埋もれたまま、彼方をいつまでも見つめていた。

埋もれた彫像の先に、廃墟群が砂から飛び出ていた。その石のほとんどは陽と風に摩耗して滑らかになっていた。絵文字や銘文が残っているものも幾つかあった。三人はその中を歩き、様々な石の前で立ち止まり、これらが何であったのかを推測しようとした。幾つかの建物には屋根があり、訓練所だったと思われた。見捨てられた神殿と思しきもの、その壊れた柱には今も像が刻まれてその下の人々にそびえ立ち、だがその顔は見分けのつかない程に擦り減ってぼやけていた。ほとんどの瓦礫と突き出した石片は識別不可能だった。目にする残骸それぞれについて、サムトはやがて風変りな推測を始めた。

「もういいだろう」 便器が並ぶ石の一枚板についてのサムトの推測を否定しながらデジェルは言った。「そういう事だ。王神様のヘクマの祝福無しには全てがこうなるっていう証拠だ」

周囲を見て、ナクトはその指摘に反論できなかった。

不意に、サムトが二人を崩れた壁の背後へ突き飛ばし、熱い石の上に二人を押し倒した。二人の抗議はその荒々しくも恐怖に満ちた彼女の両目に黙らせられ、そして砂が動く不測の音に、ナクトは壁の端へにじり寄るとそれを覗き見た。

遥か遠くに、そびえ立つ……何かが砂の中をよろめき進んでいた。神々よりも長身で、その奇妙な手足は永遠に伸びているようで、砂丘を平らに叩き潰し、砂の形を作り変えつつ地平線を進んでいた。一つの奇妙な、低いうめき声が大気を震わせ、その衝撃波は砂だけでなく三人の内臓や骨までも震わせた。

ナクトは二人へと振り返った。「いったい何なの、あれは?」 目を見開き、彼は呟いた。

「知らない、知らないし知りたくもない」 サムトは傍の壁から顔を覗かせ、その姿が動くのを見つめた。そして不意に彼女は駆け出した。デジェルとナクトはその後を急ぎ、三人は砂丘を滑り降りてオアシスの名残と思しき悪臭のする浅い池へと向かった。

三人は足を止めることなく駆けてそれを横切り、とある聖堂の残骸へ入り込んで身を隠した。その小さな石造建築は今も四方の壁が残り、だが何か過去の惨事によって屋根は失われていた。サムトとデジェルはその入り口に立ち、腐りかけた木の扉をわずかに開くと先程目撃した怪物の方向を覗き見た。

「わかっただろう。果てしない熱。砂。破壊。荒廃。狂った怪物と悪魔だ」 デジェルは指を折って数え上げた。「砂漠の荒野は何もかも教えられた通りだった。二人とも満足したか? 戻ってもいいか?」

ナクトは返答しようとして、だがデジェルの頭の傍にある何かが目にとまった。この聖堂内の象形文字は授業で学んだ形式と記述に近く、読めそうに思えた。デジェルの背後の壁で、王神の意匠がまるで王冠のように、心配する彼の顔を縁どっていた。この廃墟で見た何もかもとは異なり、その意匠は新しく刻まれたものに見えた。粗く尖り、まるで必死の手で刻まれたように。その意匠のすぐ下には、震える筆跡で一語が刻まれていた。

侵入者。

サムトもそれを見て、不思議そうにナクトに視線を向けた。彼は震えた。その言葉はまるで不吉な前兆のように感じた。王神の時代を越えて手を伸ばす呪いのように。ここにいちゃ駄目だ。

「ごめん、デジェル。君の言う通りだった。ここに来るべきじゃなかった」 うだるような熱にもかかわらず、無意識の震えが一つ彼の背骨を駆け下りた。

サムトは注意を外へと向けた。「朝になる前にナクタムンへ――あれ何?」

もう二人に見えるように、サムトが扉を更に押し開けた。ただちにナクトは彼女を呪った。淀んだ水や周囲の砂から、腐った死骸が立ち上がりはじめた。人間、ジャッカル、エイヴン。その乾燥して朽ちた喉から怒れる苦悶が上がり、それらは水や砂からよろめき出ると、目覚めたように子供達三人へと押し寄せた。

「造反者だ」 恐怖に凍り付いた表情で、デジェルは入口から後ずさった。「放浪の呪いで蘇ったんだ」

最初の死骸が襲いかかってきた瞬間、サムトは扉を乱暴に閉じた。薄い木の板はその衝撃にひび割れて揺れ、デジェルは素早く前に出て怪物を防ぐべく扉を支えた。鉤爪と死者の手が木を引っかいては裂き、更に多くの死骸が集まってくると、苦悶の声は鈍い咆哮となった。

「閉じ込められた!」 サムトは悲鳴を上げた。鉤爪の手が一本突き抜けてきて、ナクトは飛びのいた。生きた肉を求めて大きく振るわれた手を、デジェルは悲鳴とともに避けた。

ナクトは翼を広げて飛び上がった。数度の羽ばたきで彼は聖堂の壁を越え、蘇った死者の群れを眼下にとらえた。

多すぎる。

更に多くが蘇ってはその小さな聖堂へ迫るのを彼は見つめた。サムトとデジェルが持ちこたえる術はなかった。何かをしなければ。恐怖と疑念と狂乱に霞む中、一つの案が浮かび上がって彼の思考にひらめき、彼はそれに飛びついた。

いい案ではない、けれど他を考えられる時間も余裕もなかった。

ナクトは急降下し、注意を引こうと死者の群れの間を突っ切るように飛んだ。朽ちた鉤爪と萎れた手がうなり押し寄せた。彼は水面へと跳び、甲高い鳴き声を上げてそれらの注意を聖堂から自身へと引き寄せた。群れが動くと、彼は友へと叫んだ。

「デジェル、サムト! 今だ、走れ!」

扉が勢いよく開き、数体のよろめく死骸を脇に突き飛ばした。サムトとデジェルが飛び出した。

「逃げろ!」

一体目が飛沫とともに水面に足を踏み入れ、ナクトは今や自分へ向かってくる群れへと注意を戻した。乾いた砂漠の大気に翼を羽ばたかせ、それらの掴みかかる手と鉤爪が届かない位置を保った群れのほとんどが水の中に入ると、彼は深呼吸をし、両手を掲げ、目を閉じた。

足元で、浅い水が波立ち渦巻きはじめた。

ケフネト様、僕に知啓を。ロナス様、僕に力を。

目をはっと開き、ナクトは拳を握りしめた。足元の淀んだ水が渦と化し、水が触手のように水面から弾け、死者の足元から迫り、数体を叩きのめしもう数体を引き留めた。

ナクトが顔を上げると、デジェルとサムトはまだ聖堂のすぐ外に立ったまま、恐怖と畏敬に見つめていた。「今だ、行って!」 彼は叫んだ。拳を握りしめたまま、飛び上がりながらも集中を保ちつつ、砂の中に立つ友へと向かった。ようやく、デジェルとサムトは背を向けて街の方角へ駆け出した。ナクトは二人へ降下しようとして、群れのうめきと悲鳴は背後で鈍い咆哮と化した。

突然、不意の疲労が身体を襲い、筋肉が強張った。呪文への集中が切れ、眼下では水が動きを止めた。だが死者も全て同じく止まっていた。彼の翼は羽ばたき続けたが、前へは進まなかった――進めなかった。

狂乱に陥り、彼の心は悲鳴を上げた。動け、飛べ、何かをしろ、だが身体は従わなかった。ゆっくりと、思考を引き裂く叫び声があり、喉から弱々しい鳴き声を発して彼は振り返った。

先程目にした凄まじい怪物が、遠くの砂丘の頂上に立っていた。その顔が――もしくは顔らしきものが――彼の方角を見つめていた。冷たい恐怖の破片がナクトの身体を走った。瞬きをし、その場で飛び続けながら、翼の筋肉が熱く張りつめた。

次に目を開けた時、その怪物が目の前にいた。

顔があるべき所には、仮面のような骨があった。菱形の光がぎらつく一つ目。果てしない虚無、身体は闇そのもの、動く恐怖とかき乱す絶望。

不可解に長い肢が伸ばされた、重々しくも流れるように。

耳障りなエイヴンの鳴き声が耳に響き、彼は視界の端に見た。鳥の死骸が飛んでは屍をついばみ、その声なき影へと永遠の声を与えていた。

彼の叫びは鳴き声から、喉を引き裂く悲鳴へと変わった。

そして闇が彼を貪った。

サムトは砂丘の頂上で立ち止まり、振り返ってナクトの姿を探した。そびえ立つ怪物の光景に彼女は凍りつき、影の姿をした恐怖が友に触れるのを見て口を唖然と開けた。そして彼が瞬時に萎れて朽ち、命なき殻へと乾ききる、魂を引きちぎるような悲鳴を聞いた。彼女は苦悩に叫んだが、デジェルに組み付かれて二人はそのまま砂丘の下まで転げ落ち、砂の飛沫を上げてその底で止まった。そのまま二人は半ば砂に埋もれたまま、鼓動は静まらぬままじっと留まり、耳をそば立ててあの怪物の物音がゆっくりと消えていくのを待った。大型の太陽が地平線から顔を覗かせ、そして耳に届く音が絶え間ない風だけになってようやく、二人は立ち上がって駆けた。全力で必死に、街へと。

少年と少女の心深くにその瞬間を埋め、時は滝のように流れ去っていった。だがその苦痛の種は芽吹き、少しずつ異なる考えと疑問へと育ち、大きく異なる果実を成した。

一人の心は目にした自己犠牲に鍛えられるように、神々の言葉から深い信念を見つけた。それは堅固な守りと意義ある死の機会。もう一人の心は意味のない死に引き裂かれ、疑いと疑問の帳を手にし、未来と来世への休みない進軍よりも、過去に慰めと光明を求めるようになった。

そしてルクサの流れのように休みなく変わることなく、時は流れていった。子供は若者となった。弟子は修練者となり、王神が命じ神々が司る試練への道を進んだ。目の前に続く道を歩みながらも、二人とも、子供時代のあの侵入を忘れることはなかった。

サムトは長く忘れられた真実を探求し続け、それはナクトとデジェルへ見せた壁画へ何度となく彼女を引き戻した。記憶の鈍い痛みが新たな痛みを引き起こした時、空しく友を失った記憶が心の表面に泡立った時、彼女はナクタムンの過去へ、忘れられた場所へ深く入り込んだ。ヘクマの外で目撃したものの断片、もう手の届かない廃墟で見たじれったくも曖昧な記憶の象形文字が、理解の端に飛びこんできた。過去の断片を新たに発見するたびに、試練や神々の真の性質についての疑問は深まっていった。

そうして彼女は仲間の修練者と過ごす時間と同じくらいの時間を、石に囲まれて過ごした。ナクトの好奇心と渇望を受け継ぐように、秘密の歴史に描かれた舞踏と動きを血肉にすべく必死に奮闘した。

それが彼女を運命の日へと導いた。副陽が約束通りに王神の角の間、最後の頂点へ近づく中。バントゥ神の碑の広間深く、封じられた小部屋。足を踏み入れる修練者もなく、バントゥ神ですらその存在を忘れた場所で、彼女はあの砂漠の旅以来目にしていなかった象形文字を発見した。

その暗い部屋の壁はアモンケットへの王神の最初の到来を、その卓越と力を語っていた。その角、ナクタムンのあらゆる所にある意匠が、他の全てを支配していた。だが象形文字は王神をそのようには呼ばず、代わりに何か違う名で呼んでいた。解読できない名前が、時に失われた古の記述で書かれていた。だがその読めない名の下に、一つの称号がサムトには読めた。

侵入者。

瞬時に、砂漠の忘れられた聖堂の記憶が蘇った。壁の他の箇所を調べると、大規模で凄まじい破壊が記述されていた。冷たい実感が腹に染みた。

砂漠から隔てられた侵入者は、私達じゃない。

王神こそが大いなる侵入者。

この世界にあらず。他の何処かに生まれ、到来し、去った。そしてその足跡に私達は意味を見出そうとしている。

王神は私達を惨事から守ったんじゃない。

王神がその惨事を引き起こした。

昔話、王神の神話。その者は混沌から生まれ、破壊から秩序をもたらし、約束した栄光の帰還を果たす。だが明らかになったその鋭く痛い真実は、サムトの心臓を切り裂き血を流させた。

誰もが欺かれている。真実は見捨てられた。神々すらも欺かれた――もしくは、何かで忘れさせられた。

皆に警告しなければ。

彼女がその部屋を出て、超人的な速度で駆けてゆく中、闇の魔術がゆっくりと魔法文字にひらめき始めていた。

外では、空に、赤い太陽がその目的地へとこれまでにない程に近づいていた。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)