変わりゆく先に

それからの数日を、ジェイスは幸福な特訓の中に過ごした。忙しさと活気は心地良く、だが常に全くの雑音に気を散らされていた。

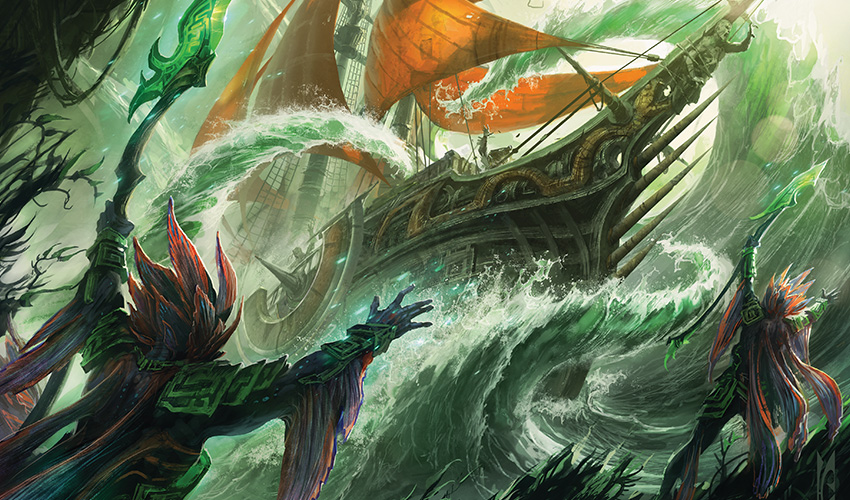

「喧嘩腰」号は軋み、うめきながら進んだ。乗組員らは歌い、笑い、命令を伝えた。だがあらゆる音の上に、周囲に、内に、会話の暗流があった。

その耳が何も聞いていない時ですら、ジェイスは終わりのない会話を聞いていた。

それは腹立たしく、結局ジェイスは最良の解決策として、せわしない活動にその音を沈めてしまうことを決断した。

彼は乗組員らの中に自分の場所を作りにかかり、新たな仕事と技術を喜んで学んだ。切り込み隊長にして舵魔道士の一人アメリアは心から喜んで手本を見せた。彼女が魔法で手短に大帆と綱を調整すると、即座に突風が巻き起こって方角を変え、ジェイスは進路を修正することを要求された。

船の調理係を務める頑丈なオーガのケリガンは、船を焼失させることなくかまどの炎を維持する方法を教えてくれた。舵取りのガヴェンは、(何時間もしつこくせがんでようやく)船の積載物について教えてくれた。

そしてその間にも、ジェイスは毎日一時間をかけて自身の能力を研鑽していた。船上で日々を過ごす中、彼の幻影術は更に詳細になり、更に説得力を増していた。

略奪に成功してから五日後のこと。大がかりな補給は不要だったが、乗組員らは孤高街へと降り立った。船長の命令で彼らは休息や気晴らしへ、そして何よりも、些細な歓楽へと向かった。

桟橋に降り立ったジェイスが見たのは、想像したこともないほど異質かつ心躍る風景だった。

厚板でできた孤高街の街路は、何千隻という鉄面連合の船の残骸だった。街そのものも水上に浮かぶ一連の基礎の上に建てられており、そこは中立地帯として海賊が出会い、物資や道具や宝物や物語を交換する場所だった。旅人が必要を満たし、楽しみを提供し、長い友好を結ぶ好意と義理の小帝国だった。二年前に薄暮の軍団がイクサランへ訪れる前、ここは鉄面連合の故郷トレゾンにおいて戦乱にさらされていない唯一の場所だったとジェイスは聞かされていた。

アメリアがジェイスの肩を叩いた。

「ジェイス! 『焼けこげ港』でエールとカードが楽しめるんだよ。あんたもどう?」

ジェイスは肩をすくめ、そして微笑んだ。肩に何かが触れるのを感じ、振り返ると彼と同じほどに縄結びに優れたゴブリン「短パン」が叫んでいた。「エールとカード! エールとカード!」 熱い連呼だった。

アメリアは脚でそのゴブリンを突いた。「こら短パン、あんたは前の街で私に金を借りたままだろ。だからまだ歌うな」

「エールとカード!」

舵魔道士は指を振り動かした。「支払いと、エールとカードだ。短パン?」

「短パン」は動きを止め、帽子の下から二枚のコインを取り出した。

「シハライと、エールとカード!」

アメリアはコインを仕舞いこみ、承認に頷いた。

ヴラスカが大股でやってきて、乗組員らへと頷いた。「悪いね、短パン、アメリア。けどマルコムと私はこの新入りと詳しく話したいことがあるんだ」

アメリアと 「短パン」は了解に頷き、ヴラスカは続けた。「けど後から合流するよ、先にお祭り騒ぎしてな」

「短パン」は宙に拳を掲げた。「シハライとエールとカードとオマツリサワギ!」

マルコムがその隣で翼を羽ばたかせた。鳥に似たその顔には茶目っ気があった。「船長、ベレレン、店はあっちでさ」

二人は別れを告げ、マルコムを追った。

彼は孤高街の狭く傾きかけた街路の一つを進み、お気に入りの溜まり場へと二人を導いた。大気には淀んだ潮の匂いが立ち込め、ブリキの屋根の上でカモメが鳴き声を上げていた。海賊の笑い声にざわめく店や酒場を通り過ぎ、軒から下げられた油ランプの明かりが照らす道を進んだ。

ある波止場の横に飛び出た目立たない建物をマルコムは指さした。その前面には見すぼらしい看板がかかっていた。

はがれかけた文字は「舵取りの尻」と読めた。

「名店でさ」 その言葉にはひどく感傷的な矜持があった。

彼は扉を開け(今もナイフが刺さったままの、古いガレー船の卓だった)、喜々としてその酒場へ入っていった。

ヴラスカとジェイスは彼を追い、卓を確保した。ジェイスは周囲を見つめ、その風変りさに圧倒された。

壁は煙草の脂で覆われ、哀れなほどに小さな油ランプが更に哀れな一連の混み合った机と壊れかけた椅子を照らしていた。それぞれに、想像の限りに最も堕落した悪漢が詰め込まれていた。ゴブリンのバーテンダーが顔を上げ、隻眼で彼らを見ると、逆さまの帽子の中へと唾を吐き捨てた。

ジェイスがこのような場所に適応できるかわからず、ヴラスカはそれとなく彼を一瞥した。「大丈夫か?」

ジェイスは驚嘆とともに返した。「凄い場所ですね」

マルコムが飲み物を持ってくると、三人は団結を祝して杯を掲げた。

半分ほど飲んだところで、ヴラスカは上着からコンパスを取り出して机に置いた。

「ジェイス、お前にも教えておくが、私らは今特別な仕事についている」

心臓が跳ねた。この任務の詳しい内容を知りたくてたまらなかった。

「始まったのは五か月ほど前だ。海の向こうの金持ちが私に接触してきた。薄暮の軍団じゃないよ。名前はニコラス卿。そして凄い力を持つ、とある物を手に入れてこいと私を雇った」

ジェイスはそのコンパスを手にとった。方角を示す印はなく、数本の針が橙色の光を穏やかに放ちつつ、別々の方角を毅然と示していた――そのどれも北ではなかった。彼は杯を口にするヴラスカへそれを返した。

「イクサラン大陸へ向かえとそいつは言った」 彼女は身を乗り出し、小声で続けた。「その魔学コンパスは力ある場所を見つける魔力がかかってる。忘れられた都オラーズカを」

『やめろ!』

ジェイスは驚き、辺りを見渡した。酒場の片隅に座る、緑の鰭のマーフォークとわずかに目が合った。そのマーフォークは驚きに見つめ返した。

ジェイスは眉をひそめた。その非難を聞いたと断言してもよかった。

仲間へ向き直ると、彼らは説明を求めて見つめ返していた。

「すみません、何か聞いたような気がしただけです」 彼は手を組み、ヴラスカが言葉を続けるのを待った。

彼女は返答した。「構わないよ」

マルコムも頷いた。「俺らが追ってるのはオラーズカ、不滅の太陽で知られている。それは王国が薄暮の軍団になる前、トレゾンの修道院に安置されていた。東の大陸の山中で、神聖な管理人が何世代にも渡って保護していた」

マルコムは更に続けた。「その存在は古の支配者へ途方もない力をもたらした。そして妬む奴が現れた。悪辣なるペドロンの軍が修道院に攻め入って、固く守られていた不滅の太陽を奪った。そいつらが聖域を離れると、翼あるものが空から降りてきた。それは不滅の太陽を奪い、そのまま海を越えて西へ向かった。その正確な場所を知る者はいないが、そのコンパスが助けてくれるはずだ」

ヴラスカは杯を飲み干した。「ただ、どう使えば良いのかがわからないだけなんだよ」

ジェイスが手を伸ばすと、ヴラスカはその掌にコンパスを置いた。

「方角はしょっちゅう変わる。知っての通り、お前を見つけたのもそれだ」

ジェイスは率直な表情で彼女を見た。「俺は黄金の都じゃないですよ」

ヴラスカは微笑んだ。「そりゃそうだ。けどもしかしたら、お前ならどう動いているのかを突き止められるかもしれない。そうすればまた航路を逸脱することもなくなる」

「俺はその逸脱じゃないって考えてもいいですか?」

「ああ」 ヴラスカが見つめる目には葛藤があり、ジェイスには読みきれなかった。「お前はそんなのじゃない、もっと別の何かだ」

マルコムは意図的に咳払いをした。「じゃあ、俺はやる事がありますんで。船で合流しましょうや」

マルコムは支払いのために戻り、ジェイスとヴラスカは店を出ようと立ち上がった。去り際にジェイスは今一度、隅のマーフォークを一瞥したが、素早く目をそらされた。

夜の空気は温かく、交易品の匂いで満ちていた。異国の香辛料の甘い香りが大気に漂う中、ジェイスは船長とともに木板の街路を歩き、自分達の船へ向かった。

「ヴラスカさん、俺が心を読めるって知っていたんですか?」

奇妙に感じる質問は同じく奇妙に響き、だがそれはヴラスカの歩みを止めさせた。

彼女はとても重い溜息をついた。その返答は沈黙、だが声は彼の心にはっきりと届いた。

『ああ、そうだよ』

ジェイスの顎が落ちた。「どうして教えてくれなかったんですか?」

彼女は疲れた凝視とともに思考を返した。『許可無しに私の心を読むような馬鹿な事をして欲しくなかったからさ』

ジェイスは止まり、ヴラスカの思考から自身のそれを引き下がらせると、孤高街を行き交う多くの異邦人へ視線を戻した。

まるで心を束縛していた鎖が緩み、突然元通りになったようだった。今や、はっきりと音や声が届いていた。

すれ違う人々、頭上を飛ぶ鳥――水晶細工のように脆く貴重な心がその全てにあった。それらは彼の内心の感覚に絶妙な構造として現れ、そして望むなら、まるで吹きガラスでできた彫像のようにそれらを回転させて内部を調べられるのだった。

「心はすごく繊細なんです」 彼はそう言って、すれ違う小集団を避けた。「形があって、音もします。水晶の中で響く交響曲みたいな」

「どんな感じに聞こえるんだい?」ヴラスカが尋ねた。

ジェイスは返答を言葉に出せなかった。

「……うるさい、です。すごく沢山のワイングラス、それぞれが違う音を鳴らしているみたいな」

二人は角を曲がり、港へ向かった。

今や彼は声と会話の断片が何なのかを知っていた……そしてその雑音を消すことができると感じた。

ジェイスは集中した。

心の中の声は止んだ。

彼は今も薄く透き通る、精巧かつ壊れやすい構造を心に感じていた。だが今、それらは黙っていた。

「私や乗組員の心を読むなよ」 ヴラスカは言った。「けどそれ以外はいいカモだ。ただ私らの雇い主、あいつはお前より優秀なテレパスかもしれないけど」

「俺はその人を知ってるんですか?」

歩きながら、ヴラスカは一瞬黙った。

「いや」 やがてそう告げた。

「でも考えましたよね」

ヴラスカは腕を組んだ。「私らはでっかい街から来たからさ」

その思考過程をかすかに聞いた、彼はそう断言できた。そしてその雇い主と自分が知り合いかどうか彼女は定かでない、それは真実だと何故か感じた。

二人が歩く街路は開けており、孤高街を取り囲む港へ続いていた。何十隻もの大きな船の綱や帆が前方の夜空に交差し、三日月が頭上で銀色に輝いていた。

「その街の名前は何ていうんですか?」

彼はヴラスカの口の端に笑みが浮かんだのを見た。「ラヴニカ」

「それで、俺はそこの政治家だったんですか?」

ヴラスカは笑みを零した。「酷いやつだったよ」

「でしょうね。きっと無理矢理やらされてたに違いありません」

悪賢い笑みが彼女の唇に浮かんだ。

「何も無理矢理なんかじゃなかったよ。お前はとにかく大がかりな活動をやってたんだからな! ビラに街頭演説、資金集めのパーティー。『ジェイスは最高!』がお前の標語だったよ」

ジェイスは懐疑的な表情を浮かべた。

「『ジェイスは最高』って標語としては全然ですね」

「まあな。とにかくお前はそんなだった」

ジェイスの疑いは深まり、だがそれでも彼は微笑んだ。

ジェイスは意図的に歩みを緩めた。まだ船に着きたくはなかった。ヴラスカは歩調を合わせ、彼の心臓は少しだけ早鐘をうった。

「俺達がいた街はどんな所なんですか?」

ヴラスカは首を傾げて考えた。「とてつもなく広い。何層にも重なり合った街に塔が何本もそびえ立って、それを幾つもの橋が交差して繋いでる。ここよりも寒くて、冬には雪が降るよ」

ジェイスはそれを見たいと願った。心の中に、曖昧な印象があった。ヴラスカの心の表層に一つの映像が形を成すのを視界の外面に感じ、そして、見た。

ジェイスは足を止め、ヴラスカもその隣で立ち止まった。

「どうした?」

言葉を探したが、黙るしかなかった。代わりにジェイスは顔を上げ、両目を輝かせ、見せた。

頭上の星々が位置を変えた。

月は欠けはじめ、水平線の向こう側へ沈んでいった。

船は高く伸び、暗い色の石に覆われ、マストと柱は空をつく塔と化し、更には星まで伸びる尖塔となった。孤高街の粗雑な建物は相争うように伸び上がって大聖堂や神殿、鋭いアーチやうねのある天井建築とへ変化した。

そして羊毛のような灰色の空から、柔らかく優しい欠片が舞い降りた。

「これですか?」 雪のように静かに、ジェイスは尋ねた。

ヴラスカの返答も同じく柔らかだった。「ああ。これがラヴニカだ」

ジェイスは微笑み、降りしきる雪を見つめた。ヴラスカへ向き直ると、彼女は驚嘆とともに見上げていた。

そして身体の前で腕を固く組み、警戒していた。

「ヴラスカさんが、すごく大きく心にこれを映し出していて。聞こえてしまったことは謝ります」

「二度とやるなよ」 彼女はきつく言って、だがその視線は今も二人を取り巻く幻影の都市に釘づけになっていた。警告の鋭さに反して、その両目には郷愁の念が重く宿っていた。

彼女の感情を僅かでも悟らないよう、ジェイスは全力で自制した。

「俺も思い出せたらいいのに。世界一素晴らしい場所に思えます」

「世界一素晴らしい場所さ」 ヴラスカは呟いた。

ジェイスは溜息をついた。幻影をあまり長く見つめすぎない方がいい。

彼は都市の風景を消し、塔が大型船へと戻り、壮大な建築物が差し掛け小屋へ戻るのを見た。

幻影は消えた。だがヴラスカの表情には、警戒とともに驚嘆が残っていた。

彼女は美しかった。

だから、彼なりに尋ねた。

「ラヴニカのこと、もっと教えて頂けますか?」

彼女はジェイスへ向き直った。腕は組んだまま、口は堅く閉ざしていた。

「多分ね」

ジェイスは微笑んだ。待つのは苦でなかった。

二人は無人の船へ戻り、ヴラスカが私室から持ち出した椅子を甲板に置いて腰かけた。二人は「シハライとエールとカードとオマツリサワギ」のために街へ戻るかどうかを短く話し、だがその組み合わせは少々煩わしすぎるとして我が家に留まることを選んだ。

これまでにジェイスは回答を強く求めないことを学んでいたが、熱意は決して消えることはなかった。知らないことはあまりに多く、過去の手がかりになるかもしれない情報は何であろうと渇望した。

ヴラスカは豪奢な椅子にもたれ、両足を船の手すりに乗せた。ジェイスは自身の椅子を隣に寄せ、同じようにした。

「自分がテレパスだってわかるのは、どんな感じだった?」 星を見上げて彼女は尋ねた。

「幻影が使えるとわかった時には嬉しかったです。テレパスはもっと……これは危ないことだなって」

「危ない?」

ジェイスは腕を組み、空を見上げた。「心ってすごく繊細なんです。その人を形作る全てなのに、クモの巣みたいに脆い」

「お前はクモの巣に囲まれた大槌、ってことか」 彼女は率直言った。「自分でそれを実感していると?」

「とんでもない大槌です」 ジェイスは呟いた。恐怖が腹の中に小さな穴をあけた。

ヴラスカは笑みを漏らした。彼の弱音を聞いたのは初めてだった。

ここに到着してから初めて、記憶らしきものが心の表層を引っかいた。

男の顔をした巨体のライオンが、恐怖に両目を見開き、雨に打たれる幼児のように泣き叫んでいる。空気を求めて喘ぎながら、翼が重々しく地面を叩いている。

怖かった。

夢? 印象? それは問題ではなかった。現実味はなかった。自身を保つための想像力が、でたらめに出てきたものに過ぎない。

「これまで、俺はどのくらい沢山の心を壊してきたんでしょうか」 彼はそう言葉に出した。

ヴラスカは不意に押し黙った。

ジェイスの息が詰まった。

「ヴラスカさん……俺がやったことあるかどうか、知ってるんですか?」

ヴラスカを見ると、その両目は空に向けられたままで、唇は固く閉ざされていた。

彼女は一つ息をついた。ジェイスは彼女の心を読むことは自らに禁じていたが、古い恐怖が渦巻くのを察しかけた。

「もしそうだとしたら、償いたいか?」 彼女はそう返答した。

その問いかけは慎重で、ヴラスカのように大胆な者にしては異様なほどに慎ましかった。

ジェイスははっとした。

「心を壊すのは、きっと死よりも悪い運命を与えることだと思うんです。つまり、殺した相手へ償うのか、ってことですよね」

「たぶんね」

ジェイスは慎重に言葉を選んだ。

「生きることは、変化する状況に適応することです。自分というのは、そういう状況の変化から学んできたことの一つの蓄積です……俺達の力は、進む道を変える方法をくれます。自分というのは、そうなろうと決めたもの。これからなるものは、どう適応するかってことに左右されると思うんです」

気が付くと、ヴラスカが見つめていた。

顔がさっと赤くなり、星明りではそれが見えないことを感謝した。

波が船腹に優しく打ち寄せていた。

「お前、過去は本当にどうでもいいのか?」

ジェイスは自らへと肩をすくめた。「そうでないと困ります。俺にできると思ったことができるなら、沢山の人を傷つけてきたってことになります。でも、未来だけが今の俺を作るんです。俺の選択がこれからの俺を作るんです」

ヴラスカはただ黙っていた。

その沈黙は悪くなかった。世間話というのは過大評価された社会的習慣だと彼は思っており、心地良い会話の中、自然な沈黙を共有できる相手と時間を過ごす方がずっと愛おしかった。

「お前みたいに忘れてしまえたらいいのに」 静かな、小さな声。

「何を忘れたいんですか?」

ヴラスカは遠く、水平線を見つめたままでいた。

そう尋ねたのは誤りであり、同時に正しくもあったとジェイスは即座に感じた。

返答は簡潔だった。「牢獄さ」

幾つもの牢獄。ヴラスカの視線は遠かった。彼が目覚めさせた記憶を再訪したくないのは明らかだった。

彼は立ち上がり、だがヴラスカは動かずにいた。

ジェイスは一つ閃いた。

「調理室へ行きませんか」

ジェイスはヴラスカを伴って甲板を離れ、梯子を下って調理室へ入った。彼は近くの椅子へ座るようヴラスカを促すと、数本の薪をかまどの炭にくべた。彼は戸棚から薬缶を掴み、真水を満たし、かまどに置いた。

そして茶を淹れた。

ぎこちなく、しばし時間を要したがジェイスは正しい手順で行えた。

そして成果を杯に注ぎ、ヴラスカへと手渡した。

まるで貴重な宝石を手渡されたかのように、彼女はしばし座ったままその茶を見つめていた。

ヴラスカは杯を手で包み、息を吐いた。一口飲んで、その唇が好意的に歪むのをジェイスは見た。

彼女は今も、驚きとともに杯を見つめていた。

少しして、ヴラスカは口を開いた。

「私らはね、すごく遠い街から来たんだよ」 ヴラスカは頭の触手に指を滑らせた。「乗組員の誰も聞いたことのない、遠い場所さ」

ジェイスは一度に六つの質問を発しようとするのを全力でこらえ、最も知りたいことを選んだ。「どうして皆は聞いたことがないんですか?」

「遠すぎるから」 彼女はジェイスを一瞥した。「それについてはこれ以上は言及しない」

もっと事情はあるようだけれど、十分だ。ジェイスは頷き、ヴラスカは続けた。

「その街は他の街と同じように動いていて、幾つものギルドが幾つもの役割を担っている。オルゾフ組は銀行を、アゾリウス評議会は法律を、そんなだ。全部で十のギルドがある。ゴルガリ団は廃棄物と腐敗農場を専門的に扱ってる。けれど本当は、寄る辺のない全てを受け止めるのが役割だ。追放者や悪党や、色々いるけどね」

「私がもっと若かった頃、アゾリウスがゴルガリの構成員を大がかりに逮捕した。ゴルガリは何もしていなかった。ただ存在していただけ、そしてアゾリウスは犯罪者集団だとみなした。私もゴルゴンだからゴルガリ団だと思われて、逮捕された。牢獄に閉じ込められて、私はそこに……しばらくいた。どのくらいかはわからない。あいつらは冗談を言ったよ、私らはモグラみたいに地下に住んでるから、太陽を見る窓もいらないだろうってね。寝台もなくて、食べ物は少ししかなかった。暴力は私らの交渉手段、だからそうした。私がその反乱を率いることができればってどれだけ思ったか。私らは暴れて、あいつらはそれを抑えて、そして痛めつけてきた。暴れて、抑えられて、痛めつけられた。終わらない循環。やがてあいつらは石にされないように私に目隠しをした」

ジェイスはその話の全てを憎んだ。けれどできることは何もなかった。何一つ筋が通っていない、それが何よりも憎かった。もし自分が彼女の立場にいたら、心の安らぎを得るためにどんな結論に至っていたかわからなかった。どんな理論で自分を納得させたかわからなかった。

ヴラスカの黄金の瞳は遥か遠いそれらを見つめていた。「そんな場所では時間なんてわからなくなる。やがて私は連れ出されて、部屋に一人で閉じ込められた。寝る場所もなく、足首まで水に浸かってる。暴力は続いて、あいつらに付けられた傷はその後数週間も化膿して残った。やがて目隠しが外された時、自分を石にして何もかもを終わらせたいと思った。けれど、終わりよりももっと、そこから出たかった」

気分が悪くなった。ジェイスは追及せず、証拠を求めもせず、正確な内容を尋ねもしなかった。その時ではなかった。今は耳を傾けるのが役割だった。

ヴラスカは目を合わせないよう全力を尽くしていた。

「死にかけた夜を覚えてる。私は怪我をして血まみれで、もう一度頭を打たれたら倒れるってわかっていた。私の身体は何をすればいいかを知っていて、一度も使ったことのない魔法で逃げた。けれど逃げた先も、牢獄だった。たった一人でしばらくの間、そこに囚われた。私自身と、その全部の記憶に苛まれながら」

ヴラスカは茶を飲み干した。茶葉の欠片が杯の内側に残っていた。「『その者に相応しい死を』、それからずっとその言葉とともに生きてきた。慰めになったよ」

「今もそうですか?」

ヴラスカは唇を固く閉ざした。「ああ」

二人はしばし黙ったままでいた。

少ししてヴラスカは続けた。「まだ定かでないのは、本当に全員が死に値するのかどうか。私の魔法は死の中にあるかもしれない、けれど殺すことには何の喜びもないんだよ。前は、他に選択肢がないからそうしていた。今は私だけじゃなく、皆にとって正しいことをしないといけない」

「探検を率いることで、ですか?」

「いや。故郷に帰ったら、ゴルガリ団を率いることで。雇い主が約束してくれたのさ。帰ったらゴルガリ団のギルドマスターにしてくれるってね」

ジェイスは微笑んだ。「ヴラスカさんは、それに欠かせないものをもう身に着けていますよ。最高の指導者は守るべき共同体を理解しているんです。俺が思うに、ヴラスカさんは素晴らしい指導者になる定めにありますよ」

その言葉を聞いたヴラスカは、奇妙なほどに悲しそうだった。

「ヴラスカさん……?」

「そんな事を言ってくれた奴は、今までいなかった」

この人には、既に達成しているものが見えていない? ジェイスは眉をひそめた。「相応しくないって思ってるんですか?」

彼女は溜息をついた。「戻った時、ゴルガリが私をどんな目で見るかわからないんだよ」

ジェイスは肩をすくめた。「どんなふうに見られたいかを決めるんですよ」

彼女はぼんやりとジェイスを見つめた。彼は続けた。「世界にどう接するかは、自分をそれに対してどう見せるかにかかってます。俺達は常に変化へと適応しています、変化に失敗したなら生き残れませんから。ヴラスカさんがその地獄を生き延びたのも、以前よりも賢明な自分へと変化していたからです。この船を率いているのも、自分を指導者に変えたからです。ずっとそうなれると知っていたような。

「今のその人を形づくるのは状況でも過去でもなくて、未来をどうするかっていう選択です。学んで、適応する力が今日の自分を作った、そしてそれが、これからなろうとするものへ続いている。ヴラスカさん、貴女の最高の復讐は、生きているということだけじゃなくて、ヴラスカさんを捕えた人たちが考えもしなかったような凄い何かに変わったことです。それがどれだけ凄いことか、わかりますか?」

ヴラスカは珍しい、はにかむような笑みを見せた。それは目尻にまで届いた。

「ありがとうな」 柔らかく彼女はそう応えた。

ジェイスは笑みを返した。「本当のことですよ。俺自身がそうだったのか、そうやって変化できてきたのかは正直わからないんですけどね」

「私もさ。最初はわからなかったけれど、お前は自分が信じるよりも気概があるみたいだな」

「だとしても、それをどう示せばいいかを忘れてしまっていました」 ジェイスは真剣な表情を見せた。「話してくれて、ありがとうございました。ヴラスカさんのことを知って、誇らしく思います」

彼はヴラスカの心の輪郭を見て、だが思い切って中を覗き見ることはしなかった。それは曲がりくねり、隠れ、渦を巻く繊細なガラスの糸だった。ヴラスカは自身の心がどれほど脆いかを知らないのだ。彼女がどれほど容易くジェイスを石に変えてしまうかを、彼が知らないように。

ヴラスカは歯を見せて笑った。ジェイスは頬が熱くなるのを感じた。

この人を傷つけたくはない。全く同じ瞬間に、二人ともそう実感していた。

その笑顔は心からの、率直なものだった。「ジェイス。私も、お前を知って誇らしく思うよ」

乗組員らにとっては楽しい数週間が過ぎ、「喧嘩腰」号が大陸へ近づくと、彼らの興奮は更に増した。

ヴラスカの物語は今もジェイスの心を流れていた。あの夜、彼はもう一杯の茶を淹れ、ずっと楽しい物事を語り合った。ヴラスカはあの話を明かす程に自分を信頼してくれているのだ。その信頼はジェイスの胸をウィスキーのように温めた。

その穏やかな温かさに駆り立てられ、彼は魔学コンパスの秘密を急ぎ解明しようとしていた。

数週間かけて彼はそれを見つめ、航海日誌を紐解き、マルコムの根気をつついて情報を得た。やがて、彼は理解に至った。自分が救出されたあの日にコンパスが方角を変えていたというなら、それは自分の近くの何らかの刺激に反応したに違いないと。そして救出される数時間前に起こった意義ある出来事は、一つだけだった。

ある日の午後、上陸を数時間前に控え、ジェイスはコンパスを手に船内営倉へと降りていた。悪臭が立ち込め、足首まで水に浸かっていたが、一人になる必要があった。

船は不規則に揺れはじめていた。降りてきた頃から海が荒れだしたに違いないと彼は考えた。

魔学コンパスは当初推測したよりもずっと複雑なものだとわかっていた。幾つもの光が幾つもの異なる方角を示す、とても複雑なもの。

少しそれを振ると、光の一本がひらめいた。

故障だろうか? パズルだ!

それはジェイスに無謀な行動を起こさせる程に興味をそそった。

ジェイスは近くの木箱から小さな道具を取り出し、自分達の探検において最も必要とされる装置の分解を始めた。

数週間前にやった望遠鏡のように、簡単だった。彼は分解し、部品を一つまた一つと単純な格子状に並べながら内部へ進んでいった。そしてコンパスの中心に、軸の緩んだ小さな歯車があった。それを締めると、彼は組み立てを始めた。

今、一本の光が片側から伸びていた。鮮やかに、明白に一本の方角を。

そしてここで、一番重要な試験。

ジェイスは平らな箱にコンパスを置き、目を閉じ、集中した。

彼は心の中を下っていった、自身を自身たらしめるあの奇妙な部分へと。

深呼吸をし、それに手を伸ばした。

そして身体がばらばらになって離れていくように感じ、直ちに連れ戻され、あの馴染みある三角形がまたも頭上に現れた。

ジェイスは瞬きをした。わずかな眩暈、そして期待とともにコンパスを見て、喜びに歓声を上げかけた。針はまっすぐに彼を指していた。

つまり仮説はこうだ。魔学コンパスは何らかの形式の魔法的発現を向くように作られている。小さな幻影では針は動かないが、自分には(努力すれば)動かせる。

もしこの仮説が合っているなら、黄金の都は魔法的エネルギーの巨大な中枢かもしれない――そしてこのコンパスはその源を直接指しているのだろう。

すごい!

ジェイスは魔学コンパスをすくい上げ、船内営倉を飛び出して梯子を二段飛ばしに甲板へと向かった。

「ヴラスカさん! コンパスがわかりました!」 ジェイスの叫び声は不意に遠くで響いた雷鳴にかき消された。空は灰色に怒り、乗組員は忙しく嵐に備えていた。

ヴラスカは船尾甲板に立ち、空を見つめていた。マルコムは上空におり、遠くの何かを確認しようとしていた。彼は急降下し、ヴラスカに告げた。

その邪魔をする気はなく、ジェイスは何が起こっているかを尋ねる機会を待った。

少しして、ヴラスカが彼の姿を認めた。

「ジェイス、下にいな。薄暮の軍団の船が近づいてる、それに前方には雷雲と嵐だ」

「今日、上陸するんでしたよね?」

「そうだ。それもある。薄暮の軍団、嵐、上陸。三つ同時は避けないといけない」

不意に空が裂け、猛烈な雨が「喧嘩腰」号の甲板へと降り注いだ。ヴラスカはジェイスの両肩を強く掴んだ。「下へ戻れ!」

雷鳴が轟き、船は激しく横に傾いた。

遠くで大波がせり上がり、薄暮の軍団の船がその頂上に乗るのをジェイスは見た。数週間前に遭った船よりも巨大で、二隻の小艇が船の両脇に下がっていた。

「喧嘩腰」号が乗る波も高く上がり、ジェイスは遠くに緑の巨大な壁を見た。イクサラン大陸の岸、純白の入江を砂が縁どり、海へ突き出た大きな岩へと続いていた。黒雲が空に渦を巻き、更に大きな波が更に続き、船を転覆させようとした。

雷と征服者か、岸辺の岩に叩きつけられるか。彼らは好ましくない選択肢の板挟みになっていた。

ヴラスカが命令を叫ぶ中、ジェイスはコンパスをポケットへ安全に仕舞い込んだ。

「大砲を固定してかまどの火を消せ! 主帆を閉じて船首を風上に!」

船はまたも傾き、一人の乗組員が海へと落下していった。

ヴラスカが考え、決断するのをジェイスは見つめた。彼女は岸へ視線をやり、そして乗組員らへと叫んだ。

「船を捨てろ! 船を――」

水の壁が船腹を越え、ジェイスとヴラスカへ叩きつけた。

海水に甲板から押し流されながら、二人は互いへと手を伸ばした。

そして「喧嘩腰」号は岩に激突した。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)