背水のゼンディカー

前回の物語:滅亡の瀬戸際に

作戦が開始され、ゼンディカー全ての運命が揺らいでいる。チャンドラは自身の役割を果たす構えであり、キオーラも同様に――だがゼンディカーを守りたいというのであれば、プレインズウォーカー達はその計画を淀みなく遂行せねばならない。

大気の匂いは古く、風化したようで、まるでウラモグの足跡が残した塵が更に微細な破片へと砕け、ゼンディカーの荒廃が薄膜となってついに世界中を覆ったかのようだった。

チャンドラは燃え立つ腕で宙を切り、生命を貪る体高100フィートの巨人の注意を引いた。これは、事実、意図的なものだった。今の自分の地位は何なのだろう、彼女はそんな疑問を抱いた。ほんの数日前、彼女はケラル砦の栄誉ある地位を与えられていた。今は、極上の寄せ餌のようなものだった。

ウラモグへと割り当てられた二つのゼンディカー人部隊のうち、チャンドラは後方の一つを率いていた。コー、吸血鬼、ゴブリン、エルフ、その他種族の軍勢が予定の場所へと行軍しながら、彼らは肩越しに巨人を見据え続けていた。それを咎めることはできなかった。作戦の一部には、じれったいほどに、可能な限り長く生き延びることが含まれていた。それも、生命を飲み込むための存在の目の前で注意を引きながら。

遠く、コジレックの方角からもう半分の囮部隊がやって来ており、チャンドラはその前面にギデオンの姿を認めた。彼のスーラが太陽にひらめき、後に続くゼンディカー人達の焦点となっていた。果たしてコジレックはギデオンの武器を見ているのか、それともただその後に続く一口ばかりのエネルギーを見ているだけなのか。チャンドラはそう訝しんだ。

二体が向かう先にはジェイスとニッサが、まるで踏み潰しにくる二体の巨人の通り道に立ちふさがる蟻のように立っていた。これもまた、意図的なものだった。ニッサの姿が丁度、岩だらけの丘の上に立つ影となって見えた。彼女はジェイスとともに、世界を救うための呪文を唱えようとしていた。

チャンドラがさえずり音を聞くよりも早く、ジェイスの警告が届いた。『チャンドラ、俺達があいつらを片付ける。できる限りウラモグを動かし続けてくれ』

囮部隊の進行方向に、ドローンの波が小走りで現れた。彼女の軍に速度を緩めてそれと対峙する余裕はなく、またチャンドラは後方の自分の位置からそれらを片付けることもできなかった。ジェイスが対処してくれることを願うだけだった。彼女は見上げ、ひび一つないウラモグの顔面へと、螺旋を描く炎の爆風を二発叩きつけた。

『キオーラ、南からドローンの分隊が来る。止められるか?』

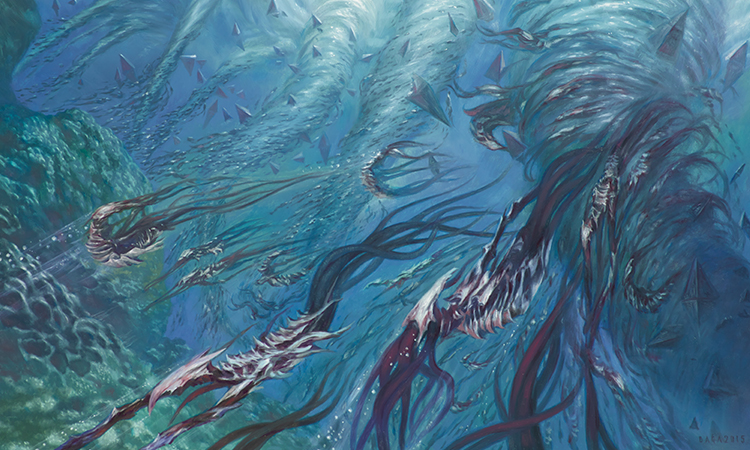

キオーラは背筋を伸ばして立ち、二叉槍を固く握りしめていた。周囲で海水が波立ち、流れ、イルカのように跳ね、彼女を持ち上げてハリマー海から地上へと運び上げた。彼女は精神魔道士とエルフが立つ丘の裾を過ぎ、そしてジェイスへと頷いた。彼女は二叉槍を突き出して草原へと降り立ち、破片の冠を抱くドローンと多脚の昇華者へと真っ向から対峙した。

エルドラージの群れは紅蓮術師の側面へと向かっていた。神の武器を一突きすると、キオーラの周囲に水の壁が持ち上がり、這い進むものども目掛けまるで海神の拳のように激しく打って尾根を越えて運び去り、峡谷へと落としていった。噴出する海水の上でキオーラは旋回し、群れからはぐれた侵略者がいるかどうかを確認した。一瞬、兵士たちの前は開かれた。

『止めたわよ』 彼女は思考をジェイスへと返した。

キオーラは空を見上げた。大陸の上に地塊が一つ漂っていた。霧の滝を絶えず流し続ける浮島。一つの影がその地塊の上を通過し、キオーラは肩越しに振り返り、その主を確認した――コジレックが投げかけた影。その巨体は近づくごとに陽光を盗み取っていた。彼女は今まさに、いわゆる巨人というものの性質を理解した。それは擬人化された神ではなく、久遠の闇から侵入してきた歪みという現象なのだと。世界の構造の中に遊ぶ、病的な悪ふざけに過ぎないのだと。ペテン師ではない、けれど欺瞞。

囮作戦は順調に進んでいた。とはいえ、これは易しい所だった。精神魔道士とエルフには極めて重要な役割があった――ゼンディカーの力線を、面晶体を使うことなく集め、それらを用いて巨人を束縛し、力線そのものに巨人を吸い尽くさせる。それは間に合わせの魔術であり、ぶっつけ本番の、危険なほどに曖昧なものだった。

更に悪いことに、エルドラージの巨人をその次元へと完全に引き込む行動そのものも、前代未聞のことだった。エルドラージは多元宇宙の広大無辺な力、その巨大さについてはプレインズウォーカー誰一人として考え及ぶはずもなかった、もしくはそれがもたらす損害も。ゼンディカーと個人的に繋がりを持つと主張するあのエルフですらも、それが世界にもたらす衝撃を把握することはできなかった。ただ勝利と滅亡の間に立ち、推測するだけだった。

だがこれを限りにエルドラージを退治するのであれば、それは嬉しいことだった。キオーラは待ち、自身の目で見るつもりだった。

キオーラは水柱に上って戦場を俯瞰した。遠く、海門の廃墟の向こうからゼンディカー人の寄せ集め部隊が近づいてきており、そしてその向こうに二体の巨人が見えた。彼女の下には、海水に浸されたハリマー盆地の谷を見晴らす小さな丘の上に、あの精神魔道士とエルフが立っていた。自身こそ全ての鍵になると信じるエルフが。

ニッサこそ全ての鍵、チャンドラもそれを知っていた。二つの囮部隊は合流し、ニッサとジェイスの正面を横切った。

『チャンドラ、ギデオン、もう大丈夫だ。軍を散らせ。巨人は位置についた!』

チャンドラは拳を宙に振り上げ、炎の稲妻を空へと弾けさせ、それは頭上高くで爆発した。その合図を見てゼンディカー人達は散開を始めた。チャンドラも彼らと共に駆け、目印のために炎を更に空へ放ち続けた。ギデオンも彼女に追いつき、二人は柔らかな緑色の光に輝き始めた盆地の端を駆け上がった。

チャンドラは張り出した岩の上から振り返り、ニッサが魔術をひらめかせているのを見た。

合図の炎がキオーラの波先に反射し、海が燃えたように見えた。彼女は振り向き、巨人が谷へ、作戦の場所へ、罠へと踏み入るのを見た。そしてあのエルフが照らし出されると、キオーラは塵の立ち込める空気を深く吸い込んだ。

鮮やかな新緑の魔術が蔓へと可視化し、地平線から地平線へと大地を交差した。それらは屈曲し、伸び、転位し、エルフへと向かって渦を巻いた。ニッサの足元の地面が光とともに波立ち、キオーラは同じ光がエルフの目から輝くのを見た。

突風が吹き、空が陰った。キオーラが見守る中、精神魔術師は谷の中とニッサの足元で力線の模様が形成される様子を観察していた。二人の精神的なやり取りが囁き声のように、まるで幽霊が急ぎ交わす会話のように聞こえた。キオーラは不明瞭な言葉を耳にした。魔法文字の形、力線の模様、切れてはいけない輪、強烈なマナの安定した型――

その瞬間、全ての模様が正しい位置に現れた。激しい緑色の炎から成る、三分割された魔法文字が直径百フィートに渡って谷の地面に現れた。何マイルにも及ぶ純粋なマナの曲線がその魔法文字から弾け、巨人を取り巻くように襲いかかり、引き寄せた。

コジレックとウラモグはよろめき、身をよじって大地から離れようとした――そして二体はただ後ろによろめいているのではないとキオーラは気付いた。上がっていた。力線に絡め取られた巨人は身体を伸ばし、伸び上がろうとしていた。そしてしばらくの間、風が吹き荒れる中、二体は単純に力線から逃れようとしているだけのように見えた。二体が上へ、上へと引くごとにマナの輪の緩みは失われていった。

だが、そして力線が張りつめた。固く、ぴんと伸ばされた直線が巨人をゼンディカーに繋ぎとめた。

巨人達の悲鳴は地殻変動をも起こすほどだった。大地は滑り、波打ち、うねった。地割れが弾けて地形の破片が辺りに散り、地表は勢いよく持ち上がった。エルフの呪文は直接巨人に接触しており、これは巨人からの返答だった――世界を壊してやるというような。

辺り一面に、攻撃的なエルドラージが顎を鳴らして現れた。キオーラは新たな岩場に上り、海水の波を起こして襲い掛かるエルドラージの波を押し戻した。鰭を風に打たれながら、彼女は隣にリバイアサンを呼び出そうとしたが、大地がその呼び声を拒否したのを感じた。キオーラが引き出すことのできるマナのほぼ最後の一滴までも吸い上げられていた。

あのエルフの呪文は巨人を留めていた、だがそのためにゼンディカー全てのマナが吸い上げられていた。彼女はあれらを捕えるために大地を荒廃させようというのだろうか?

「ニッサ!」 風越しに精神魔道士が叫んだ。「引け! 魔法文字に引き込んで吸わせろ!」

キオーラはそのエルフが緊張し、両腕を伸ばし、呪文と彼女自身とを通して力線と繋がるのを見た。彼女は地面から空へと腕を振り上げ、新たな力線の束が巨人へと走った。地面はその奮闘に揺れた。

地下深くで何かが割れ、だが何故かキオーラは頭上からその音が来るのを聞いた。

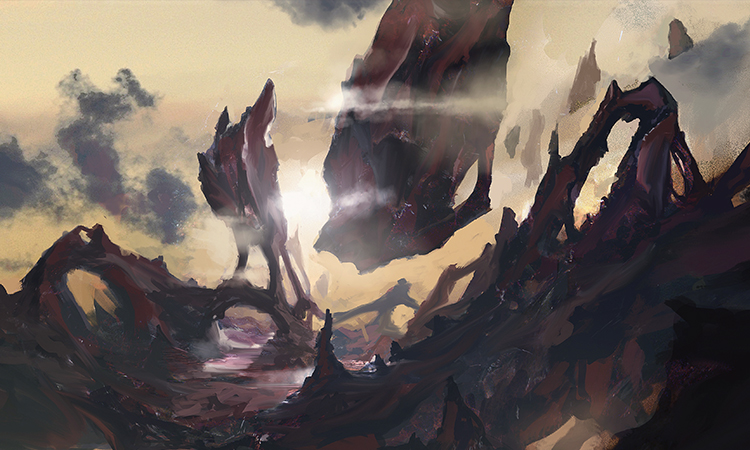

空で動きがあり、キオーラの注意を引いた。強大な巨人の周囲で、空がまるで荒れ狂う嵐のように膨らんで折り重なった。だがそれは雷雲ではなかった――何か違うものだった。靄がかった青から沸騰する赤紫へ、緑へ、天の色がよじれた。陽光は揺れ、広がり波立つポリプのような質感に暗く曇った。そして巨人に起こったものを目にし、キオーラは衝撃を受けた――

曲がり、歪み、伸びる。

それらの頭部が膨らみ、屈曲し、伸ばされた首となって虹のように空にかかった。

顔面が広がり、曲がり、窪み、そして地平線へと広がっては再び元に戻った。

そしてそれはエルドラージに降り注ぎ始めた。

こんなの見たことない、チャンドラはそう思った。

ゼンディカーの空そのものが巨人と化した。青ざめた肉と骨の板と虚無に尖った破片が、天蓋となって全てを覆い尽くした。巨人がゼンディカーへ引き寄せられたというよりも、まるでゼンディカーが今や巨人の内にあるように感じられた――もしくはそれは、どういうわけか、次元の構造が逆転したようだった。そして今、チャンドラから見えるあらゆる方向に、巨人の巨体の外側があった。

ウラモグの上半身は今も戦場に聳えていたが、ありえないことにその肢と触手は空のあらゆる場所から伸ばされていた。騒々しい大空にコジレックの冠の一部分が引き延ばされ、狂った月のように回転していた。境界が混乱し存在は融合した。おぞましい触手が赤紫色の天から降ろされ、ねじ曲がっては伸び、竜巻雲のように地面に触れた。更にそれは枝分かれし、そこから落とし子らが現れ出て地面に放たれた。あるものは優雅に着地し、あるものは滅茶苦茶に墜落した。

チャンドラは新たなエルドラージの群れへと駆け、上腕を振るってそれらを一直線に熱く切り裂いた。嘆かわしいことに、その群れは全て今もおぞましい程に二体の巨人と繋がっているとわかるだけだった。事実、彼女はまるで二つの巨大な、凝集した、巨人それぞれよりも遥かに巨大な、空を満たす存在へと切り込んでいるかのようだった。

ギデオンのスーラが閃くのが見え、彼がゼンディカー人へと命令する声が聞こえた。戦鬨が上がり、兵士たちは駆けて新たなエルドラージの軍勢を押し留めようとし、そして引き裂かれて悲鳴を上げた。

背後から、ニッサの叫びが聞こえた。

「ニッサ!」 チャンドラは衝動的に声を上げた。だがそれは不自然な突風と戦いの音にかき消された。

ニッサの両目がゆらめく緑色に満たされ、彼女から空のあらゆる方角へとマナが、まっすぐな線を描いて放たれた。力線は魔法文字の上へと引かれ、同時にニッサをも引いた。チャンドラは彼女がわずかな間、巨人が満たす空へ向かって引かれ、宙に浮かぶのを見た。そして彼女は膝から地面に膝落ち、両腕を震わせ、歯を食いしばった。

「ジェイス! 彼女はもたない!」 チャンドラは声を上げた。

「大丈夫だ!」 ジェイスは答えた。「留めろ!」

「大丈夫? どうしてそんな事が言えるの!」 チャンドラは言い放ち、ニッサへと這い寄ろうと侵入した数体のエルドラージを吹き飛ばした。

大地は暴力的に折れ曲がり、ゼンディカー人の多くが倒れた。チャンドラは谷に亀裂が走り、広がって大地を飲み込み、ジェイスとニッサが立つ岩場を揺らすのを見た。頭上で、何か新たなことが巨人に起こっていた。

巨人は、触手がぶら下がる膜と化していた――そしてそれらの姿に亀裂が走る様をキオーラは見上げた。魔法文字の呪文は巨人とゼンディカーとを繋げ、力線はゆっくりと、次第にそれらを浸食していた。あれらは久遠の闇の存在、それをこの現実へと完全に引き寄せられることは、それらの存在そのものを引き裂くことを意味していた。巨人は、ついに、壊れ始めた。

だが同時に、ゼンディカーの大地もまた、そして巨人よりも遥かに速く壊れていた。大気は突風が吹き荒れる嵐へと急変した。海上には竜巻がうねった。次に砕けるのは自分の足元、キオーラにはわかった。

キオーラは二叉槍を握りしめ、手の中でその力が増すのを感じた。海が持ち上がり、凝集し、自身の呼び声に応えるのを感じた。だが同時にその消耗も感じた。ゼンディカーは巨人と消耗を争っている――そしてあの巨人は貪るために存在する。

精神魔道士がキオーラを見て、そして彼女は脳内にその言葉が響くのを聞いた。『今だ、キオーラ。波であの群れを片付けてくれ。ニッサにもっと時間を』

キオーラは二叉槍をその群れに向けて振り、すると浸食するエルドラージを海水が叩いて押し戻した。だが彼女は最後の呪文を、瀬戸際の重大事に備えて温存した。群れを押しながら、彼女は頭上に浮かぶ地塊をじっと見た。ニッサの呪文が始まる前に見たものと同じ、滝の流れ落ちる島。あの島が、自分の世界の証が浮かび続けている限り、あのエルフにもっと時間を与えてやれる。

チャンドラの指がうずいた。足元では大地が割れ、頭上では巨人達がうめき轟いた。まるで空にぎざぎざの縞模様が広がるように、それらの姿に割れ目が走った。今やそれらは空を取り巻く、身の毛のよだつような姿に見えるというだけではなかった。それらはまた、初めて、無防備に見えた。

ギデオンが二体のドローンを細切れにしながら駆けてきて、チャンドラは視線を交わした。彼もまた空を見上げた。「もしあれに傷を負わせられるとしたら、今がその時だ」 ギデオンはそう言って彼女を追い越し、ニッサが立つ岩場へと向かっていった。

チャンドラの拳が握りしめられた。自分は最上の餌としての役割を果たした。そして、ずっと決定的な力になる時だった。

「ジェイス! あいつらを倒させてよ! 燃えがらにしてやるわよ!」

『駄目だ!』 ジェイスは強く言った。大声で、そして彼女の脳内に向けても同時に。『忘れたのか? 巨人かニッサに少しでも傷を与えたら、力線が切れて魔法文字の呪文が壊れる。逃げられるだろうが!』

チャンドラは片手を握りしめ、それは白熱した炎と化した。「一撃でやればいいんでしょ」

『駄目と言ったんだ』 ジェイスは思考を送った。『エルドラージを押し戻せ!』

浮島が傾き、高度を落とし始めるのを見て、キオーラの心も共に沈んだ。それはふらつき、滝を巻き込みながら螺旋を描き、荒れ狂う海に墜落して白い水飛沫を上げた。空を見渡すと、他の浮島もまたそこかしこで落下していた。それらはでたらめに回転しながら緩慢に落下し、地面に激突して土の塊を激しく飛び散らせた。

駄目だった、キオーラはそう思った。

それを見ていた。巨人は今やゼンディカーの運命に繋がっている。あのエルフの魔術の下、ゼンディカーは死に、それによって巨人も死ぬのだろう。

「レヴェイン!」 彼女はエルフへと叫んだ。「もう駄目よ。放しなさい!」

ニッサは盲目的に首を動かした。今も呪文を保ちながらも、言葉が聞こえてはいるとキオーラはわかった。

『何だ?』 ジェイスが言った。『駄目だ! キオーラ、君は群れを押さえろ! 俺達は呪文を完成させないといけないんだ!』

「無理よ」 キオーラは叫び、二叉槍を握りしめてまっすぐに構えた。「私達は精一杯やった。でもゼンディカーはあれと一緒に死ぬんでしょう」 彼女は二叉槍の先を、巨人で満ちた空に向けた。「あれはもう逃げたがってる。行かせればいいのよ。またいつか戦えばいいじゃない!」

ニッサはかぶりを振った。力線とともに身体を張りつめさせながら、彼女の額に汗とともに不安が線となって刻まれていた。

叩きつける風にジェイスの外套がはためいた。彼の表情は真剣だった。「奴等は倒さないといけない――今ここで」 彼は叫んだ。「そうしなければ、俺達はあらゆる世界を破滅させるだけだ。何万もの生命を危険にさらすんだ!」

この哀れな精神魔道士はわかっていない。自身の誤った考えに固執している、それが自分達全員を死なせることを意味していても。「私達も一つの世界を破滅させようとしている」 キオーラは言った。「この世界が壊れようとしている。すぐに私達もそうなる」

「作戦は続行する」 ジェイスは確信とともに言った。

彼女は二叉槍を握りしめ、海へと助力を願った。「ベレレン、もしあなたが終わらせる気がないのなら、私がそうしてやる」

チャンドラの拳が燃え上がり、彼女の両目は空を見据えていた。「ジェイス、あいつらを燃やしてやる!」それは悲鳴だった。

「駄目だ!」 押さえつけるようにジェイスは叫んだ。

キオーラが二叉槍を高く掲げ、波に乗って離れていくのをチャンドラは見た。「あいつらに思い知らせてやる。戻って来させやしない。あいつらを逃がす時よ!」 キオーラは叫んだ。

ギデオンが岩場に上り、ニッサを守った。「私はチャンドラと」その声は荒れ狂う風よりも強かった。「あれらを逃がすことはしない、だがこのまま留めることもできない。この一瞬にも私達は多くの生命を犠牲にしている」

壊れた地塊が岩場に向かって急降下し、盆地の中、魔法文字の傍に叩きつけられた。地面が裂けた。

「もうすぐ……決めるから……」 ニッサは食いしばった歯の向こうから声をしぼり出した。

キオーラは荒く息をついていた。「呪文を止めなさい、エルフ」彼女はそう言って二叉槍を高く掲げた。ハリマー海から波が轟音とともにそびえ立つのをチャンドラは見た。「あいつらを逃がしなさい。その気がないのなら……」

幅三マイルもの水の壁が宙にそびえ立った。それはうねり、より合わさって一つとなり、海藻や珊瑚や魚とともにゆらめく塊が放たれた。海水の球が頭上に浮かび上がった。キオーラはハリマー海を完全に空にし、それを意志の力で留めていた。彼女の凝視はチャンドラの上の岩場に定められた。呪文の源へと――ニッサへと。

『チャンドラ、これはできるか?』 ジェイスの焦る声が彼女の心に届いた。

ニッサとエルドラージの天空を交互に見て、チャンドラの拳が小さな太陽のように輝いた。空を炎で満たしたいと、友を危険にさらす忌まわしき存在へ自身の憤怒を叩きつけたいと、死に物狂いにそう思った。だがそれほどの、一つの爆発を起こせるかどうかは、自分自身にすら定かでなかった。『たぶん!』チャンドラは思考を返した。

『断言して欲しい。今すぐだ』

チャンドラはニッサの顔が自分に向けられるのを見た。緑色に曇ったその目がいかにしてかチャンドラを捉え、そしてこの混乱の中にあっても、ニッサは頷いた。彼女はいかにしてか可能だとわかっていた。そしてその時、信頼の絆に、チャンドラもそれが可能だと知った。

『断言するわ』 チャンドラはジェイスへ思考を返した。

キオーラは剣を振り下ろそうとするかのように、海神の二叉槍をまっすぐに掲げた。

「時間切れよ、レヴェイン」

彼女は胸をそらし、海水も彼女とともに下がった。

そして身体の動き一つとともに、キオーラは一つの海をニッサへと投げつけた。

ニッサの目が見開かれた。

――だがその海は二つに分かれ、そしてそれぞれがまた二つに、そして更にその全てが分かれ、また分かれ、やがて塊は霧へと散った。水が轟音を上げ、エルドラージを流し去っていった。海の生物が水飛沫と叩きつける音とともに落下した。

精神魔道士がキオーラとニッサの間に立っていた。その瞳はフードの下で力を帯びて輝き、伸ばされた手からは青色の魔法が弾けていた。

一瞬、キオーラは呆然と立ち尽くすことしかできなかった。そして彼女は吼えた。言葉ではなく、言い表せない怒りを。

今しかなかった。ニッサはキオーラの呪文から守られたが、すぐにでも倒れそうだった。チャンドラも呪文一発で巨人を完全に破壊できるか、さもなくばゼンディカーの全てを失い、エルドラージを久遠の闇へ逃がすかの瀬戸際だった。

チャンドラは怒りを膨れ上がらせた。炎が拳から片腕を上り、もう片腕へと降りていった。髪が発火した。

彼女は初めてウラモグを見据えた時の事を思った。レガーサへと戻るあの時――そしてゼンディカーを離れてからも、その姿が視界に焼き付いていた様を思った。それを心から拭い去ることはできず、焼き付いている限り安息はなかった。それこそがエルドラージ――共存は不可能な、常軌を逸した、途方もなく巨怪な恐怖。もしこれらがゼンディカーから放たれてしまったなら、プレインズウォーカー達の行く所をどこまでも追いかけ、生命が繁栄する地をどこまでも追い求め、その全てを終わらせるだろう。それこそ、自分と友人達が終わらせようとしていこと。チャンドラはわかっていた。これは私達の使命。私達の誓い。

両手が白熱した。輝く緑の蔓を見上げると、マナの力線は今も緊張し、巨人を拘束してこの世界に縛り付けていた。その力線は自分が紅蓮術の爆発を放った瞬間に壊れるだろうと彼女はわかっていた。地塊が落下し、大地が破片へと砕け、海が沸騰する中、彼女は自身へと念じた。熱く、もっと熱く。

チャンドラは呪文を放った。炎が空へと流れ込み――

――そして直ちに、それは正確な表現ではないと知った。

炎の奔流がエルドラージの歪んだ塊に触れ、だがそれではとても足りなかった。彼女の炎は巨人の表面をわずかに引っかいたに過ぎなかった。限りある、個々の存在であっても。次元一つを焼き尽くすこと以上に、この壮大な存在を焼くことは今、不可能だった。

浮島の一つが空から落ちるのを彼女は視界の端にとらえ、それが自分へとまっすぐに向かってくることを心の隅で実感した。同時に、炎が巨人の身体に走り、眼下の盆地で魔法文字が鮮やかに輝くのが見えた。全てが壊れようとしていた。魔法文字はまもなく消えてしまうだろう。自分の憤怒もまもなく消えてしまうだろう。

誰もが、まもなく死んでしまうのだろう。

ギデオンが岩場から飛び降り、降ってきた地塊をその身体で防ぐ様子を彼女はわずかに認識した。瓦礫が砕けて降り注いだ。彼女はただ力の限りの炎を放つことだけに集中していた、巨人を燃やすには程遠かったにしても――

チャンドラは、肩に柔らかな手が置かれるのを感じた。

そして、世界全てのマナが自身へと流れ込むのを。

力線。ニッサはゼンディカーに満ち溢れる憤怒を集め、そして今、ニッサの接触によってその憤怒がチャンドラへと流れ込んでいた。

チャンドラは今やその焦点、ゼンディカーから巨人へと繋がる連結点だった。彼女はわかっていた、ニッサのようにそれを制御はできないと。だから、別のことを試した。

叫びを上げた。

そしてその叫びの中、彼女はゼンディカーの憤怒を一滴残らず、自身から呪文へと、炎へと注ぎ込んだ。

流れる燃料へと火花が落ちたかのように力線そのものが発火した。炎がチャンドラからマナの流れへと伝わり、空へと枝分かれし、力線の道を辿り、巨人を包んだ。

叫び続けていたのはチャンドラか、それとも彼女以外の全てか。

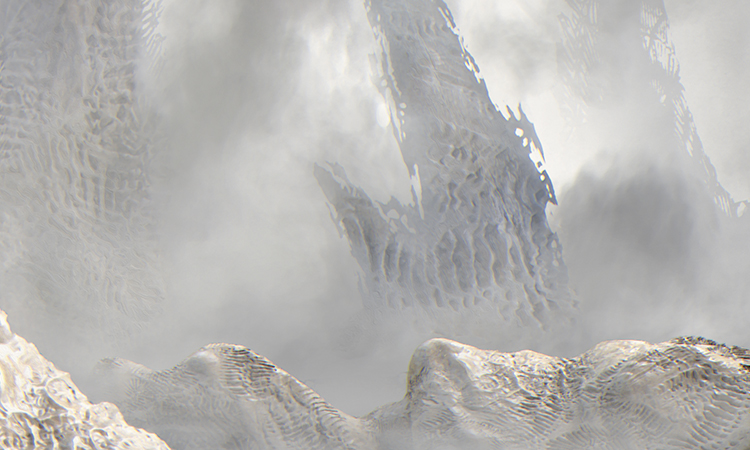

破滅的な橙色の咆哮と共に世界がひらめき、そして眩しい白色と化した。両脚が力を失い、チャンドラは崩れ落ちた。

雷鳴、地獄のような熱風、そして空の酷い騒音が欠片へとちぎれた。チャンドラは意識を失いながら思った、それは世界が死ぬ音に違いないと。

立ち込める煙越しに、キオーラは何も見ることができなかった。彼女はエラを閉じ、だがそれでも灰の味を感じた。もやの中で炎が燃え、水たまりからは蒸気が上がっていた。頭上の鼠色の空から、灰の薄片が小さな輪を描いて落ちてきていた。彼女はウラモグが大地を貪った跡に残す青白い灰を思った――今見ているのはそれなのだろうか? 異様な静寂。濃く不透明な大気の中、エルドラージとゼンディカー人両方の屍につまずきながら、彼女はさまよった。

希望は持てなかった。不安に心を痛めたくはなかった。彼女は一面の灰色の中を捜索し、死体に触れた。僅かな生存者が立ち上がるのを助けた。

キオーラは一つの身体に立ち止まった。誰かは知っていた。あの紅蓮術師のものだった。ぬかるみの中に四肢を不恰好に広げ、赤い髪が芝土に散っていた。キオーラはひざまずき、彼女を仰向けにさせた。

紅蓮術師は少しの間そのまま横たわっていたが、突然発作を起こしたように転がり、咳とともに泥を吐いた。やがて彼女が顔を上げると、二人は視線を交わし、だがキオーラは黙ったままでいた。キオーラは手を差し出して彼女を立ち上がらせようとし、紅蓮術師はそれを取ったが、顔をしかめて背中を押さえた。キオーラは手を放し、彼女をそこに横たわらせた。

二人は共に、降りしきる灰を見上げた。

空に二つの姿が浮かび上がっていた。だがそれは煙でできた残像だった、まるで花火の後のように。消えゆく塔に挟まれて、青空の隙間が見えた。

次第に、他の者達も煙の中から現れた。彼らはのろのろと歩き、互いに手を貸しながら集まって来た。ギデオンとジェイス。タズリ。ノヤン。ドラーナ。ジョリー。

そしてあのエルフも。ニッサは土の山をよろめき越え、そこで地面に座りこんだ。彼女の両眼は何も見ていなかったが、キオーラは彼女の指がむき出しの土に差し込まれるのを見た。そこにはあの魔法文字が永久に焼き付いていた。

地殻は沈黙していた。多くの浮島が地面に落ちたが、遠くの空に僅かな数が静かに漂っていた。変わることなく、重力を無視して。

キオーラは他の生存者達がゆっくりと、全てが終わったと実感するのを見ていた。歓声もなく、演説もなかった。安堵や喜びの帳が彼らに下りることもなかった。

肩を掴む手。

交わされる、疑問の視線。

否定、もしくは頷き。

包帯が取り出され、癒しの手が傷に触れられた。即席の捜索隊が組まれた。陥没穴や海水の溜まった塹壕の周囲に救助隊が集まった。はぐれたエルドラージが数体発見され、即座に退治された。

キオーラは二叉槍を背負った。そして仲間達の不安そうな、汚れた顔を見渡し、反対の地平線へと向き直った。彼女は海門の残骸を背に、足を踏み出した――左、そして右。左、そして右。そのままずっと、立ち止まることなく。

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)