再生

前回の物語:オブ・ニクシリスの報復

ゼンディカーのエルフは変転を続ける次元環境に適応して世代を重ねてきた。乱動やエルドラージによる破壊に対しても大胆不敵に、かつ素早く立ち直りながら、固く結びついた彼らの村々は密林そのものの速度で再生すると思われた。

だがエルドラージの到来によって、エルフの三大共同体のうち二つが――ムル・ダヤとジョラーガが――ほぼ壊滅した。伝統と家族の繋がりの中に生きるムル・ダヤの生存者達は、破壊された土地に村の語り手達と共に死ぬまで留まるか、遥か遠くへと旅をして助力を求めるかに分かれた。ただ二人の避難民、緑織りのミーナと弟のデーンは救いの手と滅びた故郷を取り戻す手段を求め、大陸を離れてムラーサへと向かった。

荒地を旅して数日、数週間が過ぎた。高温多湿で生命力が息づく古のグーム森林は姿を消し、小走りに進む脚が乾ききった囁きを発する不毛の平原へと変化していた。着実に目的地へと向かうべく、ミーナは太陽の通り道を注意深く観察し続けた。そこは気の進まない呟きや曖昧な噂でしか聞いたことのない場所だった。

もう近くまで来た。近くに。彼女は自信を持とうとした。

荒地の塵は彼女の衣服を覆い、むき出しの足を包んだ。失われた故郷の深い苔によく慣れた踵が、固く骨のような地面に一続きの足跡を残した。毅然と、だが痛む足で、彼女はムラーサの森の外縁を成す山峡に到達した。

もしくは、かつて森だった場所へ。荒地は眩しいほどの純白で、かつて木々だった、動物だった、岩だったものがねじれた尖塔として伸びていた。急峻な崖には完全に何もなく、静寂が谷に反響していた。その静寂は彼女に重くのしかかった――彼女は子供の頃から大地の、長老たちの、家族の音に囲まれていた。囁き、歓声、命令、嘆願……それの音は常に彼女を何かへと、誰かへと繋いでいた。ここで彼女は孤立した色と雑音の一片、辺りの無を汚すものだった。

無意識に地面を蹴り上げると、白い塵の雲が従順に舞い上がり、そして灰のような破片へと戻った。季節外れの雪みたいね、彼女は無言で思った。その空白は必死に目的を求めながら、鈍く鳴る雑音で彼女の視界と両耳を満たしていた。彼女はその赤く鋭い目をゆっくりと地平線へ向け、音の、生命の兆候を探した。空白の絶壁が彼女を見返した。そう、荒廃はここにもまた達していた。

アート:Jason Felix

祖先よ、デーンは喜びはしないでしょう。彼女は内心で罵った。自分達はここでタジュールの木立を見つけられる、彼女はそう確信を抱いていた。そして真昼に二人は更なる範囲を捜索すべく二手に分かれていた。

ミーナの拳が長ナイフの、馴染みある木製の柄を握りしめた。そしてその重みは心地良くいつもの位置に収まった。獰猛で温かい、よく知った苦みのうねりが胸に上がってきて、彼女の胸骨に音を立てた。長い、かすれた音を彼女が発すると、眼下の峡谷からこだまが返ってきた。圧迫するような静寂を何にせよ破れたことに満足し、彼女は微笑んだ。

峡谷の向こう側で何かが揺れ動いた。強張った荒廃の表面に骨の足を鳴らし、ミーナの倍ほどの姿が光の中へと小走りに現れた。彼女は息をのんだ――あれは餌場からあまり遠くまで彷徨い出てはいないだろう。もしかしたらまだ新たな餌場が? それは鈍い息の音とともに彼女へと向かってきた。

いいじゃない、それは自分を目撃したのだ。ミーナは笑い、鋭い歯を見せつけた。塵へと砕けた荒廃の雲を巻き上げながら、ベイロスの子のような野卑な熱意で彼女は峡谷の内へと駆け下りた。地面に達すると、反射的に流れるような一連の動きでベルトからナイフを抜き、その生物へと突撃した。

その生物は立ち止まり、目のない顔を彼女へと向けて察知すると、疑肢のようなものを皮膚から伸ばし、もしくは放射状の鶏冠に沿って逆立たせた。恐らくはミーナが聞くことのできない和音を操ったのだろう、鋭い音がその身体の鶏冠から放たれた。彼女はその最大の体組織の下へと飛び込み、片手で疑肢ともう片方で肉を掴み、彫刻のされたナイフの刃を十分に容易く滑りこませるとその生物の底面を深く切り裂いた。血がミーナのこめかみで脈打った。裏側の肉には弾力があり、触ると意外にも冷たかった。通常の動物であればその傷は内臓を溢れさせただろうが、そうではなく刺激臭のする灰色の液体をわずかに滴らせた。

こいつらにはよくあること。塵にまみれて足を痛めた今の自分の状態への感謝が、この乱雑な戦いだった。それを表現できる機会を彼女は歓迎した。

彼女はしなやかにむち打つ肢を避け、外れたそれを掴むとよじ登った――それは彼女が扱いに精通した木の根や枝のように頑丈だった。その背中で、彼女は骨ばった顔板の裏面を掴み、ナイフで突き刺すと歓喜を込めてそれをひねった。その生物は瞬時に彼女の下で崩れ、肢を痙攣させた。ミーナはその背中から飛び降りて後ずさり、それが再び立ち上がるのを待った。

それは倒れたまま、隔たれた肢を不可視の神経が無力に引いていた。ミーナはその頭部に触れ、持ち上げるとその何もない顔を凝視した。

何を探していたの? 何故ここにいたの? その仮面は無表情に見つめ返した。読める感情はなく、死に際しての狂乱もなく、懇願も交渉も、同情もなかった。エルフは常に回復力が高く、移ろい変化する乱動の大地を切り抜けてきた。乱動の不調和と共存し、死者をジャディの根の掌握に守られた浅い墓に残してきた。エルドラージの波は乱動のように適応と変化を強いている、そう長老達は考えた。そして彼らは適応するのではなく、溺れ死んだ。

その生物の身悶えは緩慢になり、止まった。ミーナは鈍く重い音とともにそれを地面に落とした。

峡谷の影の中から人型の姿が二つ現れ、うち一人はとてもよく知っていた。ミーナと同じく、双子の弟デーンも鎧はなく、裸足で、グームの毒樹から彫られた長ナイフ以外は見たところ武装していなかった。

鎧ではなく、彼らの両腕には蔓に似た印がうねっていた。一族の言葉と血統を伝える印が――死んだものも、生きたものも、これから生まれるものも――彼らの呟きを皮膚に記していた。バーラ・ゲドを離れる時、二人は死者の骨を手にとり、今それらは二人の赤い髪を飾っていた。

デーンの背後には華奢な女性が立っていた。フードを被り、肩甲から鐙のブーツまでの革鎧をまとっていた。地味かつ真面目な様子で、背後に乗騎を連れていた。その鎧の頑丈な構造と熟達の職人技は間違えようもなかった――タジュールのエルフ族の斥候。

ミーナは二人と合流すべく駆け、そのタジュールと話すべく頭を下げた。だがデーンは彼女の背後に崩れたエルドラージの屍に気付いており、姉へと厳しく質した。

「こいつらがもうムラーサのこんな深くまで来てるってわかってたのか?」 デーンは不自然にゆっくりと尋ねた。彼の声は立ち上る恐怖にうわずっていた。

「私達は近づいてる。彼らが言っていたのはここよ!」 自身の疑いを隠すことを期待する無謀な笑みを、ミーナは弟にちらりと見せた。

「それはもう何週間も前だろう! それ以来まだ何もないのか?」 デーンの表情は頑固なほどに真面目だった――彼は幾度も、ミーナの表情の本当の意味を学んできていた。

何か言うべき言葉が見つかればと思い、ミーナは彼を見つめた。二人の間に降りた沈黙は、断絶であり、双子を裂いた楔だった。

デーンが顔をそむけた。「語り部様はこんなものについては何もおっしゃられなかった」

そしてミーナがうつむく番だった、無力に両の拳を握りしめて。

「何よりも、見ての通りです」 ミーナが返答するよりも早く、タジュールの軽快な語調でその見知らぬエルフがデーンの背後で返答した。「私は旅人へとこの場所から離れるよう警告すべく送られました。そして哨戒中にあなたがた二人を見つけました」 彼女は言葉を切り、二人を見た。「守り手のテンルーと申します、このタジュールの大地の多くの庇護者の一人です。あなたがたは村からずいぶんと遠くまではぐれて来られたようですが……?」 彼女は眉をひそめて言った。

ミーナはエルドラージの屍をナイフで示し、両腕から屍の肉をぬぐった。「私達はムル・ダヤのエルフです」

「私達、と仰りましたか?」ミーナの背後、無人の峡谷を覗き見てテンルーが尋ねた。「あなたがたは斥候? 他にもいるのですか?」

ミーナは内心溜息をついた。いつも、言葉で説明するというのは決して簡単ではなかった。彼女の脳内は常に音と本能で満たされていた。言葉は口から発せられる代わりに泡立ち、それ自体につまずいてしまう。もしくは彼女がそれらに姿と意味を与えるよりも早く、ただ転がって消えてしまう。だがこれは、これは重要なことで、数週間の旅の間に彼女はこの声明を練習してきていた。

「何か月か前、私達ムル・ダヤのエルフはグームの故郷にいました。祖先は私達の大地で耐えよと主張している、語り部様はそう力強く仰っていました。まず末裔がやって来ましたが、霊蔓が率いる守りが追い返しました」

彼女はデーンへと頷いたが、その陰鬱な沈黙に同意を示すものはなかった。「ですが末裔ではなく成長した個体が現れるにつれ、霊蔓の守りは薄くなって私達の境界も押され、長老様達の浅い墓の端に触れるほどになりました」

ミーナは言葉を切り、壌土の寝床から長老達の両目が見上げる様を思い出した、彼らの夢をどれほど夢に見てきたかを思い出しながら。彼らの精髄、記憶、何世代もの歴史、それは彼らが住まう木立とともに塵と消えた。

「私達は皆、故郷の守りに就きました。語り部様は病み、祖先の声は沈黙しました」 彼女は続けた。ミーナは自身の声を聞きながら、奇妙な距離感を覚えた。自身の言葉が虚ろに、堅く聞こえた。内に持つはずの羞恥、矜持、その時からの憤りが何もないかのように。

「エルドラージはやって来て、征服し、食い、そして去りました」 彼女はわずかな震えが声に加わるのを感じ、少し言葉を切ってゆっくりと息をついた。「私は……死者の近くで眠った時に幻視を見ました。バーラ・ゲドの滅亡の幻視です。私はその夜に弟を連れて離れました、聞いてくれる相手をエルフの共同体に探すために。助けを、導きをお願いするために」

「そして貴女は?」 テンルーは穏やかに尋ねた。「あなたの名前は?」

「ムル・ダヤの緑織り、ミーナ」 彼女は右の袖をまくり上げ、前腕に葡萄色の墨で深く刻まれたその階級の印を見せた。

目の前に現れた、もつれてくすんだ見知らぬ塊をテンルーが判断するのがミーナにはわかった。そしてテンルーは疑い深く眉をひそめたが、丁寧に頷いた。

「議会は特定の箇所に定まることはなく、エルドラージの波とともに移動しています」 テンルーは言った。「私達の動きは今や戦略的な計画と偵察の連絡網から成り、かつての世界に残されているものを敏感に察知しながら、かつ……私達の姉妹のように、包囲されぬように」

ミーナは心ならずも歯を食いしばった。

「私は境界を巡回し、荒廃の広がりの知らせを議会に持ち帰っています」 テンルーが続けた。「二日前の夜、突然新たな攻撃の波が来ました。予想したよりも大きな数でした。私達は守りを選んで木立の中心まで退却して――」

「木立はまだあるんですか?」 ミーナは目を輝かせ、勢いよく背筋を伸ばした。「お願いです――そこに連れていってもらえますか」

ジャディの木立は谷の中央から突き出て、大地を砕き、根の頑固な掌握の下に岩盤をゆっくりと分解していた。梢には常緑の葉が生い茂り、水気を求めて雲間まで伸びていた。一枚一枚がエルフの背丈ほどもある葉は螺旋模様を描いて多くの側枝を飾っていた。静かであった時代には、倒木のうろは丈夫な住居として役立っていた。ムル・ダヤのエルフが根の隙間に家を作ったのに対し、タジュールのエルフは地面を歩くエルドラージの視界から隠れて高い枝に適応した。それによって彼らは何年もの間を安全に過ごせていた、新たな怪物の波が空そのものから現れるまでは。

三人は尾根の頂上に立ち、その木立を見下ろした。雲が動き、陽光が谷に降り注いだ。

ミーナはテンルーが鋭く息を吐き、そして止める音を聞いた。

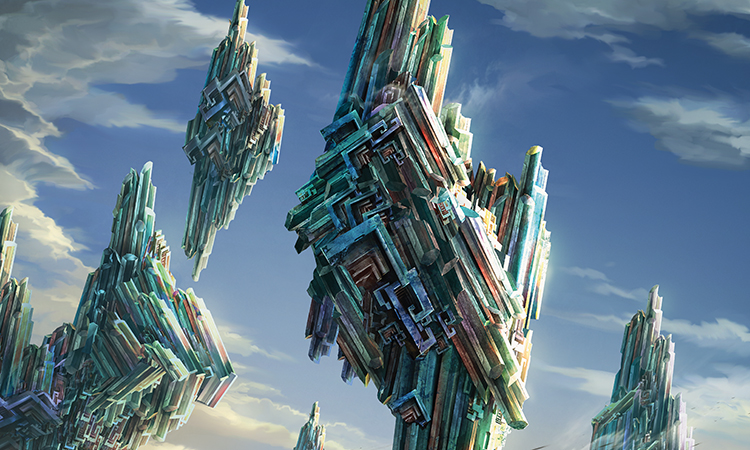

地面の様相は、峡谷に広がる青ざめた色の無とは全く似ても似つかなかった。その場所には、明るく輝く色が眩しい配列を成して鋭い岩の角に反射していた。幾つかは垂直に結晶化し、かつてその場所に立っていた木々のよじれた偽物と化していた。厚い、油ぎった光沢がその多面構造の表面から開いた傷のように滲み出て、下生えの残骸になめらかな覆いを成していた。

「何……あれ」 ミーナは息をのんだ。視界の隅で、デーンが恐怖と畏怖にかぶりを振るのが見えた。

アート:Raymond Swanland

宿営地の下にエルドラージの群れが集まっており、その根に貪欲に鼻先を突っ込んでいた。一体は最初の側枝によじ登り、高い枝にある集落の天幕を動かして地面へと落とした。住人達は更に高所の枝の家へと退却していた。

デーンはミーナを見据えた。彼の表情は青ざめて生気を失っていた。「僕は言葉よりも僕らの血を選んで語り部様の前に立った。僕だけが君について大陸を離れた。僕は大地の、僕たちの大地の一族に加わるんだと思っていた。そのためにここに、こんなに遠くまで来た、違う? 一つの滅んだ村から、この、枯れて腐った村をもう一つ見るために……世界そのものが弱って消えるのを見るために」

彼の言葉に、テンルーは表情を曇らせた。「ムル・ダヤ、言葉に気をつけて下さい――ここは私の故郷です。あなたがたが失ったものは悼みますが、あなたの助けを求めたことはありません。あなたがたと同じ運命に屈するつもりはありません」

エルドラージは集まって食しており、ミーナは滑らかで平らな地面を滑るように谷へと切り込んだ。バーラ・ゲドにいた同類のように、これらもまた肢と口の恐るべき塊だった。青白い巨体を力強い前肢で枝の上に持ち上げ、木々や大地から滋養を吸収していた。だがそれらの身体は骨ばった板ではなく昆虫に似て、そしてありえない対称形に満ちていた。頭上には滑らかに磨かれた黒い石板の冠が座し、そのあまりの黒さは光を吸収し同時に反射しているように見えた。

彼女のナイフは峡谷で戦った落とし子の繊維質の筋で今も汚れていたが、ミーナは最も近い敵へと襲いかかった。波打って不恰好なその巨体は食事で膨れ、外骨格の殻から張り出していた。頭部の冠と同じ深淵の黒色をした滑らかな板をまとい、そのあらゆる角度と対称性に同情の余地すらなかった。その多脚には瞬きをしない目が輝き、宝石のような形をしていた。その生物の持つ中身が何であろうと切り開いてやろうと、彼女はナイフを狙いすまし、全力と全体重を込めて前方へと振るった。

その武器はエルドラージの表面に意外な衝撃とともに当たり、ミーナの腕を通って歯まで衝撃波を響かせた。彼女はよろめき、痺れた指からナイフが落ちた。背後に、彼女はデーンが叫びとともに駆け寄ってくる音を聞いた。

鈍い、奇妙によく知った音が彼女の耳を満たした。神経がわめいている? 衝撃の力?

彼女は立ち上がろうと奮闘しながら、片手で頭を押さえてもう片手でナイフを探した。そして何か固いものを掴み、見上げると……

……黒冠のエルドラージの、涎を垂らした顎が四つそこにあった。彼女は反射的に身を引いたが、遅すぎた。彼女はきつく目を閉じた。

それは悲鳴を上げた。もしくはそうしたのだと思った。脳内でかろうじて聞こえる音の鋭い合唱が、彼女の頭蓋骨に反響した。右耳に、何か温かいものを感じた。

血。

苦痛が身体に弾け、反響の波と相まって彼女の骨格を揺さぶった。

盲目的な恐慌に掴まれ、狩られる獣のように彼女は慌ててその四体から下がった。視界の隅でデーンが自分へと手を伸ばすのが見え、彼女ははっとして弟へと振り向いた。

怪物たちはデーンへと狙いを変え、腹部を宙に向けて膨張させ、むせぶ音を立てた。

アート:Jason Felix

ミーナの視界の端の色が揺らいだ。デーンの姿が目の前で崩れ、波打って再び姿を成した。彼の髪と目の赤色がその身体から吸い出され、彼女の視界の端に流れ出した。広げられた腕が逆方向に反り、不可能な角度に曲がった。彼の口が開かれて言葉が無力に滑り出した、その舌は音を成すことは不可能で、空気は無力に彼の肺を通過した。それらは宙に浮き、無意味かつちっぽけに、そして立ち消えた。

ミーナは彼へと腕を伸ばしたが、自身の筋肉が無力にたわむのを感じた。骨は宙を漂うねばついた煙のように、極端なほどゆっくりと流れた。指は離れ離れになり、腱は骨から解かれ、血管は膨れてもつれた。

足元の地面までも粘り気のある液体となり、彼女の体重の下でたわんで流れた。両脚はありえないほどに重くなり、伸ばされた片腕から離れるように下方へと引いた。もう片方の腕がナイフの柄に触れ、彼女は解くようにそれを掴もうとした。

本能が彼女の手からその刃を動かした。怪物の呻き声の通り道を外れるように進み、その宝石のような多くの目の一つを突いた。

それはむせぶ音を一瞬止め、そしてミーナの身体がぼろ人形のように崩れた。その衝撃に彼女は足元のもろい荒廃を破って落下した。

目を開けた時、彼女は自身が浅い窪みの中にいることに気が付いた。呼吸は苦しく、頭痛がした。透過された日中の光が頭上から差し込んでおり、自分が落ちてきた薄くもろい荒廃の層の裏面を見ることができた。それは冬の池に張った氷の層のようだった。

鈍く、よく知った律動が戻ってきていた。そして今や更に大きくなっていた。頭上から聞こえる獣の唸り声の下、彼女はその音を辿り探ろうとした。それは呼吸のように上下し、それとも……声だろうか? 彼女はそこから傾向を見つけ、頻度から意味を成そうと試みた。頭上遥か遠くから聞こえてくるように、デーンの声が彼女の警戒する意識へと浸透した。

ミーナ、ミーナ。

彼女は暗闇の中を這い、手を地面につけて身体を落ち着けた。脳内の音は幾つもの囁きだった。バーラ・ゲドで聞いていた声。長老達の、ジャディの樹の。家族の。それらが馴染み深い何かへと溶け合った。皆、何と言っているのだろう?

彼女は眉をひそめ、思わず手を握りしめた、何か……馴染みあるものを。

下の地面は荒廃の固い表面ではなかった。それは大地、子供の頃に触れた分厚く芳しい土だった。動かしえない時の輪が彼女のために止まり、集合した記憶の共感の泡の中で静止した。夏に焼けた、靴に踏まれた、血に濡れた、もしくは春の新たな芽吹きの緑と同じ土の匂いが彼女の肺を満たした。彼女はそれを自分のものでない目で見た。音が再び脳内に流れ込んだ。

ミーナ。

「ミーナ!」 弟の声が彼女の空想を裂き、集中を破った。

デーン!

手が一つ、頭に当たる光を遮り、彼女は地面から弟の腕の中へと引き上げられた。血の匂いを感じたが、それが誰のものかはわからなかった。

二人のすぐ頭上で息をする音が通り過ぎ、見ると背後の地面が膨れて弾けた。気まぐれなむせび声が衝突し、その通り道には爆発のような痕跡が残った。

「デーン! 皆ここにいる! 祖先はまだ私達と一緒にいる! ここの、荒廃の下に大地がある!」

「ミーナ? 落ち着いて、血が出ているんだ。移動しないと――」

次のむせび声が二人に向かってまっすぐに放たれると、ミーナは腕を伸ばして弟の頭を抱きしめ、そして片手ほどの土を零した。

その少しの土が生命を得て弾け、茎、根、そして土の分厚い壁へと広がった。そこに音の波がぶつかって震え、衝撃波の広がりの中心は目も眩む色彩の染みと化した。

「聞いて!」

ミーナの脳内に響く音は今や耳をつんざくほどだった。何層にも重なり、調子を合わせ、ありとあらゆる高さの、頻度の、音量の声と雑音の合唱へと混ざり合っていた。彼女は落ち着いていた。そして深呼吸をし、片手でデーンの耳を覆うと、それらの音全てが唇から決壊した堰のように流れ出した。

言葉の幾つかは怒り、柔らかく、不機嫌で、兄弟と共有する秘密の言葉だった。それらを彼女は自身のもののように感じた。幾つかは遠い昔に聞いた厳しい警告で、轟き渡る叱責の中に投げ込まれた。他は感じたものの知らなかった言語と音だった。夏の熱い突風、後悔の鈍い痛み。それは時と空間の中に凝結した記憶の音だった。ミーナは静かな心で、デーンの傷ついた皮膚と手へと言葉を織り上げた。

彼の目が見開かれ、驚きが偽りの冷淡を全て洗い流した。「祖先の声を? その声を語るのをどこで覚えたんだ? 彼らは何て?」

ミーナは頷いただけで、何も言わなかった。

別のむせび声が蔓の壁を破り、密な土と分厚く巻いた茎は脆くきらめく破片へとなって落ちた。ミーナはゆっくりと振り返ってその生物に対峙し、両腕を広げ、そして語り始めた。

一つの音で、彼女はグームの湿潤な密林を、下生えの中にかがんで雨音を聞いた子供の頃の故郷を語った。湿った土と岩の柱が地面から弾け出て、荒廃の表面へとぎざぎざの割れ目を稲妻のように放ち、怪物をつまずかせた。そのエルドラージは呻き、立ち直ろうとよろめいた。

次に彼女は決して知らなかった、だがそれが真実だと知っていた物語を語った。勇気と自己犠牲の物語を。腰から二本目のナイフを引き抜くと、それは温かく湿った葉の匂いがした。彼女は深く息を吸い、獰猛な熱意に歯をむき出しにして笑った。

《野生生まれのミーナとデーン》 アート:Izzy

この時、彼女の刃は滑るように容易く甲殻を切り裂いた。そしてもう片方の手を開いた殻に沈めるとその下のものを掴んで引きちぎった。冷静な執拗さをまとい、彼女はナイフでその青白い身体に粗い円形を描き、精髄を零して水たまりを作った。

背後でデーンが別の怪物を倒し、何かが彼女の肩をかすめた。昆虫のような脚を切断され、その身体は地面へと崩れた。彼の笑い声が静まり、そして一瞬、ミーナがそれを掴んで記憶へと結晶化するために固まった。最後にその笑い声を聞いてから、とても長い時が経っていた。

彼女はジャディの根へと手を触れた。王冠のある怪物達が今や力と新たな生命の悪臭を放つ彼女を目にして、獲物を狙う矢のように枝から急降下してきた。それらは甲殻質の音を立てる脚と開いた顎で狂乱するように彼女を取り囲んだ。

ミーナはデーンへと王冠の獣達が落下し、彼の頭部がそれらの中に飲み込まれるのを見た。深い轟き音が彼女の足元から広がった。太い根が地面を裂いて現れ、エルドラージの装甲の身体を包むとそれらを地面の裂け目へと引き込んだ。ジャディの枝が蛇のようにのたくって残りの個体を樹そのものへと引き寄せ、それらを幹に包み込んだ。谷の地表は荒廃のきらめく板へと砕け、そしてミーナとデーンの足元からうねり出た新たな柔らかい土の下へと沈んだ。

その後すぐ、重装備のタジュールとその乗騎の一団とともにテンルーが到着した。兵士達の背後には金髪のエルフが一人、身の丈は小柄ながら年齢に伴う穏やかさと重々しさを身にまとっていた。彼女の革鎧には複雑な模様が刻まれ、とはいえ長年の使用により激しく摩耗していた。ミーナは木の根に背中を預けて傷の手当てをしており、その周囲に兵士達は腰を下ろした。

「それでは、貴女は海の向こうから訪れた同胞なのですか?」 金髪のエルフが尋ねた。彼女は荒廃の砕けた層の下にほぼ隠れていた、ミーナが落としたナイフを拾い上げた。そしてその柄を彼女へと手渡した。

「失礼致します」 テンルーが声を挟んだ。「ムル・ダヤの霊蔓、緑織りのミーナ殿と弟のデーン殿です」

金髪のエルフは優しく微笑むと頭を下げた。「エルフの同胞として、あなたがたを歓迎致します。距離も世代も我々を隔てはしません。どういった知らせを持って来られたのですか?」

ミーナも返礼に頭を下げ、心を決め、とはいえ今回言葉は容易く発せられた。「タジュールの長、ニシード様を探してきました。私達……バーラ・ゲドの生き残りからの助力を受け入れて頂くために」

「私がニシードです。あなたがたの語り部様はいかがなされました? あの方があなたがたを代理として送り出したのですか?」

ミーナの頬がかっと熱くなった。話し始めようとしたその時、デーンが穏やかに割って入った。「僕達は……わかりません。ですが、ミーナも、僕達の一族の声を話せます。僕も聞きました。僕を――いえ、お願いです、僕達を仲間に入れて下さい。ムル・ダヤの記憶を損なわれることなく保つために」

ニシードの表情は重くなり、彼女の言葉はゆっくりと、思慮深いものになった。

「我々エルフは適応し移動し続けるでしょう、常にそうしてきたように。ハリマー盆地の近くに、ゼンディカー人の宿営地があるという噂を耳にしました。コー、人間、マーフォークの同盟が築かれ、生死を賭けて戦っています。あなたがたの歴史を守る安全な場所は約束できませんが、あなたがたの力と物語を、我々が知る最も強い場所へとお連れすることはできます」

他のエルフ達も厳粛に頷いた。

「これより、我々は彼らに加わるべく進軍します。指導者はタズリと呼ばれる人間で、ハリマー沿岸の都市、海門から来たのだそうです」

(Tr. Mayuko Wakatsuki / TSV Yohei Mori)