Heimische Gewässer

Was bisher geschah: Nissas Aufgabe

Als wir der Planeswalkerin Kiora vom Meervolk das letzte Mal begegneten, war sie gerade knapp aus einem Kampf mit einer Gottheit entkommen – der Meeresgöttin Thassa von Theros. Sie hatte zwar nicht bekommen, was sie sich von diesem Duell erhofft hatte, doch sie war auch nicht mit leeren Händen geflohen: Stattdessen hatte sie Theros mit der heiligen Waffe der Meeresgöttin verlassen.

Nun kehrt sie in ihre Heimat Zendikar zurück und ist bereit, gegen die monströsen Eldrazi zu kämpfen, die ihre Welt zu vernichten drohen. Sie sind gewaltig und unaufhaltsam, doch zugleich mehr als bloß Ungeheuer. Lange Zeit wurden sie vom Meervolk Zendikars als Götter verehrt.

Und Kiora hat sich schon einmal einem Gott im Kampf gestellt und überlebt.

„Komm!“, sagte sie in einem Traum.

Sie nahm Turi bei ihrer kleinen Hand mit den feinen Schwimmhäuten.

„Die Älteste Misha erzählt Geschichten! Komm schon! Wir werden es noch verpassen!“

Sie zog ihre Schwester mit sich, und die beiden jungen Meermädchen ließen sich am Strand bei den anderen Kindern nieder, als die Älteste Misha gerade zu sprechen begann. Die Erwachsenen zogen sich ans andere Ende des Strands zurück, wo sie im Mondlicht kaum zu erkennen waren und sich ihre eigenen Geschichten erzählten. Erwachsenengeschichten. Mishas Geschichte indes war für Kinder bestimmt. Die Matriarchin sprach mit sanfter, aber durchdringender Stimme.

„Vor langer Zeit bereitete sich der Gott Ula auf eine Jagd hier bei uns in unserem Meer vor.“

Ula, der die See erschaffen hatte – der höchste Gott der Meeresbewohner, stolz und grimmig zugleich. Sie streckte ihm die Zunge heraus. Turi tat es ihr gleich.

„Ula war verärgert über die Delphine, deren Frohlocken er als Beleidigung seiner Würde ansah. Deshalb wollte er einen von ihnen jagen, um ein Exempel an ihm zu statuieren. Doch Delphine sind listenreich und die Lieblinge von Cosi, dem größten Schwindler von allen.“

Geschichten von Cosi! Alle guten Geschichten handelten von Cosi, doch die anderen Erwachsenen wollten sie nie hören.

„Und so beschloss Cosi, Ula die Jagd zu verderben. In der Nacht vor der Jagd schlich Cosi sich zu Ulas Schlafstätte am Meeresgrund und tauschte seinen großen Speer gegen die Feder einer Möwe aus, die er so verzaubert hatte, dass sie genau wie jener Speer aussah. Emeria bemerkte dies von ihrer luftigen Heimstatt in den Wolken aus, doch sie sagte nichts, denn sie beobachtete die anderen beiden Götter gern bei ihren Zänkereien.

Am Morgen machte sich Ula arglos auf zur Jagd und hielt eine donnernde Rede über seine Würde und seinen hohen Stand. Die Delphine versammelten sich, um ihm zu lauschen, denn ihnen war von Cosi versichert worden, dass sie nichts zu befürchten hatten. Dies machte Ula nur umso wütender. Er stieß mit seinem Speer, der gar keiner war, zu – einmal, zweimal –, doch die Delphine lachten nur, denn in Wahrheit war da nur eine Feder, die ihnen nichts weiter anhaben konnte, außer sie zu kitzeln.“

Die Älteste Misha ahmte das hohe, keckernde Lachen der Delphine erschütternd gut nach. Die Kinder kicherten.

„Ula verstand nicht, weshalb die Delphine unversehrt geblieben waren, doch er wusste, dass man ihn gerade der Lächerlichkeit preisgab. Er stach nur noch heftiger auf sie ein, immer und immer wieder, und wollte seinen Speer in den Wunden umdrehen, die er ihnen gar nicht zugefügt hatte. Die Delphine quiekten vor Entzücken. Wütend brach Ula den nutzlosen Speer übers Knie und hielt daraufhin zwei Hälften einer einfachen Feder in Händen. Die Delphine lachten so laut, dass ihr Lachen bis heute nicht verklungen ist ...“

Kiora schlug hart auf Händen und Knien auf dem Sand auf. Ihre Ohren dröhnten und ihr Blick verschwamm.

Weltenwandeln. Ha.

Ha, ha, ha.

Kiora zog das Schwimmen vor – das Hinabtauchen in die kältesten, dunkelsten Tiefen der Meere zweier Welten, die ineinander strömten, um eins zu werden und ein unbegreifliches Chaos zu überbrücken, das noch viel dunkler und tiefer war. Doch in diesem besonderen Fall war sie froh, überhaupt angekommen zu sein.

Daheim. Auf Zendikar.

Sie hustete, und ihre Kiemen öffneten und schlossen sich in rascher Folge, als sie gierig Luft einsog. Sie zitterte, war erschöpft und schmutzig ... über und über vom Schlamm des Meeresgrundes einer anderen Welt bedeckt.

Ihre Hände waren taub, weshalb ihr bislang auch nicht hätte auffallen können, wenn sie denn leer gewesen wären. Sie hoffte, dass der Schlamm nicht alles war, was sie von Theros mitgebracht hatte.

Ihr Blick klarte sich auf. Sie schaute nach unten.

Dort, noch immer von beiden Händen umklammert, war die Waffe einer Göttin.

Kiora stieß ein langes, rasselndes Lachen aus.

Ich habe gewonnen, dachte sie. Ich habe eine Göttin besiegt. Ich habe gewonnen!

Der zweizackige Speer war unhandlich und überragte sie von der Länge her, obwohl er noch viel größer gewesen war, als Thassa ihn getragen hatte. Zudem schien er nur das geringste Gewicht zu besitzen. Vor Kioras Augen wurde jenes Sternenfeld, das den Speer als Werk einer Göttin auswies und das die Bewohner von Theros die Berührung von Nyx nannten, blasser und dünner, als würde es verdunsten und als wäre die Luft dieser anderen Welt ein Fluch für die ehemaligen Besitztümer göttlicher Wesen. Bald schon glich die Oberfläche des Zweizacks ausgetrockneten Korallen. Enttäuschend.

Dennoch hoffte Kiora, dass es sich noch immer um eine Waffe handelte, die einer Göttin würdig war. Doch selbst, wenn es nur ein Speer war, so war und blieb es die beste Trophäe, die sie je erbeutet hatte. Vielleicht würde sie sie ja Turi schenken, als jüngstes Teil ihrer Sammlung mit den anderen Erinnerungsstücken von Kioras Reisen.

Falls Turi noch am Leben war. Falls irgendjemand von ihnen noch am Leben war.

Falls die Eldrazi sie nicht schon alle getötet hatten.

Kiora rappelte sich auf. Sie war noch immer benommen von der gewaltigen magischen Schlacht – davon, um ein Haar von einer Göttin erwürgt worden zu sein, und von dem aus der Verzweiflung geborenen und höchst unschönen Weltenwandeln. Doch dies war Zendikar. Hier war es nicht sicher, besonders nicht jetzt.

Sie blickte sich um.

Insel | Bild von Noah Bradley

Sie stand an den Ufern Tazeems. Wellen brandeten an den Strand. Die Sonne schien. Riesige Steine ragten in den Himmel und trotzten den Gesetzen der Schwerkraft.

Zendikar lebte!

Kiora jubelte auf und rannte in die tosenden Wellen, um das Wasser von Zendikars Meer den Staub aus Theros fortwaschen zu lassen. Der Zweizack ließ einen kurzen, klaren Klang ertönen, als er das Wasser berührte. Das war nicht viel – aber es war vielversprechend.

Kühles, klares Wasser strömte über sie und um sie herum. Es wusch ihr den Geschmack nach Meeresgrund aus den Kiemen, den ihr Kampf mit Thassa hinterlassen hatte. Sie war sauber, sie war frei und sie war zu Hause. Sie tauchte in ein Meer, das wie kein anderes schmeckte. Sie brauste am Ufer entlang, wirbelte herum und sauste wieder an die Oberfläche, um in hohem Bogen aus dem Wasser zu schießen.

Noch im Flug sah Kiora es: einen weiten Abschnitt des Strands, der falsch war. Feiner, fahler Staub, porös und brüchig ...

Sie drehte sich um, um näher hinzusehen, und stürzte in einem ungewohnten und schmerzhaften Winkel zurück ins Wasser. Erneut kämpfte sie sich an die Oberfläche. Der Strand sah falsch aus. Er klang auch falsch. Jede Welle zerschellte an ihm mit einem Fauchen und ließ den Sand – wenn das Sand war – vollkommen trocken zurück. Sie tauchte, las eine Krabbe vom Meeresgrund auf und kletterte auf das felsige Ufer in der Nähe des toten Strands.

„Tut mir leid, mein Freund“, sagte sie und warf das Krustentier auf den unnatürlich grauen Sand. Es richtete sich zu einer Drohgebärde auf und huschte dann zurück ins Wasser.

Beruhigt, dass der Sand sie nicht augenblicklich töten würde, betrat Kiora den Strand. Seine Beschaffenheit war sehr fein, mehr Staub als Sand, und sie spürte, wie er ihr die Feuchtigkeit von den Sohlen saugte. Was einst fester Stein gewesen war, war nur mehr vernarbtes, brüchiges Geröll. War es das, was die Eldrazi Zendikar antaten?

Ein Windhauch wirbelte den Staub auf. Kioras Körper reagierte, als wäre sie unter Wasser. Lider und Lungen schlossen sich, die Kiemen gingen auf. Sie spie angewidert aus und tauchte blinzelnd unter.

Sie stellte sich vor, wie dieser Staub durch das Meer trieb und sich überall festsetzte, bis alles Leben unmöglich wurde.

Kiora umklammerte den Zweizack und zwang ihm ihren Willen auf. Während sie so dahintrieb, schärften sich langsam ihre Sinne. Gezeiten und Strömungen, Festlandsockel und Unterwasservulkane, Algenblüten und sauerstoffarme Bereiche ... Sie spürte, wie sich all das um sie herum erstreckte, so vertraut wie die Finger ihrer Hand. Der widerwärtige Strand hinter ihr war wie ein riesiges totes Gewicht, eine Leere in ihrem Bewusstsein.

Entlang des Ufers und selbst auf dem Grund des offenen Meeres spürte sie weitere solcher Orte, die durch das Vordringen der Eldrazi sämtlichen Lebens beraubt worden waren. Eldrazi in den Meeren! Als wäre es nicht schlimm genug, dass sie das Festland angriffen. Nun hatten sie sich auch ins Wasser vorgewagt und schwammen durch Kioras angestammtes Revier, um ihm das Leben auszusagen und nach und nach den Meeresgrund abzuschaben. Sie konnte sie spüren.

Doch die Eldrazi waren nicht allein hier draußen. Das konnte sie zwar nicht spüren, doch das Meervolk Zendikars war irgendwo noch am Leben und kämpfte weiter. So musste es einfach sein.

Kiora schwamm fort von dem leblosen Ufer und wandte sich nordwärts, um der Küste zu folgen und nach irgendwelchen Zeichen ihrer Bewohner Ausschau zu halten.

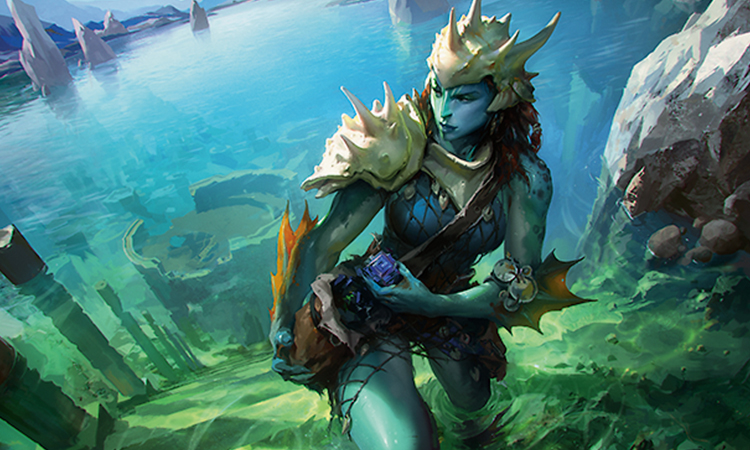

Kiora, Herrscherin der Tiefen | Bild von Jason Chan

An einigen Orten war Zendikar noch so, wie es einst gewesen war, an anderen nur noch ein fahles Ödland. Siedlungen des Meervolks lagen verlassen in den Küstenniederungen, halb von Seegras verschlungen oder zu wankenden, vom Staub erstickten Ruinen verwandelt. Kiora umkreiste die ersten sorgsam, um nach Überlebenden Ausschau zu halten, doch sie fand nur kleinere Eldrazi, die auf der Suche nach wussten die Götter was die Ruinen durchstöberten.

Die Götter wissen es tatsächlich, dachte sie. Ula, Cosi und Emeria: die Götter des Meervolks Zendikars, die seither als die Titanen Ulamog, Kozilek und Emrakul entlarvt worden waren. Waren sie Götter? Hatten sie einen Plan für Zendikar? Oder waren sie nur tumbe Ungeheuer, die ohne Sinn und Verstand alles um sich herum verzehrten?

Nachdem sie die in den Ruinen umherstreifenden Eldrazi entdeckt hatte, hielt sie sich von den verlassenen Siedlungen fern. Die aussichtslose Suche nach möglichen Überlebenden war es nicht wert, sich unversehens in die Enge treiben zu lassen.

Als die Sonne bereits sehr tief am Himmel stand, fand sie eine Höhle hoch oben auf einer Klippe, in der sie die Nacht verbringen konnte. Mit letzter Kraft rief sie einen gewaltigen Oktopus aus den Tiefen Zendikars herbei. Er hob sie zu der Höhle hinauf und ließ sich dann nieder, um sie vor den Eldrazi zu bewachen.

Hinter der engen Öffnung fiel Licht durch die Decke einer großen Kammer. Sie bestand aus behauenem Stein, und an ihrem Ende befand sich ein Altar der Drei.

Schrein der vergessenen Götter | Bild von Daniel Ljunggren

Sie war mit ihrem Stamm mehr als einmal zu einem Altar gereist, der diesem hier sehr ähnlich sah. Sie hatten Opfergaben zu Füßen der gleichgültigen Steingötter niedergelegt. Die Bittsteller hatten Polyedersplitter und Landfrüchte für Emeria gebracht, Muscheln und Perlen für Ula und für Cosi ... nichts.

Turi und sie hatten sich nachts zurückgeschlichen, um Cosi geflochtene Taue zu bringen und ihm Geheimnisse ins Ohr zu flüstern, und nie war sein Altar bei ihrer Ankunft leer gewesen. Sie waren Kinder, die dem verbotenen Gott nur zum Spaß an der Übertretung ihre Aufwartung machten. Schon damals hatte sie sich gefragt, wie viele der Älteren dies in ihrer Jugend ebenso gehalten und wie viele nie damit aufgehört hatten.

Niemand verehrte Cosi. Jeder wusste das. Der Erwachsenen weigerten sich, den Geschichten über ihn zu lauschen – nicht, wie sie später erfuhr, weil die Geschichten kindisch waren, sondern weil sie blasphemisch waren und es Schande über einen brachte, wenn man sie hörte. Warum also erzählte irgendjemand Kindern solche Geschichten? Warum blieb man nicht bei den frommen Geschichten, die man sich bei Tag erzählte? Die Geschichten, in denen die drei Götter Wasser, Erde und Himmel erschufen? Warum sollte man Geschichten erzählen, in denen die Götter töricht schienen?

Warum sollte man überhaupt Statuten von Cosi errichten?

Ein Schaudern durchfuhr sie. Die Blicke der Götter waren leer und mitleidlos. Es wäre leicht gewesen – nur allzu leicht –, sie dennoch anzubeten. Zu glauben, dass die Ungeheuer, die sich erhoben hatten, wahrhaftig Götter waren, die Verehrung verdienten. Es wäre leicht gewesen ... wenn sie sich nicht an die Geschichten erinnert hätte, in denen Cosi Emerias Kleider gestohlen und Ula dazu gebracht hatte, einen Stein zu verschlucken. Sie erinnerte sich, zitternd an jenem von Mondschein erhellten Strand gesessen und über die Überheblichkeit der Götter gekichert zu haben, während sich die warmen Leiber ihrer Freunde neben ihr vor Lachen gebogen hatten, so unbeschwert lebendig und sterblich.

Diese Geschichten hatten sie nicht gelehrt, die Götter zu fürchten ... oder ihnen zu vertrauen.

Erst später hatte sie erkannt, dass ihre Kindheit ein stummes Schlachtfeld gewesen war. Das achtbare Meervolk dieser Welt hätte es gewiss vorgezogen, der Anbetung Cosis ein für alle Mal ein Ende zu machen und den Schwindlergott einfach zu vergessen. Doch seine Anhänger, geheim oder nicht, hätten das nie zugelassen. Wenn sie Statuen für ihn errichten wollten, um ihm dort Opfer darzubringen, oder wenn sie ihren Kindern ketzerische Geschichten erzählen wollten ... wer hätte sie daran hindern sollen? Ein Schwindler konnte hin und wieder die Sorgen seines Stammes im Schutz der Nacht aus dem Weg räumen. Doch Schwindler waren noch zu weitaus Schlimmerem fähig, wenn man versuchte, ihrem Treiben Einhalt zu gebieten. Und es gab sicher einen Schwindler in jedem Stamm.

Andere Völker erzählten ihren Kindern keine Geschichten wie diese – wie man den alten Bräuchen spottete und den Göttern trotzte. Doch andere Völker hatten auch nicht Cosi. Cosi hatte Wacht gehalten. Seine Schwindler hatten das Meervolk nie vergessen lassen, dass selbst Götter fehlbar waren. Wie viele wären auf die Seite der Ungeheuer übergelaufen, hätten alle Hoffnung fahren lassen oder wären einfach dem Wahnsinn erlegen, als die Eldrazi sich erhoben hatten, wenn nicht diese Geschichten gewesen wären? War das die ganze Zeit ihr Sinn gewesen? Oder hatten sie einfach nur Glück gehabt?

Langsam, mit unwillkürlich angehaltenem Atem, bewegte sie sich auf die Statuen der Drei zu. Sie blickte sie an, wie sie so über ihr aufragten. Und sie spuckte in Ulas leeres, dummes Gesicht.

„Du herrschst hier nicht“, sagte sie. Ihre Stimme hallte von dem feuchten Stein wider. „Nicht jetzt. Oder je.“

Nichts geschah. Nichts hatte sich verändert. Da war nur Spucke und Stein und Schweigen.

Kiora schnaubte und rollte sich dann zu Füßen der Statue Cosis zum Schlafen zusammen.

Der einzige ehrliche Gott, dachte sie. Wir wussten von Anfang an, dass du ein Lügner bist.

Unter den steinernen Augen falscher Götter umklammerte Kiora ihre gestohlene Waffe und fiel in einen unruhigen Schlaf.

Spät am nächsten Tag fand sie ihr Volk.

Zuerst sah sie die Eldrazi, die im Wasser umherwuselten und vom Himmel herabschossen. Sie hatten einen Schwarm Meervolk umzingelt und trieben ihn vom Ufer weg.

Kiora packte den Zweizack fester und setzte sich in Bewegung.

Ertränker der Hoffnung | Bild von Tomasz Jedruszek

Es waren vielleicht hundert Meeresmenschen, die in loser Formation schwammen. Wassereldrazi – den glatten, knochenweißen Köpfen und den Unmengen sich windender Tentakel nach zu urteilen welche aus Ulamogs Brut – waren zwischen sie und das Ufer geraten. Unter den Meeresmenschen waren zwar Kämpfer, die die Eldrazi mit Netzen und Speeren notdürftig in Schach hielten, doch die grässlichen Kreaturen schnappten sich jeden, der zu weit vom Hauptschwarm abgetrieben worden war. Einer der Eldrazi griff nach einem Meermann und drückte zu. Dann entspannten sich die Tentakel der Kreatur wieder, doch statt einer Leiche kam nur eine Wolke jenes entsetzlichen Staubs zum Vorschein. Kiora erschauderte.

Sie rief nach den mächtigen Geschöpfen der Tiefe. Sie musste sie nicht eigens herbeibeschwören – nicht, wenn Zendikar ihr freiwillig Verbündete anbot. Sie rief, und sie hörte sie antworten. In der Zwischenzeit: der Zweizack. Endlich!

Sie tastete sich vor, ergriff die Gewalt über irgendeinen namenlosen Wasserstrom und weckte mit einer leichten Drehung des Handgelenks die Macht des Zweizacks. Ein Strudel bildete sich neben einem der Eldrazi und brachte ihn ins Taumeln. Gar nicht so leicht. Sie versuchte es erneut, wenngleich mit einer größeren Bewegung, und saugte einen anderen Eldrazi in die Tiefe. Sie lachte glucksend. O ja. Das war gut. Doch die größeren Eldrazi würden sich nicht so leicht geschlagen geben.

Mehr Strudel, und dann waren ihre Verbündeten zur Stelle: ein paar riesige Oktopusse und eine gewaltige Seeschlange mit rauen Schuppen. Sie machten sich ans Werk, fegten die kleineren Eldrazi beiseite und rangen mit den größeren. Unterdessen nutzte das Meervolk die Ablenkung, um Richtung Ufer zu schwimmen. Die Kämpfer bildeten die Nachhut, um den Rückzug zu sichern.

Einer von Kioras Oktopussen fiel, da zu viele seiner Arme ermüdet waren. Ein weiterer rollte und stampfte durchs Wasser, während er mit dem größten Eldrazi rang. Mit Saugnäpfen besetzte Fangarme verknoteten sich mit unnatürlich sehnigen Tentakeln zu einem gewaltigen Knäuel aus Fleisch und Wut, das genug Schlamm aufwirbelte, um den Blick auf die beiden Kontrahenten zu trüben. Die ersten Meeresmenschen erreichten bereits das Ufer, doch wenn dieser riesige Eldrazi ihren Oktopus überwältigte ...

Er brauchte Hilfe. Sie schwamm aufs Ufer zu und bündelte ihre Kraft durch den Zweizack. Er leuchtete verheißungsvoll. Sie spürte, wie der Oktopus durch die Macht der Tiefe zu neuen Kräften kam. Sie bahnte sich einen Weg durch das trübe Wasser ans Ufer und richtete sich triumphierend auf, als der Oktopus den letzten Hauch falschen, verstörenden Lebens aus dem großen Eldrazi quetschte.

Fesselnde Fangarme | Bild von Tyler Jacobson

Als die Schlacht endete und der verwundete Oktopus zurück in die Tiefe verschwand, bevölkerten Meeresmenschen den Strand. Keine hundert. Aber fast. Die Überlebenden verteilten sich über den Strand und drängten sich eng in kleinen Grüppchen zusammen. Es war ein Gewirr aus Stämmen, und obwohl sie sich in ihren Heimatgewässern befand, war ihr keines der Gesichter vertraut.

Kiora setzte sich auf einen Felsen etwas abseits der größten Gruppe und legte sich den Zweizack über die Knie. Niemand hatte ihr gedankt, doch sie grollte deswegen nicht mit ihnen. Sie waren damit beschäftigt, ihre Wunden zu versorgen und die Vermissten zu zählen. Und wer war sie schon für sie? Eine Fremde mit einer sonderbaren Waffe.

„Kiora!“, rief eine Stimme aus der Menge.

Sie stand auf.

Eine junge Frau, deren Augen vor Freude leuchteten, schob beherzt andere Überlebende beiseite, um zu ihr zu gelangen. Sie war über und über mit Taschen voller Schriftrollen beladen.

Turi!

Korallenhelm-Führerin | Bild von Viktor Titov

Sie hatte gerade genug Zeit, den Zweizack zur Seite zu nehmen, ehe die junge Meerfrau sie auch schon in einer festen Umarmung umschlang, die eines Oktopus würdig gewesen wäre.

Den Arm noch immer um Kiora gelegt wandte sich Turi zu den Überlebenden hinter sich.

„Sie ist es!“, rief sie. „Meine Schwester! Ich habe euch ja gesagt, dass sie zurückkommen wird!“

Kiora verdrehte die Augen, doch sie lächelte dabei. „Welche Geschichten hast du Fischlein denn über mich erzählt?“

Turi schob sie auf Armeslänge von sich und grinste.

„Nur die Wahrheit“, sagte sie. „Ich habe ihnen erzählt, dass meine Schwester an Orte gereist ist, von denen niemand jemals etwas gehört hat, und dass sie mir Schätze mitbringt. Und dass sie, ganz gleich, wie lange sie auch fort sein mag, stets zurückkommt. Selbst damals, als ich mit eigenen Augen sah, wie sie von einer Schlange gefressen wurde.“

Kiora schauderte ob dieser Erinnerung, die nun schon so viele Jahre zurücklag. Bei Turi klang es wie eine heitere Begebenheit, doch in Wahrheit war es für sie beide der schrecklichste Augenblick in ihrem noch jungen Leben gewesen. Sie waren auf Kioras Drängen hin zu weit hinausgeschwommen – bis über den Rand des Festlandsockels hinaus –, als eine Schlange aus der Dunkelheit aufgetaucht war, um sie zu verschlingen. Kiora hatte sich ihr entgegengeworfen, ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ihrer Schwester zugerufen, so schnell zu schwimmen, wie sie nur konnte, und sich auf gar keinen Fall umzudrehen, um hinzusehen.

Untiefenschlange | Bild von Trevor Claxton

Turi hatte trotzdem hingesehen, und ihr angstverzerrtes Gesicht war das Letzte, was Kiora gesehen hatte, ehe sich die Kiefer der Schlange um sie geschlossen hatten und die Welt verschwommen war – in jenem Moment, als sich ihr Funke in einem Augenblick allergrößter Not entzündet hatte. Es hatte Monate gedauert, bevor sie den Weg zurück nach Zendikar und zu ihrem Volk gefunden hatte. Die Erkenntnis, dass es andere Welten als die ihre gab, war neben der Gewissheit verblasst, dass sie nicht genug getan hatte, um Turi zu retten. Als sie endlich zurückgekehrt war, hatte sie Turi spindeldürr und mit glasigem Blick vorgefunden, vor Schuldgefühlen über Kioras Opfer dahinsiechend.

Danach hatten sie einen Pakt geschlossen. Kiora hatte versprochen, zurückzukehren, und Turi hatte versprochen, auf sie zu warten.

„Und das haben sie dir geglaubt?“

„Also ...“

Kiora umarmte ihre Schwester erneut. „Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich würde dich niemals im Stich lassen.“

Turi musterte den Zweizack.

„Ist der für mich?“

Kiora schenkte ihr häufig Mitbringsel aus anderen Welten. Auf dieser Reise jedoch hatte sie nicht die Zeit dazu gehabt, eines zu besorgen.

„Nein!“, sagte Kiora und zog Turi lächelnd den Zweizack weg. „Den habe ich mir ganz ehrlich gestohlen.“

„Du hast ihn gestohlen? Wem denn?“

Kiora grinste.

„Einer Meeresgöttin“, sagte sie. „Einer echten Meeresgöttin.“

Turi streckte Kiora die Zunge heraus.

„Es ist wahr!“, sagte Kiora und hob eine Hand. „Cosi möge mich holen, wenn ich lüge.“

Turi erbleichte. Ein paar Meeresmenschen in der Nähe starrten sie an.

„Kiora“, sagte Turi leise. „Das ... machen wir nicht mehr. Bei den Göttern schwören.“

Kiora senkte die Hand.

„Warum nicht?“, fragte sie laut. „Sie lästern die Götter, aber keine Ungeheuer?“

„Bitte“, stieß Turi zähneknirschend hervor. „Einige dieser Leute haben Cosi gesehen. Kozilek. Ehe er fortging. Sie haben ihre Familie und ihr Zuhause an ihn verloren. Was meinst du, wie sie sich fühlen?“

„Fortging?“

Turi stöhnte – darum ging es doch jetzt nicht! –, doch sie wusste, dass sie der beharrlichen Neugier ihrer Schwester besser nicht im Weg stehen wollte.

„Seit Monaten hat ihn niemand mehr gesehen“, sagte sie. „Oder Emrakul. Nur Ulamog. Manche sagen, die anderen beiden wären dorthin zurückgegangen, woher auch immer sie gekommen sind.“

Kiora runzelte die Stirn. War das möglich? Konnten sie ... fortgegangen ... sein?

„Das glaube ich erst, wenn ich es sehe“, sagte sie. „Was ist mit unserem Stamm?“

Turi schlang die Arme um sich und sah plötzlich sehr jung aus.

„Das weiß ich nicht“, sagte sie. „Ich habe in Seetor gelernt ...“

„Gelernt?“, fragte Kiora. „Du?“

„Ich lerne gern“, sagte Turi mit gekränktem Stolz.

„Ich auch“, sagte Kiora. „Deshalb reise ich ja so viel.“

Kiora hatte es nicht böse gemeint, aber Turi zuckte dennoch zusammen.

„Du warst also in Seetor“, sagte Kiora sanfter. „Und was geschah dann?“

„Die Eldrazi“, sagte Turi. Ihr Blick war in die Ferne gerichtet. „Sie überrannten die Stadt. Ich hatte das Glück, entkommen zu können. Doch das ... gelang nicht jedem. Ich habe mich dieser Gruppe hier angeschlossen, um nach Hause zu kommen. Auf unserem Weg aus Seetor heraus sah ich Ulamog in der Ferne.“

Ulamog, der unermessliche Hunger | Bild von Michael Komarck

„Ulamog ist in Seetor?“

Falsche Frage. Sie wusste, dass es die falsche Frage war. Aber sie musste es verdammt noch mal wissen!

„Es schert mich nicht, wo Ulamog ist!“, rief Turi. „Ich versuche, nach Hause zu kommen, Kiora! Zu unserer Familie! Kümmert es dich überhaupt, was aus ihr geworden ist?“

Nun blickten die anderen um sich herum verschämt weg und taten so, als hätten sie nichts gehört. Wie nett von ihnen.

Kiora legte Turi die Hände auf die Schultern.

„Kleine Schwester“, sagte sie. „Ich weiß, was hier geschehen ist. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen um dich gemacht – um jeden hier, aber besonders um dich. Du ahnst nicht, wie viel es mir bedeutet, dich wohlauf zu sehen.“

„Doch, das tue ich“, sagte Turi leise. „Jedes Mal, wenn du fortgehst, frage ich mich, ob du zurückkehrst. Und ich weiß, dass ich es nie erfahren werde, falls dir etwas zustoßen sollte. Ich werde dir nie folgen können.“

„Ich würde dich mitnehmen, wenn ich könnte.“

„Nein“, sagte Turi nicht unfreundlich. „Das würdest du nicht. Du würdest wollen, dass ich hierbleibe. In Sicherheit. So ist es doch, oder?“

„Es ist nirgends auf Zendikar sicher“, sagte Kiora. „Nicht jetzt. Deshalb habe ich nicht vor, den Stamm zu suchen. Deshalb bin ich auf dem Weg nach Seetor. Wenn Ulamog nicht aufgehalten wird, werden wir alle sterben, wo auch immer wir sind.“

Präsenz des Titanen | Bild von Slawomir Maniak

Zu laut. Die Leute drehten sich um und blickten sie an.

„Zurück nach Seetor?“, sagte Turi. „Nein.“

„Kiora, richtig?“, fragte eine schroffe Stimme und störte damit den unverkennbar persönlichen Augenblick. Rüpel.

Kiora löste sich von Turi und wandte sich zu dem Fremden um. Er war alt und vernarbt. Seine Schuppen waren dunkel, als hätte er zu viel Zeit außerhalb des Wassers verbracht. Sein Akzent klang nach Sejiri, und er sprach wie jemand, der erwartete, dass man ihm zuhörte, selbst so fern der Heimat. Kiora mochte ihn vom ersten Augenblick an nicht leiden.

„Das bin ich“, sagte sie und hoffte, enervierend fröhlich zu klingen.

„Ich bin Yenai“, sagte der alte Meermann. „Danke für deine Hilfe.“

Alleswisser aus Seetor | Bild von Dave Kendall

„Keine Ursache“, sagte Kiora. „Wir stehen jetzt schließlich alle auf derselben Seite. Nicht wahr, Sejiri?“

Yenai wirkte schmerzerfüllt, doch sie wusste nicht genau, warum. Die Unterschiede zwischen den Stämmen des Meervolks führten zu Rivalität, nicht zu Hass. Oder hatte sich das nun geändert?

„Natürlich“, sagte er. „Ich hoffe außerdem, dass wir auch in dieselbe Richtung reisen.“

„Das kommt darauf an“, sagte Kiora. „Ich gehe nach Seetor.“

Das war die Wahrheit. Vor einigen Augenblicken war es das noch nicht gewesen. Doch wenn Ulamog sich dort aufhielt, dann würde sie keine Zeit damit verschwenden, sich irgendwo anders zu verstecken.

„Wir kommen gerade von dort“, sagte Yenai. „Wir gehen nicht zurück.“

„Wie schade“, sagte Kiora. „Ich nehme an, ich nehme meine Schwester und meine Meeresungeheuer und gehe.“

„Kiora, sei doch nicht töricht!“, sagte Turi. „Wir sprechen über einen Titanen! Einen Gott! Das kannst du nicht schaffen. Kozilek und Emrakul sind fort. Vielleicht ... Vielleicht verschwindet auch Ulamog bald. Vielleicht lassen sie uns alle in Frieden. Es nützt nichts, wenn du dich ihm in den Weg stellst.“

„Es gibt keine Zuflucht in Seetor“, sagte Yenai.

Er kletterte auf einen Felsen und erhob dabei die Stimme.

„Unser Plan hat sich nicht geändert. Wir ziehen die Küste hinunter, um dem Schlimmsten zu entgehen. Fort von Ulamog. Und dann, obgleich die Reise lang und beschwerlich wird, wissen wir, wohin wir gehen müssen.“

Er wandte sich um und blickte über das riesige, weite Meer. Was für ein Narr.

Insel | Bild von Vincent Proce

„Übers Meer nach Murasa. Wir haben gehört, dass es dort besser aussieht. Und schlimmer kann es kaum sein.“

In der versammelten Menge nickten einige Köpfe. Sehr zu Kioras Verdruss gehörte einer davon Turi.

„Eine wundervolle Rede“, sagte Kiora. „Du hast eine beeindruckende Stimme. Die Stimme eines Geschichtenerzählers, wie mir scheint.“

Yenai funkelte sie an.

„Kennst du Geschichten über Cosi?“, fragte Kiora.

Yenais Augen weiteten sich.

„Wie kannst du es wagen ...“

„Du weißt schon“, sagte Kiora. „Geschichten über Cosi. Wie jene über Ula und die Muschel. Oder die, in der Emeria eine Qualle für den Mond hält ..."

„Lästerlich und voller Hohn“, spie Yenai aus. „Turi, du hast gar nicht erwähnt, dass deine Schwester eine Schwindlerin ist. Das hätte uns einige falsche Hoffnungen erspart.“

„Sie ist keine Schwindlerin“, sagte Turi, sah dabei jedoch alles andere als überzeugt von ihren Worten aus.

Kiora war keine von Cosis treu ergebenen Kultisten. Nicht wirklich. Sie war nur von Natur aus schelmisch und hatte die kindliche Angewohnheit, den Göttern eine lange Nase drehen zu wollen, nie ganz abgelegt.

„Schon gut“, sagte sie. „Wenn du keine Geschichten über Cosi kennst, dann hättest du das doch einfach sagen können.“

Turi griff nach ihrem Arm.

„Kiora, warte.“

Kiora wand sich aus dem Griff ihrer Schwester, lief in die Brandung und zog dabei die Spitzen des Zweizacks hinter sich durchs Wasser. All die vielen Strömungen breiteten sich wie Fäden vor ihr aus. Sie zupfte an einem und spürte, wie er sich regte.

„Ich kenne eine Geschichte über Cosi“, sagte sie. „Sie handelt davon, wie Cosi einen Sterblichen lehrte, Ulas Speer zu stehlen.“

Sie lief zurück zum Strand und zog den Zweizack und das Meer hinter sich her.

„Der Sterbliche nahm den Speer und lief damit weg. Und als Ula kam, um nach seiner Waffe zu suchen ...“

Die Menge fiel in aufmerksames Schweigen – ob es andachtsvoll oder wütend war, vermochte Kiora jedoch nicht zu sagen.

„... da spuckte der Sterbliche Ula ins Auge.“

Eine riesige Welle brach über ihr und um sie herum, schlug gegen den Strand und teilte sich um die dort versammelten Meeresmenschen, sodass sie kaum deren Zehen kitzelte, während sie an ihnen vorbei den Strand hinaufdonnerte und an den Felsen zerschellte. Kiora verschonte sogar Yenai vor der Welle, obwohl sie zweifellos versucht war, sie über ihm zusammenschlagen zu lassen, damit sie ihn und seine ach so zerbrechliche Würde aufs Meer hinausspülte.

„Ich werde nicht in irgendeinem Loch herumsitzen und einfach nur abwarten. Und ich werde nicht mein Leben aufs Spiel setzen, um übers Meer zu reisen, während die Eldrazi die Welt verschlingen“, sagte sie über das Tosen des Wassers hinweg. „Ich gehe nach Seetor. Ich werde mich ihnen entgegenstellen und kämpfen.“

Sie hob den Zweizack. Stille.

„Nun?“

Um sie herum schüttelten Dutzende Meeresmenschen den Kopf, die Augen vor Grauen weit aufgerissen.

„Nein“, sagte Yenai. „Du bist ja verrückt.“

Kiora wandte sich zu Turi.

„Kiora, nein“, sagte Turi. „Ich kann nicht dorthin zurückgehen. Ich kann nicht. Bitte. Tu das nicht.“

„Ich muss“, sagte Kiora. „Du weißt, dass ich es muss.“

Turis Unterlippe bebte.

„Ich habe dich gerade erst wieder“, sagte sie. „Wir haben uns wiedergefunden, und ich dachte ...“

Kiora schloss ihre Schwester in eine lange, warme Umarmung.

„Ich komme wieder“, flüsterte sie Turi ins Ohr. „Ich verspreche es.“

Alte, vertraute Worte.

„Ich warte auf dich“, sagte Turi.

Kiora wandte sich um, schritt in die Brandung hinein und begann, eine Schlange herbeizurufen. Wenn sie Seetor erreichen wollte, ehe Ulamog anlandete und somit die meisten ihrer Handlungsmöglichkeiten zunichte machte, dann musste sie sich beeilen.

Etwa ein halbes Dutzend Meeresmenschen stellte sich schweigend an ihre Seite.

Yenai blickte ihnen mutlos nach. Er musste ahnen, dass sie soeben die meisten – wenn nicht gar alle – Anhänger Cosis aus seiner kleinen Gruppe gelockt hatte. Vielleicht würde es weniger Schwierigkeiten geben, wenn sie fort waren. Vielleicht. Vielleicht aber gerieten die Flüchtenden auch genau in die Art von Schwierigkeiten, auf die nur ein Schwindler die richtige Antwort fand, und er – und Turi – mussten irgendwie allein damit fertigwerden.

„Meine Schwester“, sagte Kiora leise. „Sie geht mit Yenai. Ich brauche jemanden, der auf sie aufpasst. Bitte.“

Eine hochgewachsene Frau nickte und machte sich auf den Weg zurück. Dafür verdiente sie einen Segen, doch Cosi gewährte derlei Dinge nicht.

Kiora wandte sich zurück zum Strand, wo Turi, Yenai, Turis namenlose Beschützerin und die anderen standen und sie mit Blicken musterten, die von traurig über verärgert bis hin zu erschöpft reichten.

„Viel Glück“, sagte Kiora. Glück. Ein Teil von Cosis Domäne. Obwohl sie ihnen wahrhaft alles Gute wünschte, konnte sie das Sticheln doch nicht ganz lassen.

Dann wälzte sich eine Schlange auf den Strand, und Kiora und ihre kleine Schar Schwindler kletterten auf den Rücken der Kreatur. Als die Brandung und die nach oben gewandten Gesichter Turis und Yenais und der anderen verschwanden, winkte ihnen Kiora noch kurz zu, bevor die Schlange sie davontrug.

Sie lernte die Namen ihrer Begleiter und lauschte ihren düsteren Berichten, wie sich das Leben auf Zendikar zum Schlechten gewandelt hatte. Sie erfuhr, dass Bala Ged und Sejiri verloren waren, und fühlte sich ein klein wenig schuldig, Yenai an seine verlorene Heimat erinnert zu haben.

Dann erzählte sie ihnen die Geschichte, wie sie den Zweizack gestohlen hatte, und schwor, dass jedes Wort davon wahr war.

Seetor rief. Ulamog wartete. Die Schlange schwamm voran.

Und das Meer erschallte mit dem Lachen von Schwindlern.